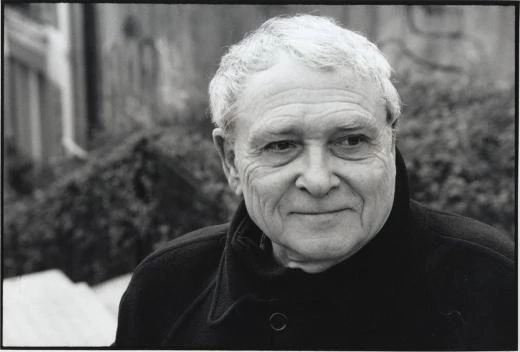

Hommage au poète Pierre Garnier, qui vient de nous quitter, par Lucien Wasselin. Nous republions cette semaine l’entretien qu’il nous avait accordé en 2013.

Pierre Garnier nous a quittés sans souffrance, brutalement dans la matinée du 1er février 2014. Né en 1928, il fut, après des débuts placés sous le signe de l’École de Rochefort, le créateur du spatialisme en France avec Ilse, son épouse ; un spatialisme que les deux complices ne cesseront d’illustrer par leurs productions communes ou personnelles jusqu’à aujourd’hui…. Puisque en octobre 2013, les Éditions L’Herbe qui tremble publiaient (louanges) de Pierre Garnier, un recueil où coexistaient poèmes linéaires et poèmes spatialistes.

Pierre Garnier a été inhumé le mardi 4 février 2014 au cimetière de Saisseval dans la Somme. À cette occasion, plusieurs allocutions ont été prononcées. Jean-Louis Rambour a dit un poème écrit à l’occasion de la disparition de Pierre : montage d’extraits de 9 recueils de Pierre Garnier et conclusion personnelle (à partir du moment où Pierre est interpellé) de Jean-Louis Rambour. Avec l’accord de ce dernier, nous le proposons aux lecteurs de Recours au Poème, à la suite des poèmes de Pierre Garnier

Lucien WASSELIN

***

Deux articles à lire sur Pierre Garnier :

Poésie spatiale : une anthologie, Ilse et Pierre Garnier, Editions Al Dante, par Lucien Wasselin

Ainsi qu’un choix de ses poèmes

***

ENTRETIEN AVEC PIERRE GARNIER (avril 2013)

En 1962, il y a donc de cela 50 ans, vous écrivez le Manifeste pour une poésie nouvelle visuelle et phonique. Dans ce Manifeste, vous dites des choses fondamentales : “L’expérience humaine a dérivé peu à peu hors de toute poésie ; la poésie ne peut plus atteindre l’homme”.

Qu’est-ce qui, en 1962, vous confirmait dans l’affirmation de ces propos ?

En 1962 avait lieu une révolution — c’étaient les débuts de cette mutation de l’humanité qui atteint maintenant son sommet — LA CRISE = 1962, c’est le début de l’aventure spatiale, en URSS et aux USA. C’est le temps de Gagarine et des débuts de l’aventure spatiale. Il se produit en outre une révolution dans tous les arts : l’op-art, le pop art, la musique électronique, la musique concrète, etc… etc… Et avec ces arts objectifs qui apparaissent, apparait aussi la poésie concrète (en allemagne dès 1953 — au Brésil dès 1954 — il s’agit là d’une rupture, due aux nouvelles techniques à la nouvelle technologie, à la “disparition des idéologies” — à la naissance d’un monde nouveau — idéologique et mécanique. En ce qui me concerne, je connais Henri Chopin et lui m’oriente vers la poésie nouvelle qu’il appelle “AUDIOPOESIE” — il travaille la langue au magnétophone, le poème au magnétophone. Travaille aussi Bernard Heidsieck qui créé ses poésies-actions avec également le magnétophone. C’est cette révolution dans son ensemble. C’est cette rupture avec la poésie traditionnelle — un “détachement” de celle-ci.

Ce Manifeste entendait déjouer ce mouvement qui empêchait la poésie d’atteindre l’homme, et vous proposiez la poésie visuelle et phonique : “La phrase brouille les mots ; elle favorise la coulée plutôt que la durée. Les mots doivent être vus. Le mot est un élément”.

A la suite de quoi est née la poésie spatialiste. Cette poésie a‑t-elle permis à la poésie de ré-atteindre l’homme ?

Moi, tout en travaillant avec le magnétophone avec ma femme Ilse, je proposais une poésie fondée sur les mots isolés. Le mot se dit et dit le monde. La phrase, ce sont les enchainements. Proposer le mot isolé pour représenter les choses et les êtres, c’était en quelque sorte présenter la lumière en dehors des écheveaux de la plume, du phrasé. C’était présenter un monde lumineux, un monde heureux.

Evidemment cette poésie spatiale n’a pas permis d’atteindre l’homme. Mais, comme le montre l’exposition Dynamo, actuellement au Grand Palais, elle a permis de rendre un monde heureux. C’était notre façon à nous, nos mots aussi étaient devenus lumière et vécu, cinétisme et jeu, mes poèmes pendant longtemps ont été libérés des idéologies, et ce fut une libération joyeuse, un monde joyeux, “exceptionnel” en ce temps.

A travers ce Manifeste, vous revendiquez une autre aventure pour la poésie, celle de se détacher de la phrase ancienne (comme l’avait jadis revendiqué Apollinaire), et de travailler le mot, les mots, de façon à ce qu’ils retrouvent leur énergie première. Aventure passionnante, qui pouvait avoir à voir avec les avant-gardes artistiques de l’époque, Fluxus par exemple.

Cependant, vous y mettiez une charge spirituelle, lorsque l’époque d’alors la bannissait. Pourquoi ?

Ce n’était pas une charge spirituelle mais plutôt une décharge spirituelle. C’était là aussi créer un monde heureux, une joie (voir les multiples poèmes sur le mot “soleil”). Il s’agissait de “dépareiller” la poésie de la phrase, de libérer les mots. Il y avait eu déjà dans l’expressionnisme allemand des poètes qui avaient donné la prédominance au substantif. Mais pas d’une façon systématique. Il y avait une prédominance du substantif. C’était le cas aussi pour les poètes concrets. Je n’ai fait que rendre systématique cette tendance : faire une poésie des mots sans articulation, qui cependant restent articulés. Dans mon premier poème spatial, l’accumulation du mot “soleil” correspond au titre “grains de pollen” (l’observation dans un microscope, adolescent, m’avait semblée évidente : les grains de pollen ressemblaient au soleil). Et vice versa. Donc il restait des relations et des structurations-articulations. Bien sûr qu’il y avait une charge spirituelle, une espèce de “correspondance” ; une dernière nécessité du poème. Le ciel aussi est bel et bon. Les mots sont spirituels ; l’AGNUS DEI est spirituel comme l’est l’Agneau de la Brebis.

Dans le constat que vous faites sur la phrase, le lecteur de l’époque a dû croire que vous alliez abandonner la poésie linéaire. Or il me semble que vous ne l’avez jamais quittée. Le radicalisme de la démarche spatialiste par rapport au passé ne voulait rien abandonner des possibilités de la poésie ?

Au fond je ne vois pas de différence entre la poésie spatiale et la poésie traditionnelle : elles restent l’une comme l’autre une production du romantisme : il y a simplement une distance dans la production, mais le poète reste le même, c’est là l’essentiel. La poésie traditionnelle est plus intérieure, tournée vers le sujet, la poésie spatiale est plus extérieure, tournée vers l’objet. Il n’y a donc pas contradiction, mais pour le poète c’est selon le temps, selon la saison, selon ce qu’il veut “dire”.

Je n’ai jamais abandonné la poésie linéaire, simplement parce qu’elle ne se composait pas dans la même “zone” que la poésie spatiale : la linéaire se compose avec la vie intérieure, la zone interne où la vie personnelle à une vie prépondérante. C’est une poésie qui met les points sur les i (intérieur). La poésie spatiale se veut plus objective, la part des mots y est prépondérante. Bref, quand j’ai envie de me dire et de dire à travers moi le monde, je “prends” la poésie linéaire. Quand j’ai plus envie d’un art de montage, je prends la “poésie spatiale”. Il n’y a, d’ailleurs, aucune contradiction, c’est une affaire de graduation, de zones, de matériaux aussi : dans la poésie visuelle, le mot joue le grand rôle ; dans la poésie linéaire, le moi joue le grand rôle.

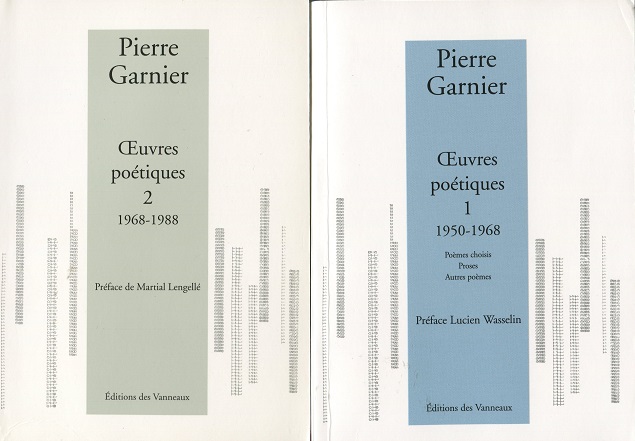

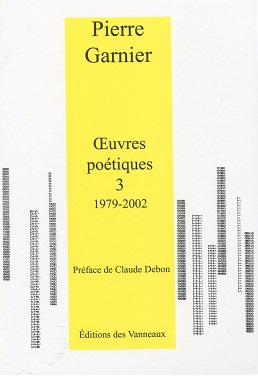

Dans Le presbytère de Saisseval, l’un des derniers poèmes du troisième volume de vos Oeuvres poétiques publiées aux éditions des Vanneaux, vous terminez ainsi :

“le vieil homme va mourir

mais ce qu’il a vécu est immortel

(le silence de ses poèmes)”

Vous associez le silence au poème et les projetez dans la dimension immortelle du vécu. Cette parenthèse finale conjure-t-elle définitivement la mort ?

Bien sûr, écrire des poèmes, c’est conjurer la mort. Chaque poème m’a toujours semblé être une stèle. J’ai tant et toujours écrit contre la mort. Dans l’humanité d’abord, dans la nature ensuite. J’ai toujours pensé que le poème s’étendait à la nature, à la forêt, pour conjurer la mort des êtres. J’ai toujours pensé que la disparition de n’importe quelle espèce animale était la disparition d’une petite ou grande civilisation. La poésie est comme la foi, elle est aussi croyance, et j’ai eu toujours conscience que cette croyance était fausse, mais la croyance est comme les vagues, elle continue bien que fausse. On sait que c’est la lune qui les crée et on continue à entendre leur chant. Mais finalement ni les vagues, ni les poèmes ne conjurent la mort : elles sont des stèles. Mais la mer continue de travailler les silex et de les moudre en sable doux.

Au fil de votre œuvre, nous croisons régulièrement Jésus, le Christ, Marie. Dans une France qui s’enorgueillit d’avoir congédié ces présences, pourquoi traversent-elles votre œuvre ?

Je ne suis pas croyant, je ne suis pas baptisé, n’ai pas communié, je suis cependant de la civilisation gréco-chrétienne, j’y tiens de toutes mes racines. Et j’en suis venu à la conception que le Christ, Marie, les Apôtres, étaient passés, ils ont laissé des traces, et j’ai toujours marché dans ces traces. J’ai passé mon enfance à Amiens, ville détruite en mai 40, mais à la cathédrale intacte, enfant je me suis imprégné de cette cathédrale. J’ai beaucoup lu, les livres chrétiens, j’ai fait mes études en Allemagne après 46, j’ai vécu le luthérianisme, je suis souvent allé en Grèce, je suis allé travailler en Galilée etc… Tout cela forme des strates en moi, et je suis allé à la rencontre de tous ces personnages qui sont passés. Plus tard, le christianisme a fait alliance en moi avec le communisme. L’un et l’autre ne pouvaient être atteint par les “hommes”, qui sont des singes, et non des fauves, et qui continuent aujourd’hui à se battre pour récolter en haut du plus grand arbre, les plus belles noix de coco, l’argent.

Pouvez-vous nous parler de ce poème litanique merveilleux : L’Immaculée conception, daté de l’année 2000, qui se termine ainsi :

“le vieux est assis au bord de la neige

il n’a jamais été si loin

il recherche le temps où il était proche

l’enfance l’occupation l’adolescence le parti

il n’a fait que parcourir des chemins

qui ne mènent nulle part

maintenant il regarde la neige

il fait un bonhomme de neige éternelle”

Elle ne conjure pas la mort, elle intègre la mort. Tout est contenu dans “neige” et “neige éternelle”.

La mort devient préoccupante. Elle consiste au passage de la neige (auprès de laquelle le vieux s’assied) à la neige éternelle ou vit le monde et son oubli par le monde même. L’infini qui oublie le fini et l’infini, et qui demeure infini, l’éternité, le monde et sa négation qui est le monde, le oui, le non, le oui, le oui dans le non, cette limite : non pas to be or not to be, mais to be and not to be. C’est dans cette affirmation/négation que maintenant je vis en poésie, assis aux limites de la neige éternelle.

Vous êtes né en 1928. Vous avez 85 ans. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur la poésie, à travers votre œuvre, bien sûr, mais aussi à travers les œuvres des autres ?

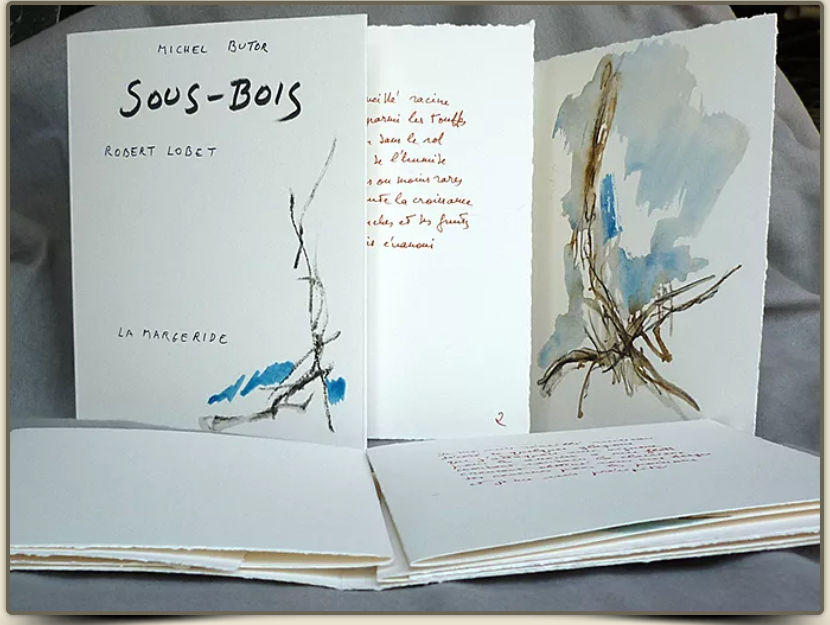

Oui, 85 ans. Je ne comprends plus, mais plus du tout, l’humanité où nous vivons. Cette mutation qu’ils appellent crise, et qui est un bouleversement de la vie humaine. Je ne me suis pas mis à l’ordinateur, à internet, etc… etc… et je le regrette. Je ne me suis pas mis du tout au règne non partagé de l’argent, et cela je ne le regrette pas. Je suis très content aujourd’hui d’avoir travaillé ma vie entière en poésie sans être payé — ou si peu (j’avais évidemment un métier : j’étais prof d’allemand). Mes poèmes arrivent à leur fin : ils se composent surtout de quelques mots qui discutent avec une figure, genre un cercle et écrit à côté “eau”, le cercle devient eau, l’eau devient cercle.

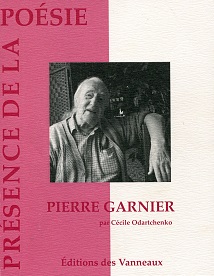

Dans le livre que Cécile Odartchenko vous a consacré aux éditions des Vanneaux, vous dites :

“Le temps réclamait, exigeait une autre poésie — je quittai le Parti, et me consacrai définitivement à la poésie, d’abord expérimentale, puis spatiale (…) Ce fut un grand temps, quelque chose de très changeant — une espèce de conquête du monde — autour des années 60 (…) On peut dire que ce fut la première “mondialisation” en poésie.

N’y a‑t-il pas, Pierre Garnier, deux veines en vous : cet acteur conscient de la première mondialisation en poésie, et le poète qui chante l’alouette, aujourd’hui presque disparue à cause de ce que l’on a tendance à nommer “la mondialisation”, c’est à dire le fruit du libéralisme ?

Bien sur il y a une espèce de contradiction : mais la “mondialisation” en poésie n’a rien a voir avec la mondialisation qui tue les alouettes, les abeilles. Ce qui tue les abeilles et les alouettes, c’est le “tout pour l’argent”, le fondement même de l’homme, les singes, les fameuses noix de coco. La mondialisation était un espace qui se donnait aussi aux alouettes et aux abeilles.

“On ne peut écrire de poèmes que si on se sent, si on se sait en accord avec les étoiles — avec les insectes, avec les oiseaux — il s’agit de penser que le mot, les mots, représentent le monde — que les mots sont le monde comme le chant des oiseaux et le chant des étoiles — il s’agit de faire son possible de poète pour marquer cette alliance”, dites-vous dans le livre que vous a consacré Cécile Odartchenko.

Vos thèmes sont l’enfance, le vieil homme, la craie, les oiseaux, Saisseval, la toponymie.

La poésie, dans ces choses dites “passées”, est elle l’avenir permanent du monde ?

Ce fut l’avenir du monde. Mais qu’est-ce que ces hommes qui se prennent pour le monde, et qui se créent des dieux tutélaires. Il faut que les hommes aient un sacré orgueil pour créer des dieux qui leur ressemblent, en qui ils croient. Même le “bon Dieu” et leur imagination/leur imaginaire.

Propos recueillis par Gwen Garnier-Duguy, avril 2013

- ZÉNO BIANU : Rencontre avec Gwen Garnier Duguy - 7 juillet 2024

- L’honneur des poètes - 5 juillet 2021

- Revue des revues - 4 juillet 2021

- Marc ALYN, Le temps est un faucon qui plonge - 5 mai 2018

- Xavier Bordes : la conjuration du mensonge - 1 mars 2018

- Entretien avec Nohad Salameh - 1 mars 2018

- Rencontre avec Richard Millet - 8 novembre 2017

- RENCONTRE AVEC BERTRAND LACARELLE - 2 septembre 2017

- Jean-Louis VALLAS - 31 mars 2017

- Elie-Charles Flamand, La vigilance domine les hauteurs - 28 juillet 2016

- Elie-Charles Flamand - 21 juillet 2016

- Munesu Mabika De Cugnac : Un monde plus fort que le reste - 31 mai 2016

- ZÉNO BIANU - 29 mars 2016

- JAMES SACRÉ - 27 février 2016

- Avec Claire BARRÉ pour son roman ” Phrères” - 8 février 2016

- La collection poésie/Gallimard fête ses 50 ans : rencontre avec André VELTER - 3 janvier 2016

- André Velter/Ernest Pignon-Ernest, Pour l’amour de l’amour - 21 novembre 2015

- Conversation avec Xavier BORDES - 8 septembre 2015

- THAUMA, n°12, La Terre - 14 juillet 2015

- Jean Maison, Presque l’oubli - 5 juillet 2015

- Paul Pugnaud, Sur les routes du vent - 10 mai 2015

- JEAN-FRANÇOIS MATHÉ - 28 février 2015

- Juan Gelman, Vers le sud - 20 février 2015

- CHRISTOPHE DAUPHIN - 1 février 2015

- Claude Michel Cluny - 11 janvier 2015

- MARC DUGARDIN - 13 décembre 2014

- A‑M Lemnaru, Arcanes - 6 décembre 2014

- Maram al-Masri, L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre - 30 novembre 2014

- Revue Les Hommes sans Epaules, n°38 - 1 novembre 2014

- Onzième n° de la revue THAUMA - 19 octobre 2014

- François Angot, A l’étale - 13 octobre 2014

- Si loin le rivage,d’Eva-Maria Berg - 14 septembre 2014

- Sur deux livres récents de Jigmé Thrinlé Gyatso - 7 septembre 2014

- Saraswati, revue de poésie, d’art et de réflexion, n°13 - 7 septembre 2014

- JEAN MAISON 2ème partie - 28 août 2014

- Nunc n° 33 : sur Joë Bousquet - 25 août 2014

- PHILIPPE DELAVEAU - 13 juillet 2014

- Le prix Charles Vildrac 2014 remis à notre ami et collaborateur le poète Jean Maison pour son recueil Le boulier cosmique (éditions Ad Solem) Extraits - 16 juin 2014

- Rencontre avec Nohad Salameh - 13 juin 2014

- Jean-François Mathé, La vie atteinte - 8 juin 2014

- PASCAL BOULANGER - 18 mai 2014

- Charles Bukowski, Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages dans les collines - 21 avril 2014

- Paul Verlaine, Cellulairement - 7 avril 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (10) Arnaud Bourven - 6 avril 2014

- La vie lointaine de Jean Maison - 30 mars 2014

- L’Heure présente, Yves Bonnefoy - 23 mars 2014

- MARC ALYN - 22 février 2014

- BERNARD MAZO — AOÛT 2010 - 12 février 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (6) Pascal Boulanger - 8 février 2014

- Pierre Garnier - 1 février 2014

- Une nouvelle maison d’édition : Le Bateau Fantôme - 30 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (5) Gérard Bocholier - 26 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (4) : Alain Santacreu - 12 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (3) : Jean-François Mathé - 30 décembre 2013

- JEAN-LUC MAXENCE - 29 décembre 2013

- Rencontre avec Gilles Baudry - 30 novembre 2013

- A L’Index, n°24 - 25 novembre 2013

- Jean-Pierre Lemaire - 1 novembre 2013

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (1) - 23 octobre 2013

- Le dernier mot cependant de Jean-Pierre Védrines - 16 octobre 2013

- Mille grues de papier, de Chantal Dupuy-Dunier - 9 octobre 2013

- Rencontre avec Balthus de Matthieu Gosztola - 29 septembre 2013

- Demeure le veilleur de Gilles Baudry - 25 septembre 2013

- EUGENIO DE SIGNORIBUS - 25 août 2013

- Dans la poigne du vent, de F.X Maigre - 16 juillet 2013

- L’extrême-occidentale de Ghérasim Luca - 8 juillet 2013

- Au commencement des douleurs, de Pascal Boulanger - 22 juin 2013

- Le 23e numéro de A l’Index - 20 mai 2013

- James Longenbach, Résistance à la poésie - 10 mai 2013

- Jean Grosjean, Une voix, un regard - 19 avril 2013

- Etienne Orsini, “Gravure sur braise” - 5 avril 2013

- Paroles à tous les vents, Boulic - 22 mars 2013

- Gérard Bocholier, ses deux derniers recueils - 15 mars 2013

- Jean-Pierre Lemaire, Faire place - 8 mars 2013

- Ariane Dreyfus, par Matthieu Gosztola - 2 mars 2013

- Marc Delouze, “14975 jours entre” - 24 février 2013

- Mangú : Le sens de l’épopée - 23 février 2013

- Les poèmes choisis de Paul Pugnaud - 9 février 2013

- Faites entrer l’Infini, n°54 - 2 février 2013

- Au coeur de la Roya - 19 janvier 2013

- Entretien avec Jean-Charles Vegliante - 24 novembre 2012

- Un regard sur Recours au Poème - 3 novembre 2012

- Pierrick de Chermont, “Portes de l’anonymat” - 7 octobre 2012

- Denis Emorine, “De toute éternité” - 6 octobre 2012

- Hommage à Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu n°30 - 6 août 2012

- POESIEDirecte n°19, le désir - 2 août 2012

- Marc Baron, Ma page blanche mon amour - 1 août 2012

- Bernard Grasset, Au temps du mystère… - 1 août 2012

- Totems aux yeux de rasoir - 19 juillet 2012

- Vers l’Autre - 5 juillet 2012

- Jean-Pierre Boulic - 2 juillet 2012

- Jean-Luc Wauthier - 2 juillet 2012

- Le bleu de Max Alhau - 30 juin 2012

- Jean Maison, Araire - 21 juin 2012

- Rencontre Jean MAISON [1ère partie] - 13 juin 2012

- Patrice de La Tour du Pin, le poète de la Joie - 18 mai 2012

- Rencontre avec Iris Cushing - 5 avril 2012