DE JOUR COMME DE NUIT

Extrait de l’entretien de Pierre Dhainaut par Mathieu Hilfiger,

à paraître aux éditions du Bateau Fantôme.

Mathieu Hilfiger : Mon cher Pierre, dans notre correspondance de ces dernières années, il me semble que des thèmes ont émergé, avec une certaine régularité, et, ce faisant, une certaine cohérence : des points d’achoppements finissent par se préciser, et ainsi cristalliser une interrogation commune. Cependant, leurs contours véritables – ce qu’ils signifient pour chacun de nous, dans nos accords comme nos différences – ne laissent pas d’être flous ; c’est ainsi que le désir de préciser les choses avec toi et de mieux connaître ta pensée s’est finalement concrétisé dans la proposition de cet entretien que tu as acceptée. Et puis bien entendu, le questionnement constituant l’origine et le moteur de la réflexion, tes réponses – tu le disais toi-même – répondront à mon désir (de comprendre ta pensée) autant qu’au tien (de la préciser).

Ces thèmes, tu les connais, je pourrais les nommer : la nuit, l’enfance, l’écriture, la chambre (bureau de l’écrivain, chambre à coucher ou chambrette de l’enfant).

Aujourd’hui, au seuil de ce travail, un doute inattendu (mais tout de même prévisible ?) me serre, me freine : et si ces thèmes, dans leur existence conceptuelle, ne recouvraient finalement aucune réalité concrète ? Car certes ils détiennent jalousement une réalité, objective, idéale (j’allais écrire, en platonicien, « idéelle »), contre laquelle Yves Bonnefoy nous a souvent mis en garde, finalement dès son Anti-Platon. En tant que purs thèmes, ils nous laissent aisément au bord de la route, du chemin de sens et de dialogue, de méthode. Or, nous sommes appelés par notre vocation à penser en poètes, c’est-à-dire à donner écho à ce qui nous traverse de manière originale, à inventer une langue capable de transmettre quelque chose de la singularité d’une expérience, à l’écart de la disposition à la définition propre au monde intelligible.

Nous ne pouvons souscrire à une langue désaffectée. A contrario, le rôle du poète serait de réaffecter la langue, afin de lui rendre une part de vérité. Qu’en dirais-tu pour ta part ?

Pierre Dhainaut : Quel est le rôle du poète ? Nous n’en avons jamais fini avec cette question comme avec celle de l’origine du mouvement qu’il anime et qui l’anime, elles sont solidaires : essayons d’y répondre, lucidement et passionnément, faisons en sorte néanmoins que nos explications ne soient pas des justifications. Si le poète avait honte, il donnerait raison à tous ceux qui prétendent qu’écrire des poèmes ou en lire est une activité caduque. Depuis longtemps, certes, il a cessé de croire en la toute-puissance de la parole qui crée et qui guide, mais il continue, en dépit de la surdité générale, d’affirmer l’existence de cette parole, serait-elle vacillante ou plutôt parce qu’elle est vacillante, la seule à témoigner d’une vérité ou, si ce mot paraît trop fort, d’une dimension qui transcende ce que nous disons et le rend nécessaire. Que le poète ne ressente aucune honte, qu’il soit à la fois sans orgueil : à sa place, singulière et discrète, son rôle n’en sera que plus vif.

Tout de suite, mon cher Mathieu, tu vas à l’essentiel en rappelant que si nous écrivons des textes qui sont plus que des textes, que l’on nomme poèmes, alors qu’il serait préférable de les laisser humblement dans l’anonymat, c’est dans l’intention, même si au début elle n’est pas explicite, de réaffecter la langue. La langue que d’ordinaire nous employons ou qui, à notre insu, nous emploie, comment nous y fier ? Elle est tellement abstraite et sèche, désaffectée, en effet, comme ces bâtiments devenus hors d’usage où par habitude, par paresse, nous restons cependant : nous croyons parler, nous répétons, pas plus que nous les mots ne respirent. Parfois nous le pressentons, ce que nous voudrions dire, qui est confus encore, ou bien ce qui voudrait être dit ne peut se frayer un passage à travers cette langue apprise, asservissante, car elle n’obéit qu’à des fins utilitaires, elle n’a pas d’horizon, et de plus en plus nous en prenons conscience : ce qui lui manque, il revient aux poèmes de le découvrir. N’est-ce pas ainsi que s’éveille une vocation que l’on qualifiera justement de poétique ? Elle naît du malaise. Nous ignorons d’abord quel désir nous brûle, nous porte, le saurons nous un jour ? Nous savons pourtant qu’il faut nous arracher de ce qui nous étouffe et nous entrave, la langue morte et avec elle nos comportements avares et nos pensées sans substance. Les poèmes, quels qu’ils soient, sont des protestations. À peine les mots s’unissent-ils, qu’importent leurs gaucheries, nous assistons à un soulèvement. Pour lui rester fidèles, pour ne pas avoir recours trop vite à des formules convenues, qui correspondent à des idées toutes faites, ne nous plaignons pas s’il nous semble qu’une vie ne suffit pas. Écrire des poèmes, entrer dans une voie qui ne connaît pas de terme, où d’avance nous refusons de nous accommoder d’un résultat. Dès qu’ils s’ébranlent, dès que nous nous mettons à leur service, c’en est fini des certitudes rassurantes, l’ordre se disloque, que maintenait la langue.

Ces mots qui frémissent dans les poèmes, les reconnaissons-nous ? Ils appartiennent, Proust l’avait remarqué, à une langue étrangère. Écrire, en fait, leur offre une patrie. Que cherchent les poèmes, sinon l’inconnu ? Mais l’inconnu ne se trouve pas hors de l’espace et du temps : notre ici, notre maintenant, un mauvais usage de la langue nous les dérobe, les voici restitués à leur plénitude offerte. Au bord de la route, sur le chemin du sens, nous n’avons pas sursauté en heurtant une pierre, par exemple, ni écouté les arbres tressaillir au moindre vent. La vertu de patience aurait permis le saisissement, la rencontre, mais nous ne sommes que trop les proies de ces conduites fuyantes qui ne font que redoubler notre continuel bavardage. Et si nous disons pierre, arbres, nous nous contentons le plus souvent d’identifier ce que ces mots désignent, nous n’avons rien dit. Or les mots des poèmes ne définissent pas. De la discordance à l’accord, grâce au rythme ils prennent chair et ils s’aèrent, ils résonnent et ils rayonnent, et nous voici dans l’espace et dans le temps où les choses, les êtres, nous apparaissent en leur aura initiale, nous ne sommes plus devant eux, mais avec eux, tels que nous étions, enfants, quand nous touchions une pierre, quand nous levions les yeux vers la cime d’un arbre. Ces mots-là sont libres et légitimes. Les poèmes n’ont pas, comme je l’ai cru après bien d’autres, à saccager la langue, ils la réinventent en la déliant. Lorsque nous reprochons au vocabulaire et à la grammaire leurs artifices, nous oublions que les poèmes, loin d’atténuer nos émotions premières, les recréent, ils nous convient par leur vivacité à de nouvelles approches.

Ils nous débarrassent du savoir contre lequel Yves Bonnefoy nous a mis en garde, le savoir conceptuel qui s’interpose entre le monde et nous, nous trompe, nous isole en son langage. Mais si l’auteur d’Anti-Platon a déploré la perte de la relation sensible, il nous a constamment incités à la retrouver à l’aide enfin des mots qui s’ouvrent. Il n’est pas le seul, tous les poètes que j’aime l’ont dit et redit, souvenons-nous de Rilke : « Nous qui sommes ici, peut-être est-ce pour dire : maison, / fontaine, porte, pont, cruche, verger, fenêtre », je cite la neuvième élégie de Duino d’après la traduction de Jean-Yves Masson, et il ajoutait : « mais pour dire, comprends-tu, / ah, dire avec tant de ferveur que les choses elles-mêmes en secret / n’ont jamais pensé être autant. » Nous qui sommes ici, ne rêvons pas d’un ailleurs : quelles que soient les circonstances de notre vie, nous avons ce devoir de « dire » ainsi, et les poètes, n’allons pas leur imaginer un autre rôle, nous offrent leur secours.

Aussi la nuit, l’enfance, l’écriture, la chambre, ces mots sur lesquels portera notre entretien, ne crains pas, mon cher Mathieu, qu’ils deviennent des thèmes inconsistants. Il n’y a que dans les manuels scolaires que la poésie développe des thèmes. Elle n’exalte les mots que dans la mesure où elle ne s’y confine pas : les siens font appel en nous au plus intime comme au-dehors au plus large, l’intime et le dehors se régénèrent. Tant que les poèmes sont présents, la réflexion reste sur le qui-vive…

À l’instant même où je le dis, c’est le matin, des cris prolifèrent, des mouettes s’envolent du toit de l’immeuble en face de la maison, et je sursaute, je ne les verrai pas, je ne ferai que les entendre : je m’avise d’un coup que cette première réponse est bien longue, trop pesante. Il y aura toujours des mouettes pour me ramener dans l’espace aimanté des poèmes : je n’écris que la fenêtre ouverte.

M. H. : En ces temps de doutes qui furent miens dernièrement (l’inquiétude restant habituelle, mais le fond d’angoisse, lui, plus insolite), finalement c’est autour de l’espérance que j’aimerais discuter avec toi nos chers « thèmes » ; c’est-à-dire en fin de compte, ce que nous pouvons espérer de la poésie, comme acte d’écriture et comme acte de lecture, en création comme en réception – à moins que ces frontières elles aussi ne sachent se confondre ou se retourner.

C’est le sens de la dernière lettre que je t’adressai, évoquant les épreuves et la souffrance. Car le poète est un homme, par conséquent il souffre – et cela n’a rien à voir avec une pose spleenienne –, et peut-être davantage que le commun de ses semblables : car son rôle n’est-il pas de catalyser les émotions et de les restituer dans le plus grand effort de vérité ? Que dirais-tu de la position éthique du poète vis-à-vis de la souffrance (la sienne, celle de ses semblables) ? Doit-il effectivement « gratter la plaie », comme tu le suggères dans le poème « Manière noire » (dans L’Âge du temps), reprenant le geste inlassable des anciens graveurs préparant patiemment leur plaque et, partant du noir profond, retrouver dans l’effort une forme de lumière au milieu de la « nuit d’encre », constellation fragile au firmament nocturne ?

P. Dh. : Tes questions se ramifient : pour commencer à y répondre, je partirai du mot dialogue que tu avais du reste employé une première fois en l’associant à celui de sens. Ni l’écriture ni la lecture ne sont des activités solitaires qui nous retiennent dans la sphère des livres. Quand nous lisons, un dialogue s’instaure, où les frontières tendent à s’abolir entre les langues, entre les époques, comme entre les morts et les vivants : Bashô et Hölderlin sont parmi nous puisque nous n’avons pas épuisé leurs bienfaits. Chaque jour, nous pouvons renouveler le miracle de leur résurrection, et nous aussi nous renaissons. Ils nous font honte d’écrire si pauvrement, ils nous communiquent surtout cette « ferveur », comme disait Rilke, qui exige de nous que nous nous comportions différemment. Les poètes, indépendamment de ce qu’ils expriment, apportent une lumière qui n’est pas séparable de l’intensité de leurs mots, mais qui, au-delà d’eux, se prolonge : à nous de ne pas la quitter, à nous, par son intermédiaire, de délivrer nos existences de l’opacité qui nous fait croire qu’elles n’ont pas de sens ou, ce qui revient au même, qu’elles en ont un, établi. Un sens est possible, un autre, toujours.

Et s’il faut des preuves, pensons à ces prisonniers des camps nazis et soviétiques qui ne savaient pas s’ils survivraient, ils nous ont donné une leçon que nous n’avons pas prise en compte puisque nous en sommes à douter de l’art, en particulier de la poésie, voire à souhaiter sa fin : ils se récitaient des poèmes, quelques fragments suffisaient à les redresser. Qui oserait les accuser d’illusion ? Qui, après cet exemple, affirmera que la poésie est vaine ? Plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des couloirs d’hôpitaux où j’attendais que l’on me fasse entrer dans la salle d’opération : je revoyais des visages aimés, des vers me revenaient, tu sais, de ces vers que nous n’avons pas à apprendre pour les retenir, « Le pâle hortensia s’unit au myrte vert », pourquoi Nerval alors, Nerval de préférence ? C’est aux visages que j’en faisais le présent, plus proches. Une confiance, malgré l’angoisse, m’était rendue. Je ne remercierai jamais assez les poètes dont les vers retentissent ainsi. Les remercier, vivre moins mal.

De même, il n’est pas vrai, comme le déclarait Mallarmé, que « quiconque écrit intégralement se retranche ». Un poète n’a pas à songer au public, il se voue exclusivement à ce qui surgit sur sa page : qu’il le fasse être, il ne peut agir autrement. Mais le plus isolé des artistes, ceux que l’art brut a mis en valeur, n’est pas à ce point captif qu’il ne puisse nous alerter. Des pires conditions matérielles, dans les asiles psychiatriques, de l’extrême souffrance, nous sont parvenues des œuvres d’une extraordinaire richesse, plus fortes que toutes les clôtures. C’est aussi, pour moi, une leçon, et c’est aussi un miracle de pouvoir partager, un peu, ce qui a permis à Wölfli, à Aloïse, de renverser les murs. À côté d’eux, je ne suis qu’un privilégié : qu’ai-je fait de ma liberté ? Wölfli et Aloïse ne pensaient pas à nous, et cependant ils s’adressaient à nous. Le monologue absolu est impossible.

Cela dit, je suis bien obligé de constater qu’une œuvre n’est pas toujours capable d’arrêter pour son auteur la pulsion de mort. Je ne connais pas d’œuvre plus limpide que celle de Nerval : ces vers ou ces phrases de lui qui me visitent, qui m’allègent, ne l’ont pas visité, allégé, durant « la nuit noire et blanche » de son suicide. La poésie ne l’a pas sauvé. C’est un mystère qui ne cesse pas de me troubler, il remet en cause cette foi qui me vient des poèmes, selon laquelle rien n’est perdu, rien n’est stérile.

Citons de nouveau Bonnefoy, le début de cet essai qui m’a tant frappé quand je l’ai lu autrefois, « L’acte et le lieu de la poésie » : « Je voudrais réunir, je voudrais identifier presque la poésie et l’espoir. » Il m’a frappé parce qu’il allait, du moins en France, à l’époque, 1959, contre la plupart des idées reçues, et je n’avais pas l’âge d’en saisir la portée.

Peut-il y avoir des poètes ou des lecteurs de poésie strictement nihilistes ? Certains se disent tels, mais ils s’abusent. Écriraient-ils, liraient-ils s’ils n’étaient parcourus par un élan qui les dépasse, qui nie, dès qu’ils y cèdent, la misère où ils croient se trouver ? Aux premiers vers, à la première phrase, elle n’est plus irrémédiable, la confiance se ravive, une confiance à défaut d’une espérance, nous soutient, nous engage, un horizon s’entrevoit : « La poésie se poursuit dans l’espace de la parole », il est vrai, « mais », ajoutait Bonnefoy vers la fin de son essai, « chaque pas en est vérifiable dans le monde réaffirmé. » En règle générale, nous considérons le poème achevé une fois la page ultime écrite ou lue, achevée donc notre tâche, nous refusons d’accomplir les pas qui le réaliseraient, qui prouveraient qu’il n’y a pas de page ultime.

Ne l’ai-je pas toujours cru ? Il faudrait que je revienne en arrière : pourquoi le livre qui fut celui de ma naissance à la parole, au monde, comme dirait Bonnefoy, s’intitule Le Poème commencé, pourquoi également j’ai remis en cause la ferveur initiale, ce serait trop long à expliquer. « Manière noire », le poème auquel tu te réfères, doit dater de 1980, où en étais-je quand je l’ai écrit ? Son titre est emprunté aux graveurs dont tu définis précisément la technique, qui est exemplaire, puisqu’elle correspond à toute démarche qui consiste à faire que de la nuit une lumière émane, elle n’est pas seulement celle de l’art, elle est celle de la vie cherchant son sens. Il y avait aussi dans le choix de ce titre un jugement adressé à tous ceux qui privilégient le négatif, le noir, qui s’y tiennent et se complaisent ainsi dans une manière : dans Au plus bas mot qui précède L’Âge du temps où figura la séquence de « Manière noire », je n’avais pas échappé à ce danger. Sauf à quelques-uns, très rares, en des siècles révolus, la lumière n’est pas donnée comme une grâce et elle ne demeure pas continûment, elle est gagnée ou, pour mieux dire, puisque nous ne sommes pas des conquérants avides de victoires, elle se forme selon un rythme qui lui est propre, toujours le même mais ingouvernable, où ne sont plus adéquates les catégories de vitesse et de lenteur, au cours d’un processus auquel nous participons entièrement, avec le corps comme avec le cœur, avec la mémoire comme avec l’imagination, un processus, une genèse, une œuvre, selon l’acception alchimique du terme. Gratter la plaque, gratter la plaie… préparer le terrain où poindra le jour. « Manière noire » n’a eu d’intérêt à mes yeux que parce qu’il a pris place dans un ensemble qui annonce ce jour. Nous ne devrions pas détacher un poème du recueil où il s’insère, nous ne devrions pas non plus envisager les recueils isolément, ils se contestent et ils se complètent : le sens, ici encore, ne dépend que du dialogue. Et ce dialogue ne se limite pas à l’auteur, l’auteur n’est pas seul.

Ce n’est qu’après L’Âge du temps, l’âge où je n’ai plus renié le temps et la terre, que j’ai pu affronter enfin, dans Terre des voix, la vieillesse et la maladie et l’agonie de quelques-uns de mes proches. Je n’étais pas auprès de Jean Malrieu, mon très cher Jean, quand il mourut, sa mort a ravivé, si je puis dire, celle de mon père à laquelle j’avais assisté. Que serait la poésie si elle se détournait de la souffrance ? Soudain je me suis reproché de ne célébrer que les arbres, les vents, les plages : trop facile, le pur enchantement. La position éthique juste consiste à ne rien renier, la poésie n’a pas à choisir parmi les visages, elle les dit tous, sans exception, sans restriction, ceux des amants, ceux des mourants, ceux des enfants. Mon père est mort alors que venait de naître mon premier fils, d’autres morts plus tard allaient coïncider avec la naissance de mes petits-enfants : de ces événements tragiques et heureux, les poèmes se devaient de s’inspirer. Dire, interroger, comprendre inlassablement, vivifier, espérer, aller plus loin que le constat… Si le regard de la poésie n’est pas ample, son regard, son écoute, elle n’est qu’un exercice de rhétorique, elle est inutile.

Le poète qui refuse les séductions de l’art, le « vrai poète », dit Bonnefoy, ne pense pas à lui, il se donne, il nous fait un « don », « Et dans la pauvreté, demeure son bien », quoi qu’il arrive.

M. H. : Dans un discours sur la fonction du poème (1972) présenté dans Le Nuage Rouge, Yves Bonnefoy évoque le processus créatif dans des termes d’épiphanie incertaine, de rapport plein de doutes à la nuit : « J’écrivais […], je voyais prendre forme une économie de mots, je coordonnais des images, j’étais le moi second qui se cherche et se trouve dans cette élaboration d’une langue – mais brusquement quelque chose de noir, de plombé, s’amassait dans cette clarté relative, et quelques mots nouveaux s’imposaient à moi, qui déchiraient, semblait-il, le parti premier d’écriture. En fait, il s’agissait, il s’agit toujours (car ces moments de rupture me sont encore habituels) d’associations obscures, par métaphores ou métonymies […], ou d’énonciations presque brutales de faits […]. Une telle effraction, suivie d’une restructuration tout aussi prompte, a causé le premier poème qui ait gardé sens à mes yeux […]. » Que penses-tu de ce double mouvement constituant l’écriture poétique que Bonnefoy décrit, « effraction » puis « restructuration » ? Dirais-tu également que le rapport à l’écriture est un rapport à la nuit, comme le graveur en manière noire faisant naître la clarté de la nuit totale ?

P. Dh. : Par quelles étapes les poèmes sont-ils passés avant d’atteindre leur version définitive ? Publiés, on dirait qu’ils ont jailli d’un seul élan sans ruptures, et l’on est surpris en examinant les manuscrits lorsqu’ils subsistent, corrections et variantes ne se comptent pas : leur épiphanie a été laborieuse, voire dramatique. En fait, les meilleurs poèmes laissent percevoir la tension qui les a créés, qui souvent a failli les détruire, qu’ils ont réussi à dominer, de peu d’ailleurs, ils n’imposent pas l’image de la perfection froide, l’épiphanie n’est qu’un équilibre précaire. Nous les aimons pour cela, par exemple ceux de Douve et d’Hier régnant désert.

Ces étapes, il est possible de les reconstituer, comme le fait Bonnefoy dans Le Nuage rouge, après coup : tant que nous sommes au travail, nous avançons à tâtons dans le noir, les éclairs sont rares et rarement compréhensibles, nous affrontons des forces contraires : qui se vante de les maîtriser, soyons-en sûrs, leur restera un étranger. Les poèmes pour grandir, pour mûrir, ont besoin d’une épreuve, qui réclame un comportement particulier, assurément scandaleux si nous le comparons à la plupart de nos comportements, la lucidité cette fois ne peut venir que de la soumission, la lumière que de la nuit. Ce que rappelle Bonnefoy ne le concerne pas exclusivement, j’y retrouve une démarche dont je ne dis pas qu’elle soit la seule authentique : je ne l’ai pas choisie, je l’ai acceptée.

Les premiers mots d’un poème ou d’une suite de poèmes se pressent, écririons-nous sans cette pression ? (Quelle est leur origine ? Nous aurons à revenir sur ce problème.) S’ils me sont obscurs, je n’en ai pas moins le sentiment qu’ils vont vers une « clarté », mais « brusquement quelque chose de noir » les arrête : dans le meilleur des cas, « quelques mots nouveaux » les raturent, qui me réorientent quand ils ne m’égarent pas ou qu’ils ne me font pas régresser ; dans le pire, l’interruption entraîne la chute dans le mutisme, pour combien de temps ? Des heures ou des semaines durant lesquelles il serait illusoire de recourir au savoir-faire, jusqu’à ce que des mots, vraiment nouveaux ceux-là, veuillent bien mettre fin à la crise et entrouvrir des perspectives inattendues, la trame se recompose, le travail se poursuit… Au jaillissement doit succéder la rupture, l’ « effraction », elle intervient d’elle-même, la « restructuration » indispensable, hélas, n’intervient pas toujours. Tant de poèmes sont restés à l’état d’ébauche. Ai-je manqué d’attention ? Rien ne m’assure que je ne les reprendrai pas, le moment venu. J’aurais souhaité la certitude, je n’aurais pas écrit de poèmes. Avec les années je n’ai acquis aucune expérience : le souvenir des poèmes que j’ai déjà écrits ne m’aidera pas à traverser celui-ci. De ne pas ignorer les différentes étapes par lesquelles ils passent n’enlève rien à la difficulté du travail, de sa mise au monde. Elle en est même accrue.

Une épreuve, je voudrais retirer à ce mot la grandiloquence, elle nous demande constamment l’humilité. Quoiqu’il en soit, quand il m’est arrivé d’être le secrétaire d’une voix qui me semblait dicter un poème, j’aurais dû me sentir comblé, j’aurais dû voir dans le jaillissement continu une garantie de sa vérité, puisque, sous peine de n’être qu’un divertissement, la poésie n’évite pas la question de sa vérité, mais, même à l’époque où je me recommandais du surréalisme, la spontanéité de l’automatisme me paraissait insuffisante. Le comportement le moins faux est double, paradoxal : la plus grande lucidité inséparable de la plus grande soumission. Nous ne serons actifs que si nous sommes passifs. Ne hâtons rien, ne précipitons rien, ayons la passion de la patience. Seules des figures de ce genre qui réunissent des contraires, les oxymores, sont capables d’exprimer ce genre d’état. Écoutons et sachons que nous le faisons, l’écoute est plus sûre que le regard, elle l’aiguise, et peu à peu nous admettrons que nous guide, cet oxymore est célèbre, l’obscure clarté. Que pourrait nous apprendre un poème de premier jet ? En profondeur, il ne nous change pas. Féconde, l’écriture qui engage toutes nos facultés, toutes nos ressources, elle nous métamorphose. L’épreuve importe davantage que le résultat auquel nous aboutissons. Elle ne s’y attache pas, elle persistera de poème en poème, de livre en livre, elle engage la vie entière.

Ce qui m’a surpris dans cette page du Nuage rouge que tu m’as invité à relire, c’est le rapprochement qu’elle permet d’établir entre le poète et l’alchimiste. On a déjà comparé l’expérience du poète et celle du mystique, la comparaison avec l’alchimie me semble également pertinente. Bonnefoy, qui se réfère volontiers aux mésaventures des chevaliers de la quête du Graal, aux pièges que certains n’évitent pas, de la curiosité dangereuse ou de la parole trop tôt proférée, ne dit rien, à ma connaissance, de la quête du Grand Œuvre, une autre initiation. Et pourtant la page du Nuage rouge résume, presque point par point, les phases de l’opération alchimique qui obéissent à ce principe, « Solve et coagula ». La première, la désintégration, la putréfaction, s’effectue dans les ténèbres du deuil, de la tristesse, de la mort. « Cette putréfaction est toujours indiquée par quelque chose de noir dans les ouvrages des Philosophes. » Je cite le Dictionnaire mytho-hermétique dans lequel on trouve les allégories fabuleuses des poètes, de Dom Pernety : « quelque chose de noir », Bonnefoy lui a‑t-il emprunté cette formule ? Il n’est pas indispensable de fréquenter assidûment les ouvrages des alchimistes pour nous rendre compte que leurs pratiques ont découvert des vérités générales dans l’ordre symbolique, il suffit de transposer leur langage : « si tu ne noircis pas », poursuit Dom Pernety, « tu ne blanchiras pas ; si tu ne vois pas en premier lieu cette noirceur avant tout autre couleur déterminée, sache que tu as failli en l’œuvre, et qu’il te faut recommencer ». Dissoudre, accomplir l’œuvre au noir : ne maudissons pas la nuit, elle n’est une fatalité que pour ceux qui refusent de l’assumer. Coaguler aussi (« restructurer »), la nuit est un passage, le poème est un passage, mort et renaissance.

[…]

RÉFÉRENCES DES ŒUVRES CITÉES DE PIERRE DHAINAUT

L’Âge du temps, Sud, 1984.

Au plus bas mot, J.-M. Laffont, 1980.

Le Poème commencé, Mercure de France, 1969.

Terre des voix, Rougerie, 1985.

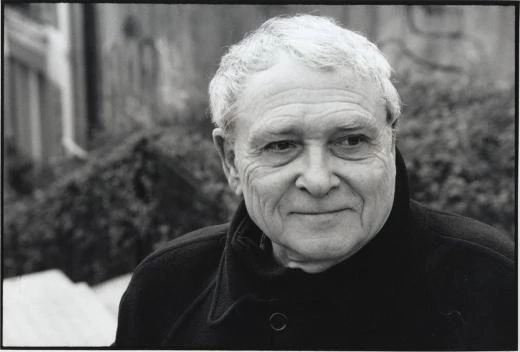

Pierre Dhainaut est né à Lille en 1935. Avec Jacqueline, rencontrée en 1956, il vit à Dunkerque (où s’effectuera toute sa carrière de professeur).

Après avoir été influencé par le surréalisme (il rendit visite à André Breton en 1959), il publie son premier livre, Le Poème commencé (Mercure de France), en 1969.

Rencontres déterminantes parmi ses aînés : Jean Malrieu dont il éditera et préfacera l’œuvre, Bernard Noël, Octavio Paz, Jean-Claude Renard et Yves Bonnefoy auxquels il consacrera plusieurs études.

Déterminante également, la fréquentation de certains lieux : après les plages de la mer du Nord, le massif de la Chartreuse et l’Aubrac.

Une anthologie retrace les différentes étapes de son évolution jusqu’au début des années quatre-vingt dix : Dans la lumière inachevée (Mercure de France, 1996).

Ont paru ensuite, entre autres : Introduction au large (Arfuyen, 2001), Entrées en échanges (Arfuyen, 2005), Pluriel d’alliance (L’Arrière-Pays, 2005), Levées d’empreintes (Arfuyen, 2008), Sur le vif prodigue (Éditions des vanneaux, 2008), Plus loin dans l’inachevé (Arfuyen, 2010, Prix de littérature francophone Jean Arp) et Vocation de l’esquisse (La Dame d’Onze Heures, 2011). Ces recueils pour la plupart sont dédiés aux petits-enfants.

Il ne sépare jamais de l’écriture des poèmes l’activité critique sous la forme d’articles ou de notes : Au-dehors, le secret (Voix d’encre, 2005) et Dans la main du poème (Écrits du Nord, 2007).

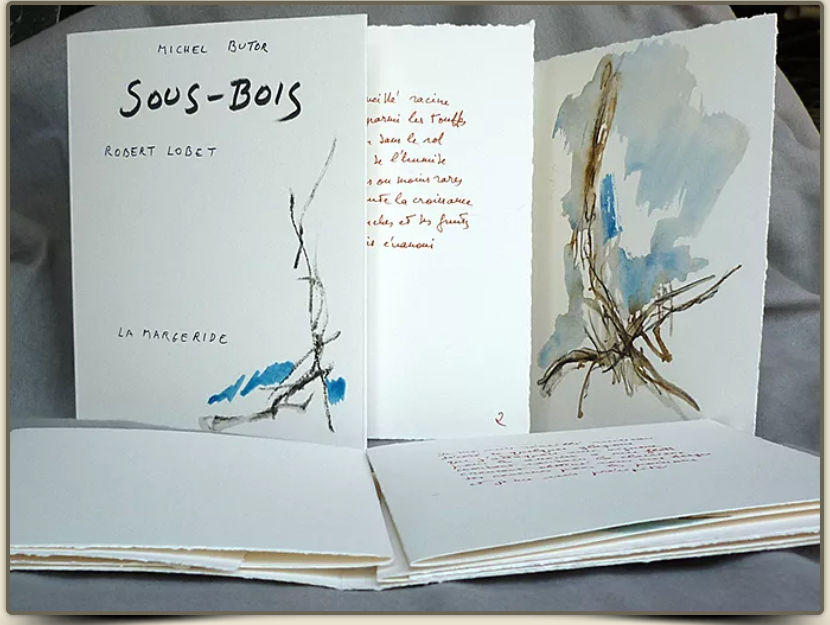

Nombreuses collaborations avec des graveurs ou des peintres pour des livres d’artiste ou des manuscrits illustrés, notamment Marie Alloy, Jacques Clauzel, Gregory Masurovsky, Yves Picquet, Isabelle Raviolo, Nicolas Rozier, Jean-Pierre Thomas, Youl…

À consulter : la monographie de Sabine Dewulf (Présence de la poésie, Éditions des vanneaux, 2008) et le numéro 45 de la revue Nu(e) préparé par Judith Chavanne en 2010.