texte et traductions de Béatrice Machet

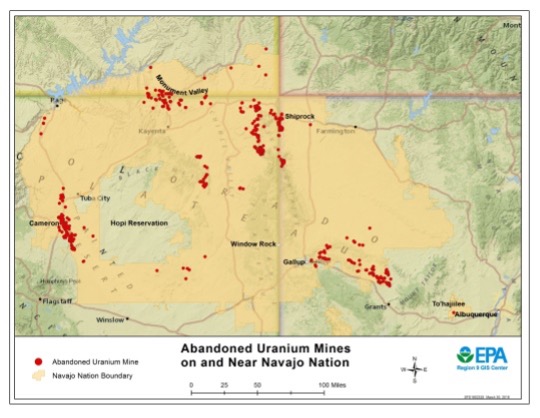

Emerson Blackhorse Barney Mitchell est membre de la nation Navajo, c’est-à-dire Diné si l’on s’en tient au mot de leur langue qui désigne ces habitants du sud-ouest des États-Unis dont la vaste réserve englobe les « four corners », c’est-à-dire le lieu où se jouxtent les états de l’Utah, du Colorado, du Nouveau-Mexique et de l’Arizona. Il est né en 1945 sur la réserve Navajo, près de Shiprock, état du nouveau Mexique.

Blackhorse Mitchell, Horseback Riding Song, Don’t Let Go ℗ 2007 Cool Runnings Music — by CDBaby.

Il a commencé à écrire de la poésie alors qu’il était en pension dans les années 1960. Il écrit soit en Navajo, soit en Anglais, il lui arrive aussi d’alterner les deux langues dans un même poème ainsi que d’autres auteurs Navajos le font, par exemple Rex Lee Jim, Nia Francisco et Laura Tohe pour n’en citer que trois. La poésie en anglais et en anglais+navajo atteint à la fois un public plus large de non-Navajos, mais aussi un public plus large parmi les Navajos car tous ne savent pas écrire leur langue, ou même ne la parlent pas couramment. En 1964, Emerson Blackhorse Mitchell a reçu le prix « National Poetry Day » et en 1965 le prix Vincent Price d’écriture créative. Connu pour son récit autobiographique intitulé Miracle Hill : the Story of a Navajo Boy (La colline des miracles : histoire d’un garçon Navajo) paru en 1967 aux éditions University of Oklahoma, il a également écrit un poème portant ce titre, paru en 1972 dans la revue American Highways qui publiait régulièrement des poèmes rédigés par des habitants des différentes réserves du sud-ouest.

La colline des miracles

Je me tiens sur ma colline miraculeuse,

Je m’interroge sur la distance au loin,

Là-bas je me demande où j’arriverai?

Je me tiens sur ma colline miraculeuse,

Le vent murmure à mon oreille.

J’entends les chants des anciens.

Je me tiens sur ma colline miraculeuse,

Je m’enveloppe de ma solitude.

C’est ma couverture rayée.

Je me tiens sur ma colline miraculeuse,

Et j’envoie des vœux émouvants

Au monde hors de portée de main.

Je me tiens sur ma colline miraculeuse,

Le merle bleu qui vole au-dessus

Me conduit à mon ami, l’homme blanc.

Je reviens à ma colline miraculeuse.

Enfin, je me connais tout entier

Là-bas, au-delà, et ici sur ma colline.

Ce poème qui prend des allures de chant, dit bien la distance qui sépare deux mondes régis par des principes tellement différents que les fréquenter tous les deux en restant équilibré semble relever du miracle. Mais les fréquenter tous les deux est gage de se connaître tout entier, aller chez « les blancs » est l’expérience initiatique indispensable qu’un‑e jeune Indien-ne d’Amérique doit accepter pour mieux retourner dans son monde, riche et humainement complet, ayant acquis les connaissances qui serviront à défendre sa communauté.

Blackhorse Mitchell, Where Were You When I Was — Single ℗ 2006 Cool Runnings Music — by CDBaby.

La colline des miracles, ce récit autobiographique que Blackhorse Mitchell écrit sous les traits d’un jeune écolier, commence ainsi : « C’était en 1945, un matin froid, le troisième jour du mois de mars. Un petit garçon naissait alors que le vent soufflait son froid glacial contre le hogan et que les étoiles disparaissaient dans le ciel. » Broneco, un jeune Navajo raconte sa quête d’un miracle. Il s’agit de la lutte d’un garçon pour apprendre – ce qui serait pour lui un miracle – face à des handicaps que la plupart des gens qualifieraient d’insurmontables : pauvreté, racisme entre autres choses. Sous la direction d’un professeur déterminé à l’aider à réaliser ce miracle, il raconte sa vie depuis sa naissance jusqu’à l’aube de l’âge adulte, le résumé pourrait ressembler à cela : d’abord il garde les moutons de la famille, puis vit dans un pensionnat, rencontre des Blancs pour la première fois, voyage sur la réserve et finalement s’inscrit à l’Institut des arts amérindiens de Santa Fe, où son talent est encouragé. Miracle Hill est écrit dans un style très personnel, avec des entorses faites à la grammaire anglaise, mais l’authenticité est à ce prix puisque l’anglais n’est qu’une langue acquise sous la contrainte et transformée par l’usage de ses locuteurs Navajos. Ce livre nous donne une mine d’informations sur les traditions culturelles, sur les relations familiales, sur la vision du monde des Navajos. Mais c’est un livre à portée universelle en ce sens qu’il encourage chaque lecteur à chercher son propre miracle. C’est ce livre, dit Luci Tapahonso, elle-même Navajo, qui l’a inspiré, qui lui a donné l’élan et l’envie d’accomplir son miracle à elle, de devenir la poétesse reconnue qu’elle est aujourd’hui.

Mais la réserve Navajo n’est pas toujours le lieu de miracles. Et si la beauté des paysages, ceux que nous voyons souvent dans les westerns (ceux du canyon de Chelly, de MonumentsValley, de Antelope Canyon), il y a un autre aspect moins riant : Emerson Blackhorse Mitchell en introduisant son poème lors d’une lecture publique a dit ceci : « Quand les gens viennent en Navajoland , ils disent toujours : Mon Dieu, votre pays est magnifique, les rochers, les montagnes, mon vieux vous avez un super pays. Quand j’entends ça, je regarde toujours sur ma propre route. Et ce que je vois, c’est le contraire. Alors j’ai écrit ce poème. »

La beauté

de NAVAJOland

Des sacs en plastique

soufflés par le vent,

l’aluminium

des canettes de bière

brillant dans la campagne

des mouches profitant des déchets sur

le vide ordure des couches

PLUS

une bouteille vide de Zima*

ornant le bord de la route

La BEAUTÉ un NAVAJOland

petites et grosses ordures dérivant dans la bourrasque de vent

écrasant chiens et coyotes

vautours

se régalant de l’odeur détériorée de la viande

PLUS

les corbeaux

s’envolant avec les yeux de la proie

« La beauté de NAVAJOland »,

dites-vous

ces nuages sombres pollués ne sont pas les vrais nuages

les rivières

et les ruisseaux sont contaminés

par la pisse et les excréments des ploucs

PLUS

l’uranium dans la rivière innocente et mugissante

La BEAUTÉ de Navajoland

bretelle de soutien-gorge

suspendue

au poteau indicateur

crucifix avec bouquet de FLEURS en plastique

DEBOUT rappelant les humiliations

PLUS

le décapage du charbon de la Terre Mère

PLUS

les inondations de pluie acide

ce n’est pas la beauté de

Navajoland

c’est comme ça que je vois la Nation Navajo

il n’y a pas de beauté

À MOINS qu’ils nettoient

les centrales électriques et toutes ces saletés

alors je serai fier

mais je ne suis pas fier

je vois tout ça

je vois les gens de ma Nation Navajo

donner des conférences

ils portent tous ces bijoux

turquoise

en disant « Mère Terre »

et je ris

je me regarde un peu

je ne vais pas venir ici

en portant tout ça

sauf cette montre

mais je ne vais pas venir ici

jouer à l’homme-médecine sauvage

en tenue d’apparat

me promenant dans les alentours,

non, ce n’est pas mon style.

Je préfère venir ici

et être moi-même

c’est ce que j’aime faire

donc c’est ce sur quoi j’ai travaillé

écrire

Et Emerson Blackhorse Mitchell de conclure :

le titre du livre (Miracle Hill) ne parle pas de beauté

mais simplement du pays

de la terre telle qu’elle était à la fin des années 40

je dirais

et c’est de là que je suis sorti.

∗ Zima est une boisson maltée créée et distribuée par Coors, très en vogue dans les années 90, commercialisée comme une alternative à la bière. Elle est généralement aromatisée aux agrumes

Blackhorse Mitchell, Dine Two Step, Don’t Let Go ℗ 2007 Cool Runnings Music — by CDBaby.

Lorsqu’Emerson Blackhorse Mitchell parle de «beauté », il ne faut pas la comprendre selon notre acceptation ordinaire du mot beauté en français ou « beauty » en anglais. Les points de vue Navajos sur cette notion viennent tout droit de la vision du monde Navajo, une sorte de philosophie qui est aussi une forme de spiritualité et qui est fondée sur le concept Navajo de « Hózhó˛ ». Hózhó˛ est formé à partir du radical verbal ‑zhó˛ qui désigne aussi bien la beauté, l’harmonie, le paisible, l’ordonné. Le Hó pour entrelacer les diverses nuances de sens entre elles. Car sans paix pas de beauté possible, pas de vie au sommet de sa plénitude et de ses potentiels. Parce qu’ordre extérieur autorise une paix intérieure. Parce que l’harmonie est ce que recherchent les Navajos, (et avec eux les amérindiens en général), c’est une quête et un idéal, c’est le but de la vie, c’est un accomplissement toujours recommencé dans la paix et dans la beauté. Je reproduis ici quelques vers d’un chant de prière Navajo comme une preuve à ce que j’avance.

Dans la beauté, je marche

Avec la beauté devant moi, je marche

Avec la beauté derrière moi, je marche

Avec la beauté au-dessus de moi, je marche

Avec la beauté au-dessous de moi, je marche

Avec la beauté tout autour de moi, je marche

Tout est fini dans la plénitude

Tout est fini dans la plénitude

Alors en effet, non, à vivre selon le modèle occidental, agressif, impérialiste, capitaliste, il n’y a pas de beauté. Quant au laid, ce contraire de la beauté, en langue Navajo on dirait hóchxó˛, soit « laid, désordonné ». Les conditions laides et désordonnées que sont la pollution, les bretelles d’un soutien-gorge sur un poteau indicateur et une rivière souillée ne permettent pas de vivre bien et tous les rituels Navajos visent justement à rétablir l’harmonie, qu’elle soit intérieure à l’échelle individuelle ou qu’elle soit sociale et collective à l’échelle d’un clan, d’un peuple, d’une nation. Les rituels visent à permettre les conditions de Hózhó˛. Le poème de Mitchell, par sa tentative d’amener les auditeurs à réfléchir et à voir, est aussi une tentative de rétablir l’ordre, de restaurer la « beauté ».

Faire réfléchir, c’est ce pour quoi la poésie est faite selon la vision Navajo du rôle de la poésie. Mais la poésie pour eux n’est pas à mettre dans une autre catégorie que d’autres modalités littéraires. Le mot « hane’ » sous-entend narration, il désigne aussi bien les récits et les histoires, qui contiennent des enseignements, et cela implique l’idée de partage. Pour les Navajos (comme pour d’autres peuples amérindiens), le langage, la parole, les mots ont un pouvoir vu comme sacré à ne pas dévoyer. Il consiste à pouvoir changer la conscience de qui écoute ou lit, et changeant les consciences, la poésie peut effectivement participer au changement du monde et au rétablissement de l’harmonie. Néanmoins le but n’est pas d’imposer un point de vue ou des idées, raconter suffit, car éthiquement parlant il faut respecter la liberté de penser d’autrui et ça se dit : t’áá bí bee bóholnííh, ou, en anglais, « it’s up to her/ him to decide ». Les gens doivent être respectés, les conditions du Hózhó˛ voudraient que quiconque puisse avoir toute latitude pour prendre ses propres décisions, se faire sa propre opinion, développer sa propre interprétation.

Blackhorse Mitchell, Bull Song · Where Were You When I Was Single ℗ 2006 Cool Runnings Music — by CDBaby.

Et c’est cette liberté inculquée par sa culture Navajo qui permet à Blackhorse, alors élève dans un pensionnat, de surmonter l’épreuve de la séparation d’avec sa famille, de s’adapter à l’éducation telle que pratiquée alors dans les pensionnats pour Indiens dont les actualités récentes ont démontré qu’il s’agissait trop souvent d’une série de mauvais traitements pour « tuer l’Indien » et « sauver l’homme » (ainsi que la formule consacrée de Richard Henry Pratt, directeur du Carlisle Indian Industrial School en témoigne). Voici un poème touchant montrant à la fois la vulnérabilité et la force de ce jeune Navajo arraché à ses moutons et aux siens, qui deviendra poète.

La graine solitaire à la dérive

Venu du ciel-caséine bleu foncé

À travers le vide de l’espace,

Un brin de coton navigue.

Je n’ai jamais été aussi ravi!

La graine solitaire à la dérive

Est passée devant ma fenêtre à barreaux,

En orbite tourbillonnante, elle a atterri devant moi,

Comme un agneau laineux -

Intouchée, indomptée et seule -

Marchant sur mon bureau, délicatement,

Lisant dans mes mains, je t’ai trouvée

Douce, en apesanteur, captivante.

Je t’ai soufflée par la fenêtre barricadée ;

Tu t’es pavanée, tu as tourné autour de moi,

Partageant avec moi ta liberté aérienne.

Aujourd’hui Emerson Blackhorse Mitchell vit toujours à côté de la colline des miracles, tond les moutons en juin, participe aux cérémonies et rituels Navajos, et contribue à soit rétablir, soit à conserver l’harmonie du monde.

- Regard sur la poésie Native American : Emerson Blackhorse Mitchell, ou ce que beauté veut dire - 6 novembre 2024

- Claudine Bohi, Je cherche un enfant - 6 septembre 2024

- Regard sur la poésie « Native American », Mary Leauna Christensen, une jeune et nouvelle voix - 6 septembre 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Ibe Liebenberg, héritier d’un passé qui s’invite au présent - 6 mai 2024

- REGARD SUR LA POÉSIE « NATIVE AMERICAN » : William D’Arcy McNickle, père de la litérature amérindienne contemporaine - 6 mars 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Jane Johnston Schoolcraft, la première autrice amérindienne à être reconnue - 6 janvier 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Ofelia Zepeda : fille du désert, elle parle le désert - 30 octobre 2023

- Regard sur la poésie Native American : Denise Lajimodiere – l’impact des pensionnats pour enfants Indiens - 5 septembre 2023

- Claude Favre, ceux qui vont par les étranges terres les étranges aventures quérant - 6 juillet 2023

- Regard sur la poésie native américaine : Sammie Bordeaux-Seeger : du poème au quilt, un seul fil. - 6 juillet 2023

- REGARD SUR LA POÉSIE NATIVE AMERICAN – TOO-Qua-see ( DeWitt Clinton Duncan) Cherokee (1829–1909) - 30 avril 2023

- Gorguine Valougeorgis, χoros - 6 avril 2023

- Regard sur la poésie Native American : Kenzie Allen, « Celle-Qui-Va-Seule-en-Jouant-de-la-Musique », ou la prise de responsabilité. - 2 mars 2023

- Olivier Bastide, Ponctuation forcenée de l’ordre des choses - 5 février 2023

- Regard sur la poésie Native American – John Rollin Ridge : un héritage lourd à porter …. - 28 décembre 2022

- Lou Raoul, Second jardin (drugi vrt) - 21 octobre 2022

- Claude Favre, Ceux qui vont par les étranges terres — Les étranges aventures quérant - 18 septembre 2022

- Regard sur la poésie des « Native American » : Gwen Westerman, ou comment simplicité plus humilité mènent à une éclatante reconnaissance - 1 septembre 2022

- Eva-Maria Berg, Étourdi de soleil - 21 mai 2022

- Regard sur la poésie des « Native American » : Carlos Montezuma, un destin singulier - 6 mai 2022

- Un regard sur la poésie native américaine — Sara Marie Ortiz : bon sang ne saurait mentir !! - 2 mars 2022

- Philippe Pratx, KARMINA VLTIMA – La vie anthologique et névrotique du dernier Mangbetu - 1 mars 2022

- Marilyse Leroux, On n’a rien dit de l’océan - 5 février 2022

- Regard sur la poésie native américaine – Margo Tamez : un langage enraciné dans la mémoire - 31 décembre 2021

- Sylvie Durbec, Carrés - 6 octobre 2021

- Un regard sur la poésie Native American (1) - 4 juillet 2021

- Marylise Leroux, Une île, presque - 20 mai 2021

- Regard sur la poésie Native American : Alexander Lawrence Posey, trente quatre ans de vie bien remplie. - 2 mai 2021

- Yann Dupont, Jamais elle ne voit son visage - 1 mai 2021

- Regard sur la poésie Native American : Elise Paschen - 5 mars 2021

- Regard sur la poésie native américaine : Sammie Bordeaux-Seeger : du poème au quilt, un seul fil. - 6 novembre 2020

- Heather Cahoon : Couvée par la folie - 6 septembre 2020

- Zitkála-Šá - 6 mars 2020

- Margaret Noodin : un regard sur la poésie native américaine - 5 janvier 2020

- Tanaya Winder : Regard sur la poésie native américaine - 4 juin 2019

- Sy Hoahwah - 4 janvier 2019

- Eva-Maria Berg, Tant de vent négligé - 3 décembre 2018

- RILKE-POEME, Elancé dans l’asphère - 5 octobre 2018

- Natalie Diaz - 3 juin 2018

- Un regard sur la poésie Native American : The Fourth Wave, La quatrième vague - 2 mai 2016

- Un regard sur la poésie Native American (17). La poésie de Anne Howe - 29 décembre 2015

- Un regard sur la poésie Native American (16). La poésie de Jennifer Elise Foerster - 15 décembre 2015

- Un regard sur la poésie Native American (15). La poésie d’Elizabeth Cook Lynn - 21 septembre 2015

- Regard sur la poésie Native American (14). La poésie de Simon Ortiz - 27 décembre 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (13). - 30 septembre 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (12) - 8 septembre 2014

- Un regard sur la poésie Native American (11) - 6 juillet 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (10) - 10 mai 2014

- Un regard sur la poésie native américan (9) - 8 février 2014

- Un regard sur la poésie native américan (8) - 17 janvier 2014

- Un regard sur la poésie native american (7) - 13 décembre 2013

- Un regard sur la poésie Native American (5) - 25 octobre 2013

- Un regard sur la poésie Native American (5) - 8 juillet 2013

- Un regard sur la poésie Native American (4) - 9 juin 2013