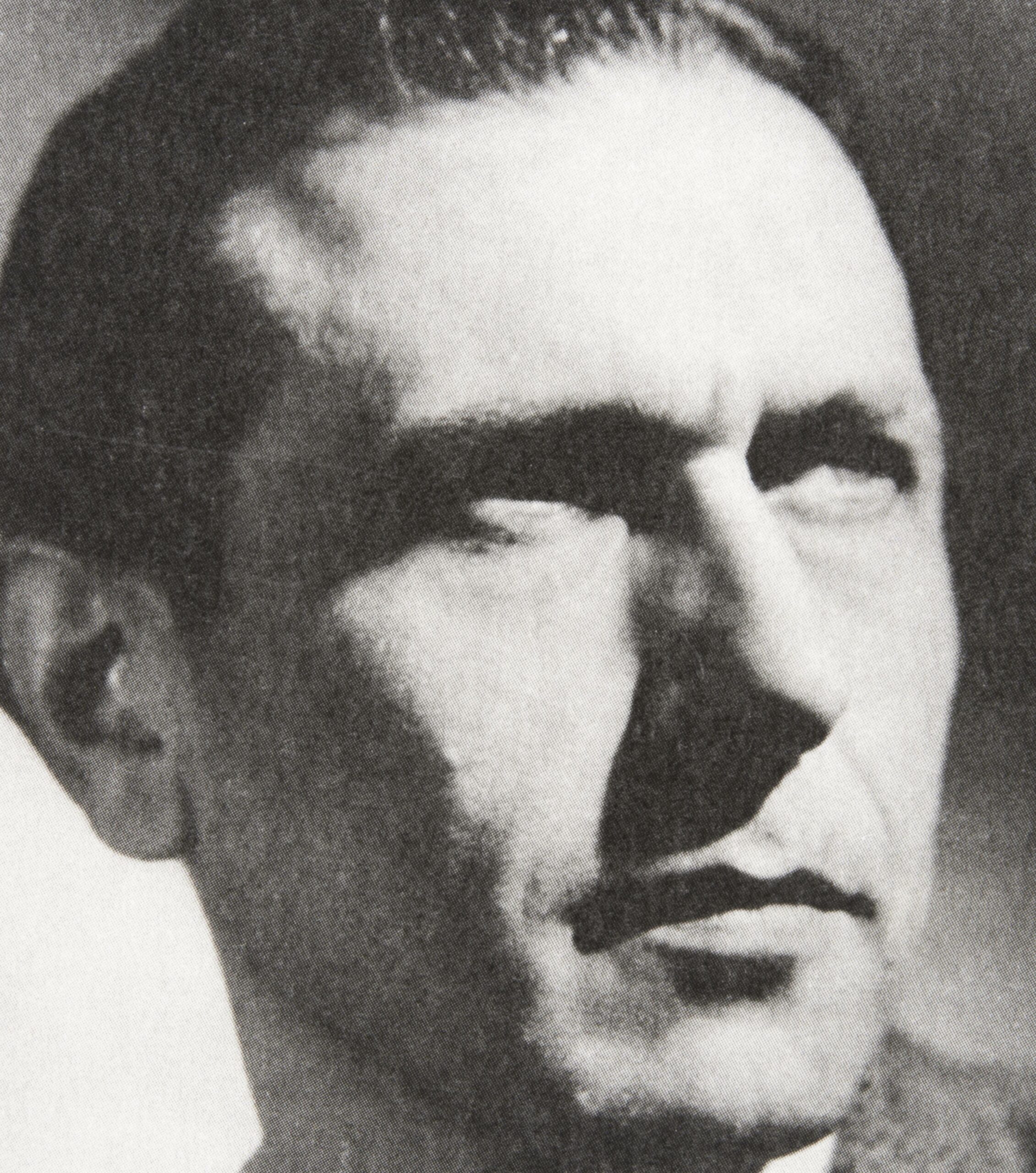

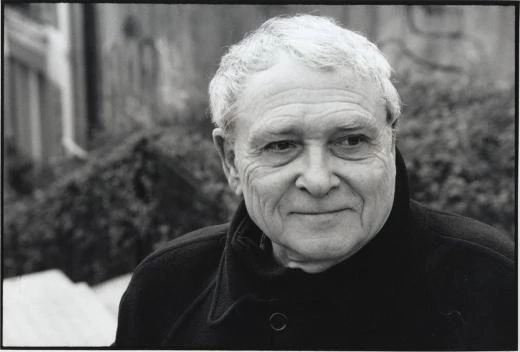

J.L.P.- Maurice Couquiaud vous venez de faire paraître une anthologie de vos poèmes qui couvre la période 1972–2012. 1972 est l’année de la publication de votre premier recueil. Votre entrée sur la scène poétique est bien sûr antérieure. Pourriez-vous nous en parler ?

M.C.- Il m’est difficile d’évoquer une véritable entrée sur la scène poétique antérieure à 1972. Je me souviens seulement de quelques dates marquantes pour mon cheminement. En classe de première (1947), Mr Schmidt, mon excellent professeur de français me proposa de présenter un exposé devant mes camarades sur un poète de mon choix. Ce fut Vigny ! Cette plongée consciencieuse dans une œuvre superbe m’a profondément marqué et se trouve sans doute à l’origine de mes premiers poèmes ainsi que de mon intérêt pour approfondir mes connaissances en ce domaine. Adulte, malgré une vie professionnelle très absorbante, j’écrivais un peu, je lisais beaucoup, fréquentais en solitaire quelques associations poétiques jusqu’au jour où Jean-Pierre Rosnay, dans son émission sur France-Inter, fit dire par un comédien l’un de mes poèmes en octobre 1969 et un autre en décembre 1970. Bon encouragement pour préparer mon premier recueil.

J.L.P.- Bon encouragement en effet ! Le recueil s’intitule Que l’urgence demeure et vous avez eu la bonne idée de l’introduire dans l’anthologie par un avant-propos qui le situe dans votre itinéraire. Vous avez aussi présenté en regard quelques extraits de commentaires que vous avez reçus à son sujet. Ils sont signés Pierre Seghers, Jean Mauriac, Jean Malrieu. Ce dernier vous écrit : « Vous avez réussi une difficile poésie pleine de pitié et d’expérience ». Il faut dire qu’il y est question d’enfants malades…

M.C.- D’abord un grand bonheur ! Après plusieurs déceptions, mon épouse depuis 1960 avait donné le jour à deux petites filles (1966 et 1967). Ayant subi en 1971 une fracture du bras au niveau du coude lors d’une mauvaise chute, la cadette fut hospitalisée pendant quelques jours à l’Hôpital des enfants malades. Moments douloureux, aggravés lors de nos visites quotidiennes par le terrible spectacle des souffrances enfantines : gamins accidentés, brûlés, mutilés, momies aux regards brillants par les petites échappées de leurs pansements, corps écartelés par des instruments bizarres, frimousses souriantes derrière les vitres d’une chambre stérile, cour des miracles attendus dans la salle d’attente des urgences, cour des miracles espérés dans celle de la radiothérapie. Bref ! Ces émotions ont fait naître une série de poèmes, composant le cœur de ce recueil parmi des textes antérieurs, inspirés par mes expériences personnelles, heureuses ou difficiles, au sein d’un monde en mutation à travers l’évolution rapide des connaissances et des techniques.

J.L.P.- À l’émotion, si chère à Pierre Reverdy, vous avez ajouté ensuite l’étonnement. 1976, l’année de la parution de votre deuxième recueil, L’ascenseur d’images semble indiquer une direction vers laquelle vous n’allez cesser depuis d’avancer.

M.C.- Le style poétique de l’époque se divisait en plusieurs tendances. Certaines me décevaient largement. Les plus classiques se noyaient dans les clichés d’autrefois, et ne proposaient que du mauvais Lamartine, du mauvais Victor Hugo. Se voulant d’avant-garde, bien des poètes rejetaient l’émotion et les images pour nous livrer des textes parfaitement glacés. Je refermais bien des recueils sans avoir ressenti le moindre plaisir issu d’un partage avec les sentiments et le talent de l’auteur. Je réfléchissais donc sur les meilleurs moyens d’éviter les pièges de l’indifférence. Pourquoi, à travers les siècles, des événements divers et des styles différents, certains parvenaient-ils encore à me remuer profondément ? Je réalisais peu à peu que les explications intellectuelles ou psychologiques les plus sincères ne conduisaient pas au trouble étrange de la véritable poésie. Quelques exemples ! Villon n’argumentait pas contre la peine de mort, il jetait sur notre regard et dans notre cœur la pourriture des pendus. Les poètes de la Pléiade nous font encore frissonner en glissant subtilement dans notre inquiétude le passage du temps sur les corps et les amours. Nul besoin d’argumentaire ! Rimbaud ne lance pas une cabale contre la guerre. Son dormeur du val nous promène dans le calme merveilleux de la nature et brise soudain le charme de la paix avec une remarque inattendue et terrible : Tranquille. Il a deux trous rouges au coté droit. Voilà le secret ! Le lecteur d’aujourd’hui vibre profondément et sans détour au rythme de son frère humain mort depuis longtemps. Il a subit la transfusion directe d’un étonnement originel dans sa pureté soudaine. Le solfège du langage poétique passe dans l’inconscient de l’auteur comme il passait dans l’inconscient de Mozart pour composer. Le titre et le contenu de mon deuxième recueil L’ascenseur d’images correspondent bien à mes essais pour résister aux tentations faciles, être fidèle à ces réflexions. Je rédigeais donc un petit Manifeste du poète étonné, modestement polycopié et diffusé auprès de quelques revues et poètes connus. Les réactions furent sympathiques, mais je réalisais que ce n’était qu’un pauvre cri du cœur. A l’inverse du poème, il avait besoin d’être étudié, argumenté, prolongé de diverses façons pour atteindre l’efficacité de la beauté dans l’émerveillement ou le dégoût.

J.L.P.- Parmi les réactions positives à votre manifeste, celles de Jean Rousselot et de Robert Sabatier. Vos efforts pour résister aux tentations faciles, vous allez les poursuivre. De même que vous allez approfondir votre réflexion en vous nourrissant de la lecture des philosophes et des scientifiques. Vous lisez Bachelard, Jankélévitch. En 1980 paraît Un profil de buée, un recueil inspiré par l’œuvre de Teilhard de Chardin. Et puis, cinq ans plus tard, au moment de la sortie de Un plaisir d’étincelle pour lequel vous recevez le prix Roberge de l’Académie Française, vous êtes partie prenante de l’aventure de la revue Phréatique.

M.C.- Je pense que ma démarche poétique un peu particulière a puisé son élan dans un trait de mon caractère, une immense curiosité naturelle qui m’avait fait choisir pour la deuxième partie du baccalauréat la récente section sciences expérimentales. C’est dans un lycée catholique que j’ai découvert l’évolution, les notions scientifiques et philosophiques de relativité. Plus tard, au fil des années, je découvrais l’élan vital de Bergson s’appuyant sur la durée, s’opposant ainsi à Bachelard défendant la verticalité de l’instant avec celle de la flamme. Ma poésie baignait avec bonheur dans la saisie rapide des entrevisions créatives chères à Jankélévitch. Mes idées sur l’étonnement se confortaient parallèlement dans mes nombreuses lectures scientifiques en livres et revues. A travers Le phénomène humain, l’anthropologue Teilhard de Chardin m’avait poussé à suivre la lente apparition de la conscience à travers les milliards d’années, depuis le big-bang et les particules de la soupe originelle, jusqu’à la complexité de l’homo (soit–disant) sapiens en passant par les divers stades primitifs de la vie, des plantes, des animaux et même des australopithèques. D’où le titre de mon recueil de 1980, Un profil de buée, retraçant la naissance de l’univers et le parcours de l’homme toujours en gestation. J’avais eu le bonheur de rencontrer Gérard Murail éditeur, poète, peintre et directeur de la revue phréatique ayant pris la défense de mon manifeste, partageant l’essentiel de mes espoirs et de mes idées. D’abord membre du comité de lecture, ayant changé d’occupations professionnelles, en 1983 je fus en mesure d’accepter le rôle de rédacteur en chef pour contribuer à développer une démarche poétique ouverte à toutes les disciplines, dans le Groupe de Recherches polypoétiques. En quelque sorte, j’inaugurais ce qui devint pour moi une nouvelle vie, me permettant de découvrir que bien des chercheurs scientifiques ne sont pas insensibles à la poésie. Certains n’hésitent pas à cultiver avec nous les champs et les chants de l’imaginaire. Un plaisir d’étincelle, le titre de mon recueil paru en 1985 révèle assez bien cette tendance à élargir les préoccupations de la difficile condition humaine et de l’ego jusqu’aux mystères du monde. On trouve dans ce livre l’un de mes poèmes intitulé Météorite, repris plus tard par l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet dans son essai Le feu du ciel. Je dois mon prix de l’Académie française à l’ex-président du Sénégal, le poète Léopold Sédar Senghor auquel j’ai dédié mon anthologie avec reconnaissance.

J.L.P.- Aux côtés de Léopold Sédar Senghor, vous accompagnent dans ce livre des poètes comme Georges-Emmanuel Clancier, Jean-Claude Renard ou encore Pierre Oster balisant ainsi un champ d’affinités poétiques.

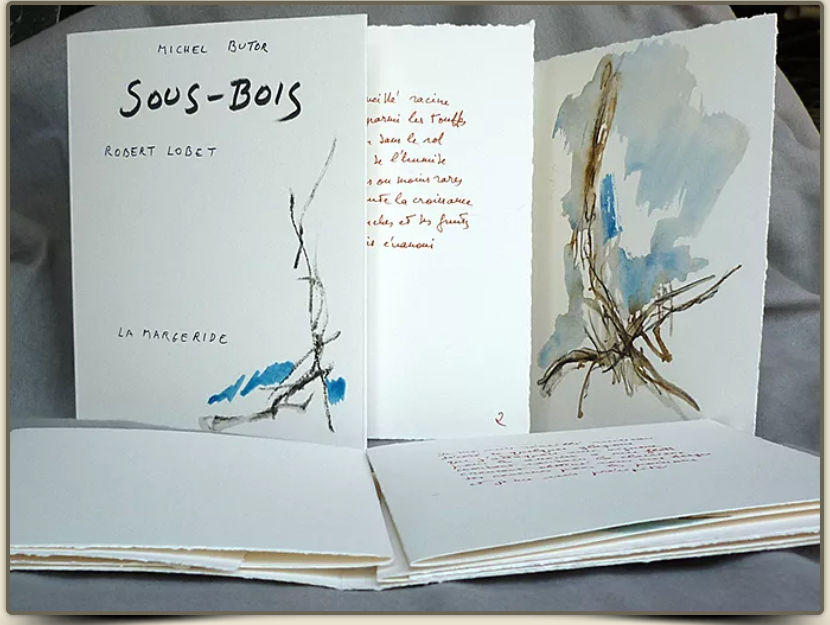

M.C.- On m’a souvent demandé pourquoi je m’étais intéressé à l’étonnement plutôt qu’à l’émerveillement, paraissant plus proche de ma démarche personnelle. J’ai pris l’habitude de répondre que, à l’image d’une montagne, la véritable poésie possède deux versants, l’un au soleil, l’autre à l’ombre. L’équipe de la revue s’est rassemblée autour d’un minimum de goûts communs. Je pense que nous avons su éviter l’enfermement sur la pente unique d’un esprit de chapelle. Toutefois, vous avez raison d’évoquer un champ d’affinités poétiques. Lorsque j’ai rencontre G.E. Clancier pour la première fois, j’avais déjà une grande admiration pour le romancier du pain noir, pour son humanisme. Rapidement, j’ai appris à aimer le poète faisant de nous Les passagers du Temps. Je le rencontrais souvent dans diverses réunions poétiques et nous pouvions bavarder en regagnant nos domiciles proches. Avec quelle gentillesse il me donnait des conseils ! Ainsi me suggéra-t-il un jour de reproduire l’expérience qu’il avait réussie bien des années auparavant, celle de réunir des poèmes manuscrits dans un manuaire de bons poètes contemporains. Copier au moins à deux reprises cette expérience me permit d’effectuer une profonde étude de caractère sur les personnalités marquantes de notre village poétique. De belles plumes me répondirent orgueilleusement qu’elles ne répondaient qu’aux propositions de numéros consacrés à leur personne. En revanche, autour de notre cher Clancier prirent place nombre de talents qui devaient figurer dans nos affinités, de Max Alhau à Claude Vigée en passant par Jean Rousselot. Je ne peux tous les citer !… Mes rencontres avec J.C Renard furent moins nombreuses. Peu à peu j’ai compris comme lui que notre sympathie reposait sur des démarches à peu près semblables. J’en ai totalement pris conscience en lisant son livre de 1995 Notes sur la poésie, la foi et la science ! Comme les précédents, mon ami Pierre Oster possède un pouvoir d’écoute merveilleux. Parfois je le rencontre encore, attablé avec un jeune poète qui lui semble digne d’intérêt ! Il agit dans ce cas comme il le fit il y a une trentaine d’années, lorsqu’il m’invitait dans son bureau du Seuil où je venais lui demander l’adresse de quelques poètes inconnus méritant d’apparaître dans phréatique. Je pouvais faire confiance à sa rigueur et à sa sensibilité. Dans l’entretien que Pierre a publié dans Une machine à indiquer l’univers, il me suggérait : « Devenons les dociles arpenteurs de l’universel ». Entreprise bien difficile !

J.L.P.- Cet universel, vous avez continué à l’arpenter avec Le dernier rire pour les étoiles, Chants de gravité, La descendance de l’imparfait jusqu’à A la recherche des pas perdus qui est le dernier recueil dont votre Anthologie poétique propose quelques extraits. Ce sont au total onze parutions qui sont ainsi réunies pour nous permettre ce parcours singulier. Il n’élude pas les tragédies mais porte aussi en lui la part de bonheur que contient l’existence, tout comme ses potentialités de rêve et d’espérance que votre dialogue ininterrompu avec les scientifiques vous a permis d’entrevoir.

M.C.- Au fond, d’une simple phrase, Pierre Oster définissait assez bien l’ensemble de ma démarche. A cette différence que, contrairement aux scientifiques que je fréquentais, les calculs et les mesures ne m’intéressaient pas directement. Depuis toujours, la poésie comme le monde vit en quelque sorte de paradoxes. Les suivre pour être poète m’a semblé naturel ! Indéfinissables, les sentiments humains survivent dans les contradictions et la complexité. Selon la méthode expérimentale utilisée, la lumière révèle (comme l’homme) sa double nature. Elle se manifeste comme une onde ou une particule. Le temps fait de même en adoptant la relativité. Grâce à la physique quantique le principe d’incertitude pénètre les techniques, la philosophie et les croyances. Non seulement les différentes formes de l’infini nous échappent, mais nous devons envisager l’existence de plusieurs dimensions inconnues. Le grand physicien Bernard d’Espagnat, bon philosophe par ailleurs, nous propose la théorie du Réel voilé. Ce que nous appelons la réalité n’est que l’univers accessible à nos sens ou nos instruments. Arpenter tous les domaines de la réflexion multiplie donc à mes yeux les ressources de l’étonnement poétique qui transite sans cesse du quotidien jusqu’aux rives du mystère. Sous toutes ses formes, l’amour est un merveilleux moyen de transport. L’enfant Couquiaud qui fut mitraillé et bombardé pendant la guerre partage dans son cœur sans frontières le sort de tous les enfants aujourd’hui mitraillés au loin. Je suis heureux d’avoir participé avec les fondateurs, le philosophe Edgard Morin et le physicien Basarab Nicolescu au premier colloque du Centre international de recherches et d’études transdisciplinaires. Aux côtés d’excellents poètes comme Roberto Juarroz, j’ai pu participer modestement à l’élaboration d’une Charte de la transdisciplinarité. Une invitation à développer pour le mieux les rapports subtils Sciences — Conscience. Ces moments m’ont inspiré un texte, Le magnificat endormi qui apporte le point final de mon anthologie/ :

« Le poème est un oranger qui s’ignore. Il passe par le blanc pour choisir en lui-même le goût des couleurs fondamentales mais invisibles de la réalité… cueillir le charme secret qui adoucit ou traduit les brûlures du soleil et les intempéries.

Le mal nous attend au coin des phrases. Heureusement le poème est le bien des mots. »

J.L.P.- Une belle conclusion pour ce livre riche et dense. Merci Maurice Couquiaud.