Recours au poème – Numéro 235 — Janvier/Février 2026

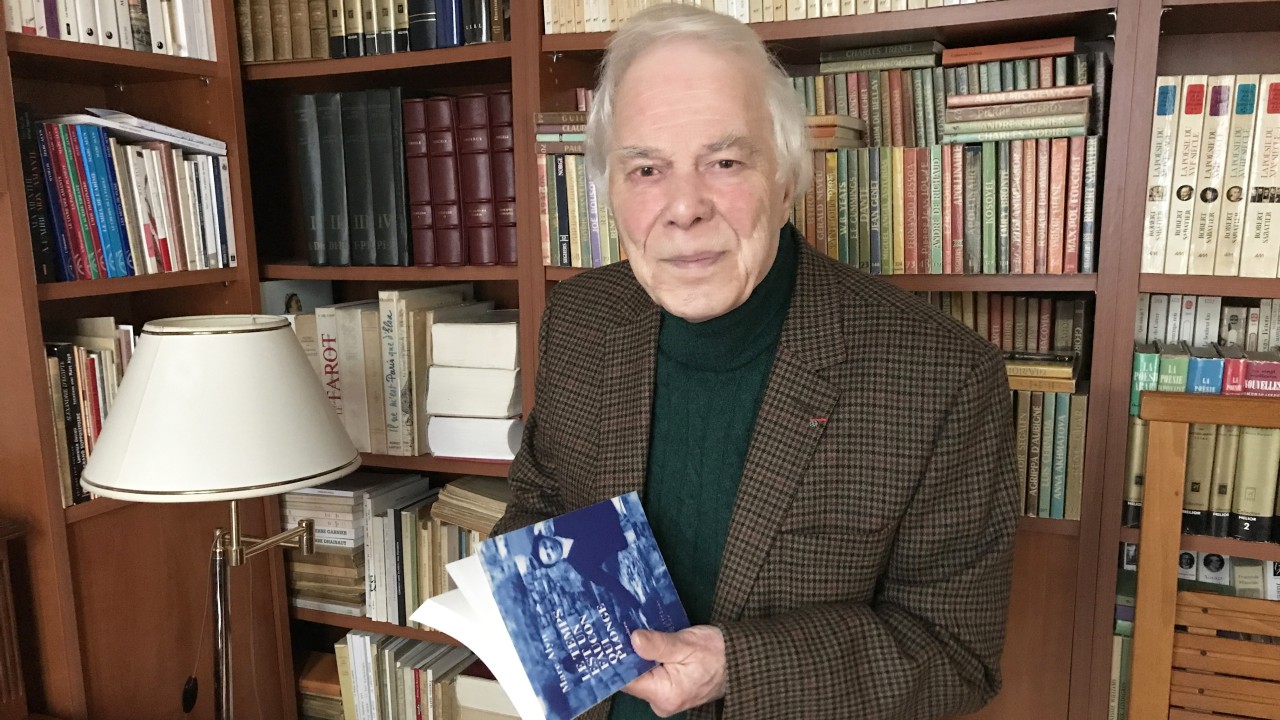

Dossier Dans la Nuits majeures du poème — Hommage à Marc Alyn

Poèmes en une

-

Marc Alyn

T’ang l’obscur, Mémorial de l’encre, extraits

-

Fabienne Roitel

À contre-courant

-

Marie-Josée Christien

Les sens en tous sens

-

Salah Al Hamdani

Nouvel An avant l’heure

-

Roselyne Sibille

Ce qui perdure

-

Raphaël Rouxeville

Nuit du rapace

-

Hanen Marouani

Ton jasmin nous appartient et autres poèmes

-

Guillaume Dreidemie

Je commence

-

Neo Brightwell

Triptyque du pays silencieux

Focus

L’Enfant de poésie : entretien avec Marc Alyn

2026–01-07T12:19:05+01:00Par Bérénice Bonhomme|Catégories: Focus , Marc Alyn|

Essais & Chroniques

Regard sur la poésie Native American, Diane Burns : une poésie pulsée

2026–01-07T07:29:42+01:00Par Béatrice Machet|Numéros: 235|

La poète Diane Burns est […]

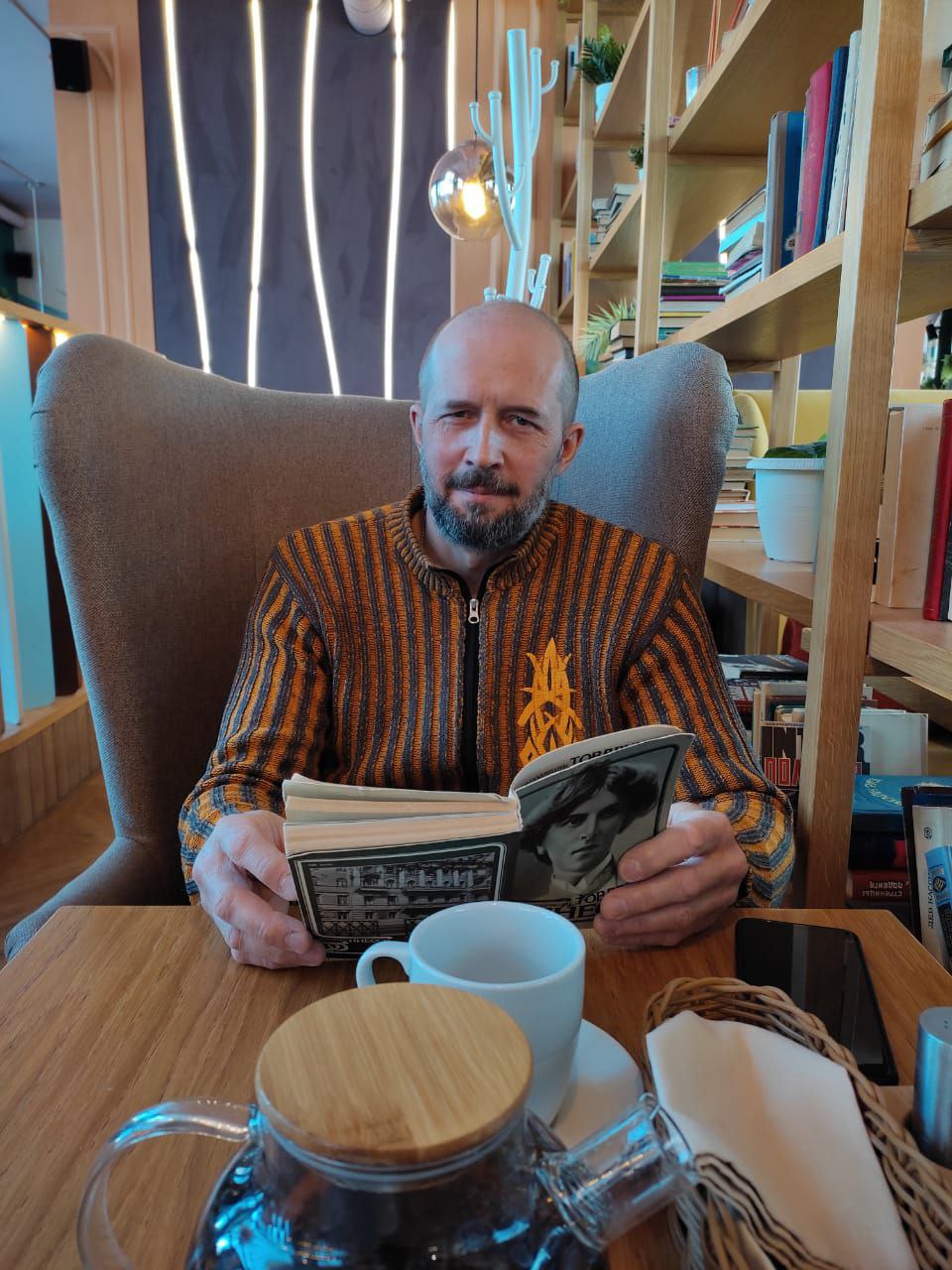

Sergeï Din, la part invisible du jour

2026–01-06T16:41:35+01:00Par La rédaction|Numéros: 235|

Sergeï Din représente une voix […]

Autour des éditions Épousées par l’écorce : d’Étienne Vaunac, Guillaume Artous-Bouvet

2026–01-06T18:06:18+01:00Par Jean-Christophe Belleveaux|Numéros: 235|

Les éditions Épousées par l’écorce […]

Kenny Lefevre, VALIDATION FORMELLE DE LA STRUCTURE K12

2026–01-06T16:41:10+01:00Par Kenny Lefevre|Numéros: 235|

Palindrome total en alexandrins français […]

Patricia L. Hamilton – Sélection de poèmes

2026–01-07T07:27:24+01:00Par Alice-Catherine Carls|Numéros: 235|

Poèmes présentés et traduits de […]

Les Habitants du Silence : Omed Quarani, poète kurde

2026–01-06T17:43:27+01:00Par La rédaction|Numéros: 235|

Omed Qarani (né en 1992 […]

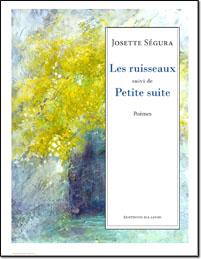

Chronique du veilleur (62) : Josette Ségura

2026–01-06T16:38:49+01:00Par Gérard Bocholier|Numéros: 235|

Dans son dernier livre, Les […]

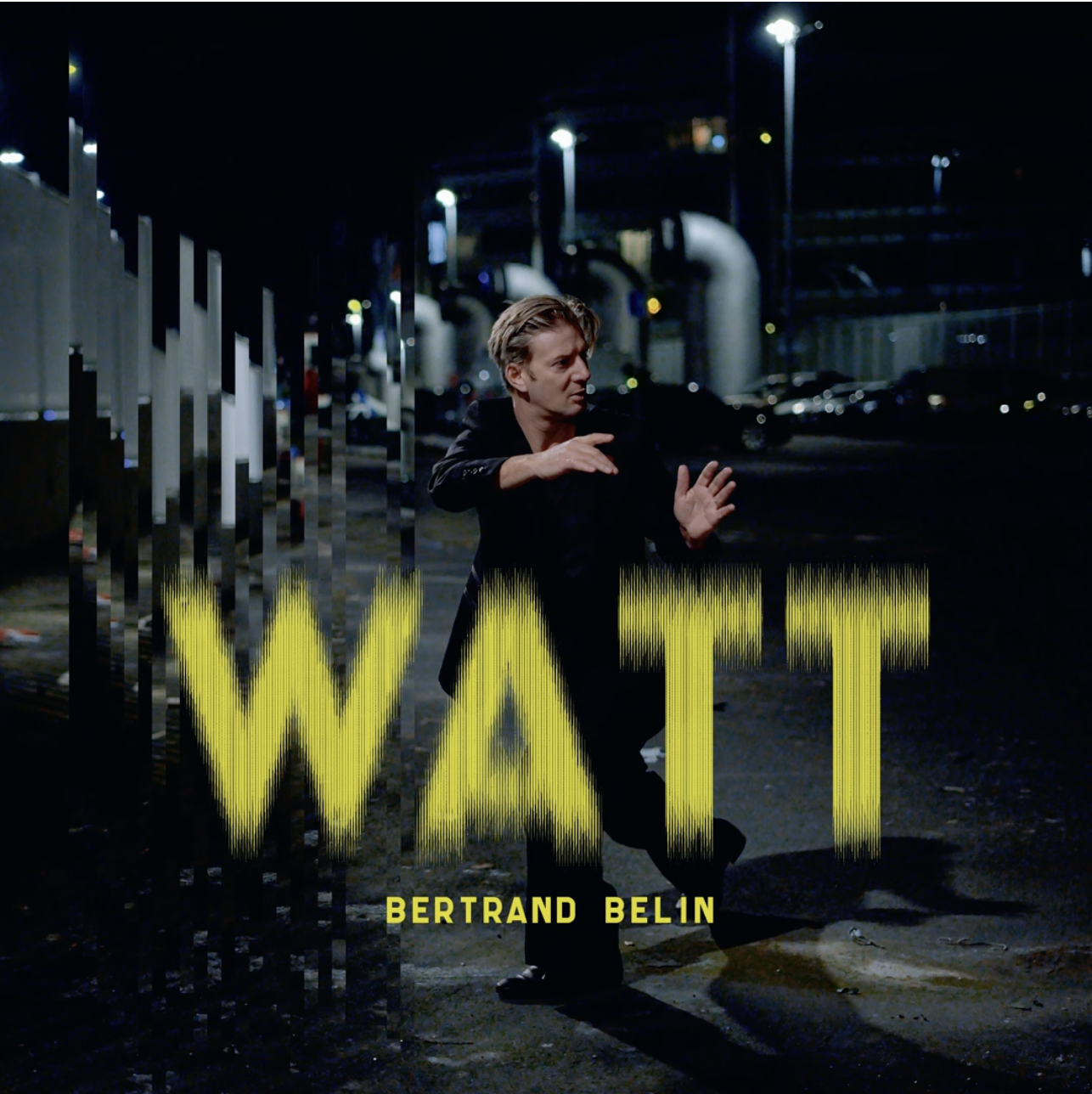

Chronique musicale (17) : WATT de Bertrand Belin

2026–01-06T16:38:36+01:00Par Rémy Soual|Numéros: 235|

SO WHAT ? WATT ! […]

L’œuvre poétique de Marc Alyn : un itinéraire alchimique

2026–01-06T16:37:30+01:00Par Béatrice Bonhomme|Numéros: 235|

Les trois volumes des œuvres […]

Critiques

Christophe Pineau-Thierry, nous l’éternité

2026–01-24T09:48:44+01:00Par Philippe Leuckx|Numéros: 235| Catégories: Christophe Pineau-Thierry , Critiques|

Frédéric Dieu, Ma vie jusqu’à la tienne

2026–01-24T09:36:06+01:00Par Jean-Marc Sourdillon|Numéros: 235| Catégories: Critiques , Frédéric Dieu|

Frédérique de Carvalho, désarmée désarmante

2026–01-06T16:42:30+01:00Par Mathias Lair|Numéros: 235| Catégories: Critiques , Frédérique de Carvalho|

Gérard Pfister, Un déjeuner en montagne suivi de Le pur plaisir d’exister

2026–01-07T07:00:04+01:00Par Marie-France de Palacio|Numéros: 235| Catégories: Critiques , Gérard Pfister|

Carles Diaz, Sus la talvera / En marge

2026–01-09T05:51:42+01:00Par Franck Ferraty|Numéros: 235| Catégories: Carles Diaz , Critiques|

Parme Ceriset, Amazone d’Outre-monde, Entre la mort et l’extase

2026–01-07T14:55:18+01:00Par Stéphane Juranics|Numéros: 235| Catégories: Critiques , Parme Ceriset|

Anne-Lise Blanchard, Tableau du peu

2026–01-06T16:39:16+01:00Par Pierre Tanguy|Numéros: 235| Catégories: Anne-Lise Blanchard , Critiques|

Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski

2026–01-09T05:48:53+01:00Par Pierrick de Chermont|Numéros: 235| Catégories: Cécile A. Holdban , Critiques|

Pierre Maubé, Cette rive

2026–01-07T15:19:29+01:00Par France Burghelle Rey|Numéros: 235| Catégories: Critiques , Pierre Maubé|

Alain Marc, SOLITUDE — le Grand cycle de la vie ou l’odyssée humaine # 1, Jacqueline Saint-Jean, Nous les inachevés

2026–01-06T16:42:56+01:00Par Jean-Paul Gavard-Perret|Numéros: 235| Catégories: Alain Marc , Critiques , Jacqueline Saint-Jean|

Revue des revues

L’Intranquille n°28

2026–01-06T16:38:12+01:00Par Carole Mesrobian|Numéros: 235| Catégories: Revue des revues|

Place de la Sorbonne n°14

2026–01-06T16:38:05+01:00Par Carole Mesrobian|Numéros: 235| Catégories: Revue des revues|

Point de chute, cabane semestrielle pour poèmes en chantier — n°10, printemps 2025

2026–01-06T16:37:59+01:00Par Carole Mesrobian|Numéros: 235| Catégories: Revue des revues|

Rencontre avec…

Actualités

Là où les étoiles font rive — Vénus Khoury-Ghata (1937–2026)

2026–01-29T16:57:20+01:00Par La rédaction|Catégories: Actualités , Vénus Khoury-Ghata|

Agenda

février 2026

Aucun événement

Nous avons reçu…

Voir l’album des Livres Reçus sur notre page dédiée => Nous avons reçu

L’ire Du Dire

RaP sur YouTube

li(V)re de Marilyne Bertoncini

Poetry sound map

Pour plus d’informations ⇒ contacts

Newsletter

[wysija_form id=“1”]