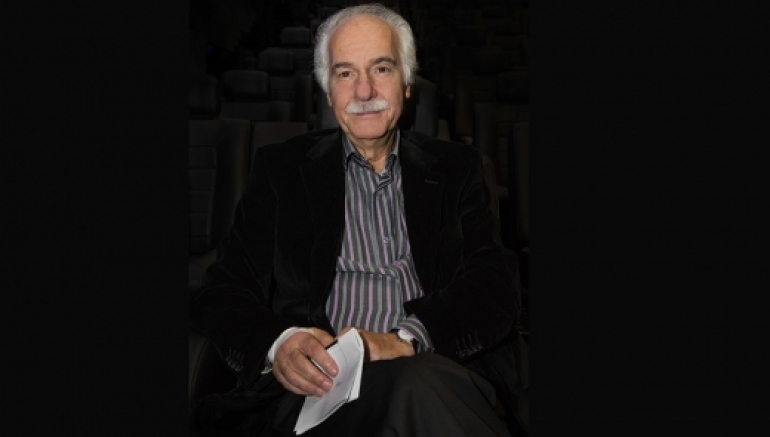

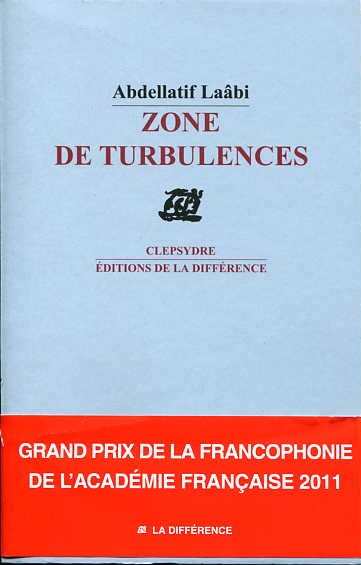

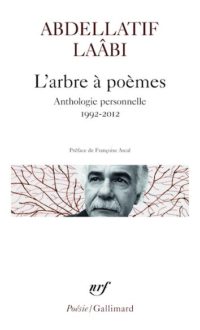

La collection Poésie/Gallimard vient de publier « l’anthologie personnelle, 1992–2012 » d’Abdellatif Laâbi, précédée d’une courte préface de Françoise Ascal. On regrette que le volume ne propose pas de véritable dossier, contrairement aux habitudes de la collection, tout juste une notice biographique d’une page et demie et une bibliographie de deux pages.

Il faut d’ailleurs s’y référer pour connaître la date de parution des recueils choisis par le poète pour cette anthologie, qui n’est pas donnée au fur et à mesure. Ces réserves n’enlèvent rien à l’intérêt du livre qui permet de suivre l’évolution et les constantes d’une création poétique de vingt années. C’est le vers libre qui est le plus utilisé, en dehors de quelques poèmes de L’Étreinte du monde, qui sont plutôt de brefs contes, et parfois, on glisse d’une forme à l’autre, comme dans le bouleversant « Gens de Madrid, pardon ! » (Écris la vie, 2005) quand l’indignation face à « Messieurs les assassins » amplifie la phrase, qui déborde alors de la ligne. C’est que, malheureusement, entre les poèmes de 1992 et ceux de 2012, la condition humaine n’a pas évolué.

Face à un monde où les barbares sont « nos semblables », où, « au commencement était le cri / et déjà la discorde », surgit toujours la même interrogation sur la place que l’on peut et doit avoir dans le monde. On ne peut qu’osciller entre le doute et l’espoir, comme le dit Le soleil se meurt, qui date de 1992, entre l’obstination :

Abdellatif Laâbi, L’Arbre à poèmes, Gallimard,

poésie, 2016, 272 pages, 8,50 €.

J’écris par compassion

en tendant ma sébile

et peu importe si je n’y récolté que des crachats (L’étreinte du monde, 1993)

et la tentation du repli :

Il est temps de quitter

la maison des illusions

pour le large d’un océan de feu

où les métaux humains

pourraient enfin fondre

Dans un monde où l’Apocalypse se déroulera

en un coin perdu

dans la boue d’une tente de réfugiés

là où un enfant couvert de vermine

exhale son dernier souffle(Fragments d’une genèse oubliée, 1998)

on ne sait plus « ce que penser veut dire ce qu’écrire veut dire ».

Pourtant, il est des gestes fraternels, serrer les mains des amis, « partager le peu du rare » car « noblesse des humbles oblige ».Pourtant, l’amour est là pour consoler et rendre à la vie sa lumière, mieux même, pour interdire de baisser les bras :

Tu es là

Tout n’est pas perduDevant toi

j’ai honte de mon désespoir

Et de toute façon, l’humour, cette forme de résistance, est un antidote à la tristesse : « Comment dirait-on / fée du logis / au masculin ? »et quel dommage que l’homme ne puisse être enceint que dans ses rêves(« Exercice pour un psychanalyste ») !

L’humilité est constante chez « cet artisan fils de l’artisan ». Artisan des mots, artisan du cuir, c’est tout un, et c’est le métier d’homme. Il signifie qu’il faut accepter d’être dans l’entre-deux, entre la langue maternelle et celle dans laquelle on écrit le plus souvent, entre le pays que l’on a quitté et celui où l’on habite, entre l’Orient et l’Occident, entre la racine et la frondaison, entre la cime et l’abîme (L’Automne promet, 2003). C’est dans cet entre-deux l’humanité se cherche / et tente l’impossible.

N’est-ce pas précisément le rôle du poète que d’élargir le domaine des possibles,

de taquiner les cordes du mystère

de laisser entendre tels frôlements

tels balbutiements

telle tombée de rosée

au cœur de la désolation

L’automne de la vie a des fruits inattendus : l’imprudence, la déraison, la libre parole. Le poète blasphémateur fulmine et chante « les superbes raisons de vivre », et sa seule guerre est la « guerre d’amour ».

« Vaincu, je ne me rends pas », comme le dit L’Étreinte du monde, telle pourrait être en définitive la devise du poète. Et la leçon qu’il nous donne à méditer, en dépit de toutes les épreuves et toutes les souffrances qu’il a subies, est en définitive une leçon d’espoir :

Il n’y a pas de nuit

qu’on ne puisse affronter

Il n’y a pas de ténèbres

sans ligne d’horizon

- Jeanine Baude : Soudain - 6 juillet 2023

- Charles Baudelaire, Fusées, Mon cœur mis à nu et autres fragments posthumes - 1 juillet 2022

- Nos aînés (1) : Roger Caillois - 4 juillet 2021

- Jean-Charles Vegliante, Où nul ne veut se tenir - 1 mars 2018

- Henry JAMES : Carnets - 16 octobre 2016

- Jean-Charles Baudelaire, Fusées, Mon cœur mis à nu et autres fragments posthumes - 20 septembre 2016

- Abdellatif Laâbi, L’arbre à poèmes. Anthologie personnelle, 1992–2012 - 3 avril 2016

- Ingeborg BACHMANN : Toute personne qui tombe a des ailes - 21 février 2016

- Jacques Darras : La Transfiguration d’Anvers - 7 janvier 2016

- Fil de Lecture de Joëlle Gardes : Esther Tellermann, Emeric de Monteynard, François Perche, Jean-Charles Vegliante - 5 janvier 2016

- Philippe Leuckx : L’imparfait nous mène - 22 décembre 2015

- Jeanine Baude : Soudain - 11 novembre 2015

- Roger Gilbert-Lecomte : La Vie l’Amour la Mort le Vide et le Vent et autres textes. - 10 octobre 2015

- Nos aînés. La modernité de Racine, par Joëlle Gardes - 6 septembre 2015

- Nos aînés (5) - 4 novembre 2014

- Nos aînés (4) - 19 mai 2014

- Nos aînés (3) - 31 décembre 2013

- Nos aînés (2) - 22 septembre 2013