(Voir “Recours au Poème” 187, septembre 2018)

Les poètes n’ont pas toujours voulu ignorer la masse des gens ordinaires qui, autour d’eux, quand ce n’était dans leur propre famille, devaient trimer durement pour assurer leur subsistance. Rarement soumis eux-mêmes aux travaux les plus lourds, prêts à tout pour y échapper, ils font leur propre métier en prêtant une voix à ceux qui n’en avaient guère, ou pas du tout (Villon serait, du côté français, un bon exemple). Vies de clercs, d’étudiants, de jongleurs… La longue prédominance du lyrisme a fait que les auteurs italiens ont longtemps paru se tenir à distance de ces motifs, sauf pour ce qui concerne des formes assez convenues de poésie didactique, géorgique ou autre.

Sous l’effacement apparent de la métalepse, la “monstration” de ces inavouables ou irregardables peut n’en acquérir que davantage de force, pour qui sait lire : ainsi, du paysan pauvre qui va piocher sur les pentes des alpes apouanes (Dante), fouissant pour récupérer ce marbre qui leur donne une blancheur étonnante… ou les silhouettes entrevues de Pavese, intellectuel citadin comme sidéré par le spectacle du travail manuel et sa rudesse. Ce qu’il reste de textes populaires (en général chantés) n’est guère plus explicite, mis à part les chants de travail proprement dits, censés mettre de l’entrain sur les chantiers ou dans les champs – il y a là, par exemple, encore quelques traces de ramasseurs de tomates italiens dans le Sud, comme celle-ci : « Monsieur le chef, fais-moi une faveur : / laisse-moi les ramasser, tes tomates ! » etc. (Signure cape, éditions musicales Bella Ciao). Des intellectuels, enfin, ont accompagné le projet culturel d’Adriano Olivetti et de ses revues dans les années 50 et60 du siècle dernier (Sinisgalli, Fortini, Bigiaretti…). Il s’agira donc, sans complaisance, d’aller chercher un peu entre les lignes, ce qui passe et dure jusqu’à nous quand même, en laissant beaucoup deviner du quotidien laborieux d’une majorité pauvre, qui ne parlait pas en général – et lisait encore moins – l’italien, au moins jusqu’au retour des soldats survivants de la première Guerre Mondiale.

Les travaux et les jours

(et en effet ils sont des hommes… – La Bruyère)

(Dante aussi)

Vois Tirésias, qui changea d’apparence

quand, de mâle qu’il était il devint femme,

en se métamorphosant dans tous ses membres ;

et il fallut d’abord frapper derechef

les deux serpents enlacés, de sa verge,

pour recouvrer le masculin plumage.

Aruns le suit, qui s’adosse à son ventre :

dans les monts de Luni, où le Carrarais

habitant de la plaine monte piocher,

il eut parmi les marbres blancs pour demeure

une grotte ; d’où il pouvait sans obstacle

observer les étoiles et la mer.

Et celle qui recouvre ses mamelles

qu’on ne voit pas, de ses tresses dénouées,

et porte par là tous les poils de sa peau,

fut Manto, qui parcourut beaucoup de terres

et puis s’installa en celle où je naquis.

(La Comédie, Enfer XX, 40–56)

(Au sortir de l’hiver…)

Qu’il porte l’idée, et son labeur ensuite,

vers les prés qui durant le dernier hiver,

ouverts, à l’abandon, furent négligés,

aux troupeaux, aux rôdeurs nourriture et proie.

Qu’il les entoure de fossés, qu’il les ceigne

de piquets et haies, et, s’il le croit propice,

puisse en pierre élever murets et barrages,

tels que le fruste berger, ses goulues bêtes,

mordant et piétinant, ne coupent, n’extraient

la vigueur nouvelle qu’insufflent dans l’herbe

en suave sève et la terre et le ciel.

Puis, de ci, de là, où l’on verrait que manque

la nourrissante humeur, il n’ait de dégoût

avec ses propres mains par le fumier sale

à l’engraisser si bien qu’elle prenne force.

L. Alamanni, Della coltivazione, 1546

(Dédicace au duc de Ferrare)

Brisé le pont de Trajan, l’Isthme enterré,

D’Éphèse le temple, à Rhodes le Soleil

Détruits, Memphis voit la fin de ses merveilles,

Et le temps annule toute autre beauté.

Thèbes aux portes, Ilion aux murs a guerre,

Pleure Athènes son Lycée et les écoles,

Du Cirque à Rome les ruines se désolent,

Et du palais de Cyrus, couvrent la terre.

Ces œuvres ayant péri par fer et vers

Je consacre, Garzon, au grand fils d’Alcide

Ce vestige et cette ombre d’antiquité :

Où en un seul lieu je peins et veux montrer

Arts, études, lettres, armes et valeur,

Au désir desquels l’éternité sourie.

T. Garzoni, La Piazza universale di tutte le professioni del mondo,

Venise, 1588 (voir : http://circe.univ-paris3.fr/Garzoni_r.pdf , p. 12)

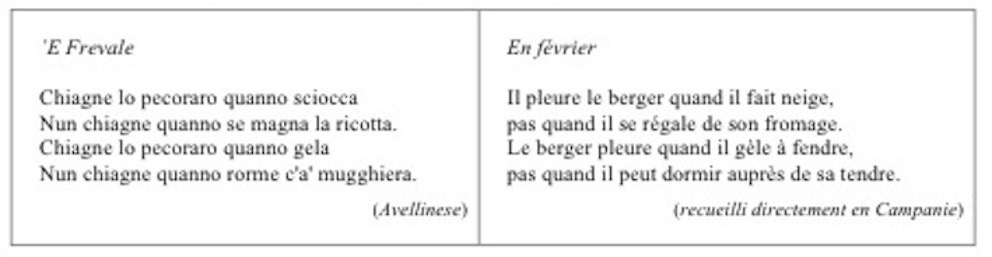

Chansons du peuple

Variante :

Le berger pleure bien sûr quand il neige,

Ne pleure pas quand il mange sa jonchée.

Le berger pleure c’est sûr quand il gèle,

Ne pleure pas quand il dort avec sa belle.

Biancamaria Frabotta

Soir d’octobre

Tu vois le long de la route sur la haie

en grappes rire les vermeilles baies ;

depuis les labours reviennent vers leurs granges

les vaches lentes.

Sur la route s’en vient un pauvre qui, las

fait crisser les feuilles à chaque pas ;

dans les champs une jeune entonne un refrain :

Fleur d’aubépin !…

G. Pascoli, Myricae, 1891

Ces gens y étaient…

Lune tendre et givre sur les champs avant l’aube

assassinent le blé.

Sur le plain désert,

çà et là pourriture (il faut du temps

pour que le soleil et la pluie enterrent les morts),

c’était encore un plaisir de se réveiller et de voir

si le givre les recouvrait aussi. La lune

inondait tout, et quelqu’un pensait au matin,

lorsque l’herbe allait poindre plus verte.

Les paysans qui regardent ont les yeux qui pleurent.

Pour cette année, au retour du soleil, s’il revient,

de petites feuilles brûlées et c’est tout comme blé.

Triste lune – elle ne sait qu’avaler les brouillards,

et par temps clair les givres mordent tel un serpent

qui du vert fait un fumier. Ils en ont donné du fumier

à la terre ; et voilà virer en fumier même le blé,

et regarder ne sert à rien, et tout sera grillé,

pourri. C’est un matin qui ôte toute force

rien qu’à se réveiller et vaquer vivants

le long des champs.

Plus tard ils verront poindre

quelques brins timides de vert sur le plain désert,

sur la tombe du blé, et ils devront lutter

pour en faire aussi du fumier, en y mettant le feu.

Car le soleil et la pluie ne protègent que les mauvaises herbes

et le givre, une fois qu’il a touché le blé, ne revient plus.

C. Pavese, Lavorare stanca [1933], 1943

Nous ne nous baignerons pas…

Nous ne nous baignerons pas sur les plages

c’est faucher que nous irons

et le soleil nous cuira comme la croûte du pain.

Nous avons la nuque dure, la face

de terre nous avons et les bras

de bois sec couleur de briques.

Nous avons des quignons à manger

enfilés dans les manches

des vestes en bandoulière.

Nous dormons sur les aires

attachés aux licous des mulets.

Notre chair ne sent pas

le moustique qui agace

et suce notre sang.

Chacun a les os tordus

et ne rêve pas de monter sur les femmes

qui dorment fraîches dans leurs robes courtes.

R. Scotellaro, Margherite e rosolacci, 1948 (1978) [posthume]

— Cf. http://www.prodel.it/rabatana/wp-content/uploads/2016/01/MARGHERITE- E‑ROSOLACCI-.-pdf.pdf

***

Dans l’usine il y a un saint

avec une barbe blanche ;

il a lui aussi un bleu de travail

et il aide toute la journée

les gens qui sont fatigués.

C’est un saint impeccable

pour ceux qui travaillent aux pièces,

plein de patience et de courage

pour ceux de la chaîne de montage,

la main prompte à se plier

pour ceux de l’atelier,

l’œil toujours vigilant

pour ceux de l’équipement,

aidant vaille que vaille

dans son bleu de travail

ceux de la coulée

à retirer leur pied,

amenant de l’air pur

à ceux de la peinture

supprimant bruit et heurts

à l’atelier moteurs.

Ce bon saint

tant et tant

aide tout le monde

sous les établissements

derrière les grandes portes

où l’on souffre grandement

derrière toutes les vitres

où l’on tient en un mètre

et pas de marche arrière

toujours debout

tous ces horaires

au froid et au brûlant

de l’été.

Travaillez, travaillez

tant et tant

n’arrêtez pas

la chaîne

et le saint semble souffler

travaillez tous et tant

travaillez ;

fatigués ? vous êtes saints !

Sans autels

juste vos postes

tous en rang

tous pareils,

les saints mortels.

Dans l’usine

on prêche :

la prière

le soir

est de sortir

pour bénir

un autre jour ;

après ce four

avec une

bouchée d’air

et une

œillade à la lune.

P. Volponi, Memoriale, 1962

La vie en vers

Mets en vers la vie, transcris

fidèlement, sans taire

aucun détail, l’évidence des vivants.

Mais n’oublie pas que voir n’est pas

savoir, ni pouvoir, plutôt ridicule

vouloir être un autre que toi.

Dans le sous- et le surmonde se nouent

des complicités de viscères, filent des

œillades d’accords. Et les présents se penchent

sur le limbe des rampes intermédiaires :

ils applaudissent, compatissent aux deux sentiments

du sublime – l’infâme, l’illustre.

En outre mets en vers que mourir

est possible à tous plus que naître

et qu’en tout cas l’être est plus que le dire.

G. Giudici, La vita in versi, 1965

Les soins à distance

Qui a des oreilles entende

qui a des oreilles en stand

Dit et répète Jean l’obscur

en égrenant au port ses visions

parmi les cris des frituriers

et les pastèques égorgées.

Moi j’ai des oreilles dans ce stand

j’y suis depuis des années.

Mais quelqu’un y viendra-t-il jamais ?

Une main qui lance un cri ?

Y a‑t-il eu dès l’origine

une faute d’impression ?

G. Ceronetti, Le rose del Cantico (1975)

L’autre jour je l’ai surpris

Romano Mezzacasa est un camarade

mécanicien

extraordinaire.

Il vient des montagnes.

Il travaille le fer et l’acier

avec une ardeur

qui n’a pas d’égale.

Il est dur dur

comme les rochers

de ses Dolomites.

Quand il parle de la première neige

des chevreuils

qui paissent

aux aguets

des printemps

il faut l’entendre

c’est l’amour et le cœur

de l’homme tout entier.

L’autre jour je l’ai surpris

qui construisait

un piège

à rats

il leva la tête

et ne me dit que quelques mots

fermes

il y a tant de rats qui rôdent

Ferruccio

des rats dégoûtants

mais nous les aurons tous

tu verras tu verras

nous les aurons

tous

tous.

Ferruccio Brugnaro, Le stelle chiare di queste notti, 1992

Aux camarades avec lesquels j’ai travaillé

presque toute ma vie

Cette nuit j’ai rêvé de vous tous

splendidement vivants

nous retournions voir

toutes les horreurs de cet atelier en riant

ils n’ont pas réussi à nous tuer

nous sommes encore bien vivants

neufs comme si nous avions ressuscité

non contaminés de la sale mort

Luigi Di Ruscio, in : Poesie operaie (anthologie), 2007

XVII

Quand la nuit est à zéro

et que les cigales explosent parmi les cailloux

Italie maudite c’est l’heure où tu retournes perdue

dans la caverne de ta malédiction numéro un

et sept. Tu n’es en rien antique

et tu as Dante dans ta gibecière.

“Donnez-moi de l’eau !”

“Bâtard, nous ne sommes pas tes domestiques”.

Quand l’homme est un rat pour le rat en duels furibonds

la vie se perd dans le fumier.

Je te trahirai par sept baisers

et la peur des étoiles qui ne filent jamais

œil du diable dans l’espace sans limites

en cette nuit d’un été sans neige.

Silence au malheur et pleure

sur tes mains mangées par les vipères

et alors ?

Les anges trop maigres n’ont pas d’yeux pour voir.

Aucune jeunesse me persécute encore.

Roversi, Trenta miserie d’Italia, 2011

***

Il y eut une fois le temps passé.

Partout vaguant dans les éternels

ultramondes le penser, l’idiot

comme le juste, raidi

dans l’obsédant écheveau du visage.

Chaque chose vécue était ténèbres.

Chaque geste accompli vapeur.

Il y eut une fois le temps futur.

Invoqué à durer latent au sein

d’attendus accomplissements et autres mortels

compliments, plus ou moins incomplet

de vérités relatives, d’erreurs rémanentes.

Nulle importance si chaque chose aimée

était ainsi arbitrairement espérée.

Biancamaria Frabotta, La materia prima, 2017

-et autres quotidiens

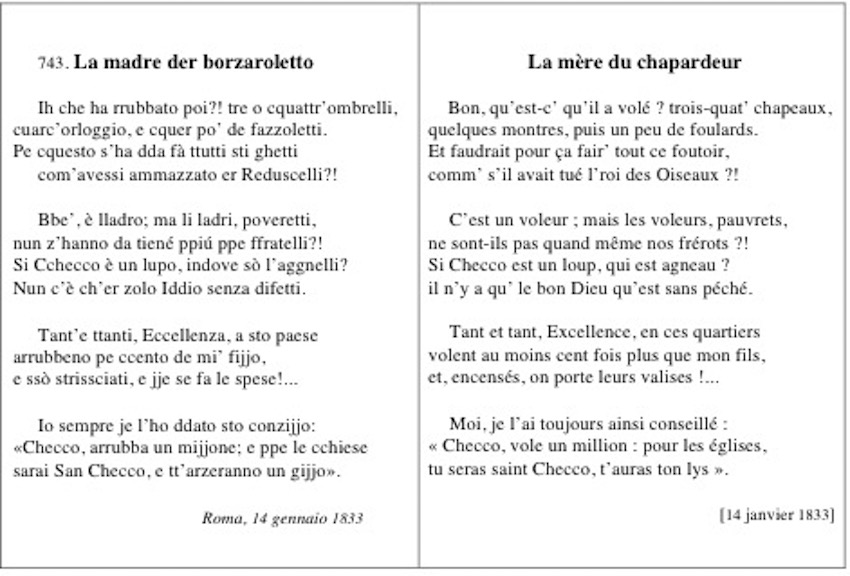

[italien de la ville de Rome, romanesco]

![]() Dans les champs

Dans les champs

Nous un par un

comptons les jours

du blé d’azur

qui se tient droit :

dans l’enfantin

champ le murmure

sans un épi

craint : et s’en va

par le ciel vague

ment tintillant

pleine alouette

de son amour :

nous un par un

comptons les jours,

peines, et dur

espoir qui sait.

C. Betocchi, Poesie (Prime), 1955

***

Et c’est tout

pour l’heure

en ce moment

c’est comme si

nous étions déjà

alors que nous sommes

à peine

et ce qui est

plus étrange c’est

qu’on ne se

l’imagine pas bien

où pourrait être

arrivée

la longue traversée

N. Balestrini, Ipocalisse, 1983

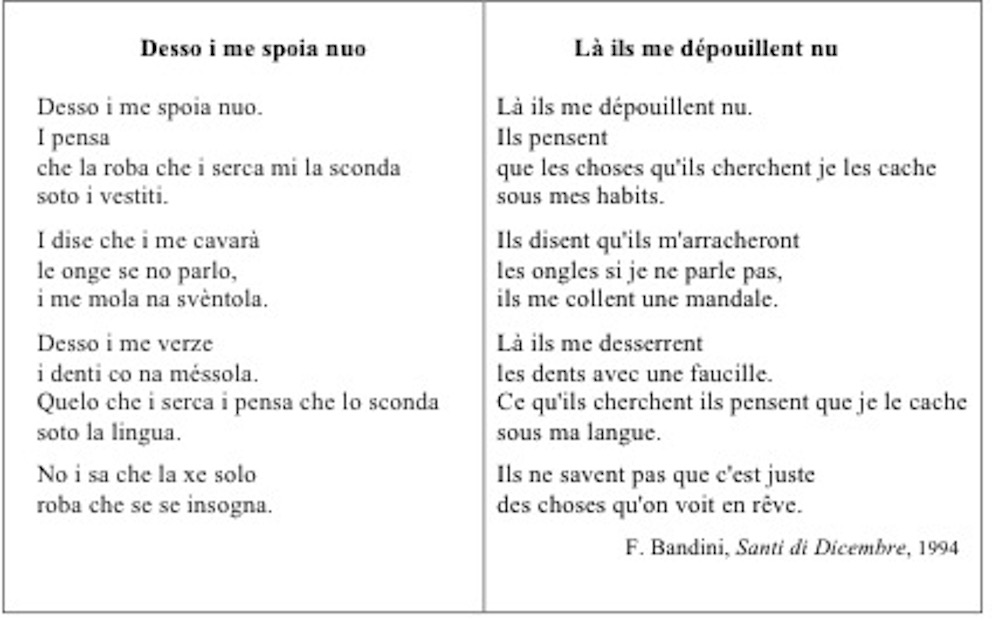

(Dialecte vicentin)

(Et le travail du mot)

La parole vide

ne dit pas le vide, ne nomme pas le néant -

elle résonne

creuse et vaine comme l’enveloppe

des cigales aux souffles

de l’automne, tremble

comme la neige sur le bronze

des cloches immobiles, pleure sans bruit

comme le marbre des cimetières dont le temps

a fait un seul blanc désert

Que du vide ma

parole ait la plénitude

qu’elle brûle au feu noir

du non sens ——

qu’elle ait l’aveugle

force inépuisable de la faiblesse

(Matteo Veronesi,Tempus tacendi, 2017)

- Amont dévers — une anthologie poétique : Dans la poésie italienne, transductions (1) - 4 juillet 2021

- Jean-Charles Vegliante, Une espèce de quotidien - 6 mai 2021

- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Amelia Rosselli, Corrado Govoni - 6 septembre 2020

- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Andrea Zanzotto, Giovanni Raboni - 6 mai 2020

- Questionnements politiques et poétiques 5 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Patrizia Valduga - 6 mars 2020

- Questionnements politiques et poétiques 4 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Jolanda Insana - 5 janvier 2020

- Lucien Wasselin, Mémoire oublieuse et vigilante - 1 septembre 2019

- Eugenio De Signoribus : Petite élégie (à Yves Bonnefoy) - 6 juillet 2019

- Amont Dévers, treizième livraison - 4 juin 2019

- Amont dévers, douzième livraison - 1 avril 2019

- Philippe Denis, Pierres d’attente - 3 février 2019

- Amont dévers, onzième livraison - 3 février 2019

- Eugenio de Signoribus : Air du Dernier appel - 3 décembre 2018

- Amont Devers : dixième livraison - 5 novembre 2018

- Amont dévers, neuvième livraison - 4 septembre 2018

- Amont dévers 8 - 3 juin 2018

- Giovanni Pascoli, une traduction inédite : Le 10 Août (élégie) - 6 avril 2018

- Amont dévers — une anthologie poétique (7) - 1 mars 2018

- Pour un poète italo-iraquien disparu : Hasan A. Al Nassar - 26 janvier 2018

- Amont dévers — une anthologie poétique (6) - 19 novembre 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (5) - 2 septembre 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (4) : La poésie, le disparaissant… - 31 mai 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (3) - 31 mars 2017

- Quelques “paroles d’Afrique” - 28 mars 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (2) - 20 janvier 2017

- Giovanni Pascoli, Gog et Magog - 4 avril 2016

- Questionnements politiques et poétiques 3 : Giovanni Pascoli et la “fin d’un monde” - 4 avril 2016

- Avec une autre poésie italienne : L’élégie de Pascoli - 5 mai 2014

- Avec une autre poésie italienne : Une « lande imprononçable » peut-être - 6 septembre 2013

- Avec une autre poésie italienne : Giovanni Raboni - 15 mars 2013

- Avec “Une autre poésie italienne” : Amelia Rosselli - 2 novembre 2012