(Voir Recours au Poème 192, fév.2019)

Quiconque a ressenti un jour le pouvoir des mots, jusqu’à peut-être penser que sa survie pourrait en dépendre – vrais lecteurs, écoliers bouleversés par la parole d’un maître, écrivains, grands malades, prisonniers… – celui-là peine à se satisfaire de ce que l’on voit, entend, touche et ressent dans la vie dite “ordinaire”.

D’où un certain réalisme, on l’a vu, pouvant ouvrir déjà sur un ailleurs. Rien à voir, ou si peu et obliquement, avec l’épouvantail du retour du religieux en notre XXIèmesiècle, sinon que la religion est bien encore là « pour donner un sens à la peur panique, à la faute, à l’espérance » (Pasolini, La rabbia,1962). Une fois de plus, faut-il justifier ce point de vue d’en bas, matériel, ou commun ? Il s’agit de la lecture vivante d’un grand nombre de nos semblables. Donc, pour beaucoup, l’écrit est d’abord moyen de transmission, et sans doute espoir de demeurer pour quelque « au moins un(e) », dans ce passage de relais même, un temps après la disparition corporelle inévitable.

Isola dei Morti, sur le fleuve Piave (Vénétie)

Et si cela se traduit chez des croyants par la merveilleuse folie du « désir des corps morts » ressuscitant au dernier jour « peut-être non pour eux, mais pour leurs mères,/pour un père, et d’autres qui furent chéris/avant de devenir éternelles flammes » (Paradis,XIV), cela ne gênerait que des fanatiques de conviction différente.La poésie ne s’arrête pas, pensons-nous, à ces querelles – pardon pour le jeu de mots – de clocher ; les conflits, s’ils persistent, y sont d’une autre nature. Mais l’horreur du cadavre, que l’on voit et reconnaît quand même pour un temps, demeure. Et le profond sentiment d’une injustice. Au souvenir des survivants, sans doute, est confiée alors la pérennité et la consistance de cette “petite éternité”, elle aussi provisoire… de simples mots, au fond.

- Là où tout recommencerait

(Le premier sonnet)

En mon cœur j’ai désir de servir Dieu,

comme si j’étais mis au paradis,

car j’ai entendu dire, en ce saint lieu,

jamais ne cessent plaisir, jeu et ris ;

sans ma dame ne voudrais y aller

celle à tête blonde et clair coloris,

et je ne saurais m’éjouir sans elle

si j’étais de ma dame séparé.

Mais je ne le dis pas par intention

d’un qui voudrait y commettre péché,

sinon de voir son beau comportement,

le beau visage et le tendre regard,

ce qui serait grande consolation,

en voyant ma dame être dans la gloire.

Giacomo da Lentini, Poesie(première moitié XIIIèmesiècle)

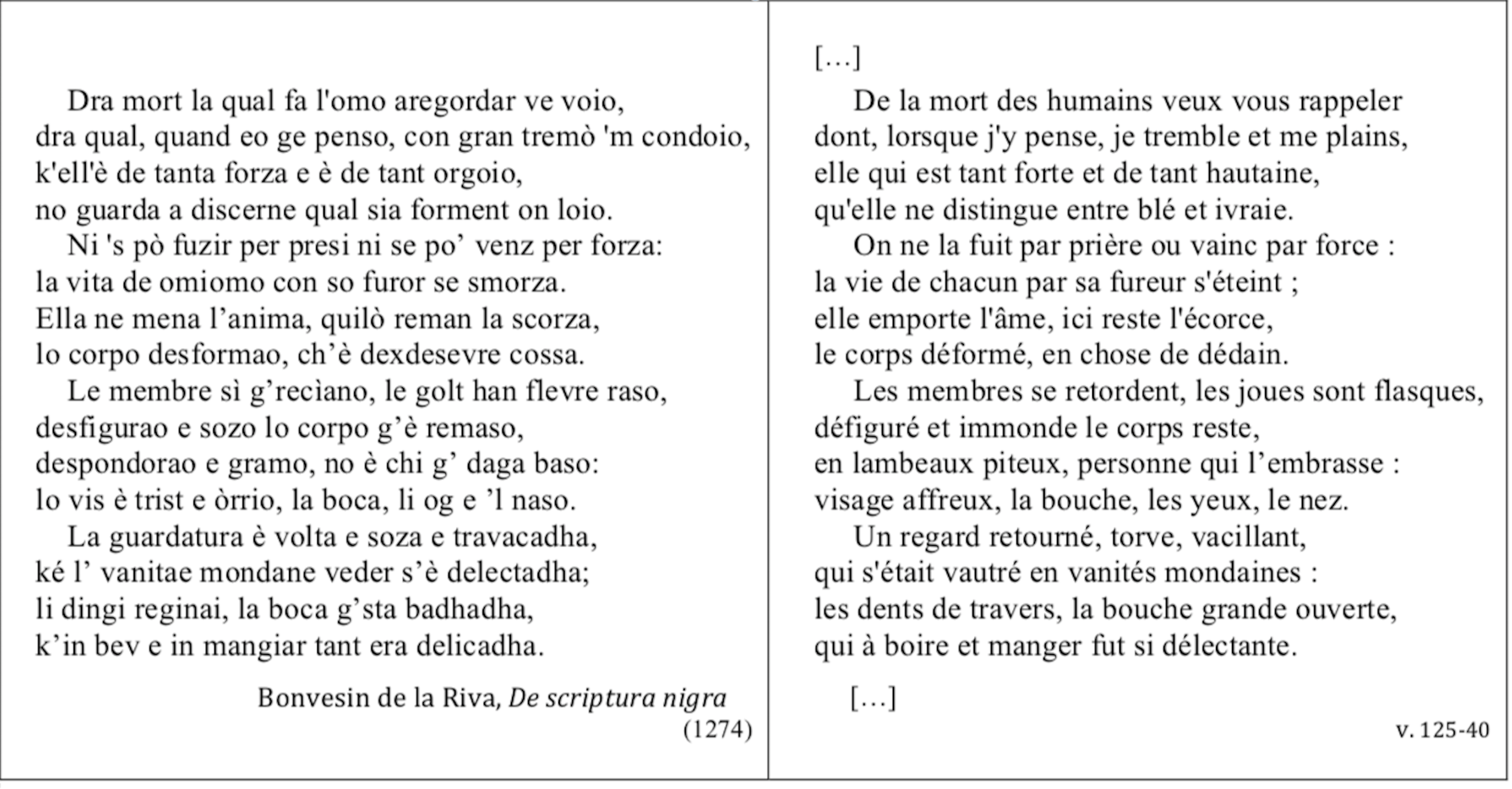

[lombard-milanais ancien]

(Épitaphe)

Mon destin veut qu’ici je dorme avant l’heure,

mais je ne suis mort ; ayant changé d’asile,

je reste en toi vivant, qui me vois et pleures,

si l’un en l’autre les amants s’assimilent.

Michelangelo, Rime 194

(Consolation)

Courte d’hiver et nuageuse journée

est cette vie mortelle ; dès que l’on naît

commence la mort, et les langes premiers

et le berceau au fatal retour sont prêts.

Une longue vie ne fut jamais plus longue

honte, depuis la naissance. Ah, oui, renaît

toujours le monde le pire, et se repaît

de ce qu’il détruit, s’en faisant belle montre.

Et de larmes la douleur injuste outrage

sont à qui fuit à temps, dont on pourrait dire

à juste titre : il vint, il vit, il vainquit.

C’est ce que je pense du très-jeune et sage

Enfant qui fut vôtre : partant sous l’empire

des armes, à jamais dans l’empyrée mis.

Angelo Grillo, Rime, 1599

* * *

À tout petits pas, tu es revenu

sur une raie de soleil : je sens ton souffle

et ta peau, un satin,

j’attends tes paroles.

Et je me trouve à frotter mon nez

contre une raie de soleil.

Mario Dell’Arco, Una striscia de sole, 1951

Xenia, 4

Nous avions convenu, pour l’au-delà,

d’un sifflet, un signe de reconnaissance.

Je m’essaie à le moduler, dans l’espoir

que nous soyons déjà tous morts sans le savoir.

S. Montale, Satura, 1971

Clusone Danse des morts, Bergamo

* * *

Parfois le long encor

du bord de lac allant

encore analogique être

m’aiguillonne : je vois un vieux

raffiot jadis glorieux

à sa petite ancre de chantier

fixé pour désarmement

et de mon cours je vois

la fin. Tout vraiment tout

est consommé là

là je sens déjà mordre et quelque

chose soupire que pas très bien

entends. Je deviens perspicace

je scande : plus léger qu’un bouchon

sur les flots j’ai dansé!

S. Sinigaglia, Versi dispersi, 1990

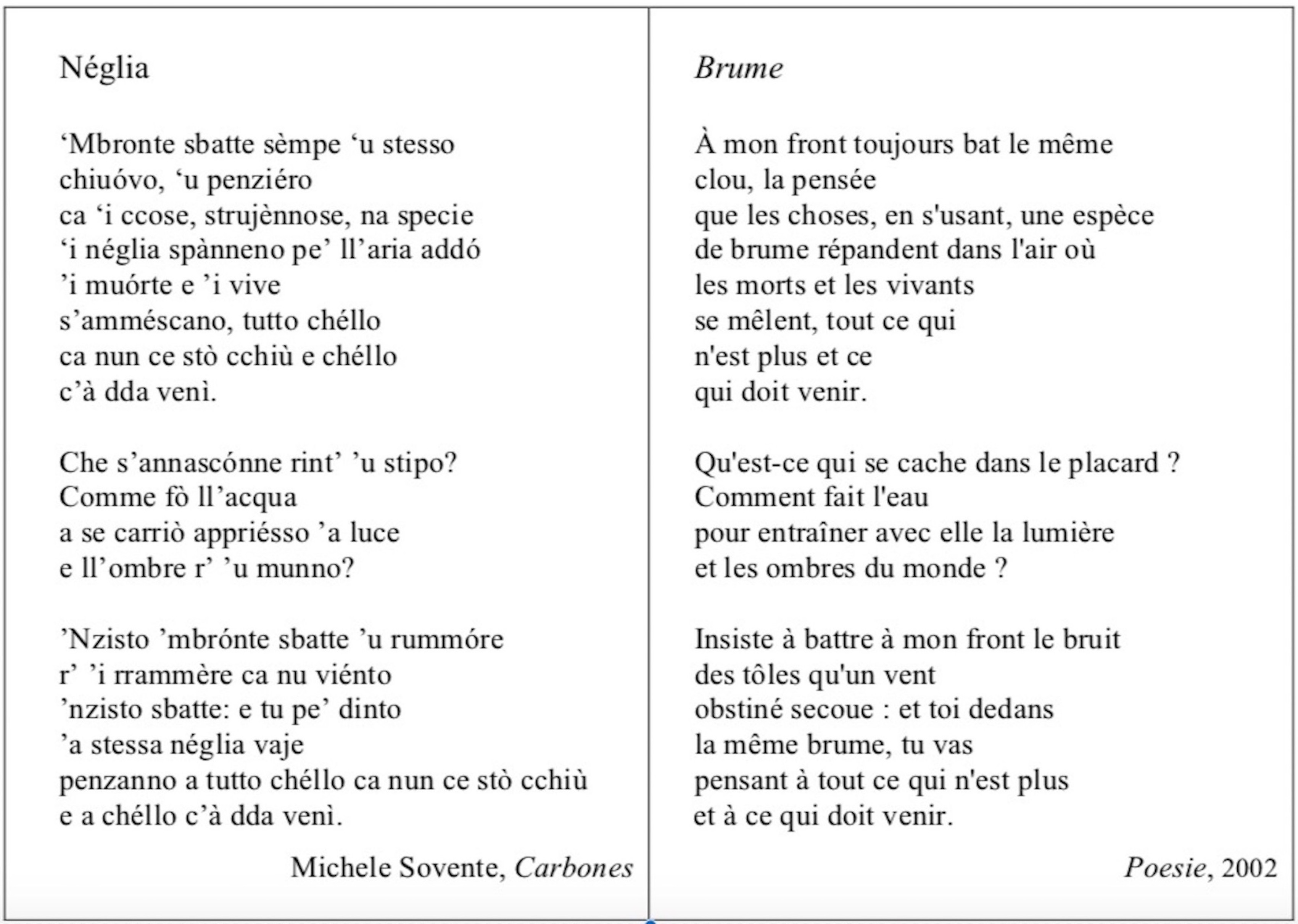

[langue minorée de la région de Naples]

Mère

Qu’est-ce que je dois regarder pour sentir que c’est pas si vrai

et réussir à te déplacer dans les tâches ménagères,

à te pousser de nouveau le long des rues. Et entre les lignes

rapprochées des cheveux je regarde les sentes du sous-bois

jauni. Et j’arrive à voir les venelles de Naples,

les années Trente, les chats, les jupes longues d’une jeune fille.

Et tu me dis : tu sais que c’est vrai, toi reste fort et serein,

combien de jours tu as devant toi ! Moi je suis morte le lundi,

tu es arrivé pour me regarder, j’étais une chose vêtue

de l’habit bleu que tu m’avais offert et toute la broderie

du foulard. Si tant élégant, si tant beau.

Mario Benedetti, Tersa morte, 2013,

– Version déjà parue sur Poezibao https://poezibao.typepad.com/poezibao/2011/12/mario-benedetti‑n%C3%A9-en-1955-anthologie-permanente.html, que nous remercions

Nous sommes formés d’eau ma chère amie

Nous sommes formés d’eau, ma chère amie ;

il paraît que, séchés et puis filtrés,

mon corps et le tien ne soient, tout compris,

qu’une calme poignée de carbonés.

Encore, chère : on dit que les atomes

sont essentiellement espace creux :

que, si on le soustrait, toi et ma pomme

nous tiendrions sur une pointe à deux.

J’accueille cette nouvelle attendri,

et j’espère que, l’eau étant jetée,

éliminé tout l’espace atomique,

ce qui reste de nous demeure uni,

de manière à toujours pouvoir s’aimer,

bien qu’ainsi à l’étroit ce soit comique.

Roberto Piumini, I silenziosi strumenti d’amore, 2014

Ce matin

Ce matin, il était six heures,

je me suis réveillée heureuse en pensant

que tu étais au village, à ma place.

C’‘était comme de ne plus y être

mais en sachant que tu y vivais, et aimais,

les mêmes choses que j’avais aimées.

Comme il peut être léger de mourir

si toi, petite figure, tu seras moi…

Alba Donati, in “Paragone Letteratura”, août-déc. 2014

La mort et une vieille, XVème siècle , BNF

Tout devient vieux si vite

Ici vivait un ami, on l’attend toujours

dans la lointaine noirceur des divinités ;

étranglé d’anémie au fin fond du sommeil

une strophe renferme le destin ;

dans une lettre, dans une correspondance

tout devient vieux si vite

et perce les chambres de bitume,

et je ne sais pas encore mon origine.

Claudia Azzola, Il mondo vivibile, 2016

La porte du fond grince sur ses gonds

depuis des années hors d’usage.

J’ai suivi, les yeux mi-clos,

l’ancien boyau de liaison

en rasant la paroi de pierre

comme si c’était le front moite

des siècles.

Te voilà, à dix ans,

qui traverse avec précaution la montagne

de caisses empilées dans le vieil entrepôt

mal éclairé.

Quelqu’un, à contre-jour, ce pourrait être

le gardien, la joue pressée

contre le chambranle en fer de la porte :

— Allons, sors. Tu ne veux pas voir le futur ? — bredouille-t-il.

Un raccourci que même alors

je trouvai aussitôt inapproprié.

- T. Broggiato, Novilunio, 2018

Comme nous nous sommes habités : tu écris et tu sais

que la vitre ne reflète pas la personne

qui bouge la main et pense dans le sien

à un autre profil. Le mot il écrit

n’a plus d’action, c’est un reflet,

£il se défait en filigrane, avale

des traverses, des grillages, des buissons. L’autre est

dans une silhouette, une solitude

car tous dans cette silhouette

sont vides. L’autre voit des corps vides,

des profils sans chair et aussi des actions

vides et des verbes comme si ce n’étaient pas

des mots, mais poussières qui se heurtent :

la fin des mots. Voilà à quoi ressemble

un reflet, une trace de vide pour dire

seulement dans le passé ils s’étaient habités.

Si on l’appuie à la vitre c’est froid

si le reflet s’appuie aux cheveux

une traîne de lumière et de traverses dans l’iris

devient ongles, buissons, grillages

tout absorbe cette chose réelle

qu’étaient les yeux d’une personne

qui faisait place, une personne

en une autre entrait – l’air

qui nous fait vivre, ne nous laisse pas de pause

– une personne qui tenait dedans

l’autre comme la vitre avant d’être

sable et feu en fusion. Que peut valoir

cette image ? À quel mot semblable

parmi tant d’autres, entre corps et fenêtre ?

Reflet c’est dire nous – comme de se vider.

Peut-être le mot parfait quand, des autres

nous voulons des propagations de nous-mêmes, les faire exister

purs, vitres dans quoi refléter nous-mêmes. Le wagon

tangue, les faces de tous ouvertes, les buissons

et les grillages fondent les visages ou une empreinte.

Une poussière descend dans l’image de cette

personne sans l’habiter, sans se faire habiter

– à présent c’est la silhouette de tous, légère.

Dans la poussière l’autre personne se propage

elle dit âme qui est le vide, pour faire d’eux

une chose unique – le corps et le reflet

peuvent s’habiter, mais pour être rien

de la première personne, juste un autre espace

de la deuxième qui s’allonge, respire

laissant du vide – et le vide est son

pouvoir, la solitude des autres.

Elle s’est brisée dans la vitre, mince,

pour demander un temps vrai…

Ils s’étaient habités.

Maria Borio, Trasparenze, 2018

.

.

.

Tomas Mondragon, Allégorie de la Mort, 1859

- Les mots la mort

Poème pour Adèle

C’est l’hiver.

Il neige.

Les doigts sont blancs.

L’esprit est blanc.

Mon obscure lanterne…

Des ramiers, dans le frimas,

passent. Plombé-transparents.

Adeline, tu m’entends ?

Je suis près du Fort.

Suis déjà dans la mort.

Giorgio Caproni, Il franco cacciatore, 1982

* * *

Les choses mortes

vont alentour ;

comme de croix abandonnées,

pend

ses rayons le soleil.

Oh quand se réveillera

la terre pourtant sèche

de mémoires, l’aride

vent bleuté qu’il la secoue

et quand reverra là son

silence Celui qui de là-haut

a vu tout ?

Gino Scartaghiande, Bambù (questioni di provincia), 1988

Et la mort est en place

J’appelle et l’après-midi fait irruption

Rouge la mort est une blague

Sur ton front je regarde la veine

Délicieusement absurde

Mais un fou rire nous écarte

L’expression se fait exacte

Je ne te reconnais plus

Loin étincellent les dents

Du néant crochus exemples

De nouveau et la mort est en place

Edoardo Cacciatore, Tutte le poesie[2003]

(Requiem)

Âme, perdue déjà, âme chère,

je ne sais comment te demander pardon,

car l’esprit est muet, et si clair,

et il voit si clairement mon être à fond,

qu’il ne sait plus les mots, âme chère,

cet esprit qui ne mérite pas pardon,

et je reste muette au bord de la vie

pour te la donner, pour te tenir en vie.

Patrizia Valduga, Requiem, 1992

(une version légèrement différente lue au Festival d’Ascona, 2016)

Prières pour les morts – elle est toute ici,

ma foi ? Je sais seulement que chaque soir,

c’est ce que je réponds, j’aiguise ma pauvre

vue dans l’obscurité pour découvrir qui

m’attend encore, me fait signe depuis

l’au-delà d’un sec et limpide printemps

de 40, 41, à l’austère

ombre des platanes, et si moi aussi

je pourrai là avec mon corps renaître, ombre

protectrice et tremblante parmi les chères

trois ombres si occupées à converser

que ni les herbes qui le jardin encombrent

ni la lumière tout près de décliner

fait sembler pour elles les dahlias moins clairs.

Giovanni Raboni, Ogni terzo pensiero, 1993

Que ces mots soient écrits

Que ces mots soient écrits est nécessaire

Que l’heure de minuit venant du clocher

Batte dans la brume jusqu’à la page jusque

Dans le cerveau de l’homme assis est nécessaire

Il est nécessaire qu’aucun ne s’endorme.

Rien ne sera perdu mais même si cela était

Même s’il n’existait aucun salut[…]

Franco Fortini, Poesie inedite, 1995

Larmes

En relisant le sixième livre de l’Énéide

devant ce lac artificiel où les restes d’une église

ne peuvent être rejoints désormais qu’en bateau

je pense à comment résiste dans les siècles

l’image de la maison des morts,

à quel désir pousse les vivants dans la gorge des enfers

seulement pour simuler une impossible étreinte,

à comment les mains que je crois toucher sont des branches

d’yeuses, chênes, sapins – arbres de noël,

espèce inhabituelle sur ces terres.

Dans l’ancien paysage il y avait le fleuve

où les femmes allaient laver le linge.

En étendant les draps sur les pierres

elles racontaient comment les ombres des mères

descendaient tour à tour de la falaise juste pour essuyer

les larmes qui continuaient à couler.

Antonella Anedda, Historiae, 2018.

Jacek Malczewski ‘La Mort’ (Thanatos),“Bulletin du Musée National de Varsovie”, 1985

- Amont dévers — une anthologie poétique : Dans la poésie italienne, transductions (1) - 4 juillet 2021

- Jean-Charles Vegliante, Une espèce de quotidien - 6 mai 2021

- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Amelia Rosselli, Corrado Govoni - 6 septembre 2020

- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Andrea Zanzotto, Giovanni Raboni - 6 mai 2020

- Questionnements politiques et poétiques 5 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Patrizia Valduga - 6 mars 2020

- Questionnements politiques et poétiques 4 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Jolanda Insana - 5 janvier 2020

- Lucien Wasselin, Mémoire oublieuse et vigilante - 1 septembre 2019

- Eugenio De Signoribus : Petite élégie (à Yves Bonnefoy) - 6 juillet 2019

- Amont Dévers, treizième livraison - 4 juin 2019

- Amont dévers, douzième livraison - 1 avril 2019

- Philippe Denis, Pierres d’attente - 3 février 2019

- Amont dévers, onzième livraison - 3 février 2019

- Eugenio de Signoribus : Air du Dernier appel - 3 décembre 2018

- Amont Devers : dixième livraison - 5 novembre 2018

- Amont dévers, neuvième livraison - 4 septembre 2018

- Amont dévers 8 - 3 juin 2018

- Giovanni Pascoli, une traduction inédite : Le 10 Août (élégie) - 6 avril 2018

- Amont dévers — une anthologie poétique (7) - 1 mars 2018

- Pour un poète italo-iraquien disparu : Hasan A. Al Nassar - 26 janvier 2018

- Amont dévers — une anthologie poétique (6) - 19 novembre 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (5) - 2 septembre 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (4) : La poésie, le disparaissant… - 31 mai 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (3) - 31 mars 2017

- Quelques “paroles d’Afrique” - 28 mars 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (2) - 20 janvier 2017

- Giovanni Pascoli, Gog et Magog - 4 avril 2016

- Questionnements politiques et poétiques 3 : Giovanni Pascoli et la “fin d’un monde” - 4 avril 2016

- Avec une autre poésie italienne : L’élégie de Pascoli - 5 mai 2014

- Avec une autre poésie italienne : Une « lande imprononçable » peut-être - 6 septembre 2013

- Avec une autre poésie italienne : Giovanni Raboni - 15 mars 2013

- Avec “Une autre poésie italienne” : Amelia Rosselli - 2 novembre 2012