Amont dévers

Treizième livraison

(Voir« Recours au Poème » 194, avril 2019)

Et puis, au bout du bout, il reste le chant. Ténu, léger comme cet air insaisissable que Leopardi disait envier dans la poésie d’Anacréon, tel « un souffle passager de brise fraîche en été, odorant et délassant », mais hélas vite dissipé, échappant à l’analyse voire décevant sa relecture (Zibaldone).

C’est la musique sans notes de certaines ivresses de mots presque gratuites des Baroques, tournant sur eux-mêmes tels des horloges (encore alors épatantes). C’est, à un point exquis d’harmonie rarement atteint, en dépit parfois de son manque d’insouciance devenu trop habituel, le résultat du tout dernier Pascoli (une fois acquises ses traductions des strophes sapphiques d’Horace), éloigné du “nid”où il avait trouvé un semblant de paix avec sa sœur Maria, désorienté par la grande ville (Bologne), frustré dans ses autres amours, au bord du silence. C’est le jeu, bien loin d’être innocent, avec le langage – et son idéologie – chez tel Novissimo… heureusement plus ironique que chez nos avant-gardes françaises ou parisiennes.

Mais déjà Le Tasse prisonnier, demandant à ce qu’on le contienne, à ce qu’on le protège, à ce qu’au besoin on le punisse, s’abandonnait terriblement seul à la musique intérieure de son obsession dominante, purement poétique – ou à ses démons familiers. C’est parce qu’elle est fictio, et musica à la fois (Dante), surtout harmonie qui n’en finit “jamais”, comme dans la sublime invention de sphères supérieures bienveillantes, que la poésie nous soutient et semble nous protéger jusqu’à la fin. En deçà (ou au delà) des terreurs et des espérances de quelque au-delà rêvé comme ultime horizon. Et ce sera aussi, pour nous, une façon de saluer une dernière fois (La Treizième revient… – on l’a déjà dit) le versant caché, dans l’ombre éblouissante, vers lequel dévale paradoxalement l’un de nos amonts.

− Les oreilles et la vue

(Ballade du regard)

Quitter le voile par soleil ou par ombre,

Dame, je ne vous vis,

après qu’en moi avez su le grand désir

qui chasse tout autre vouloir de mon cœur.

Portant en moi mes belles pensées celées

qui ont rendu mort mon esprit désirant,

j’ai vu de pitié s’orner votre visage ;

mais, quand Amour vous fit attentive à moi,

vos blonds cheveux aussitôt furent voilés,

et le regard charmeur en soi recueilli.

Ce que je désirais le plus, m’est ravi ;

le voile ainsi me traite,

qu’à causer ma mort et au chaud et au froid

de vos beaux yeux il ombrage la lueur.

F. Petrarca, R. V. F.xi

(Madrigal à Dame Laure)

Sur la verte toison

de ce laurier nouveau, oyez comment

des oiselets chanteurs

certains vont plaisantant de branche en branche,

disant — Je t’aime, t’aime — ;

et il semble répondre

par le murmure doux

de ses feuilles tremblantes -

Oui, je vous aime aussi — ;

et d’autres, plus coquets,

chantent, — Ici, ici -,

comme s’ils voulaient dire — En ces rivages

autour de ces feuillages

les nymphes te désirent.

T. Tasso, Rime amorose, 1581

(Petite ballade pour boire)

Brises sereines, claires,

respirent doucement,

et l’aube à l’Orient

riche de lys et violettes s’affaire ;

sur la rive discrète

le long du ruisseau aux bords luxuriants,

Phyllis, à boire invite

la pourpre vive de fraise odorante ;

de mes tasses très chères

donne la préférée,

celle où l’on voir flécher

Amour sur un dauphin les Dieux des mers.

G. Chiabrera, Poesie, 1606

(Une île de sons)

Que cithare et crotale avec l’orgue

sur les bords des pâtures odorantes,

que cymbales et flûtes s’unissent

aux pipeaux, au tambourin et au fifre ;

et qu’ils apportent fête et joie à celle

qu’on nomme Vesper ou Lucifer,

emplissant de musique crépitante

cette île en ses transes résonnante.

G.B. Marino, AdoneVII (1623)

— déjà paru dans “Recherches romanes et comparées”, 4, mars 1999

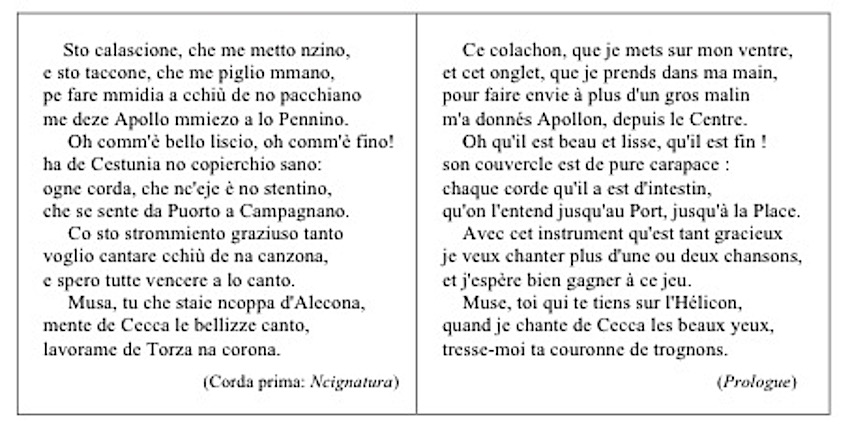

(Théorbe à sabot)

Felippo Sgruttendio de Scafato, La tiorba a taccone(1646)

[…]

Et j’arrivai à une source qui, seule,

geignait sous un grand chêne, en une sonore

conque de ponce rugueuse, qui le pleur

déjà pleuré pressait de grappes de gouttes

neuves, dans leur chute, et en tirait un chant

doux, infini. Je m’assis dans l’ombre fraîche.

Là, je ne sais comment, un dieu me vainquit :

je pris ma cithare d’ivoire et, rival

du flot sacré, longtemps en pinçai les cordes.

Ainsi éclata, dans le midi tremblant,

le son modulé d’une joute aérienne :

et grand était l’étonnement des yeuses,

car grand et clair était, entre la cithare

aiguë, le concours, et les eaux mélodieuses.

Toute voix de la source, tout tintement,

la creuse cithare en répétait l’écho ;

et pouvait croire en son cœur à deux fontaines

le berger qui non loin de là faisait paître.

Mais lent, à la fin, je fixai sur le joug

d’or mes yeux charmés, et sur les cordes mues

comme par un souffle court ; et les fermai,

vaincu ; et j’entendis comme un bruissement

de mille cithares qui pleuvait dans l’ombre ;

et j’entendis, comme s’éloignant en lui,

la merveille d’histoires dédaléennes,

telles de blanches longues routes en fuite

à l’ombre d’ormes et de peupliers frêles.

G. Pascoli, Il ciecodi Chio[1897] (Poemi Conviviali,1904)

Piano, la nuit

Un piano, la nuit,

joue dans le lointain ;

sa mélodie vient

au vent soupirer.

Une heure : tout dort

sur cette berceuse,

qu’on connaît encore

après tant d’années.

Au ciel, que d’étoiles !

La lune… Et l’air tendre !

Qu’on voudrait entendre

joliment chanter !

Mais seul, peu à peu

meurt le refrain su ;

plus sombre est la rue

dans l’obscurité.

Plus rien que mon âme

reste à la fenêtre.

Elle attend… peut-être

en rêve, à penser.

S. Di Giacomo, Ariette e sunette (1898)

Historiette

Le chien,

blanc sur la blanche grève,

poursuit sans trêve

une ombre,

la noire

ombre d’un papillon,

qui sur lui, blond

virevolte.

Inconscient

du danger, il le nargue

en volant autour de lui

dirait-on.

Inconscient

il vient (ou rusé) sur son dos.

Lui de là aussitôt

le secoue,

et se retourne

vorace vers l’ombre vaine,

qui s’éloigne

de la grève,

et dessus

une fleur, à son habitude,

referme la lumière

de ses ailes.

Sachez,

amis très chers,

que dans mes jours

de bonheur,

ces jours

où mon cœur (aride à présent)

était rené

à l’amour,

moi aussi

avec une proie plus extraordinaire

j’eus une histoire

similaire.

Et elle était

belle ! La dernière chose

qui en moi de rose

se teignit.

Et moi,

moi je lui laissai sa vie ;

je n’en ai saisi

qu’une ombre.

Je savais

– douceur sans liesse –

que c’était sagesse

humaine.

U. Saba, Cuor morituro, 1926

Naître au chant

Croire à l’innocence du monde.

Ainsi la voile pour le haut chanter.

Où elle ne peut pas être

l’inventer.

J’essuie sur ma joue

comme un sillon de pleur.

L. Calogero,Poco suono(1933–35)

* * *

Je voudrais nager dans le bouillon de poule,

je voudrais avoir un chapeau à fleurs

et un châle, un masque blanc.

Je voudrais avoir le pas léger,

danser moi aussi avec les mecs du faubourg.

Je voudrais inviter les vieilles à la fenêtre,

chanter et rire parmi les visages ridés

et rougis que je vois dans les vitres

peints par la veine violente,

par la main de l’artiste qui chante,

opaque et puissant, la terre.

Je voudrais porter un bonnet

à grelots…

Maurizio Cucchi, Malaspina,2013

Bagatelles

Trois mouches avec deux moustiques

Sur un arbre chargé de poires

Parlent sans se lancer de piques,

Ce qui est chose plutôt rare.

Le tournesol n’est pas content

Quand il pense à son infortune

Surtout si désespérément

Il rêve à un rayon de lune.

L’écrevisse mélancolique

Cependant que tombe le soir

Écoute la philharmonique

Jouer là-bas près du lavoir…

Une raie manta plus rapide

De conserve avec un dauphin

Dit à mi-voix mais intrépide

« Profil absolument divin ! »

Riccardo Held, Bagatelle,RIEF,2017

− Et l’harmonie ultime des sphères

(Le chant des justes)

…

Ô doux amour, que ton sourire enveloppe,

combien tu semblais ardent en ces flûtiaux

qui n’avaient souffle que de saints pensers !

Après que les chères brillantes gemmes

dont je voyais serti le sixième feu

eurent suspendu leurs aigus angéliques,

ouïr me parut le murmure d’un fleuve

dont l’eau limpide descend de pierre en pierre,

par l’abondance de ses hautes veines.

Et comme un son au col de la cithare

reçoit sa forme, et comme un vent au pertuis

du chalumeau dans lequel pénètre l’air,

ainsi – sans laisser de retard à l’attente –

sembla monter ce murmure par le col

de l’aigle, comme s’il eût été creux.

Là se forma une voix, qui sortit

par le rostre ensuite en forme de paroles

qu’attendait mon cœur, où le les écrivis.

Dante Alighieri, La Comédie (Paradis)XX,13–30.

[au ciel de Jupiter, le sixième “feu”]

(Un adieu)

Vante-toi, tu le peux. Raconte que seule

tu es de ton sexe à qui j’ai dû plier

ma tête fière, à qui j’offris simplement

mon cœur indompté. Raconte que tu vis

la première, et j’espère unique, mes yeux

qui suppliaient, moi si timide devant

toi, plein de crainte (je brûle si j’y pense

et m’indigne, et rougis) : moi privé de moi,

à guetter humblement chaque envie, chaque acte,

chaque mot tiens, à pâlir aux impatiences

superbes, m’illuminer au moindre signe

courtois, changer à chaque regard de mine

et de couleur. L’enchantement est rompu,

et avec lui brisé, à terre gisant,

ce joug ; je m’en félicite. Et, bien que pleines

d’ennui, après le servage enfin, après

une longue errance, j’embrasse content

sagesse et liberté. Car si de passions

est veuve ma vie, et de nobles erreurs,

comme une nuit sans étoile en plein hiver,

me sont suffisants réconfort et revanche

du sort des mortels dès lors qu’ici sur l’herbe

immobile étendu, oisif, je regarde

la mer, la terre et le ciel, et je souris.

Leopardi, explicit deAspasia(Chants)

* * *

Que font là, près de la terrasse veuve,

les chrysanthèmes, nos fleurs, que font-ils ?

Oh ! ils sont là, avec leur beauté vaine,

tenant la tête baissée, pleurent-ils ?

Ils pensent que cette année tu es loin,

pleurant car tu n’y es pas, pour de bon.

La cloche murmure : Ne revient point !

Mais les mésanges : Si, ils reviendront !

G. Pascoli, Diario autunnale,1907

Petit chant sans paroles

À un ramier le soleil

Céda sa lumière…

En roucoulant viendra,

Si tu dors, dans ton rêve…

Un soleil viendra,

En secret brûlera…

Il sera seigneur

D’une vaste mer

À ton premier soupir…

Fluctue seul chant

Sur la mer fluente

Ouverte à ton rêve…

*

À un ramier le soleil

Céda sa lumière…

En roucoulant viendra,

Si tu dors, en songe…

Étendit le grand flot,

Défia la mesure…

Tu hésitas, le vol

Perdit en toi,

Par écho se chercha…

L’ire dans cet appel

Abîma ton cœur,

La lumière au soleil retourne…

G. Ungaretti, “Officina” 11 (1957)

* * *

Le temps nous emmène, et le ciel est seul

même de ces hirondelles qui volent,

dangereusement croisant des trajectoires

comme qui cherche longtemps dans sa mémoire

quelque nom perdu… et le retrouver

n’a plus d’importance, car c’est le soir.

Bien sûr, on vieillit, et nous revient plus vraie

la vie déjà vécue, rongée par un ver…

un ver qui la nettoie. Et vient le soir.

Et les pensées se croisent, et les vols.

Et nous ne sommes plus nous, mais les profonds

ciels de l’existence – ah, combien entière, elle

et très profonde, sombre, en son bleu-noir.

Carlo Betocchi, L’estate di S. Martino,1961

Dans le chant

3.

Aimée, je veux qu’ils nous écoutent,

qu’ils entendent le gargouillis que je ne retiens pas,

comment se forme le chant

comment il se calme dans la poitrine

comment il peut sectionner la gorge,

comment la langue s’est esquivée.

28.12.1987

Antonio Porta, Yellow(posthume ; publié sur :

http://circe.univ-paris3.fr/A.Porta_Yellow.pdf

Sonnet astral

pulsent les pulsars en de fortes pulsions :

c’est à vous quasars, astres quasi-vivants :

s’écroulent assez denses, par des pressions

qui pour toujours s’abîment, en noirs rivages :

peut-être est-ce ainsi : torches en évection,

essaims de vos nébuleuses fugitives,

super-géantes, traînes en libration,

céphéides variables qui récidivent :

protubérances, et jets, et radiations

corpusculaires, éclipses inclusives

de pleines planètines et planètons,

aurores surcompressées en hautes cages :

oh, lumineuses nuits gravitationnelles,

mes fragiles zodiacales étincelles !

E. Sanguineti, Varie ed eventuali,2010

Cedrus atlantica

Devis pour abattage

avec échelle chenillée

heureusement tu n’assisteras pas

il était comme tien depuis le milieu du XXèmesiècle

cet arbre, ses bras en forme d’aiguilles

entraient par ton balcon presque

chez toi, sans parler du funeste

jour où ils t’ont retenue,

ont empêché le saut désespéré.

Mais désormais fantôme le saut, fantôme

le motif du saut et son origine,

fantôme la nouvelle, fantôme qui avait dû

te la donner, fantôme qui te consola,

fantôme qui t’appela le premier

veuve, fantôme lui le très jeune

conjoint parmi les plus blonds et beaux

en promenade dans le règne des cieux, fantômes

les cieux, fantôme tout, chaque incident,

chaque souvenir de souvenir d’incident,

chaque poème d’incident ?

Vivian Lamarque, Madre d’inverno,2016

− “… l’amour qui meut le soleil et les étoiles”

(À Gennarino)

Écoute… si tu vois

Gennaroce bourrin,

dis-lui : bel assassin !

Non, ne le lui dis pas !

Dis-lui… Oui, dis-lui donc

Qu’il est moche ! Et taré !

Qu’il l’a toujours été !…

Non, attends… Lui dis rien…

Et si tu disais : “Rose

voudrait vider sa haine,

bien qu’au fond elle-même

ne sait si ell’ pourra…”?

Non… Dis-lui que je pleure !

Dis-lui : elle est brûlante !

Dis-lui : elle est mourante !

Et ramène-le-moi…

S. Di Giacomo, Ariette nove, 1916

Deux jeunes

Dans une auto déglinguée

aux limites d’un champ,

– une auto en démolition –

dans cette auto abandonnée

deux jeunes, assis

discutent sans interruption

La fille est mignonne

les cheveux courts et noirs,

le garçon a un visage de fouine

maligne et drôle ;

ils s’abritent des gens ;

lui la serre fort

et ils parlent vite vite à voix basse

C’est bon d’écouter

comme ça la vie qui glisse,

la vie glisser doucement comme un serpent qui s’ennuie ;

se donner dix baisers par minute sans crainte ;

parler d’aujourd’hui, parler d’amour, parler de demain,

se toucher avec les mains

La vie est tellement proche

tout est encore à faire

le futur est vert, il est froid, il est profond comme la mer

ils essaient de le toucher avec les pieds

avant de se décider à plonger

« Tu es une petite souris blanche

moi, moi, moi

moi je t’ai transformée en ange

avec des ailes formidables

Tu lavais repassais les chemises

et moi assis dans un coin je fumais

Regarde-moi encore avec amour,

je sais que je suis vieux,

je sais que j’ai déjà vingt ans »

« Mais – elle répond – je t’épouserais quand même

moi, moi, moi

même si je t’ai toujours dit :

je veux aller au lit avec un homme

mais je ne sais comment faire

Tu me disais : pourquoi tu ne me prends pas moi ?

C’était un jeu

moi, moi, moi

je le sais que c’était un jeu

et je ne sais quoi faire

parce que là je ne veux plus

que rester ici à te regarder et écouter »

D’en haut pleut une neige verte

portée par les ombres du soir ;

tout à coup trois étoiles explosent

énormes comme un grand réflecteur

au-dessus de l’auto déglinguée

aux limites d’un champ

dans une auto en démolition

où deux jeunes hors du temps

font l’amour

R. Roversi, Il futuro dell’automobile. Dodici

testi per Lucio Dalla,1976

- Amont dévers — une anthologie poétique : Dans la poésie italienne, transductions (1) - 4 juillet 2021

- Jean-Charles Vegliante, Une espèce de quotidien - 6 mai 2021

- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Amelia Rosselli, Corrado Govoni - 6 septembre 2020

- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Andrea Zanzotto, Giovanni Raboni - 6 mai 2020

- Questionnements politiques et poétiques 5 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Patrizia Valduga - 6 mars 2020

- Questionnements politiques et poétiques 4 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Jolanda Insana - 5 janvier 2020

- Lucien Wasselin, Mémoire oublieuse et vigilante - 1 septembre 2019

- Eugenio De Signoribus : Petite élégie (à Yves Bonnefoy) - 6 juillet 2019

- Amont Dévers, treizième livraison - 4 juin 2019

- Amont dévers, douzième livraison - 1 avril 2019

- Philippe Denis, Pierres d’attente - 3 février 2019

- Amont dévers, onzième livraison - 3 février 2019

- Eugenio de Signoribus : Air du Dernier appel - 3 décembre 2018

- Amont Devers : dixième livraison - 5 novembre 2018

- Amont dévers, neuvième livraison - 4 septembre 2018

- Amont dévers 8 - 3 juin 2018

- Giovanni Pascoli, une traduction inédite : Le 10 Août (élégie) - 6 avril 2018

- Amont dévers — une anthologie poétique (7) - 1 mars 2018

- Pour un poète italo-iraquien disparu : Hasan A. Al Nassar - 26 janvier 2018

- Amont dévers — une anthologie poétique (6) - 19 novembre 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (5) - 2 septembre 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (4) : La poésie, le disparaissant… - 31 mai 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (3) - 31 mars 2017

- Quelques “paroles d’Afrique” - 28 mars 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (2) - 20 janvier 2017

- Giovanni Pascoli, Gog et Magog - 4 avril 2016

- Questionnements politiques et poétiques 3 : Giovanni Pascoli et la “fin d’un monde” - 4 avril 2016

- Avec une autre poésie italienne : L’élégie de Pascoli - 5 mai 2014

- Avec une autre poésie italienne : Une « lande imprononçable » peut-être - 6 septembre 2013

- Avec une autre poésie italienne : Giovanni Raboni - 15 mars 2013

- Avec “Une autre poésie italienne” : Amelia Rosselli - 2 novembre 2012