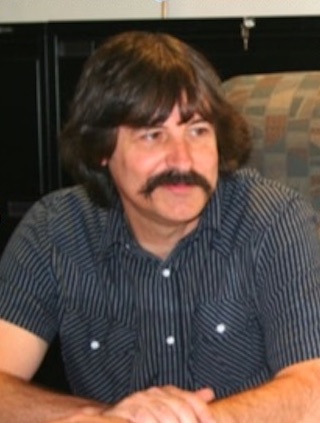

Que Bernard Mazo « le passeur », celui au chapeau, que tout amateur de poésie a déjà croisé au moins une fois, écouté aussi, lu peut-être, fasse l’objet d’un numéro de la revue Phoenix est bienvenu. Ce n’est que justice. Pour le passeur, bien sûr. Pour le poète aussi. C’est une forme de reconnaissance, commencée d’ailleurs par l’attribution du prix Max Jacob en 2010 pour son recueil La cendre des jours (éditions Voix d’encre, 2009). Mazo a la réputation d’être un homme généreux. Pourquoi pas ? Je veux bien le croire. Je ne le connais pas. Qu’il soit un poète généreux, de cela je suis sûr : je le lis.

Dans la revue Phoenix, Jean Poncet montre l’importance de la relation du poète à l’Algérie, là où il a passé 27 mois de guerre, lieu du traumatisme, Mazo le dit, mais aussi de la lecture des poètes, de l’écriture. De la découverte de la culture de l’autre aussi, de l’illumination que peut représenter une telle découverte. Le miroir de l’autre, c’est le lieu du cheminement de celui qui regarde et partage. Ce n’est pas rien un tel événement dans une vie :

En effet, j’ai eu « vingt ans dans les Aurès » comme le personnage du film de Jean Vautier, au titre éponyme. J’ai passé vingt-sept mois là-bas, au nom d’une cause qui n’était pas la mienne, triste rêveur éveillé qui, sans le secours de la poésie, aurait pu sombrer dans le désespoir car on me volait ma jeunesse ! Il n’en reste pas moins qu’à évoquer cette période si lointaine déjà, je ravive une blessure jamais cicatrisée, celle d’une culpabilité entêtante par rapport aux « exactions » – tortures, « corvées de bois », exécutions sommaires de prisonniers, etc – perpétrées par certains militaires français, aveugles dérapages indignes du pays des « droits de l’homme », et aussi le rappel de ce qu’était réellement le colonialisme en Algérie et son corollaire : le paupérisme, qui frappait toute la population maghrébine du pays. Je porte désormais au cœur, et à jamais, comme une secrète meurtrissure, cette Algérie martyrisée de ma jeunesse.

[B. Mazo, entretien avec Jean Orizet, revue Phoenix n°3, juillet 2001]

En soubassement de cette œuvre il y a la guerre d’Algérie. Et la renaissance lumineuse, paradoxale aux yeux de beaucoup sans doute, qui en a découlé. Une lumière qui apparaît dans les encres du plasticien et poète Hamid Tibouchi, les lavis qui accompagnent les poèmes du dernier recueil de Bernard Mazo, Dans l’insomnie de la mémoire. Qui connaît le traumatisme de la guerre dans l’œuvre de Mazo et certains poèmes de Tibouchi, ceux de Parésie par ex, verra à juste titre que cette association de deux poètes est un acte politique. Le recueil dit l’insomnie dans la mémoire.

La poésie de Mazo est ainsi poésie de l’ouverture, tendue au dessus de la Méditerranée, bruissement de la poésie des autres comme aime à le dire le poète. Elle paraît ancrée dans l’Histoire, dans les lieux. Ce n’est qu’apparence : si elle s’ancre là, c’est pour traduire un état plus ample de l’homme, l’état de l’humain et des histoires dans l’Histoire. Celui des liens. La poésie est ce qui nous relie. Jean Orizet montre bien cela.

La « terre natale » de Mazo, c’est le Poème. Et le Poème est dans l’homme.

Alors, Dans l’insomnie de la mémoire, Mazo nous entraîne dans la fragile respiration du poème :

C’est notre voracité envers tout ce qui est condamné à mourir qui nous rend tellement maladroits, tellement apeurés jusqu’à en être privés de parole face à la beauté désespérée du monde.

Puis dans la déchirure :

Si tout se délite

par l’aveuglement des hommes

combien serons-nous à la fin

Sur cette terre démembrée

fissurée saccagée

Combien serons-nous à survivre

à l’éclat soudain meurtrier du soleil

Ensuite, l’exil et la cicatrice.

Avant de porter la parole retrouvée comme l’on porte un coup d’estoc, une poésie qui « sait mieux que quiconque qu’aucun des mots qu’elle profère n’est innocent ».

Vient alors ce brasier de solitude où :

Le poète possède

ce pouvoir mystérieux

de déchiffrer

ce qu’on ne voit pas

au-delà du visible

cette ombre indéfinissable

de la beauté cachée

à l’arrière des choses

car la poésie est cela qui, dit le poète, se penche sur

la part

la plus obscure

de nous-mêmes

On quitte alors Mazo sur un long ensemble conduisant au silence.

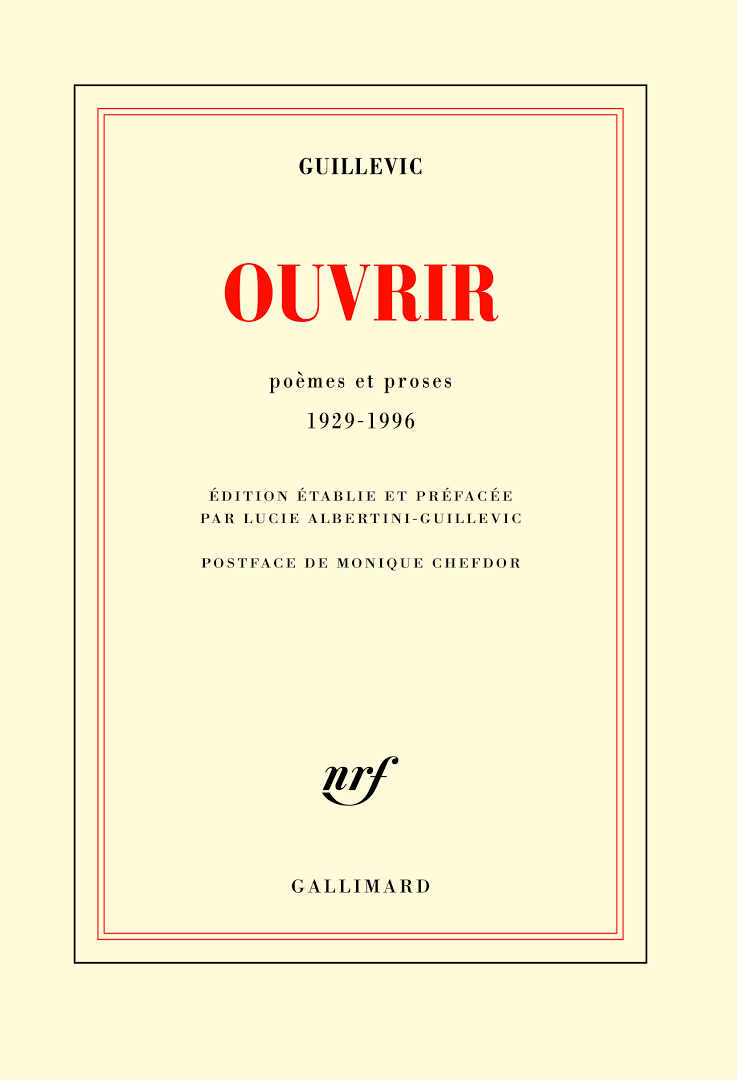

Autour de la parution de :

Bernard Mazo, Dans l’insomnie de la mémoire, Lavis de Hamid Tabouchi, Voix d’Encre, 2011, 19 euros.

Revue Phoenix n° 3, juillet 2001, dossier consacré à Bernard Mazo. Avec des contributions de Jacques Ancet, Lionel Ray, Max Alhau, Jean Orizet, Jacques Lovichi, Abdelmadjid Kaouah, Jean Poncet.