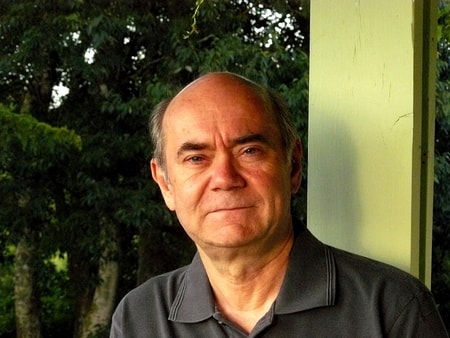

Christian Monginot, L’Insecte du placard, Un jour d’exercice sur la terre, textes inédits

VANITÉ DES VANITÉS

Tu empiles dare-dare tes livres sur ta table. Achevés, pas achevés. Édités, pas édités. Tes notes, tes brouillons, tes chroniques. Tu mets ton crâne par-dessus, style presse-papier. Un zeste de musique pour lier le tout. Luth, viole, flûte. Et ton globe terrestre pour dire d’où tu viens. Au cas où. Mais, vite, vite ! La lumière est en train de flancher. Ta chandelle est morte. Il n’y a plus de feu ! Toutefois, quoi qu’en dise l’ami Pierrot, dans l’état où tu es, frapper chez la voisine serait un manque flagrant et littéral de savoir vivre. Même si, dans sa cuisine, on bat le briquet. Viennent le peintre, le photographe, l’interviewer. Souris leur ! Pas comme ça. Non. Les deux mâchoires bien serrées et synchrones. Pas pendantes ni disloquées. Cheese ! Un dernier effort, oui c’est ça, autrement ça fait peur ou désordre et la postérité n’a pas besoin de ça. Hélas, hélas, pauvre Yorick ! Te voici donc nature morte et bien morte, crâne épinglé comme un gros scarabée au milieu de cette « vanité », le reste de ton squelette disparu, dispersé aux quatre vents comme les miettes du petit Poucet.

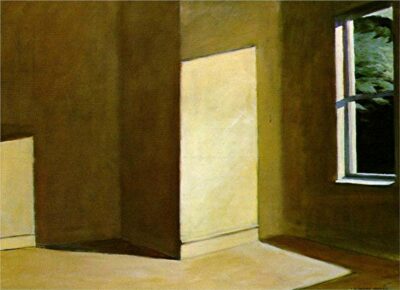

Ce sont les peintres hollandais, humoristes à leurs heures, qui inventèrent au XVIIème siècle ces joyeusetés qu’on appelle « vanités ». Par gros temps calviniste, il était de bon ton de faire chuter le prix des séductions terrestres et de rappeler à tout un chacun qu’il n’est qu’un peu de chair rêveuse sur un bout d’os friable, le tout coincé entre deux blocs d’éternité sévères. Un coup d’œil sur la mort matin, midi et soir, pensait-on, ça aide à patienter entre les repas et ça remet les idées en place. Tu tombes raide devant certaines de ces œuvres. Celle de Pieter Van Steenwyck, par exemple. Qui semble faite exprès pour toi. Il ne manque au tableau que ton ordinateur. Le reste, sur la table, est pareil. Mêmes objets, mêmes empilements, même désordre. Sauf que ton crâne est encore accroché sur tes épaules. Ce qui n’est pas vraiment gênant.

Jacques-Bénigne Bossuet, catholique impénitent, sermonneur de génie et évêque de Meaux, humoriste lui aussi à ses heures, stupéfia la cour du Roi Soleil, dans un de ses fameux stand-up, en ouvrant devant elle une boite surprise : « Me sera-t-il permis aujourd'hui d'ouvrir un tombeau devant la cour, et des yeux si délicats ne seront-ils point offensés par un objet si funèbre? » C’est ainsi que commence son sketch. Tu aurais payé très cher ta place pour voir la tête des Ducs et des Duchesses, des Marquis et des Marquises ! Un tombeau ! Autrement dit, une boite à vanités, destinée à illustrer cette leçon de chose épiscopale sur la mort et ses vertus thérapeutiques.

Vanité des vanités. Tu t’es aussi, quant à toi, très souvent retrempé dans l’humour sublime, grinçant et sans fond de l’Ecclésiaste, tu y reviens sans te lasser. Buée de buées. Tu nages entre ses lignes en retenant ton souffle. Tu tentes de plonger chaque fois plus profond pour en rapporter quelque étoile de mer, quelque coquillage inconnu. Fumée de fumées. La pratique régulière de l’apnée poétique donne à ton souffle ce petit coup de pouce qui te permet à chaque fois de ne pas rester au fond. Se pourrait-il que la joie paradoxale ressentie dans ces moments de plongée en eau amère et profonde découle d’une équation unique dont les termes incluraient tout ce que tu n’es pas au point d’en faire la pupille même de ton œil et le cœur palpitant de ta propre évaporation ? La mer mélangée avec le soleil. Les poissons avec les oiseaux. Les pierres avec les roseaux. Les jours gris avec les jours clairs. La présence avec l’absence. L’amour avec la blessure. La solitude avec ses reflets. Est-elle vraiment retrouvée ? Quoi ? L’éternité ! Mais ton chat miaule dans le couloir. Tu lui donnes quelques croquettes contre un bout de la réponse.

Texte extrait d’un livre en cours d’écriture de Christian Monginot : L’insecte du placard.

Illustration : une « vanité » du peintre hollandais Pieter Van Steenwick (1615 – après 1656). Titre du tableau : « ars longa, vita brevis », soit : « l’art est long, la vie est brève », formule extraite d’un aphorisme d’Hippocrate. L’aphorisme entier dit : « L’art est long / la vie est brève / l’opportunité fugace / l’expérimentation faillible / le jugement difficile ». Qui dira le contraire ?

HABITER POÉTIQUEMENT

Il suffit d’un instant, celui d’un premier pli dans le temps de la chair, pour que ton lieu te soit ouvert. Tout est là. Aussitôt. Tout. Tu touches d’un coup aux bords obscurs et muets de ton ignorance. De ta province. L’infini s’est fait un nouveau corps. Lumière. Nuit. Velouté d’étoiles. Carnaval de formes. Explosion de couleurs. Déluge de sons. Tourbillon d’odeurs. Été des saveurs. Brise des caresses. Tout est venu dans ce choc et dans cette stupeur que tu appelles « corps ». Rien ne reste dehors. Rien ne stagne dedans. Le vent emporte tout, le vent rapporte tout. Le vent qui est l’âme inquiète de toutes les poussières et la dictée secrète de ce qui te fait et te défait sans cesse.

D’aussi loin que tu voies, d’aussi loin que tu entendes, d’aussi loin que tu t’ignores, tu es déjà venu et revenu par lui. Il ne te manque que les mots pour le dire. Et ce manque sera, si tu le veux, ta vie. Un retard infini sur toi-même. Dans lequel s’engouffrera et parlera le vent. Quand tu verras l’oiseau, tu diras « l’oiseau », mais du mot à l’oiseau qui passe, tu te verras toi-même comme un puits sans fond. Un gouffre à peine aménagé avec de frêles passerelles et de pauvres échelles de corde qui se balancent dans le vide. Tu diras : voici tout ce que je peux faire pour combler mon retard et faire fructifier ce vide, je n’ai pas d’autre art poétique que ces cordes et ces planches. Et ceux qui croient en savoir long sur le « profond » se moqueront de toi.

Arrivé avant de partir, tu n’as plus qu’à trouver les actes et les questions qui mènent de la fin vers le commencement. La réponse est là et bien là. Depuis toujours. Comme un insecte prématuré, un papillon volant à l’envers, une perfection sans normes. Le voyage déjà achevé cherche parmi ses braises l’étincelle d’un départ avorté. Mais entre le voyage qu’absorbe l’horizon et l’horizon qu’aveuglent les désirs, toi tu cherches ton pas, ta façon de marcher, un chemin réversible où les mots ne seraient plus séparés de leurs actes ni de leur chair mais avoueraient enfin le poudroiement théâtral d’un monde étrangement continu dont les coulisses seraient la propre nudité des corps et des voix.

Extrait d’un livre en cours d’écriture : L’insecte du placard.

Illustration : Tableau d’Henri Rousseau, Le rêve, huile sur toile, 1910.

HEUREUX LES PAUVRES EN ESPRIT

Certains matins, tu te lèves et la richesse te submerge. L’autre richesse. Pas celle des comptes en Suisse ou aux îles Caïmans. Non. Celle du goût. Du goût des choses. Du goût d’aller. Du goût de vivre. Cette étrange saveur dont tu ne sais quelle est l’épice, mais dont tu peux retrouver sans peine les ingrédients de base. Une certaine fraîcheur, par exemple, qui est musique et danse pour le corps. Une certaine lumière, déjà présente dans le noir. Une sorte de légèreté élastique et digressive, qui semble se propager autour d’un centre vide se déplaçant sans cesse entre les objets, les pensées, les émotions. Le tout composant un trésor impalpable qui se confond avec le jour qui vient.

Mais parfois, comme par sortilège, enchantement, malédiction, alors que tu touches au cœur de ce trésor, tu butes contre un roc. Celui de la plus sévère pauvreté. Voici le rêve d’amour du Prince réduit à une pantoufle. Voici Cendrillon rendue à sa citrouille, à ses souris, à ses haillons. Le conte tourne court. As-tu rêvé comme eux ? Te voici soudain perdu dans la brocante des mauvais jours, courbé sous le vieux bric-à-brac des monotonies, l’insipide poussière de l’ennui, les toiles d’araignée du temps qui passe. Se peut-il que le cœur de la merveille fusionne ainsi avec le silence des pierres ? Est-il possible que le trop devienne synonyme du rien ? Par quel « sésame » communiquent donc l’envers et l’endroit du bonheur ?

Heureux les pauvres en esprit, dit-on. Et non les pauvres d’esprit, comme disent certains. Un trésor leur serait promis. Un Royaume. Durable écho de la montagne aux Béatitudes. Rumeur d’un temps où la ronde des pauvretés entraînait tous les pauvres à danser d’un même pas autour d’un même vide voilé d’amour et de stupeur. Mais toi, lorsque tu joues à saute-mouton de merveille en pauvreté, quel est ton bond, quel est ton vide ? Quels sont les enjeux, les désirs, la formule ou la destination qui te poussent à naître, à marcher, à écrire, écrire encore ? Toujours est-il que le bond se produit, que l’abîme est franchi, que l’incroyable advient. Tantôt dans un sens. Tantôt dans l’autre. Le moins changé en plus. Le plus changé en moins. Et ainsi de suite. Le miracle en est si familier qu’il semble l’air que tu respires. Tu ne sais par qui, par quoi, ni où, mais, de toute évidence, la recette est écrite quelque part en toi. Chimie ? Alchimie ? Magie ? Où donc se cache l’étrange Docteur ? Le Faust de ces métamorphoses ? L’alchimiste ou le sorcier de ces inexplicables torsions du goût des choses ? Où sa diabolique recette ?

Ta richesse a la couleur des fleurs, des fruits, la couleur des paysages luxuriants que le hasard vaporise parfois dans le vide qui sépare l’œil et le mot, le frisson et la forme, l’attente et la rencontre. Ta pauvreté a la couleur du givre, la couleur de ce qui s’éloigne et s’absente, mais que l’on sent un jour renaître à l’intérieur de soi à la façon d’un printemps discret, d’un conte que l’hiver aurait confié à la terre endormie et dont celle-ci se souvient en s’éveillant. Mais de l’une à l’autre n’a cours qu’un seul et même commerce, dont l’objet, le bénéfice et toute la magie consistent à rappeler à l’une ce qu’elle veut oublier de l’autre, afin que l’une et l’autre puissent reconnaître, par-delà espoirs et déceptions, dégoûts et fascinations, ferveurs et coups de blues, l’étrange unité du monde fou mais sans couture qui s’ingénie à les rêver ainsi, toutes deux, en les opposant.

Texte extrait d’un livre en cours d’écriture : L’insecte du placard.

Illustration : Wang Wei, période Tang, 701-761.

LES SAVOIRS D’APRÈS

Il est des savoirs amers. Des savoirs qu’on refuse. Des savoirs d’après. Des savoirs dont l’amertume brouille le goût qu’on a de vivre. Des savoirs que l’on frôle toute une vie durant sans pouvoir leur prêter la moindre part de soi. Savoir ce que tu aimes, savoir ce que tu refuses, savoir comment, pourquoi : tu en admets tant bien que mal brumes et flottements, mais lorsque tu t’approches de ces savoirs d’après qui te glacent le sang, tu doutes soudain de pouvoir en accueillir le tranchant sans te vider de toi. Que feras-tu, que vivras-tu, qui seras-tu après ? Peux-tu même imaginer le moindre après de ces savoirs d’après ? La poésie elle-même, celle qui ne recule pas, celle qui obéit sans défaillir au flux silencieux de ce qui dicte, la poésie possède-t-elle quelque double des clefs de ces savoirs d’après l’après ? Qui le dira ?

Or, y a-t-il pire savoir d’après que celui de la perte présente ou prochaine d’un être aimé ? Peut-être celui de sa souffrance, te dis-tu. Mais l’un ou l’autre revient au même, tu es touché en ce point où ce que tu vis se heurte au mur désespérant de ton impuissance. C’est au pied de ce mur, toutefois, que se dévoile à toi la pleine valeur de l’écho. Ce que tu te désoles de perdre se mesure à ce que tu n’as jamais possédé et qui t’a pourtant si fortement tenu. Devant ton impuissance et l’aller sans retour de la nuit, tu te dis que l’amour est un art infini de l’écho, et le monde, le simple fruit musical de cet art : mais pourrais-tu savourer le moindre fruit sans le perdre à l’instant même de sa cueillette ?

Les savoirs d’après ne sont pas de ceux qu’on acquiert par l’effort ni le talent. Ce ne sont que savoirs âpres distribués par le hasard ou la fatalité. Sans l’avoir désiré, tu en as reçu ton lot, et d’autres, pas moins saumâtres, se rapprochent de toi. Tu n’as pas choisi. Tu ne choisiras pas. Mais si tu regardes autour de toi, face au fil vibrant de ta chair s’étend l’immensité de ces monts, abîmes et merveilles d’effacements et résonances, pavée de ces savoirs amers que nul n’a désiré. Les disparus et les vivants y prospèrent d’une même vie et d’une même mort dans la seule chair des vivants. L’amour et la mort s’y abreuvent d’une même eau faite d’échos et de reflets qui s’entretissent entre les quatre coins du vide.

Chacun tient le fil à son tour. La tapisserie se déploie, s’étend et vit sa vie d’ombres et de lumières, de cailloux et d’étoiles, de saisons et de couleurs, flottant comme une oriflamme parmi les plis invisibles de la grande innocence. Des mains lâcheront le fil. D’autres le reprendront. Feu, miel, cendres à volonté. Tiens donc ce fil. Travaille vite. Bien si tu peux. Puisque c’est ton tour et que rien d’autre ne justifie les dix doigts de tes mains.

Extrait d’un livre en cours d’écriture : L’insecte du placard.

Illustration : Edward Hopper, Sun in empty room, 1963.

Un jour d'exercice sur la terre

Introduction

UNE CERTAINE INTENSITÉ

Quelques jours après la mort de Pascal, un domestique de sa maison trouva dans la doublure de son dernier pourpoint un parchemin et une feuille de papier, auxquels il ne put accéder qu’en défaisant la couture intérieure de l’habit. Ces documents furent aussitôt remis entre les mains de Madame Périer, sœur ainée du philosophe. Le texte écrit sur le parchemin, l’avait été avec grand soin de la main de Pascal, et figurait en double sur la feuille de papier, comme une copie ou un modèle du premier. Il était daté du 23 novembre 1654. Presque huit années s’étaient donc écoulées entre sa rédaction et la mort du philosophe, survenue le 19 août 1662. Compte tenu de l’endroit où il avait été découvert, du temps durant lequel il n’avait probablement pas quitté celui qui l’avait écrit et du caractère lapidaire mais intense de son contenu, on pouvait imaginer avec vraisemblance qu’il n’était destiné qu’à un usage personnel et constituait, à ce titre, une sorte de mémorial d’un moment très fort et très précieux dont le philosophe souhaitait conserver la trace tangible au plus près de lui. Écrit bref, énigmatique, succession de phrases courtes, d’interjections, exclamations, supplications, témoignant d’une crise spirituelle profonde, mêlant les accents de la contrition, de la prière, de la révélation et de l’extase, ce texte est connu aujourd’hui sous le titre posthume de Mémorial.

Tu avais seize ans lorsque tu découvris cet écrit dans une vieille édition des œuvres de Pascal. Sans que tu puisses alors comprendre vraiment la nature de la crise profonde qu’il évoquait, son intensité te frappa et te parut étrangement familière. Ce feu dont il témoignait, et dont ses mots semblaient autant de braises, te renvoyait à ces moments singuliers où tu avais toi-même, tout au long de ton enfance et de ton adolescence, connu de tels embrasements. Oui, cette intensité par laquelle un homme ou un enfant s’évadent parfois des signes et des cadres de son existence en déjouant la surveillance de sa propre raison, ne t’était que trop connue et t’avait depuis toujours autant fasciné qu’inquiété. Au fil de tes expériences de la vie et de tes relations avec la poésie et l’art en général, il t’a semblé que cette intensité contenait une aspiration à un mode de communication différemment orienté entre les hommes et esquissait, entre ceux qui en étaient porteurs, par-delà le temps, l’espace, les langues et les croyances, un embryon de communauté où cette communication trouvait non seulement une manière anticipée d’application sociale mais devenait ainsi disponible à tous ceux, qui pourraient dès lors, s’ils en ressentaient le désir ou le besoin, s’y associer.

Une telle communauté, liée de façon très improbable par un certain type ouvert et assumé de débordement symbolique, où quelques vivants de chaque époque auraient côtoyé quelques morts parmi les plus vivants des époques précédentes, aurait donc été faite, par les singularités respectives de chacun de ses membres, dépositaire d’une intuition de valeur universelle touchant à quelque limitation et inversion matricielles de la communication humaine et à la possibilité de faire et de dire plus et autrement. Tout ce que tu as pu écrire jusqu’à aujourd’hui n’aura, au fond, obéi qu’au désir d’approfondir cette intuition et de renforcer ta propre participation à l’effort de cette communauté dispersée, pour la mettre en pratique et la vérifier. Tu t’es très tôt senti aspiré et lié par cette intensité que tu éprouvais toi-même et retrouvais dans les Pensées ou le Mémorial de Pascal, dans la rage d’Une saison en enfer, la flamme noire des tableaux de Goya, la puissante révolte d’Artaud le Momo et dans bien d’autres œuvres, expériences ou façons de vivre déterminées par ce type de débordement raisonné.

Le poème présent ne fait pas exception à cette règle, bien au contraire, puisque, comme le dit le choix de son titre, extrait du Mémorial, il aspire à mieux faire ressortir encore et agir cette règle dans et contre le cadre de ta propre existence. Ce poème t’a été suggéré, entre autres choses, par ton insomnie chronique et ce qu’elle t’a appris du monde qui t’entoure et de toi-même. Ses couleurs varient selon l’heure de ses séquences. Poème de la ville, des gens qui l’habitent, de leur multiplication, de leurs métamorphoses, du trop qui les consume, du vide qui les nourrit, il s’est écrit au gré des flux et des reflux qui font communiquer entre eux les corps et les lieux, les heures et les couleurs, à la façon d’un vagabondage où intérieur et extérieur avoueraient leur nature commune et l’étrange continuité dans laquelle ils sont pareillement embarqués.

On pourra le lire, selon sa préférence ou sa disponibilité, de façon continue, comme une aventure, une quête, une histoire, un conte, ou bien de façon désordonnée, en disjoignant et séparant les séquences les unes des autres. À moins qu’on ne préfère accorder l’heure et la lumière de la séquence choisie à l’heure et à la lumière du moment de sa propre lecture. Il est vingt-deux heures trente à l’instant où tu poses le point final de ton livre, c’est peut-être l’heure à laquelle le hasard aura fait que le lecteur l’ouvrira : pourquoi ne te rejoindrait-t-il pas, par exemple, à la séquence correspondante ?

SÉQUENCE N° 1 : commençons par la fin [20 : 00]

Commençons par la fin,

Te dis-tu,

Car désormais l’ordre n’est plus l’inverse

Du chaos,

Et la fin pourrait bien être

Ce qui se rit de toi au fond de toi,

Cette chose dernière qui s’absente des mots

Dès la première phrase

Mais veille dans les blancs et n’en pense

Pas moins ;

Rira bien qui rira le dernier,

Comme on dit,

Et rire bien est sans doute

Ce qui peut t’arriver de meilleur ;

Tu t’assois sur un banc

Dans un minuscule jardin public,

L’air est doux,

Le monde semble endormi,

Des noms flottent dans l’atmosphère,

Tu t’efforces de déchirer la membrane invisible

Du temps

Pour entendre plus distinctement le murmure

De cette chose appelée fin ;

Entre la fin des haricots et celle

Qui justifie les moyens,

Entre la fin des fins et la fin de tout,

Se dissimule la plus discrète,

La plus silencieuse,

La plus opaque et charnelle des fins,

Celle qui tourne et vire dans ta tête et n’a cure

De tambours ni trompettes

Pour donner à chacun de tes mots

Cette pincée de vertige qui le sépare

Des brumes originelles ;

Chaque jour n’est-il pas d’ailleurs, comme celui-ci,

Le jour qui la précède,

Et chaque instant, celui qui la mélange au flot

De ce qui n’a jamais cessé de commencer ?

SÉQUENCE N° 13 : le « oui » où tu te perds [23 : 00]

Parfois, la nuit devient celle de tous,

Elle reconnaît son propre fil

Dans le tissage de chacun,

Nuit noire,

Nuit blanche,

Son pas devient audible,

Pour le dormeur, pour l’insomniaque,

Le noctambule, le somnambule ;

Tu crois la traverser, l’explorer,

Mais c’est elle qui musarde en toi,

Faisant cueillette de tes questions, de tes doutes,

De tes raisons de dormir ou de ne pas dormir,

Elle sait être une seule et même nuit,

Elle sait en être mille et une,

Elle est tienne parce que tu te fais puis te défais

En elle comme se font et se défont tes songes ;

Au matin, tu jurerais avoir rêvé,

Mais qui te dis que ce que tu crois avoir été ton rêve

N’est pas la pensée nue de cet arbre aux lucioles

Qui a trouvé en toi le nom de « nuit » ?

La nuit n’est-elle pas toute ton ignorance,

Mais à l’envers, vue de dehors,

Sa face non humaine si tu veux,

Visage exposé à l’absence dernière de regard ;

La grande image de la nuit n’est aucune image

Et toutes à la fois,

Elle est ce que tu ne vois pas

Dans tout ce que tu vois,

Elle est en même temps le point autour duquel

Tournent tes pensées les plus intimes

Et l’horizon où se dessinent

Les figures de ta stupeur ;

Le visage de la nuit résume-t-il ces visages tiens

Qui te restent étrangers,

Figures animales, végétales, minérales, divines ?

Son sourire n’est-il que ta façon

D’apparaître ou de disparaître,

Son silence, le « oui » où tu te perds ?

SÉQUENCE N° 14 : l’impasse matricielle [23 : 15]

Sur la chaîne préférée du patron,

Les informations tournent en boucle,

L’Apocalypse suit son bonhomme de chemin,

Mais les clients ne regardent plus, ils préfèrent

Échanger les fumées de leurs têtes plutôt que d’inhaler

Celle des commentateurs ;

Toi, tu regardes, au-delà de l’écran,

Cette foule immense que nul ne peut plus dénombrer,

Une foule venue du tréfonds de la vie,

Parlant des langues inconnues,

Serrée, pressée, affolée autour du vide qui aspire

Les cœurs, les esprits, mais ne donne à chacun

Ni le moyen ni la façon d’identifier

Le lieu à atteindre, le mot à dire,

La chose à désirer, la réalité à étreindre ;

Comme chacun,

Dans ce petit bistrot,

Tu es venu te délester des significations dernières,

Celles qui pèsent sur ta pensée, sur tes mots,

Tu t’amuses de voir ici,

Pour un instant,

La Fin trinquer et jouer aux dés sans façon

Avec le Commencement ;

Tu as appris à écouter, au gré du temps,

Un homme après l’autre, mais qui peut,

Restant dans sa propre mesure, écouter sans broncher,

Le grondement de ce torrent où les hommes roulent

Comme des galets ?

Le flux se mettra-t-il enfin à parler ou cela ne sera-t-il

Que subterfuge de ventriloques stipendiés

Contrefaisant les voix

De l’actualité, du temps, de l’histoire ?

Dans leurs habits déchirés, poussiéreux,

Ces foules viennent sans doute, te dis-tu,

De la grande impasse matricielle,

Celle qui durcit la matière du rêve afin de nier

La soif du rêveur et promouvoir obstinément

L’absurde tautologie du veau d’or et de son signe…

SÉQUENCE N° 26 : habiter la stupeur [02 : 15]

Ce n’est pas assez de s’étonner, songes-tu,

En terminant ton verre,

Ce n’est pas assez,

Il faut,

Un jour ou l’autre,

Sortir de l’étonnement passager,

Du doute méthodique,

De la perplexité de circonstance

Et investir,

Sans regret ni retour,

Poétiquement et pratiquement,

Le territoire hors dimensions de la stupeur ;

Ces corps qui vont et viennent sans but,

Ces bouches qui s’ouvrent sans parler,

Ces désirs qui tâtonnent dans la nuit des organes,

Ces rêves qui débordent les mots,

Ces intuitions qui griffent le silence,

Ces cris jetés au-delà du dicible,

Ces actes qui trouent la comptabilité des actes,

Tournent tous

Autour

De cette terra incognita ;

Ni l’ivresse, ni la violence,

Ni le mensonge, ni le déni,

Rien ne peut faire que l’instant

N’irradie désormais comme le cœur de braise

D’un astre aride où se vivrait

L’expansion d’une soif orpheline

En quête de sa neuve innocence et des lueurs

D’une insécable alliance ;

Celui que le temps oublie sur le bord du chemin,

Celui qui s’oublie sur le bord de lui-même,

Celui que mille vies aspirent, disloquent et abandonnent

À chaque pas,

Celui-là le sait mieux que n’importe qui,

Car sa chair est

La stupeur même,

Et sa pensée, une main tendue dans le noir

Vers la pensée naissante de ce qu’elle touche…

SÉQUENCE N° 95 : feu [19 : 30]

Vers le couchant, le feu hisse ses voiles,

Et la ville s’embarque avec armes et bagages

Dans ses ors et ses rouges ;

Les immeubles échangent leurs reflets,

Les arbres redorent leurs feuilles,

Les nuages prennent des poses,

Tandis que les visages se font tournesols

Et les désirs, cartes postales ;

Mais c’est un autre feu qui parle

Depuis le fond noir que masque

L’agitation inquiète des beautés simples :

Un feu d’épines,

Un feu de pierres,

Un feu de miroirs brisés,

Un feu de solitude et d’os voué à d’impossibles

Buissonnements,

Ou aux buissonnements de l’impossible ;

Ce qui brûle dans l’attente obscure des choses,

Fait briller le noir qui circule en toi

Et ouvre dans ton corps

Des allées rouges et blanches qui mènent

Vers des clignotements d’herbes électriques

Et des phosphorescences criblées

De lettres brunes signalant

Les opacités indépassables du paysage

Et les fausses

Interruptions du flux ;

Aussi, cherches-tu en toi et autour de toi

L’instrument

Le mieux adapté aux équilibres et aux tensions

De cet instant où se dévoile

La nécessité de faire un trou dans le décor ;

Mais tu devines que cet instrument ne sera

Ni question ni réponse,

Ni même cri ou silence :

Pourquoi ne pas miser alors, te dis-tu,

Sur cette tendresse idiote et sans objet

Qui n’a jamais jugé utile de demander

Sa route ni sa destination à quiconque ?