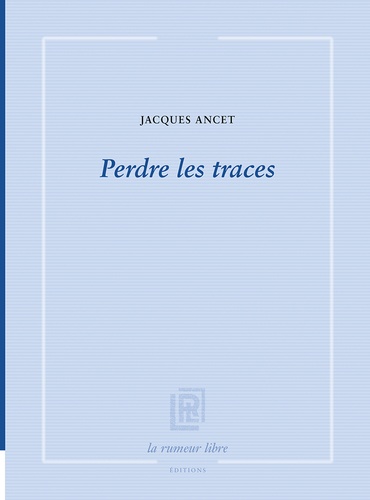

Jacques Ancet, Perdre les traces

Jacques Ancet, né un 14 juillet 1942 à Lyon, est l’une de ces grandes voix de la poésie française d’aujourd’hui qui jamais ne laisse indifférent et dont chaque nouvelle parution est toujours une surprise voire un ravissement pour le lecteur assidu, conquis.

Auteur de plus d’une soixantaine d’ouvrages, également traducteur reconnu et respecté (Saint Jean de la Croix, José Angel Valente, Luis Cernuda) et essayiste (Bernard Noël) – l’œuvre de Jacques Ancet se caractérise d’abord par sa régularité et sa constance ( d’exemplarité) et sa justesse de ton, dont la formulation verbale ou autrement sémantique, ne vaut ni pour apparat suranné, ni pour simple circonstance d’appoint ; mais qui puise plutôt son inspiration dans la longue respiration du poète « transporté » (transbordé) par les éléments d’un monde presque ouvert à l’infini ,avec en toile de fond la précision des termes, afin de définir le temps ou l’autre temps qui se déroule (roule) sur lui-même dans un espace (bordé) délimité, par la profondeur de l’interrogation, comme en témoigne encore son dernier recueil intitulé « Perdre les traces ». Un titre éloquent et juste pour s’enquérir d’un MOI fécond, et qui finalement ne doit rien à personne.

Parfois il voit la lumière : elle vient sans qu’il

l’attende. Elle est là sur une feuille, sur le

sol ou sur les doigts. Il ne compte plus. Les

nombres se sont perdus. Il attend pro-

nonce un mot – et l’oublie.Les traces – P.16

Jacques Ancet, Perdre les traces, éditions la Rumeur libre, 163 pages, 17 euros.

Une lumière en effet qui se fait attendre, désirée en contradiction avec elle-même –sa destinée sous-jacente – se croyant souveraine et invincible ; comme au détour d’un regard inquiet formaté par les nombres, mais qui oublie que l’ombre est souvent au rendez-vous de la quête insondable, irrévélée.

Il arrive au bout. Il va tourner la page, au

sens propre, au sens figuré aussi.P.17

Mais quel est-il donc ce double sens finalement , qui se croit être à la croisée des chemins, sans jamais révéler ce qu’il est réellement, de crainte de laisser apparaître de nouveaux « monstres » plus terrifiants, fussent-ils fantomatiques et impalpables hormis dans la conscience dévastée par une trop longue attente.

Un peu de vent pourrait l’aider.

P.17

Juste un peu de vent, éphémère, passager pour exprimer « le dit du dit » ou inversement le non-dit de l’épreuve insondable. D’ailleurs :

Il continue à parler mais il sait de moins en

moins. Ce qu’il voit, ce qu’il écoute qui

vient, l’éblouit, l’aveugle, couvre le bruit de

sa voix un appel, un cri, un feu crépitant,

mais d’où venu ?P.22

L’indécision conforte alors l’incertitude dans un ballet qui n’a rien d’anodin ; « un appel, un cri, un feu » marquant les différences, amplifiant les écueils existants. Ne plus rien entrevoir, percevoir de limpide. « Mais d’où venu ?».

Et pourtant, qui parle en lui ?

Obscure, une bouche s’ouvre

des mots qu’il ne comprend pas,

des phrases sans suite. Il parle

quand il veut se taire. Il sent

dans le jour venir la nuit.

Il voudrait se taire. Il parle.P.33

Le cri ?

Un cri qui ne cesse d’obscurcir l’espace. Un cri strident ou paradoxalement silencieux qui se veut aussi la maladroite formulation (juxtaposition) d’une autre attente plus désirable et discernable – persistante – à la lisière, d’un destin serein

qui ne serait plus que le silence de SOI ou de l’AUTRE. Comme aussi bien la solitude que le poète arpente et combat de toutes ses forces, depuis des lustres, sans jamais toutefois pervertir « la courbe de la vie » qui lui est humblement offerte pour exprimer ses mots au – quotidien -.

La solitude, dit-il,

comme une salle d’attente

où attendre sans savoir.p. 63

JE, TU, Il, « il est trop tard ; on y est ». Mais où ? Rien de plus incertain que de définir le « point d’achoppement », là où les mots font souvent naufrage dans un cri sans limite – un vide abyssal.

Comme sur une page vide

les mots qui souvent se taisent

et qu’est -ce qu’on entend alors

dans le silence qu’ils font ?P.69

Rien ?

Ecrire admettons-le n’est jamais que l’espace clos de sa propre nudité, nichée derrière une vitre sans tain dont les reflets floués libèrent une ombre plus sombre encore, que la main qui la porte (la transporte) pour simplement écrire des mots las, qui font naitre et renaitre – cette peur – que le poète n’a plus la force d’affronter et de chasser hors de son corps, de sa mémoire inquiète.

C’est la peur. C’est quelque chose de sale.

La peur -P. 93

Ni pluie, ni pensée. Quoi d’autre ?

quelqu’un respire à côté,

on l’entend parler, se taire.

La nuit vient de s’allumer.

Quelque chose est là, qui tombe

on ne voit rien, quelque chose,

ni la pluie, ni la pensée.

La pluie – P 110

Quelqu’un ? Quelque chose ? La pensée ? Ou plutôt une pensée qui viendrait conjurer la hantise du JE/MOI – une pensée subtile (sauvegardée) cela va de soi, et qui possèderait l’ultime pouvoir d’intervertir les termes de la raison troublée ; de l’extérieur à l’intérieur, du vertical à l’horizontal, sans jamais là encore déranger les éléments, car rien de plus aventureux et destructeur,..

Que mettre alors sous son nom ?

(question)

Cet impossible à saisir ?

(réponse)

Cette épine qui s’enfonce ? P.145

(fatalité)

Vraisemblablement ce recueil- là se veut-il la synthèse concordante d’un long parcours intérieur à la croisée de tous les chemins, aussi bien ceux que l’on emprunte « candide à soi-même », ou « apeuré de l’autre », comme si au bout du compte la solitude n’était qu’un oratoire de plus pour clamer son innocence perdue au travers de laquelle le temps défilerait à l’envers sans se soucier de sa vraie durée.