Autour des éditions de La Crypte : Romain Frezzato et Benjamin Porquier

∗∗∗

Romain Frezzato, comme un david aux testicules tombés

Les éditions de La Crypte sont des découvreurs et ont l'habitude de publier de jeunes auteurs (j'entends par là de moins de quarante ans). Cela se confirme avec Romain Frezzato, ce jeune enseignant chercheur en littératures comparées publiant là son premier livre de poésie. La majorité des lecteurs sera sans doute désarçonnée, voire outrée par ce livre à cause de la crudité assumée du propos et des mots pour le dire.

On se demandera parfois où est la poésie dans les quarante stations de ce chemin de croix particulier, car il s'agit de cela : la narration d'un quotidien que l'être aimé, désormais absent, imprègne de son fantôme, narration d'une traversée des jours, peut-être dépressive mais surtout pleine de rage, avec sans aucun doute un désir de provocation dans le dire. Alors, il ne faut pas s'attendre à quelque lyrisme que ce soit mais faire appel à l'étymologie, ποίησις , poíêsis (action de faire, création) pour accepter d'étiqueter ce recueil comme poétique. Cet avertissement posé, voyons de plus près. Le titre à lui seul est déjà un signal suffisant. Pour éclairer définitivement, voici le poème qui ouvre le livre :

1. JE N'IGNORAIS PAS

QUE DERRIÈRE LA

PORTE TU TE

FAISAIS VOMIRje n'ignorais pas que derrière la porte tu te faisais vomir

j'imaginais ton corps maigre enlacer comme un amant la cuvette fraîche

tes ongles emportant sans le savoir des particules indétectables

je devinais le flux encore très matériel de ton bœuf rossini

passer en sens contraire

avec patates et beans

à rebours de ton corps nigloland

et personne pour te prendre la tignasse

pas même l'image que tu te fais de toi

tes genoux sur le carrelage

des nuances de pisse imprégnées dans les joints

le spectre des accroupissements qui assiste au spectacle

moi derrière comme un chat qui gratte

muté en boudin de porte

sur lequel tu marches sans t'en apercevoir

Romain Frezzato, comme un david aux testicules tombés, éditions de La Crypte, 2023, 64 pages, 14 €.

On notera pour ce poème, comme pour tous les autres, le titre en lettres majuscules, ce qui dans un courriel ou un sms signifie que vous criez. Par ailleurs, tous les poèmes sont justifiés à droite, montrant, de mon point de vue, comme un jaillissement (avec écrasement en bout de ligne). Quant à ce que montre le poème en question, le réel le plus cru, dit le plus crûment, c'est une sorte de prélude aux autres poèmes qui seront vomis, criés, sur le même mode.

[…] la couleur excrémentielle de ta tignasse

sur le lait caillé de ton épiderme

tes mains comme des viscères qui poissent

et tout ça quand même vertébré

tes ongles sous lesquels des bactéries prospèrent

[…]

Mais il serait injuste de se focaliser sur la seule forme et son lexique brutal. Cette écriture furieuse trouve son fondement dans des épreuves que la pudeur effleure :

c'était beau de te voir revenir à la vie

lever la tête de la cuvette et en ressortir comme vénus

[…] ce matin pour la dernière fois les portes automatiques du chu

s'étaient ouvertes

puis refermées

sur nous

et l'on a retiré ton cathéter

[…] et puis j'ai embrassé ton crâne

en espérant que ma salive

puisse faire revenir tes cheveux

Des vers disent simplement cette douleur faite de tristesse et de colère :

pourquoi je porte tes pulls

pourquoi je garde tes robes

pour qui je retiens tes colliers

dans le placard de quel pavillon dois-je suspecter le pire

où vont ces escaliers qui grincent

quel volet roule aujourd'hui sur l'obscurité

de ce qui fut jadis ta chambre

et cette jeune mère qui respire dans tes atomes

pourquoi tous les miroirs du monde cherchent-ils

à rendre compte de ton profil

quand ton profil compte ses cendres sous je ne sais quel marbre

Plusieurs poèmes balisent le recueil, de leurs observations acides sur le monde alentour, ce monde propret, terne, dans lequel l'auteur se sent étranger.

des gens qui regardent de la bonne façon

pensent de la bonne façon

sont représentatifs de leur génération

avec des cartes bancaires et des idéaux

Autre exemple :

que se cache-t-il derrière les murs

des pavillons de lotissement

sans doute des couples en crise et des enfants

qui essaient de contourner le contrôle parental sur l'ordinateur du salon

puis quoi encore des électeurs

des garants de la république

des mères de famille

avec des secrets enterrés sous les pétunias

Ou, encore avec ce regard qu'on sent ironique :

sur la banquette de moleskine

deux quadras très tendance

retirent leurs capelines pour me faire de la place

[…] mais les deux queers d'à côté ont commencé leur carrot cake

le premier a dit à l'autre

c'est quand même un peu sec

Cependant, quoi que le texte décrive, c'est toujours la figure en creux de l'être aimé qui traverse ces lignes pleines d'indignation et de mélancolie : il reste un trou à l'endroit où ta langue a percé / des courants d'air s'y précipitent ou en partant tu as oublié de reprendre ton odeur / je crois qu'elle s'est comme incrustée / ton fond de culotte renversé sur ma tête, avec cette prépondérance du corps, quand tu étais sur moi / je me suis réjoui du travail de tes hanches / et puis j'ai hésité entre beauvoir et eva braun / tes prunelles ont viré au blanc / et tu as fait ce truc avec tes fesses / on ne s'est pas endormis aussitôt, le corps donc qui procure la jouissance et nous indique dans le même temps notre finitude.

J'évoquais en introduction une traversée des jours, peut-être dépressive et pleine de rage :

[...] fasciné par le spectacle

d'une fille qui réapplique son maquillage devant la vitre du métro

l'ouverture de sa bouche je ne sais pas comment elle fait

[…] je ne m'étonne plus qu'à chaque fois le monde me rate

quand elle redouble sa tête de ce vide étonnant

[…] moi si j'ouvrais ma bouche devant mon miroir

pour y remettre ou non du rouge

j'aurais l'air d'un poisson en sang

Je terminerai (presque) par l'aveu de ce vingt-et-unième poème :

la vie m'est un gris adéquat

à 6h du soir je ferai ton sur ton

en flottant de la gare à chez moi

j'accosterai l'inaperçu

le scrutin européen

les enquêtes d'opinion

tout le territoire de la téléphonie mobile

les passants comme des panneaux

publicitaires

avec leur sac et leur casquette

les appels à témoins

et moi qui m'empresse au silence

le monde me passe

par le côté

ou

tout comme

Pour qui accepte d'être dérouté, voire choqué par moments, pour qui garde un esprit ouvert et désireux d'explorer, il découvrira une langue (qui est aussi le propos de ce livre).

que tu me touches se transforme en syntaxe

que je te sente se fige en grammaire

j'ai fait des accents de tes cils

tu ne sais pas à quoi tu t'exposes

∗∗∗

Benjamin Porquier, Saudade

C'est le deuxième livre que Benjamin Portier publie aux éditions de La Crypte, le premier étant Heimat. Ils ont été conçus comme un diptyque, mais on peut les lire indépendamment l'un de l'autre.

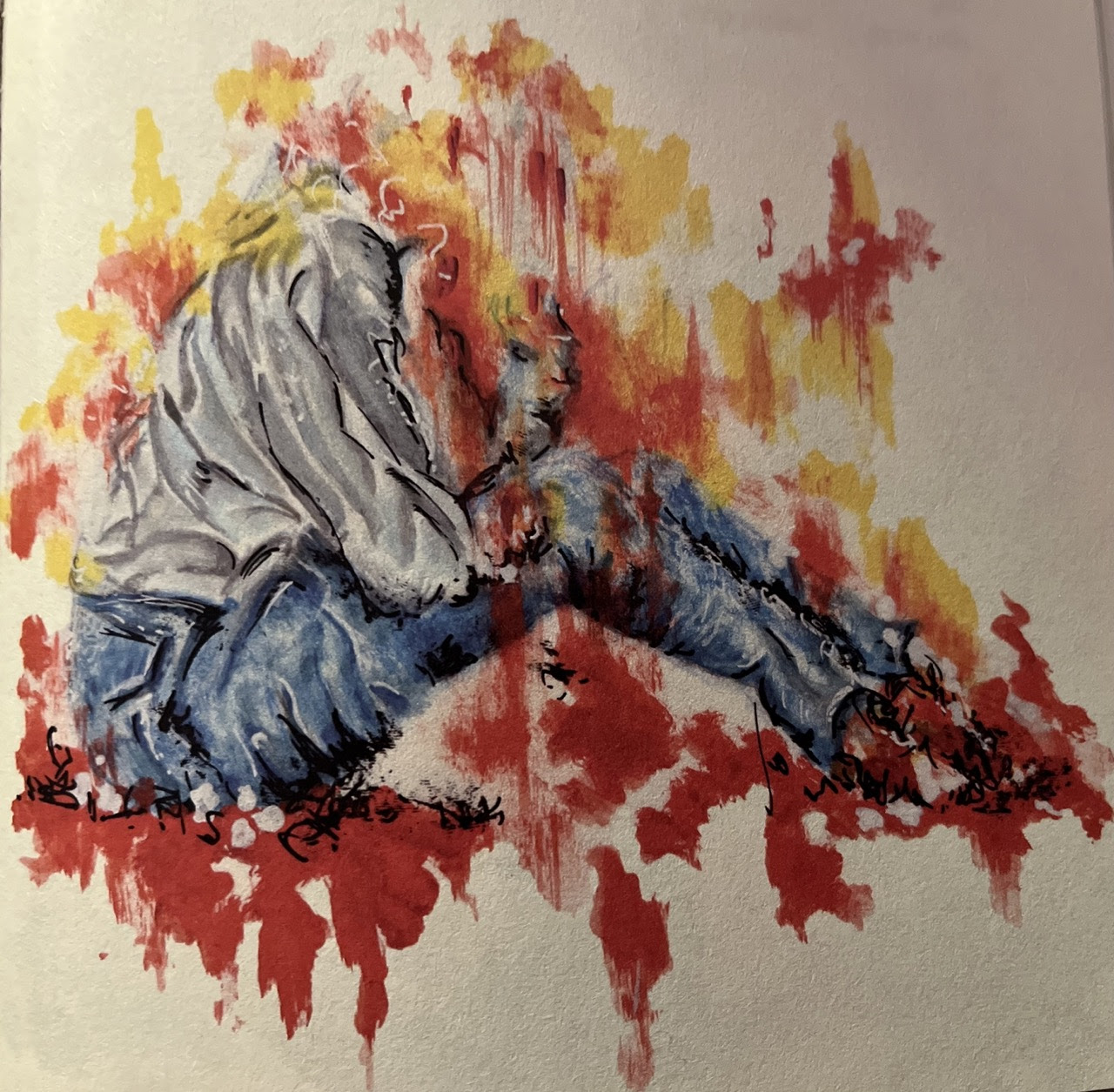

De belles peintures, dues au père de l'auteur, accompagnent les poèmes. Puisque le mot saudade est portugais, on trouve en exergue une étymologie (en portugais) de José Pedro Machado qui nous explique que le mot vient du latin solitate (solitude) et qu'il peut se traduire aujourd'hui par nostalgie. Ainsi, le livre s'ouvre sur ces vers :

il existe un instant qu'en tout lieu

l'on traversera

comme on épluche un oignonchaque strate mère d'un autre oignon

chaque strate chair à pleurer

Benjamin Portier, Saudade, éditions de La Crypte, 2023, 144 pages, 18 €.

Le livre présente toujours sur la page de gauche (à une ou deux exceptions près) un poème dans lequel figure le pronom elle écrit en italique et sur la page de gauche un autre poème d'où il est absent (là aussi à une ou deux exceptions près). Ces pelures d'oignon, enlevées une à une, en découvrant une autre, sont comme des pellicules de souvenir qui dévoilent au fur et à mesure mais renforcent aussi l'énigme quant à cette mystérieuse elle, disparue, enfouie dans la mémoire ; elle ne suscite pas seulement la nostalgie, elle finit par être Saudade. On notera par ailleurs que ce qui concerne les principaux protagonistes, les mots qui les évoquent sont toujours écrits en italique, que ce soit elle ou le narrateur : je, moi... Tout se passe comme si le monde alentour était durement concret alors que ces deux-là flottent dans une sorte d'évanescence...

Oh mon amour je t'en supplie

ne me considère pas

ne me reprends jamais

toi qui as aboli la meilleure part de moi

Alors que les mots désignant les autres sont écrits en lettres majuscules (comme une menace) : l'agenda des GENS, CEUX qui les avait gravées, QUI a vécu douze vies, ON aurait le penchant, VOUS savez, etc.

marcher

parler

lire et écrire

patienter au rouge

compter

demander l'heure aux PASSANTsil lui a tant fallu apprendre

pleurer par contre elle a su tout de suite

Certains mots sont barrés, ajoutant à l’ambiguïté, à l'interrogation. Tout juste aura-t-on repéré qu'ils concernent des personnes, le lien familial, mère, parents, sœur, famille, ta fille, ton fils, l'évocation d'éléments météorologiques, il pleut sur la pluie / bientôt il neigera sur la neige, mais aussi des mots comme demain et systématiquement le mot amour. Enfin, comme pour les étirer, en forcer l'articulation, certains mots sont découpés : in-sai-si-s-sa-ble, l'ar-tiste engagé / s'il l'é-tait vraiment / ne serait-il pas plutôt a-piculteur, non-cha-lant, vo-lon-tai-re-ment.

Ces aspects formels relevés, il est difficile de dire précisément ce que narre cette saudade : des instants, des sensations...

sous la pergola

le soleil en grappes vertes sur son front

ON peinerait à différencier elle

d'un chat

Ou encore :

comme on rançonne un supermarché

deux amants

l'un en l'autre se fondent

dans le tumulte un peu navrant

des vieillards arthritiques

puis s'assoupissent

Insertion du réel dans le poème, comme observé à travers une vitre embuée :

file une étoile

entre les lampions de juillet

c'est doux

comme une pincée de sucre

saupoudrée sur le jeûne

Réel le plus insignifiant parfois, tissant les mots du poème en la mineur : tandis que sur la cheminée les plantes / poursuivent / leur hivernage quiet

Mais c'est bien évidemment elle qui est présente tout au long du livre :

d'humeur badine

elle prends des poses sur l'escalator

memento mori

et c'est toutaujourd'hui a un goût de chlore

sirotant l'avenue

sous leur masque de carnaval

carpe diem est le nom de EUX

Un vers parfois concentre à lui seul une émotion forte :

la joie de elle comme un filin étroit

Le livre entier est un hymne en même temps qu'une nostalgie, une entreprise de raccommodage d'une blessure vive, comme en témoigne le mot kintsugi employé par deux fois. Il s'agit d'une technique japonaise de réparation des porcelaines et céramiques brisées, au moyen de laque saupoudrée de poudre d'or. Les cicatrices sont ainsi comme idéalisées et l'objet s'en trouve plus beau.

une balafre pour le ventre

une balafre pour les poumons

une balafre pour le premier soleilkintsugi

Et à la dernière page :

et elle

à égale distance de chimères

et de kintsugi

de la femme elle est une ébauche

une tentative

Il faut se laisser aller à la lecture de ce beau livre comme on le ferait pour une rêverie, accepter le flottement avec elle, saudade.