Michel DEGUY, Prose du suaire.

Prose du suaire de Michel Deguy est un livre qui va vite à lire même s'il incite l'amateur de poésie à prendre son temps… Qu'on en juge : quatre pages (dont la quatrième de couverture) en français, seulement, dont un poème de Deguy ensuite traduit en 19 langues ! Un poème écrit à l'occasion de la disparition d'Abdelwahab Meddeb. Si l'on ne présente plus Michel Deguy, quelques mots sont nécessaires quant à Meddeb (1946-2014).

A Meddeb est un poète franco-tunisien, spécialiste du soufisme, qui enseigna la littérature comparée à l'Université de Paris-X. Sa position libérale (au bon sens du terme) et tolérante peut s'expliquer par le fait que ses aïeux paternels aient été des crypto-musulmans expulsés d'Espagne en 1609. Sa poésie est révélatrice de son intérêt pour les voix pré-socratiques et soufistes, auxquelles il convient d'ajouter "celles des poètes arabes et persans à celles des poètes médiévaux appartenant aux diverses traditions romanes [ainsi que celles parvenues] des maîtres de la Chine et du Japon classiques" (selon une célèbre encyclopédie en ligne).

M Deguy et A Meddeb étaient liés par une profonde amitié qui est à l'origine de ce poème. La Prose du suaire est un poème en vers. C'est que le mot prose ne désigne pas seulement la forme ordinaire du discours parlé ou écrit, mais également un chant liturgique strophique et versifié, souvent rimé. Le suaire, quant à lui, est un terme littéraire qui renvoie au linge dans lequel on ensevelissait les défunts. Le titre du poème (et du livre) s'explique alors.

Dialogue au-delà des croyances : les traducteurs (dont les options religieuses ne sont pas connues) appartiennent à des pays ou des cultures dont les croyances sont diverses. Deguy écrit, dans la quatrième de couverture, que "Voile et suaire sont les reliques dont hérite notre Histoire non sainte". Quant à A Meddeb, ses centres d'intérêt prouvent son ouverture d'esprit. La mort d'un proche ou d'un ami est inacceptable et la souffrance est au rendez-vous. Michel Deguy trouve les mots justes pour décrire les ravages de la mort sur le corps de celui qui est parti, pour dire son regard et sa douleur : "Ton visage se retire de la prosopopée" ou "Par les yeux enfoncés tu recules en toi". L'émotion se dit sobrement : "Je t'ai baisé la main pour te dire adieu", mais aussi le parti-pris intellectuel : "Sachant qu'il n'y aurait ni au revoir ni à dieu". La fin du poème évoque l'immortalité du poète qui restera dans le souvenir de ses amis et dont la parole résonnera dans l'avenir car le moment est celui "des viveurs et des tueurs". Il est à noter que cette fin est calligraphiée par Rachid Koraïchi sur la couverture sous un trait épais symbolisant le dôme d'une mosquée…

Si le lecteur n'est pas tenu de connaître toutes les langues dans lesquelles le poème est traduit, il pourra cependant apprécier, sur le plan esthétique, la calligraphie arabe ou les caractères chinois, grecs, japonais et autres : Michel Deguy a raison de parler d'une tour de Babel en vingt poèmes ! Une belle façon de faire mentir le mythe, une façon qui réunit les hommes plutôt que de les diviser…

*

Patricia COTTRON-DAUBIGNÉ : Paysage avec Roms, fleur sauvage et chemins d'horizon.

Que peut la poésie ? Ou plutôt, quel(s) effet(s) provoque la lecture d'un recueil de poèmes ? Un effet de sens quant à la vie et un effet littéraire, sans doute… Cet effet de sens et cet effet littéraire sont les conditions nécessaires pour ne pas se laisser prendre aux pièges de l'idéologie dominante. L'effet de sens pour ne pas aboyer avec les chiens de garde de la société sur le plan politique, l'effet littéraire pour savoir échapper à la mode...

Le récent recueil de Patricia Cottron-Daubigné, Paysage avec Roms…, me ramène en arrière, au temps de ma jeunesse où les grande surfaces n'existaient pas, où le commerce de proximité proposait l'essentiel et le quotidien. Les bohémiens envahissaient parfois dans le village et cherchaient à vendre le superflu, "des mouchoirs brodés" comme le rappelle Patricia Cottron-Daubigné dans son poème Paysage aux broderies. Aujourd'hui, tout cela a disparu, remplacé par le supermarché du coin ou du bourg qui offre en permanence le superflu, quitte à oublier l'essentiel : allez trouver un recueil de poèmes au rayon librairie du supermarché ! Les marchands ont condamné la poésie et la révolte : tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes voué à la consommation ! Mais Patricia Cottron-Daubigné n'est pas naïve : elle parle aussi des mensonges des bohémiennes dans le même poème. Maintenant, ce sont les capitalistes anonymes qui mentent, les Roms ne demandent qu'à vivre, prisonniers des mirages de l'Occident et victimes de l'hostilité ambiante.

Patricia Cottron-Daubigné est sensible à la poésie d'Apollinaire, d'Aragon, de Baudelaire, d'Éluard et de Rimbaud comme elle est sensible aux chansons de Jean Ferrat. D'ailleurs elle rend à César ce qui est à César : elle avoue ses emprunts page 12 ! Aragon est présent dans les poèmes de Cottron-Daubigné avec les références au Fou d'Elsa ou les citations de poèmes mis en chanson par divers compositeurs comme Brassens ("Il n'y a pas d'amour heureux", un poème de La Diane française) ou Ferré (les "écluses" de Après l'amour, du Roman inachevé). Jean Ferrat trouve un écho de son "C'est un joli nom camarade" avec "C'est un joli mot tzigane" ou "C'est un joli mot roulotte" . Etc… Et page 39, elle cite ses sources : on ne pourra pas l'accuser de plagiat !

Mais elle renouvelle la poésie dite engagée de la plus belle des manières, à l'opposé de tout didactisme moralisateur. S'il est vrai qu'un être humain est un être humain quelle que soit sa race ou sa nationalité, la troisième partie du recueil, intitulée Une musique à ses hanches, témoigne de l'universalité de l'amour à travers une bohémienne. Sans complaisance, sans slogan, sans parti-pris, tout est dit. Belle leçon de tolérance ! Ne rêvons-nous pas, tous autant que nous sommes, d'accorder les cieux aux battements de notre chair ?

*

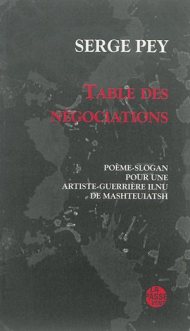

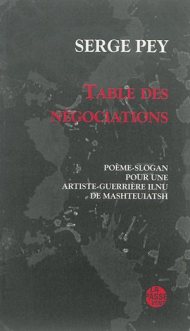

Serge PEY : Table des négociations.

La poésie sonore, tout comme la poésie spatialiste illustrée par Ilse et Pierre Garnier, est une tendance (lourde) de la poésie en général. Serge Pey propose un livre de poésie intitulée Table des négociations et sous-titré Poème-slogan pour une artiste-guerrière ilnu de Mashteuiatsh. Le terme ilnu désigne un peuple amérindien sans écriture du Canada qui a disparu en tant que nation mais dont la culture est toujours vivante… Mashteuiatsh est une réserve indienne du Québec. L'artiste-guerrière du sous-titre renvoie à Diane Robertson à qui, d'ailleurs, cette plaquette est dédiée. Ces précisions lexicales étant apportées, il est loisible désormais d'aborder l'aspect poétique de ce livre qui n'est rien d'autre qu'une partition (au sens musical) de poésie sonore. C'est dire que le "poème" ici imprimé a besoin d'être écouté c'est-à-dire dit, proféré au préalable…

Le mot "partition" n'est pas exagéré car Table des négociations se présente de façon particulière : chaque page reçoit, imprimé en noir, un texte destiné à être dit et, imprimée en rouge, la transcription phonétique de chants d'oiseaux destinés à accompagner la parole humaine. On peut d'ailleurs se demander si cette transcription reproduit fidèlement le chant des oiseaux… Ce qui compte bien évidemment, c'est l'interprétation où se mêlent le texte dit par Serge Pey et le chant des oiseaux dans un tout sonore. Le livre n'est donc qu'un pâle reflet de la performance qui se cache derrière les pages.

Serge Pey est connu pour avoir écrit, par le passé, ses poèmes sur des bâtons avec lesquels il réalisait ses performances. Il travaille entre l'oralité et l'écriture, il travaille sur les poésies traditionnelles des peuples sans écriture, il a utilisé le bâton de pluie et le rythme de ses pieds frappant le sol… Dans le texte qui est ici donné à lire, il s'élève contre "… le pouvoir colonial / [qui] a interdit / aux PEKUAKAMIULNUATSH / de venir aux commémorations / ainsi qu'autres nations / ALGONQUIENNES". On peut aussi relever ces mots : "Parce qu'entre / 1915 et 1920 / le pouvoir québécois / a fait disparaître plus de 15000 noms / de lieux amérindiens". Les USA ne sont pas oubliés : cent mille Indiens déportés, huit mille Cherokees morts de froid et de faim… Voilà pourquoi le texte de Serge Pey est truffé de mots amérindiens, peut-on rêver plus belle illustration de la poésie sonore ? La litanie des avanies du pouvoir sauve la poésie action des discours convenus !

"Table des négociations est un cri de révolte, un message politique et une lettre d'amour contre l'oubli pour ceux que Serge Pey nomme les peuples du poème" affirme la quatrième de couverture… Et l'ensemble des éléments mis sur la table de négociations par les poètes d'ici face aux pouvoirs héritiers du colonialisme.

*

Mathias LAIR : Ainsi soit je.

Tous les poèmes de ce livre sont rédigés (et imprimés) de la même façon : un blanc vient briser le vers et un trait continu (d'une longueur identique à celle du dernier vers) souligne la fin du poème. Si la béance est ce qui structure l'inconscient et la présence même du désir, alors cet espace béant qui échancre le poème dit quelque chose. Un texte en prose précède les quatre parties de l'ouvrage de Mathias Lair, on y lit cette citation extraite de La Portée de l'ombre de Michèle Montrelay : "C'est là, dans les tout-débuts et même avant nous, que gîte, se terre ce qui obstrue la source, ce qui fait que notre vie, sa poussée - entendons la poussée de la pulsion -, au lieu de nous être donnée par nos géniteurs, fut raptée par leur angoisse, leurs douleurs, leurs conditions de mort-vivants". Ainsi soit je serais donc le livre du combat pour retrouver "la poussée de la pulsion" (il faut alors se souvenir que Mathias Lair a pratiqué la psychanalyse)… Autrement dit, l'illustration que la vie n'a pas d'autre raison que d'être.

N'étant pas psychanalyste, je ne traquerai point les indices qui, dans Ainsi soit je, semblent aller en ce sens. Mais seulement interrogerai les poèmes. Si la mère castratrice empêchait Mathias Lair de s'exprimer, il s'est bien rattrapé avec ces poèmes : "d'un côté muet de l'autre / hurlant enlever…". Il cherche à comprendre d'où il vient et ce qu'il faut faire pour construire son identité (si l'on veut dire les choses simplement, mais peut-on, vraiment, les dire ?) : "castrer le sens de / son natif utérus". Le lecteur reste désemparé devant cette expérience intime qui se double d'une tentative poétique. Il y a des poèmes qui le laissent sans voix, comment réagir en effet face à ces vers "mais / la sensation de l'énergie je l'ai / elle se suffit la sensation". Il est difficile de tenir un discours cohérent (sauf à mimer ce qu'écrit le poète) devant ces phrases désarticulées et ces mots parfois coupés, tronqués et ce n'est pas la moindre difficulté que rencontre le lecteur d'Ainsi soit je. Face à la brutalité qui sourd de ces poèmes, les rapports entre le petit enfant et la mère ne laissent pas d'interroger : "que faisait-elle au lit / (robe retroussée sous le drap)" ou "était-elle morte je restais / parfois dans la cuisine parfois / dans la cour par temps / beau rarement chez les enfants / du voisinage" ; mais cela ne va pas sans ambiguïté car l'enchaînement des mots amène le lecteur à penser que les enfants du voisinage "ne voulaient / pas disait-elle de moi". Etc.

Mathias Lair rappelle par l'existence même de ce recueil que la poésie est avant tout expression personnelle, une expérience singulière, qu'elle exige du lecteur un effort certain pour explorer cet univers intime… Sans doute cette lecture suppose-t-elle une certaine maîtrise des idées, des courants de pensée, des concepts en usage dans certaines disciplines. Mais il n'y a là rien de rédhibitoire car cette maîtrise fait partie (ou devrait faire partie) du bagage intellectuel que transmet le système éducatif. Ou si l'on ne compte pas sur l'école (à juste titre) que peut acquérir lui-même le citoyen… Et tant pis si je parais être un optimiste indécrottable !

*

David DUMORTIER : Vous êtes peut-être dans ce livre.

De quoi s'agit-il avec ce livre ? D'une succession de petits textes en prose (sauf un ou deux "poèmes" en vers, c'est-à-dire que l'auteur va à la ligne avant le bout de la page). D'aucuns diront poèmes en prose, d'autres non… Voilà qui rappelle que la poésie est multiple. Ces textes sont caractérisés par un apparent non-sens. On peut tenter une typologie. On trouverait des textes relevant du jeu de mots ("Une femme était une rose : une fleur qui ose toujours deux fois" ou "Un homme était très olé olé sans avoir une goutte de sang espagnol"), des textes relevant de jeux sur l'image ou sur l'expression imagée ("Un homme qui était né sans défense dans la vie se fit voler tous ses ivoires" ou "Un homme était très à cheval sur les principes. Mais il n'était pas assez grand prince pour entretenir un cheval"), des textes construits sur la non concordance chronologique ("Une photographe déplorait que les pêcheurs n'utilisassent plus les boutres pour jeter leurs filets sur les côtes africaines. Ils prennent aujourd'hui des embarcations en plastique. Elle disait cela tout en jouant avec son appareil photo numérique car il y avait bien longtemps qu'elle avait abandonné l'argentique"), des proses simplement absurdes ("Une femme quitta son mari pour partir avec un homme beaucoup plus vieux que lui. Si elle avait été patiente il aurait fini par devenir vieux lui aussi") et bien d'autres encore… David Dumortier dit l'absurdité du monde de façon plaisante. Mais on retrouve dans ses mots les thèmes habituels de ses livres : l'arbre, le travestissement ("Une mère s'inquiétait…"), l'indifférenciation sexuelle (même texte), etc.… Il faut s'arrêter sur cette prose de la mère inquiète pour comprendre la cohérence de la démarche de Dumortier : l'inquiétude de la mère naît de ce qu'elle voit son fils coudre et elle s'interroge "Ne pouvait-il pas avoir des jeux de garçon ?" et quand elle le voit apparaître déguisé en cow-boy, elle exprime sa joie de le voir ainsi … plutôt que déguisé en indien. Tout est dit ; par le mensonge… Le lecteur se souviendra alors que le poète a publié en 2006 un conte intitulé "Mehdi met du rouge à lèvres"… David Dumortier travestirait donc la poésie…

*