Tanaya Winder : Regard sur la poésie native américaine

Regard sur la poésie native américaine.

Tanaya Winder : de la réserve Ute (Colorado) à la notoriété littéraire.

Tanaya Winder est poète, performeuse, enseignante. Elle représente de façon éclatante comment de plus en plus de jeunes « Native American » comprennent la nécessité du processus de guérison

Après des générations et des générations de populations indiennes traumatisées par les politiques et les mauvais traitements qui leur ont été infligés au cours des siècles, la volonté de sortir de l’abîme grâce à la force de résilience est affirmée aussi bien dans des textes, des pièces d’art, que par des actions concrètes. Tanaya a grandi sur la réserve Ute d’Ignacio dans l’état du Colorado, elle est membre de la tribu Shoshone de Duckwater (avec également des ascendances Païute, Diné (Navajo) et même noire-américaine).

Très marquée par le suicide d’un ami étudiant qui n’était que bonté et empathie, elle en est venue dans ses textes et lectures, conférences et ateliers, à promouvoir un comportement basé sur « l’amour ». Elle écrit, enseigne sur et autour les différentes expressions de l’amour : amour de soi, amour intime, amour social, amour au sein d’une communauté, amour universel.

Elle parle souvent de l’importance de « l’œuvre du cœur » : comment l’on peut utiliser nos talents pour servir nos passions et réussir une vie en dehors des rails du succès tel que compris aux Etats Unis. Elle a obtenu une licence d’Anglais à l’université de Stanford (Californie) et une maîtrise en écriture créative à l’université du Nouveau Mexique. Après quoi elle a co-fondé avec Casandra Lopez (voir https://www.recoursaupoeme.fr/?s=Casandra+Lopez), un site littéraire nommé As/Us: A Space for Women of the World. Puis elle a fondé une compagnie appelée DREAM Warriors (les guerriers du rêve) pour aider les artistes Indiens, compagnie dans laquelle elle est secondée par le rappeur Lakota Sioux Frank Waln par exemple, ainsi que d’autres artistes « Native American », et ce afin de soutenir les étudiants Indiens apprentis artistes « perdus » dans la jungle universitaire. Auteure d’un premier livre de poésie, Words Like Love (West End Press, 2015), elle avait précédemment fait paraître un livre d’entretiens avec Joy Harjo, (voir également https://www.recoursaupoeme.fr/un-regard-sur-la-poesie-native-american-12/), livre intitulé : Soul Talk, Song Language: Conversations with Joy Harjo (Wesleyan University Press, 2011). Son dernier livre de poésie a pour titre “Why Storms are Named After People but Bullets Remain Nameless.” (Pourquoi les tempêtes portent des noms de personnes alors que les balles restent sans nom). Dernièrement elle a assumé la charge de directrice du programme d’enseignement supérieur « Upward Bound » à l’université du Colorado à Boulder. Elle voyage à travers les Etats Unis et à l’étranger pour donner des conférences ou dire sa poésie, elle enseigne dans les universités et les lycées, mène des ateliers d’écriture. En 2010 lui fut attribué le prix littéraire Orlando. Elle milite au sein de l’organisation « Sing Our River Red », (chanter notre rivière rouge), qui se bat contre le meurtre et la disparition de femmes Indiennes au Canada et aux Etats-Unis (en toute impunité), ce en faisant voyager des expositions de places en places pour alerter, sensibiliser et informer les populations à propos de ce problème récurrent. On peut lire et suivre Tanaya sur son blog : Letters from a Young Poet (tanayawinder.com).

Dans un récent interview, Tanaya explique que le décès de son grand-père a été le déclic qui l’a incité à devenir poète. Il avait manifesté le désir que Tanaya accède à l’université afin d’accéder à une carrière de « lawyer », soit avocate. Mais à Stanford Tanaya découvre l’amour de la poésie et suit le programme de « spoken word poetry class », soit des cours qui forment les étudiants à la poésie « parlée ». Pour résumer sa pensée (partagée par d’autres Indiens d’Amérique), la poésie telle que nous la comprenons dans nos cultures occidentales est sans doute ce qui se rapproche le mieux de l’esprit « Native American » : c’est un domaine où il n’y a ni bonnes ni mauvaises réponses. Chacun l’interprète à sa façon, c’est un espace sans calcul ni arrière-pensée, c’est la façon dont nos êtres se mettent en relation avec le monde et ce qu’il contient. Mais pour prendre cette grave décision de devenir poète, il lui avait fallu d’abord renoncer à des études de droit, ce que sa communauté aurait préféré qu’elle poursuive afin de travailler pour aider les siens lors de conflits juridiques avec les institutions Américaines, fédérales ou non.

Learning To Say I Love You by Tanaya

Winder Art "Fall" by Chief Lady Bird

Difficile à l’époque actuelle, dans un contexte occidental de matérialisme, de consumérisme à outrance, quand l’économie est devenue une « déesse » à révérer, de sentir combien l’art est indispensable, capable d’aider votre peuple à l’égal de connaissances en droit ! Maîtriser les lois du pays qui vous oppresse c’est être capable de se défendre contre lui. Mais chanter, écrire, la poésie, c’est ce qui aide au jour le jour à survivre et à ne pas se suicider avoue Tanaya. Il faut savoir que le taux de suicide parmi la jeunesse Indienne est le plus élevé des Etats Unis, c’est comme une épidémie qui ravage les réserves.

Dans son livre Words Like Love, Tanaya chante l’amour, ses joies et ses peines. Il s’agit tout au long de sa sombre quête, d’apprendre, de comprendre pour elle-même tout en nous rendant conscients de tous les aspects complexes d’un sujet si délicat. L’émotion est au rendez-vous de chaque poème, qu’il s’agisse d’amitié, d’attachement, d’amour romantique ou platonique, qu’il s’agisse de fossé culturel ou de liens familiaux. A propos de l’écriture de ce livre, Tanaya raconte volontiers que le déclic fut la perte d’un ami cher. Il ne savait pas prononcer le mot amour, et il s’est suicidé à l’âge de 22 ans. Elle en avait 24 et poursuivait des études à Oxford en Angleterre.

Tanaya Winder, Words like love.

Elle dit : « April is a month that holds space, collecting abandoned words in my mouth’s cave, all the things I left unspoken, unsaid. My mouth is full of incomplete sentences, words like limbs chained to the tip of my tongue, waiting to be spoken and see the light of day.» (Avril est un mois qui retient l’espace, qui recueille les mots dans ma bouche-grotte, toutes les choses que j’avais tues, rendues muettes. Ma bouche est pleine de phrases incomplètes, de mots comme membres enchaînés au bout de ma langue, qui attendent d’être dits, de voir la lumière du jour.)

Plus loin : « When it happened I didn’t know there were some things words couldn’t make sense of. I didn’t know that some experiences existed in a plane just beyond any expression’s reach. I didn’t know I’d spend the rest of my life trying to get there – where words, art, song, and poetry could slow down time long enough to deconstruct a memory and rebuild it as a sculpture capable of holding all the light we cannot see. » (Quand c’est arrivé je ne savais pas qu’il y avait des choses avec lesquelles les paroles ne pouvaient pas créer du sens. Je ne savais pas que certaines expériences existaient sur un plan au-delà de la saisie de l’expression. Je ne savais pas que je passerai le reste de ma vie à essayer de m’y rendre – là où les mots, l’art, le chant, la poésie, pouvaient ralentir le temps suffisamment pour déconstruire la mémoire, et la reconstruire en une sculpture capable de retenir toute la lumière que nous sommes incapables de voir. »). En matière de sculpture voici un poème écrit par Tanaya paru sur le site superstition review :

Pense à l’assemblage d’un désir

manifesté dans la pierre si distinct qu’il devrait être étudié pas tout à fait

pas comme Eurydice

et Orphée qui ont essayé de revenir sur la terre des vivants –

El Parque del Amor*

et El Beso devraient faire partie du corpus des mythes

à l’instar du Baiser de Rodin,

le livre dans les mains de Paolo, un presque raté de lèvres, la bouche

ouvre un cyclone, les souffles

tout juste séparés comme l’espace entre les pages. Mais

il n’y pas de dieux,

ni monstres ni héros – simplement deux corps dans l’histoire.

Et peut-être sur la terre des vivants

il est certain que toujours un amant au moins essaiera de regarder en arrière

pour appeler l’autre –

à la façon dont le soleil supplie la lune de réordonner

les constellations

qu’elles soient monuments assemblés en forme de désir.

*El Parque del Amor : à Lima, capitale du Pérou. Il s’agit d’un parc où trône la statue de Victor Delfin intitulée «El Beso » (le baiser), qui montre deux adolescents enlacés. La statue mesure 12 mètres de long et trois mètres de haut et fait face à l’océan pacifique. (N.d.T.)

consider the assemblage of a longing

rendered in stone so distinct it should be studied not quite

unlike Orpheu

and Eurydice who tried to return to the land of the living—

El Parque del Amor

and El Beso should be a part of this body of myths

like Rodin's Kiss,

the book in Paolo's hand, a near-miss of lips, the mouth

opens a cyclone, breaths

barely separated as the space between pages. But,

there are no gods,

no monsters, or heroes—just two unnamed bodies in history.

And maybe

in the land of the living it is certain one lover will always try to look back,

to call the other—

the way the sun continually begs the moon to rearrange

constellations

into monuments assembled in longing.

Cherrie Moraga, chantant les louanges de Tanaya et de son livre, écrit qu’elle nous offre la possibilité de comprendre en profondeur que l’art est un moyen de guérison, que les mots censurés ou gelés comme « amour » peuvent revivre et renaître dans les eaux chaudes de notre bouche. Chaque blessure adressée spécifiquement peut trouver apaisement et guérison et cette « découverte » n’est pas rien quand on est issu d’un milieu Indien avec toutes les chances d’avoir été discriminé et/ou d’avoir subi des violences et des injustices depuis son enfance. Quant à Joy Harjo, poète Muskogee, elle remarque : « Ses poèmes sont un chant d’amour pour une génération, pour ceux qui font tout ce qu’ils peuvent afin de rester dignes en dépit des insultes, pour ceux qui sont morts tragiquement parce qu’ils ne pouvaient pas porter ce que ces poèmes portent. Dans ces poèmes se trouvent le chagrin de perdre un territoire, de perdre une famille, un amant. Cette auteure est une merveilleuse fugitive de l’histoire qui traversant la poésie a appris à voler. »

A présent voici comment Tanaya s’empare de l’histoire. Elle évoque d’abord le dix-neuvième et début du vingtième siècle, quand les enfants Indiens étaient arrachés à leur famille pour être emmenés loin de chez eux dans des pensionnats pour Indiens, afin d’en faire un prolétariat docile qui servirait les blancs et finirait par « s’assimiler » à la société américaine. Dans ces pensionnats les enfants étaient maltraités, mal nourris, violés, apprenaient la honte d’être Indien et n’avaient pas le droit de parler leurs langues maternelles tribales. Puis le poème continue en évoquant les problèmes contemporains comme la lutte contre les pipelines dans les Dakotas du sud et du nord.

Extraction

« Extraction c’est voler – c’est prendre sans le consentement, sans réfléchir, sans attention ou connaissance des conséquences que l’extraction a sur les autres choses vivantes dans cet environnement. Cela a toujours été une part du colonialisme et de la conquête. »

Leanne Simpson

Ma grand-mère dit que le pensionnat

est l’endroit où les gens se rendent pour mourir,

alors qu’elle m’apprend à broder et à tricoter,

mes mains tâtonnent au-dessus des aiguilles.

Grand-mère, quand pour la première fois

as-tu appris les chansons de ton répertoire?

Avant que je sois née ils ont essayé de nous faire taire,

ont percé nos langues avec des aiguilles puis ont enseigné

aux filles d’alors - maintenant grands-mères - comment coudre

comme des machines. A cette époque déjà ils cousaient nos corps

comme un territoire, plein de ressources

prêtes à être extraites et exploitées.

Nous piquons ensemble des phrases ; ma grand-mère

patiemment m’apprend des mots « en Indien » comme elle dit.

Mugua-vi signifie cœur – je veux apprendre comment déterrer cela,

enterrer*, sogho’mi je veux des mots à dé-boire les drogues que nous aimons

dans nos veines parce que pour certains d’entre nous c’est l’unique moyen

connu pour continuer à respirer. Je veux dire :

l’alcoolisme est le symptôme, pas la maladie.

Peut-on dé-suicider, dé-pipeliniser,

dé-partir nos chers disparus ? Il n’y a pas de mots

pour défaire mais de nombreuses façons de dire revenir.

Nous ne pouvons revenir au temps d’avant

avant que nos pères commencent à s’évaporer

avant que nos mères commencent à s’inonder elles-mêmes

dans des rivières nonmondialisables parce que leurs mères

avaient été capturées il y a longtemps. Et nous cherchons encore

draguons les rivières rouges jusqu’à ce que nous trouvions chaque corps

mentionné absent.

Car du plus loin que je me souvienne nous avons été volés :

de la réserve aux pensionnats industriels

et aujourd’hui nos filles, femmes, et deux-esprits disparaissent encore

assassinés. Je n’ai

assassinés. Je n’ai pu trouver de mot pour cela.

Mais yáakwi signifie couler ou disparaitre. Où tombons-nous donc ?

Quand avons-nous commencé à nous évanouir ?

Nous cousons nos souvenirs devenus vieilles cicatrices, une douleur enregistrée

aussi précise qu’enfiler une aiguille à travers le chas de laquelle on voit à peine.

Quelquefois je veux mettre le feu à ce monde,

transporter l’odeur de fumée où que j’aille

ainsi (si je venais à manquer) vous sauriez comment me trouver.

Est-ce la raison pour laquelle nos mères ont été élevées pour devenir gardiennes du foyer ?

Et nos pères tellement coupables qu’ils ont pelleté la cendre dans leurs bouches ?

C’est ici que ma langue trébuche : sur son être colonisé.

Grand-mère, quand il s’agit de laisser aller

mes mains me trahissent toujours,

mais ma bouche veux raconter l’histoire

des chansons que tu chantes encore doucement ‘áa-qáa

parce qu’un jour quand nous serons parties,

la seule chose qui restera pour remplir l’espace

que nos corps laisseront sera le silence.

*enterrer ici pourrait faire référence au livre célèbre de Dee Brown : Enterre mon cœur à Wounded-Knee (titre original : Bury my Heart at Wounded Knee), paru en 1970, et qui est une sorte d’encyclopédie des luttes et batailles vues du côté des Indiens d’Amérique tout au long de la « conquête ». Le sous-titre de ce livre, évocateur ô combien, est : La longue marche des Indiens vers la mort. (N.d.T.)

“Extracting is stealing—it is taking without consent, without thought, care or even knowledge of the impacts that extraction has on the other living things in that environment. That’s always been a part of colonialism and conquest.” – Leanne Simpson

My grandmother says boarding school

is where people go to die,

as she teaches me to embroider and knit,

my hands fumble over the needles.

Grandmother, when did you first learn

how to sing the songs you carry?

Before I was born they tried to silence us,

pierced our tongues with needles then taught

our then-girls-grandmothers how to sew

like machines. Even then, they saw our bodies

as land, full of resources

waiting to be extracted and exploited.

We stitch together phrases; my grandmother

patiently teaches me words, “in Indian” as she says.

Mugua-vi means heart—I want to learn how to unbury this,

bury, sogho’miI want words to un-drink the drugs we loved

into our veins because for some of us this was the only way

we knew how to keep breathing. I want to say—

alcoholism is the symptom and not the disease.

Can we un-suicide, un-pipeline,

un-disapppear our dear ones? There is no word

for undobut many ways to say return.

We never get to go back to before

our fathers began evaporating

and our mothers started flooding themselves

into unglobable rivers because their mothers

were taken long ago. And, we are still searching

dragging rivers red until we find every body

that ever went missing.

For as long as I can remember, we’ve been stolen:

from reservation to Industrial boarding schools

and today our girls, women, and two-spirit still go missing

and murdered. I could find no word for this.

But yáakwiis to sink or disappear. Where is it we fall?

When did we first start vanishing?

We sewed new memories into old scars, a recorded pain

so precise like threading a needle one can barely see through.

Sometimes I want to set this world on fire,

carry the scent of smoke wherever I go

so (should I go missing) you’ll know how to find me.

Is this why our mothers grew up to be keepers of the fire?

And our fathers so guilty they shovel ash into their mouths?

This is where my tongue stumbles over its colonized self.

Grandmother, when it comes to letting go

my hands have always failed me,

but my mouth wants to tell the story

about the songs you still sing softly ‘áa-qáa

because one day when we’re gone,

the only thing left to fill the space

our bodies leave will be silence.

Tanaya confie dans un entretien récent qu’elle a été touchée par un poème (« One Art ») d’Elizabeth Bishop qui dès le premier vers dit : “The art of losing isn’t hard to master.” (l’art de perdre n’est pas difficile à maîtriser). Ceci fait évidemment écho à l’expérience des Indiens d’Amérique du nord à qui les colons et l’état américain ont presque tout pris, presque, car l’esprit des cultures et des langues demeurent, les valeurs demeurent. Et ce phénomène de perte est universel : on perd son temps, on perd un proche, cela arrive tous les jours partout, parfois brutalement, et c’est ce qui crée une tension que nous pourrions aussi appeler poésie.

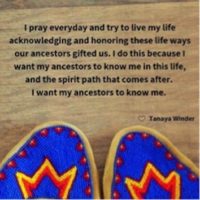

Tanaya comme toutes les personnes de sa génération, est active sur les réseaux sociaux, on peut la lire sur Instagram, elle poste des paroles entre prières et sagesse Indienne, afin d’encourager ses « frères et sœurs » à reprendre confiance, à reprendre courage, à aimer leurs vies comme la vie en général, quelque soient les épreuves qu’ils endurent encore, car c’est ce cette façon, en restant Indiens avec leurs valeurs de résilience, de beauté et d’harmonie, qu’ils pourront montrer au monde et aux leurs, comment comprendre le monde, comment vivre sa relation au monde et y participer afin d’atteindre une plénitude digne de l’adjectif « humain ».

Un exemple de ces messages :

Je prie chaque jour et tente de vivre ma vie

en reconnaissant, en honorant les modes de

vie que nos ancêtres nous ont offert. Je le

fais car je veux que mes ancêtres me

rencontrent dans cette vie, et sur le chemin

de l’esprit qui vient après.

Je veux que mes ancêtres me connaissent.

P pour férocement

E embrasser

U une ancestrale

R résilience

J’aimerais conclure la présentation de cette auteure ô combien attachante avec ce poème « en prose » qui affirme le rôle ancestral des femmes dans leurs communauté : assurer le lien social, faire régner la paix et l’harmonie, créer les conditions grâce auxquelles chaque membre de la communauté peut s’épanouir et donner le meilleur de lui-même parce qu’heureux. Poème où les mots ne commencent pas par des lettres majuscules même après les points. Pas de hiérarchie, mais la simplicité et l’efficacité en forme de témoignage et de manifeste. Tanaya a trouvé sa mission et elle l’assume jusqu’à l’achèvement de ses forces, ainsi que le font nombre d’autres femmes Indiennes, qu’elles soient auteures ou non, car mères et sœurs elles sont ; comme le font aussi des hommes Indiens, ils sont frères et pères, et tous ensemble ils peuvent rétablir la fierté d’une identité et la beauté de la « Red Road », cette voie rouge à l’Indienne dont nous, occidentaux, devrions bien nous inspirer avant que la terre par trop empoisonnée, ne puisse plus ni nous supporter, ni nous nourrir.

Any Good Indian Woman - N’importe quelle femme Indienne bonne

je sors mes frères des mots, indienstupide, tirés comme des balles, quand les gens demandent pourquoi mes frères détestent l’école je dis : l’esprit se souvient comment ça fait d’être abandonné derrière, quand l’Amérique enlevait les enfants de chez eux, déportait des familles en les séparant, arrachait la main d’un enfant à celle de sa mère pour les placer dans des pensionnats. mes frères pleurent une perte qu’ils essaient de réparer en trouvant un chez eux en une autre personne, alors ils voyagent de la réserve à la ville en chantant des blues et les chansons d’amour de l’année 49.

i pull my brothers from words, stupid injun, shot like bullets. when people ask why my brothers hated school i say: the spirit remembers what it’s like to be left behind when america took children from homes, displaced families with rupture, ripping a child’s hand from a mother’s to put them in boarding school buildings. my brothers are mourning a loss they try to fix in finding home in another person, so they travel from reservation to city singing blues and 49 songs about love.

je sors mes frères de voitures affublées de noms Indiens : navajo, cherokee, & tacoma. sur une route destinée au danger mes frères sont nés avec le désir de revenir de déportation & des longues marches pendant des kilomètres & et des kilomètres & des kilomètres de déplacement. mes frères se cherchent eux-mêmes au moyen de dépendances malsaines déguisées en pansements de fortune.

i pull my brothers from cars named after indians: navajo, cherokee, & tacoma. on a danger-destined road my brothers are born longing for a way back from relocation & long walks across miles & miles & miles of removal. my brothers search for themselves in unhealthy addictions disguised as makeshift bandages.

je sors mes frères des bouteilles au fond desquelles ils pensent que des réponses se cachent. mes frères trébuchent dans des ruelles à la recherche d’un amour & des rires qui leurs furent volés tout comme la terre. et quand leurs corps bruns tentent de trouver la guérison et l’amour, d’autres corps bruns grimacent à leur contact parce que tout comme pour n’importe quelle bonne indienne, nos corps sont connectés à une terre, encore violée par les pipelines allongés de force à l’intérieur de tout ce que nous tenons pour sacré. et mes frères s’accrochent à leur bagage émotionnel colonial si fermement qu’ils pensent que c’est force de gravité

i pull my brothers from bottles they think answers might be hidden at the bottom of. my brothers stumble through back alleys looking for a love & laughter that was stolen from them like the land. and when their brown bodies try to find healing & love, other brown bodies cringe at their touch because like any good indian woman, our bodies are connected to an earth, still being raped by the pipelines forcibly laid down inside all that we hold sacred. and my brothers hold onto their colonial emotional baggage so tightly they think it’s gravity

alors des océans je sors mes frères tellement convaincus de mériter la souffrance qu’ils se noient presque dedans. et parfois mes frères taillent dans leurs poignets le deuil ancestral, incisions pour se souvenir du seul moment où ils sont rouges, écorchés c’est quand le sang s’écoule depuis les plaies ouvertes que l’Amérique a entaillé dans nos peaux brunes. amour de soi : exercer une pression.

so i pull my brothers from oceans believing they deserve the hurt so much they nearly drown themselves in it. and sometimes my brothers knife ancestral grieving onto their wrists, slits to remember the only time we are ever red, skinned is when blood flows from the open wounds america knifed onto our brown skin. self-love: apply pressure.

je sors mes frères des cendres. l’Amérique a essayé de nous brûler ne sachant pas que nous étions déjà flammes.

i pull my brothers from ashes. america tried to burn us not knowing we were already flame.

& ce seront les histoires que je raconterai à mes petits-enfants quand un jour ils me demanderont : pourquoi être une bonne indienne signifie que nous brûlons comme le phénix et qu’à maintes reprises nous sortons nos frères.

& these will be the stories i tell my grandchildren when one day, they ask me – why being a good indian woman means we burn like phoenix repeatedly pulling our brothers.

(A retrouver sur le site :https://www.worldliteraturetoday.org/2017/may/any-good-indian-woman-tanaya-winder)

Any Good Indian Woman - N’importe quelle femme Indienne bonne

je sors mes frères des mots, indienstupide, tirés comme des balles, quand les gens demandent pourquoi mes frères détestent l’école je dis : l’esprit se souvient comment ça fait d’être abandonné derrière, quand l’Amérique enlevait les enfants de chez eux, déportait des familles en les séparant, arrachait la main d’un enfant à celle de sa mère pour les placer dans des pensionnats. mes frères pleurent une perte qu’ils essaient de réparer en trouvant un chez eux en une autre personne, alors ils voyagent de la réserve à la ville en chantant des blues et les chansons d’amour de l’année 49.

i pull my brothers from words, stupid injun, shot like bullets. when people ask why my brothers hated school i say: the spirit remembers what it’s like to be left behind when america took children from homes, displaced families with rupture, ripping a child’s hand from a mother’s to put them in boarding school buildings. my brothers are mourning a loss they try to fix in finding home in another person, so they travel from reservation to city singing blues and 49 songs about love.

je sors mes frères de voitures affublées de noms Indiens : navajo, cherokee, & tacoma. sur une route destinée au danger mes frères sont nés avec le désir de revenir de déportation & des longues marches pendant des kilomètres & et des kilomètres & des kilomètres de déplacement. mes frères se cherchent eux-mêmes au moyen de dépendances malsaines déguisées en pansements de fortune.

i pull my brothers from cars named after indians: navajo, cherokee, & tacoma. on a danger-destined road my brothers are born longing for a way back from relocation & long walks across miles & miles & miles of removal. my brothers search for themselves in unhealthy addictions disguised as makeshift bandages.

je sors mes frères des bouteilles au fond desquelles ils pensent que des réponses se cachent. mes frères trébuchent dans des ruelles à la recherche d’un amour & des rires qui leurs furent volés tout comme la terre. et quand leurs corps bruns tentent de trouver la guérison et l’amour, d’autres corps bruns grimacent à leur contact parce que tout comme pour n’importe quelle bonne indienne, nos corps sont connectés à une terre, encore violée par les pipelines allongés de force à l’intérieur de tout ce que nous tenons pour sacré. et mes frères s’accrochent à leur bagage émotionnel colonial si fermement qu’ils pensent que c’est force de gravité

i pull my brothers from bottles they think answers might be hidden at the bottom of. my brothers stumble through back alleys looking for a love & laughter that was stolen from them like the land. and when their brown bodies try to find healing & love, other brown bodies cringe at their touch because like any good indian woman, our bodies are connected to an earth, still being raped by the pipelines forcibly laid down inside all that we hold sacred. and my brothers hold onto their colonial emotional baggage so tightly they think it’s gravity

alors des océans je sors mes frères tellement convaincus de mériter la souffrance qu’ils se noient presque dedans. et parfois mes frères taillent dans leurs poignets le deuil ancestral, incisions pour se souvenir du seul moment où ils sont rouges, écorchés c’est quand le sang s’écoule depuis les plaies ouvertes que l’Amérique a entaillé dans nos peaux brunes. amour de soi : exercer une pression.

so i pull my brothers from oceans believing they deserve the hurt so much they nearly drown themselves in it. and sometimes my brothers knife ancestral grieving onto their wrists, slits to remember the only time we are ever red, skinned is when blood flows from the open wounds america knifed onto our brown skin. self-love: apply pressure.

je sors mes frères des cendres. l’Amérique a essayé de nous brûler ne sachant pas que nous étions déjà flammes.

i pull my brothers from ashes. america tried to burn us not knowing we were already flame.

& ce seront les histoires que je raconterai à mes petits-enfants quand un jour ils me demanderont : pourquoi être une bonne indienne signifie que nous brûlons comme le phénix et qu’à maintes reprises nous sortons nos frères.

& these will be the stories i tell my grandchildren when one day, they ask me – why being a good indian woman means we burn like phoenix repeatedly pulling our brothers.

(A retrouver sur le site :https://www.worldliteraturetoday.org/2017/may/any-good-indian-woman-tanaya-winder)