Le chant du Cygne n’est pas pour demain

Voici vingt ans que Patrice Kanozsai publie de la poésie, je veux dire des lignes appelées des vers parce que le langage y est soumis à un travail opérant une sorte de magie, de dévoilement de la langue sous, sur, à côté de sa littéralité. Des univers dans lesquels le Cygne se promène encore et toujours, et dont cette Anthologie nous offre un petit aperçu.

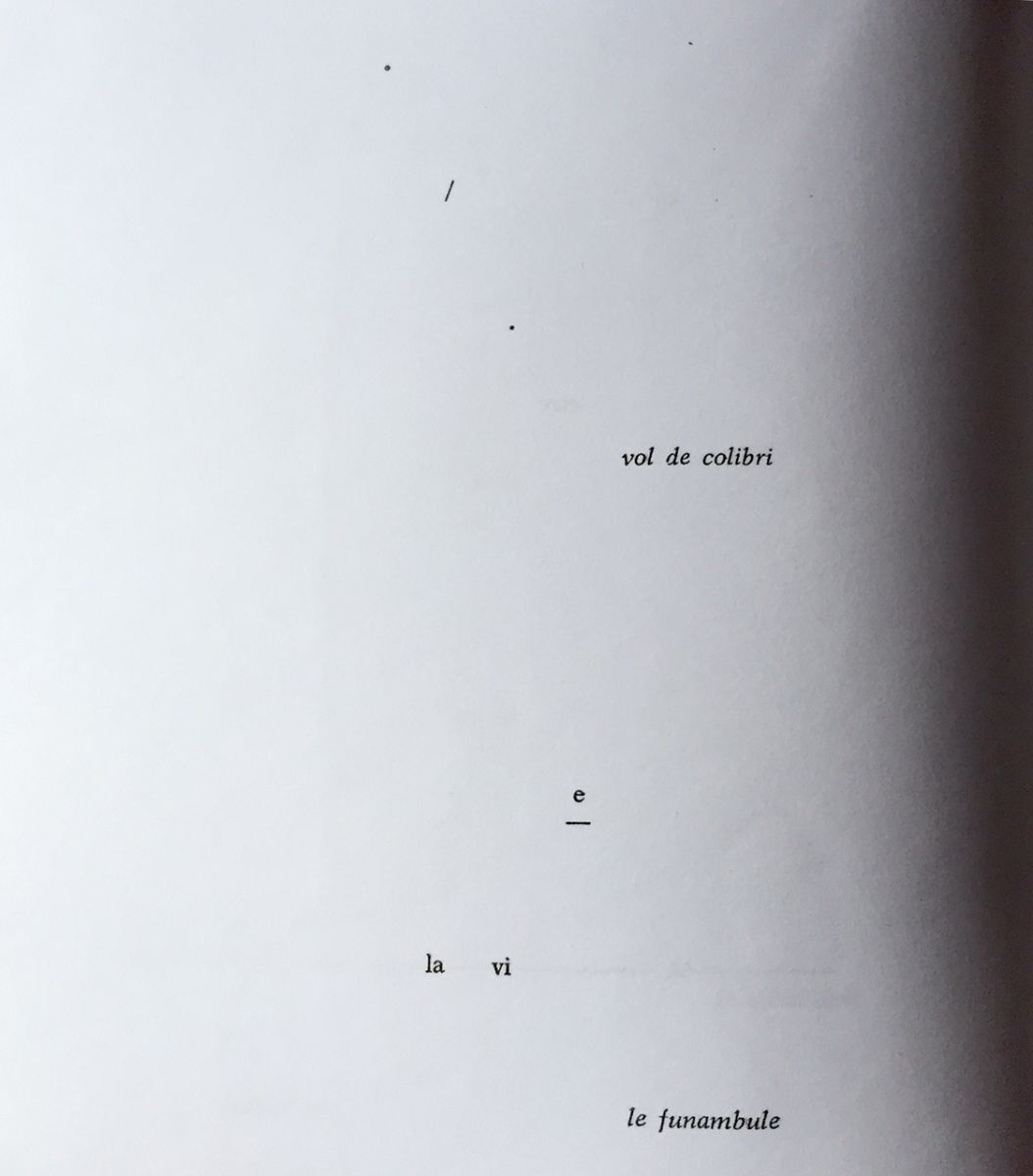

Un seul poème suffit parfois à restituer toute l’épaisseur de ce que peut représenter cette fonction poétique du langage, celle dont Jakobson après Bühler ont rendu compte, et que bien d'autres tentent encore de circonscrire dans des définitions... Est poésie ce qui échappe, cliquetis des images créatrices du monde tel qu'il n'existe pas, révélatrices du subterfuge opéré par les apparences, par le réel et le lexique employé pour le décrire, rassurer, rendre accessible la sécurité de se croire là en tant qu'être qui nomme, donc qui prend possession. La poésie ne nomme pas, elle libère, en ouvrant toutes le potentialités du signe.

Il est certain qu'ouvrir cette anthologie c'est faire face au poème, faire face à des univers inouïs et fulgurants projetés dans le ciel devenu multicolore et protéiforme du lecteur, comme une toile de Dürer peut offrir la révélation d'une transfiguration. Que l'on regarde son Autoportrait à la fourrure, où ce jeune homme de vingt-huit ans fixe le spectateur, dans une posture christique qui interroge d'emblée le face à face du regard avec cette polysémie constitutive de l'art. Ce magnifique visage est celui du peintre à n'en pas douter, et il l'assure, la petite phrase près de la chevelure l'affirme : « Moi, Albrecht Dürer de Nuremberg, me suis peint dans des couleurs indélébiles, à l’âge de vingt-huit ans ». Mais le malaise ressenti devant la toile porte les interrogations plus loin que l'adhésion à une simple catégorisation générique. Des siècles plus tard Magritte souligne le commentaire de sa Pipe (« Ceci n'est pas une pipe » ) de cette assertion, phrase nominale d'autant plus puissante qu'elle est affirmative : "La trahison de l'image". Qu'est-ce à dire ?

Le Chant du Cygne, Anthologie 2020, vingt ans de poésie contemporaine, Editions du Cygne, collection Le chant du Cygne, 2020, 56 pages, 10 €.

Entre l'affirmation d'une tautologique entre le mot et le réel et le contre pied de ceci, cela signifie la même chose que ce que dit la poésie : l'art toujours interroge une mimésis impossible. Blasphématoire, l'Autoportrait à la fourrure ? Dürer superpose son visage à celui du Christ, et pose question au public qui a certainement vu les deux autoportraits précédents, qui sont eux fidèles à la catégorie générique annoncée. Mais il semble que les traits du visage soient plus étoffés, la chair épaisse aux contours tremblés suggère une érosion due à la temporalité terrestre, mais la teinte de la carnation fait contre poids à l'obscurité de l'arrière plan et ouvre la substance de l'être à l'éternité. Le vêtement sombre qui couvre la moitié de la toile de couleurs chaudes travaillées de demi-teintes et la position de la main, fine et orientée vers le ciel, bénéficient d'une mise en œuvre paradigmatique sur la lumière : main et visage d'une chair douce mais flamboyante tracent une des lignes de force du tableau, une diagonale ascendante, qui met le spectateur sur le voie d'une transcendance. Le peintre montre ceci, ce chemin vers une spiritualité qui pigmente sa chair désormais, et permet à son âme d'apparaître, plus loin que le regard, le sien, mais aussi celui du public, dans cette peinture édifice où l'homme et sa transfiguration dans l'art sont offerts. La poésie est ceci, touches de langage et travail sur les espaces scripturaux, pour que l'image décuple la puissance inédite de ce que ne montrent pas les mots.

Evoquer la peinture c'est convoquer le pouvoir totémique du langage, dans cette fonction expiatoire et libératoire de l'art, et introduire à le lecture de cette Anthologie du Cygne. Tant d'années pour recueillir ces tapisseries pluri-sémantiques que sont les vers offerts dans ces pages, et les noms de ces poètes qui cherchent comment s'appelle une pipe qui n'existe pas.

C'est Roger Gonnet :

Le temps pesait sur les paupières

La nuit n'était pas inventée1

C'est Sophie Brassart :

Arracher des nues

le reflet des cheminsApparaître et disparaître2

C'est Ismael Billy :

Et dans le tranchée égorgée des vieux puits abandonnés des

siècles qui psalmodient de vent les chants de la vengeance,

Il y a toi3

C'est Philippe Leuckx :

Ô toi sentiment du peu

qui effleures

le sombre.4

C'est Vincent Motard-Avargues :

Il mordait le temps

pour échapper au silence5

C'est Thomas Vinau :

La tête comme une flaque

d'eau morte6

C'est Denis Emorine :

j'ose enfin effleurer ton visage

et garder ces cinq pétales

serrés

dans ma main

sans froisser ton nom.7

C'est Werner Lambersy :

Nous en avons fini

avec la mort8

Et combien d'autres... Quelques miettes de ce pain cosmique, la poésie, mais quelles miettes !

Pas une anthologie comme les autres, mais le reflet de vingt ans de poésie, vingt ans passés à chercher ce paradoxe qu'est le tu du langage dans la parole. Merci au Cygne.

Notes

1. Roger Gonnet, Les Jardins de clarté, Editions du Cygne, 2019.

2. Sophie Brassart, Je vais, à la mesure du ciel, Editons du Cygne, 2019.

3. Ismael Billy, Amours sibériennes, Editions du Cygne, 2018

4. Philippe Leuckx, Au plus près, Editions du Cygne, 2012.

5. Vincent Motard-Avargues, Un écho de nuit, Editions du Cygne, 2011.

6. Thomas Vinau, Le Trou, Editions du cygne, 2008.

7. Dénis Emorine, Lettres à Saïda, Editions du Cygne, 2008.

8. Wernber Lambersy, Effets du facteur éolien de l’art sur l’érosion des choses, Editions du Cygne, 2008.