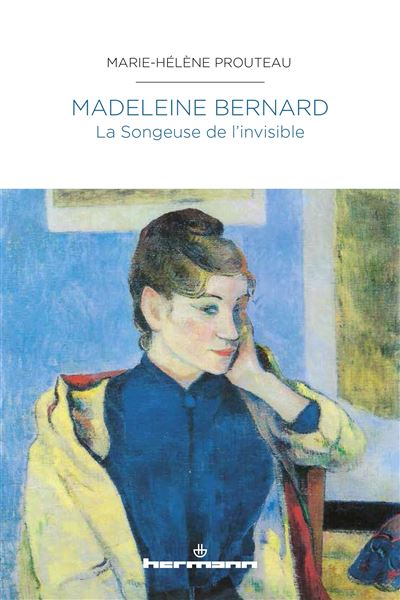

Marie-Hélène Prouteau s’inscrit dans cette belle lignée des écrivains critiques d’art. Elle est le regard de Madeleine qui voit naître une œuvre et fait de ses descriptions une critique subjective, comme celle de Diderot regardant les toiles de Jean Siméon Chardin ou de Marcel Proust rendant hommage aux nymphéas de Claude Monet.

L’œuvre est le miroir de l’être profond et mystérieux du peintre et le tableau éternise ce qu’il donne à voir. L’auteure nous entraîne avec Emile et Madeleine à découvrir ce que disait Alfred de Musset :« L’exécution d’une œuvre d’art est une lutte contre la réalité ; c’est le chemin par où l’artiste conduit les hommes jusqu’au sanctuaire de la pensée. Plus le chemin est vaste, simple, ouverte, plus il est beau … La nature en cela comme en tout, doit servir de modèle aux arts ; ses ouvrages les plus parfaits sont les plus clairs et les plus compréhensibles et nul n’y est profane. C’est pourquoi ils font aimer Dieu. » La contemplation des tableaux de Emile Bernard, donne accès à une dimension d’ordre intellectuel, esthétique, mais aussi spirituel.

L’art est aussi une école de liberté, et il le sera pour Emile comme pour Madeleine.

Les tableaux d’Emile sont, au-delà du modèle ou du paysage, une appropriation de cette parcelle de vie qui les anime ; « l’âme, comme le dit René Huyghe, c’est ce qui fait l’œuvre d’art. »

Madeleine sait avant les autres, peut-être même avant les amis peintres de l’école de Pont-Aven, capter cette part d’invisible qui les habite. Sans doute parce qu’elle est pour Emile comme il le dit « seconde âme, pour ne pas dire la moitié de la mienne ». Elle sait avant les autres ce qui se joue à Pont-Aven et dans les rencontres de son frère avec Van Gogh, Gauguin et les autres… Avec eux, sous le regard de Madeleine, nous voyons naître le synthétisme, cet art de l’invisible. Emile Bernard illustre la dimension spirituelle dont l’absence de réalisme renforce la dimension mystérieuse. Une dimension mystérieuse nourrie, pour Madeleine et Emile dès leur plus jeune âge, de musique et de poésie. Leur mère très pieuse admire et fait connaître à ses enfants les poèmes de Alphonse de Lamartine.

La poésie, on le découvre avec cette biographie, nourrit la vie d’Emile et forcément sa peinture ; dans son atelier, on trouve des recueils de Mallarmé, Villon, Villiers de L’Isle Adam, Verlaine, ainsi que de Baudelaire qui le premier a parlé d’art « synthétiste ». Emile sera ami avec Eugène Boch lui-même peintre et poète.

Emile écrira aussi des poèmes, en lisant ses quatre vers qu’il écrit en 1890, comment ne pas penser à son tableau : Madeleine au bois d’amour.

Comme au temps de tes promenades

Dans les grands bois de Pont-Aven

Où les nids font des sérénades

A ceux qui sont dans la déveine.

La vie de Madeleine et d’Emile sera de tendre, l’un et l’autre à leur façon, vers cette lumière que l’on peut voir au cœur des ténèbres. Cette lumière dont parle Marceline Desbordes-Valmore, poète lue, relue par Madeleine :

Quand ma lampe est éteinte et que pas une étoile

Ne scintille en hiver aux vitres des maisons

Quand plus rien ne s’allume aux sombres horizons

Et que la lune marche à travers un long voile,

Ô vierge, ô ma lumière ! …

On ne peut que penser à la nuit de Gethsémani : « La nuit de Gethsémani. La nuit d’Arles. Etonnantes correspondances. Il y a des êtres qui trouvent la lumière dans la nuit se dit-elle. Le mal ne désarme pas. La grâce serait-elle au bout du combat intérieur ? »

Madeleine et Emile qui s’éloigneront sans jamais se quitter, libres l’un et l’autre ; elle en Suisse, lui en Egypte, mais guidés par cette grâce pour continuer chacun à leur façon le combat intérieur, Emile parlera de sa quête mystique dans un article du Mercure de France.

Le rendez-vous avec la lumière commencé par Emile à PontAven se prolongera au Caire et dans les peintures qu’il réalisera dans l’église franciscaine El Mouski ; pour Emile, c’est le rendez-vous artistique , pour Madeleine qui ira le retrouver au Caire, ce rendez-vous est tout autre, , elle reste cette aventurière spirituelle et une croyante qui a su parfois faire place à d’autres traditions spirituelles : « Madeleine est une croyante qui, dans sa vie méditative, fait son miel de tout, elle aime faire place à d’autres traditions, à d’autres exercices spirituels. La vie, à ses yeux, est une aventure spirituelle. » Une aventure qui s’achève le 20 novembre 1895 : « En extase, elle salue la lumière qui danse par myriades à la surface de la rivière, celle qui lave l’âme comme au premier tressaillement de la vie. Alors, elle s’abandonne. Elle prie… Madeleine dort. Paisible souriant de son clair sourire. »

J’évoquais en début de cette note, Thérèse de Lisieux et, les mots de Marie-Hélène Prouteau pour décrire Madeleine morte, me ramènent encore vers Thérèse et à cette photographie d’elle, décédée 2 ans plus tard le 30 septembre 1897, une photographie prise dans le chœur du Carmel où elle était exposée, 3 jours après sa mort, cette photographie est accompagnée de ses mots : « Je ne meurs pas, j’entre dans la Vie. ». Pour l’une et l’autre comme le suggère l’auteure, il n’y a pas ici le visage de la mort, mais un visage en dormition…

L’échange entre Madeleine et Emile ne s’arrêtera pas ce 20 novembre 1895, Emile prolongera sa quête mystique, son art sera marqué par des questions philosophiques et religieuses, teinté par ce profond mysticisme vécu fortement en Egypte, si l’on en croit cette confidence : « Ma vraie patrie était cette terre mystique de l’Egypte… C’est en Orient que le Christ est venu et que les saveurs symboliques et pieuses répandent encore leurs douceurs fraternelles. »

En écrivant ces derniers mots « douceurs fraternelles » peut-être a-t-il aussi eu une pensée pour Madeleine et son don d’amour fraternel. Madeleine, la sœur, le modèle, la muse protectrice, Madeleine qui savait s’oublier, être son ange gardien. Il le savait depuis ce jour de l’Assomption où il écrivit en parlant d’elle : « Apparition de l’ange Madeleine », l’ange à qui il doit, comme il le dira, le plus pur de sa nature.

Des portraits humains et artistiques majeurs du XIX ème siècle, ainsi qu’une relation fraternelle hors norme font la richesse de cette biographie qui met dans la lumière une femme qui a contribué à la genèse d’une œuvre, une femme qui a su fasciner des peintres comme Gauguin, une femme qui a su s’émanciper. Des eaux flamandes aux rives de l’Orient, en tous ces lieux vibre l’invisible. C’est aussi toute une époque et une période majeure de l’histoire de l’art que nous offre Marie- Hélène Prouteau. Par la force d’une écriture poétique, elle nous donne à voir que « la poésie anime la peinture autant que le verbe »selon la belle expression de Joël Dupas. La poésie pour dire que par- delà l’ombre, la lumière arrive. En toute vie, comme en peinture, la lumière est là pour offrir un hymne à la beauté, à la joie de vivre et parfois de mourir « en paix ». Marie-Hélène Prouteau semble bien être, elle aussi, la « regardeuse de l’invisible » ; elle nous invite à « cette fête intérieure où l’on se tient paumes jointes pour la prière », mais aussi, pour la création et pour la vie, toute vie gagnée par la grâce, si elle est tournée vers la lumière…