« Poésie Ô lapsus » - Robert Desnos

Le Scalp en feu est une chronique irrégulière et intermittente, dont le seul sujet, en raison du manque et de l’urgence, est la poésie. Elle ouvre six fenêtres de tir sur le poète et son poème. Selon le temps, l’humeur, les nécessités de l’instant ou du jour, son auteur, un cynique sans scrupules, s’engage à ouvrir à chaque fois toutes ces fenêtres ou quelques-unes seulement. Michel Host

Décembre 2012 / Janvier 2013

SOMMAIRE

-

UNE PENSÉE OU PLUSIEURS / DU POÈME EN PROSE (début d’une réflexion) / p. 2

-

LE POÈME / LES POÈMES : Moravia Ochoa (p.6) & Anne Jullien (p.10)

-

LE POÈTE / CATHY GARCIA / p.12

D’autres poèmes de Cathy Garcia / p.19

L’art de la question (12 interrogations fondamentales) / p. 28

APHORISMES , SENTENCES ET PENSÉES D’AYMERIC BRUN (inédits 2) / p. 29

-

FEU(X) SUR DAME POÉSIE / le poète avec ou sans recueil / p.32

-

PASCALE DE TRAZEGNIES / ADORER (L’hostie rouge) / p. 33

-

LIEUX DE POÉSIE / 4 lieux / p. 35

______________________________________________________.

UNE PENSÉE

ou plusieurs

Du poème en prose et du poétique (début d’une réflexion)

Ma bibliothèque… Quel ennui ! On y aura fouillé, on l’aura pillée, mise à sac… Que sais-je encore ? Aloysius Bertrand et son Gaspard se sont envolés - c’est par eux que je voulais commencer -, le document que j’attends n’arrive pas (*), le monde est mal foutu de toute façon, sa fin annoncée par des farceurs aurait mieux fait de se produire, je n’aurais plus de souci à me faire. Bien sûr, ça aussi a raté. Ma réflexion organisée est, du coup, désorganisée, sa base ébranlée et moi de même. Ressaisissons le fil de la pelote par un autre bout, et tirons, nous verrons bien.

(*) Il vient de m’arriver. C’est le dernier Cahier de la NRF, intitulé : La Poésie en prose au XXe siècle. (Les entretiens de la Fondation des Treilles). Ouvrage de 500 pages, qui me paraît d’emblée passionnant et que je recommande donc à tous ceux et celles qui sont intéressés par ces questions, et dont il va être souvent question dans les Scalps suivants.

Poème en prose dit tout autant que « poésie en prose ». Or la prose, dans son prosaïsme naturel, m’a toujours été donnée pour antinomique de la poésie. Poiêsis : le dictionnaire (V. Magnien & M. Lacroix) m’annonce : « 1. Fabrication de parfum, de navires. 2. Composition de mélodies. 3. Composition de poèmes ; d’où œuvre poétique, poème, genre poétique. 4. Création d’êtres vivants ; sans complément. Création. » Nous y voilà. Que de « créateurs » en ce bas-monde, et qui ne se mouchent pas du pied ! Quant à la prose (prosa), elle est simplement donnée, la malheureuse, pour cette « forme du discours qui n’est pas régie par les lois de la versification » (Le Robert, Dict. historique), pour de la syntaxe pure et simple donc, définie négativement, une organisation des phrases en vue de les rendre compréhensibles par les majorités parlantes et entendantes. Revenant à la poésie, je devrais pouvoir conclure de ces premières définitions qu’elle se distingue par l’obéissance aux règles et aux lois de la versification, qu’elle se soumet à des jeux d’accents divers, à des métriques et rythmiques variées, à des rimes aussi, retours de sonorités identiques à de certains endroits du vers et particulièrement en fin de vers. Si je peux saisir le parfum ou les parfums d’un poème, cela n’arrive pas à chaque poème lu ou entendu, et pas toujours si le poème m’emmène vers des jardins d’herbes et de fleurs. En revanche, Le Dormeur du val aura des parfums d’eau et d’oiseaux (même sans qu’ils y soient cités), de cresson parce qu’il est bleu et que pris dans le courant il n’a pas d’autre odeur que celle de l’eau, et celle du sang car Rimbaud me tient la tête auprès des « deux trous rouges au côté droit », mais non pas le parfum des glaïeuls car ils n’ont pas d’odeur (pour moi du moins). Mais est-ce cela seulement la poésie ? Je comprends très bien encore que tout poème est une sorte de navire, parfois longuement fabriqué, qu’on livre à la fortune des mers et des lecteurs.

Lorsque chez Jean de Lafontaine, qui appelait fables ses poèmes, je lis des vers comme ceux-ci, que j’attrape presque au hasard : « Certain fou poursuivait à coups de pierre un sage. / Le sage se retourne, et lui dit : « Mon ami, / C’est fort bien fait à toi ; reçois cet écu-ci : / Tu fatigues assez pour gagner davantage. » (Livre XII, fable XXII), je me dis que, hormis les conventions des rimes embrassées et d’un mètre régulier, c’est là une belle prose, simple et équilibrée, qui ne vise à dire que ce qu’il y a à dire ni plus ni moins. Pas d’autre artifice visible qui la changerait en « poésie », et c’est fort en avance déjà, quelque chose de bien proche de cette prose si claire et légère qu’on lira au XVIIIe siècle. Mais, si j’ouvre, de Pierre Bettencourt, les Fables fraîches pour lire à jeun », et tombe sur « Mon bras » : « J’ai un bras qui a pris froid et qui ne s’est jamais réchauffé. Je l’avais laissé pendre hors du lit en dormant. Bien entendu, c’est mon bras droit. Si j’écris, l’encre gèle dans le stylo et si je prends une femme par la taille, cela lui rappelle la glace qu’on lui a mis sur le ventre lors de son dernier accouchement, elle m’envoie promener. », ou encore sur « Les ardoises » : « Ne croyez-vous pas que c’est dans les ardoises que la pluie se décide ? Elles se mettent à palpiter les unes sur les autres comme les plumes de grandes ailes qui vont s’envoler… Alors, flattée, la pluie tombe. » Ici, je n’entends que poésie : certes les temps ont changé, Breton et sa troupe sont passés par là, mais ce bras si gelé qu’il gèle l’encre, et pourtant si indépendant qu’il veut encore s’enrouler à la taille des femmes, et ces ardoises qui appellent, palpitantes, la pluie sensible à la flatterie, tout me paraît puisé aux fontaines de la langue enfantine, maligne et coquine dans son savoir-faire originel. Les phrases prennent « des » rythmes en s’énonçant, elles les prennent d’elles-mêmes, de leur élan frais et rieur. Les accents répartis dans le simple énoncé ; « Alors, flattée, la pluie tombe », font un joli vers que La Fontaine ne renierait pas, de même que l’alexandrin « [Il] l’avai[t] laissé pendre hors du lit en dormant. » Qu’on ne me fasse surtout pas dire ce que je ne dis pas, qu’il ne serait de belle prose chez Pierre Bettencourt, ni de poésie fraîche et imaginative chez La Fontaine. La question, qui n’est pas simple, est ailleurs. La question est : où et quand lisons-nous de la poésie dans ce qui est nommé poésie ou poème ? Elle est : qu’est-ce que la poésie, ou le verbe poétique ?

Baudelaire introduit les proses brèves du Spleen de Paris, qu’il compare aux « tronçons d’un serpent », avant de les publier dans quelque revue ou pour les présenter à Arsène Houssaye, en les nommant à chaque fois « Poèmes en prose ». À Houssaye, outre qu’il avoue volontiers sa dette envers Aloysius Bertrand, il confie ceci : « Quel est celui de nous qui n’a pas, dans ses jours d’ambition, rêvé du miracle d’une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ? » Lisant une telle déclaration, je me dis que Baudelaire nous y offre quelque chose qui ressemble fort à une définition du « poétique », quelque chose qui paraît contourner le vers, qui va au-delà d’une prose qu’on pourrait dire de simple communication et se relie comme secrètement à d’autres tumultes : « mouvements de l’âme », sentiments profonds, intériorité de la conscience et, pourquoi pas, au drame humain. Pour l’instant, et avant plus ample informé – le langage des gendarmes et celui de l’administration française n’ont-ils pas des charmes antipoétiques évidents ? -, il me semble que la recherche du poétique dans son exactitude (si une telle prétention ne tombe pas dans le ridicule) pourrait se faire dans la prose d’abord, puis à l’articulation de la prose et du vers… Ainsi, pour revenir au Spleen de Paris, voici deux incipit que l’on peut voir, du point de vue du poétique, comme en opposition presque totale de fonction et de registre, c’est du moins mon sentiment. Chacun, pourtant, ouvre un « poème en prose ».

« Il y a des natures purement contemplatives et tout à fait impropres à l’action, qui cependant, sous une impulsion mystérieuse et inconnue, agissent quelque fois avec une rapidité dont elles se seraient crues elles-mêmes incapables. » (Le mauvais vitrier)

« Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l’odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage, comme un homme altéré dans l’eau d’une source, et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant, pour secouer des souvenirs dans l’air. » (Un hémisphère dans une chevelure)

J’annonçais, en sous-titre, le « début d’une réflexion ». Elle se poursuivra, je ne sais si dans le Scalp IV ou V… La question posée est donc : « Qu’est-ce que le poétique ? Quel texte, donné pour poétique, pour poésie… est véritablement poétique ? Est véritable poésie ? Quel texte n’en est pas ? Et pourquoi ? » Cette question a-t-elle de l’importance, un intérêt ? Le flou le plus artistique règne dans ce domaine, et des imposteurs qui se connaissent ou qui s’ignorent, des imitateurs conscients ou inconscients se baladent un peu partout, dans les recueils et les livres, voire sur sites et blogs où ils font fureur. Toute contribution à cette réflexion paraîtra dans le Scalp, et gardera sa chevelure : il suffira de la faire parvenir à Michel Host par la voie de RECOURS AU POÈME.

____________________________________________________.

LE POÈME / LES POÈMES

Viennent, dans ce Scalp III, des dames éprises des poèmes, rien que des dames… Pur hasard, qu’on veuille me croire. Certaines se disent « poétesses », d’autres se demandent si ce nom est vraiment sérieux, s’il ne vaudrait pas mieux pour elles de se dire « poète ». Je devrais m’en moquer, mais quoi… cela a-t-il sens commun : « une poète » ? Poétesse me paraît mieux, et d’ailleurs qui n’aime pas les mairesses, les hôtesses d’accueil et de l’air, voire les bougresses, les devineresses et les prêtresses ? Et qui ne garde en son cœur sa maîtresse d’école, et d’autres peut-être qui vinrent après elle ?

Prenons-les, ces poèmes, en espagnol, chez MORAVIA OCHOA (un long poème envoyé à ses amis et connaissances par voie hertzienne), et, en français, un autre saisi dans le dernier recueil d’Anne JULLIEN.

MORAVIA OCHOA

DEL LIBRO INÉDITO: CUANDO MARÍA DESPRECIÓ A LOS RUBIOS DE OAKLAND

TODAVÍA

Si me preguntan a dónde fue el amor

yo les contesto que a la fosa común

Allí está arrodillado, mirando los huesitos

la ceniza y lo deforme

el ojo caído en la mitad de la boca

la hinchazón y la espalda

rajada por un trueno

de láser,

allí las manos esposadas

una y la otra amarradas

un tiro en el costado y en la espalda

tal vez al corazón,

el campo de concentración gigantesco

albrook y números al pecho

mount hope el gran crematorio

y el espacio que arde todavía

El cuartel

Lo que quedaba del cuartel bombardeado

astillas de pared muñecas rotas,

carne amasada con pan de lágrimas y muertos que

no tuvieron tiempo de saber que morían

mientras buscaban el fusil,

eso, hijos míos del mañana

biznietos gloriosos de los sobrevivientes avergonzados,

eso, lo que quedó, fue destrozado

a punta de mazo, a golpes, a odio, a miedo

mientras rugìan los usurpadores

frente a las cámaras oficiales democràticas

Dignidad

Uno al espanto le puso punto en boca

amelló el filo del aire para seguir de pie

abrió la puerta y puso hamacas

extendió los pasadizos

multiplicó los espacios de la casa

se abrió a la madrugada

al rojo sol martirizado

Amor, y mentiría si te digo

que me acordé de ti por tus dos ojos

no te lo he preguntado pero sé

que moriste con todo el que moría

y ambos ahora somos sombras,

sobrevivientes

lo que queda del ultraje:

vergüenza

dignidad

El militar

Porque estaba la lumbre en ellos y

los hijos dormidos

y el barrio alegre a pesar de la terrible amenaza

él le dijo despacio: anda y cierra la puerta

voy a hacerte el amor

quizás el último

Ella puso una llama de fuego entre los ojos

un incendio del bueno

y se prendió.

la T--65 descansaba

y sobre la boca del fusil ella puso

su ropa

él miró hacia el reloj ven pronto amor

apúrate no olvides, Isabel,

Tengo guardia a las doce

Espera fiera

Cuando se vio en los diarios y la vio

desnuda

ambos

abrazados

miró con ojos plenos la belleza

de aquel amor

María, quiso saber ¿cuánto tiempo ha pasado?

entonces fue al cuartel y oyó con toda claridad

que un mes había pasado

y que el bandido aquel

a golpe de martillo golpeaba contra muros apenas en pie

y la ciudad caía en piedras pequeñitas

Todo era destrución allí donde agarrró el fusil

Ciego de ira buscó las cenizas de su cuerpo y

se metió entre ellas

desde entonces una espera fiera habita

en la ciudad

de los muertos sagrados que pocos

se atreven a nombrar

Angela

De "Eagle" el perro busca cadáveres que no existen,

hijo de gringa que es huésped de lujo en Panamá, todos hablan, es

noticia a color, de primera plana, mas de ti Angela, y de todas las víc-

timas de la invasión yanki 1989, quién habla, quién de tus huesos, de

las cenizas de tantos quién se ocupará?

Angela, si tú vivieras estos días

si despertara tu corazón de un salto

desde la muerte a donde fuiste

premeditadamente

mejor dicho asumiendo los riesgos,

te extrañaría enormemente que

eres silencio aún

que nadie te maldice ni bendice ni dice tu nombre

que eres una historia colectiva y difusa

innombrable y temeraria

apenas "los muertos de diciembre".

estás allí, seguro, dentro de ese montón,

a quién le importa la soledad de tus viejos zapatos

a quién tu cuaderno de muchacha

a quién le importa, en verdad, Angela,

Agripina o Arturo,

tu nombre y apellido,

el espacio que antes ocuparas en la casa pequeña,

en las esquinas de la multitud.

A quién contarle las razones de peso que tuviste

para alistarte en eso que fuera

patria libre o morir

ni un paso atrás - por Panamá la vida

Una gringuita llamada Sara York

no he oído nada de ti Sara York

vestida de pollera

condecorada por cartas y medallas

caballito de troya tal vez

que alguien tomó en serio.

no he oído una palabra de ti sara york

¿qué cosa eres?

detrás de ti ¿qué cosa Sara, Sara,

qué cosa piensas? ¿dices?

¿acaso no viste a fondo?

dices que amabas Panamá

te creo

la amabas, la querías,

ya se saben las formas del amor

con que tu pueblo ama

vorazmente

a la fuerza

a garrote

a trampa

Sara York qué vergüenza

estás callada

MORAVIA OCHOA / poèmes reçus en décembre 2012

Moravia Ochoa est née au Panama.

Poète, auteure de contes, active dans le domaine culturel, militante pour la paix, le bien-être et la justice sociale pour les peuples qui composent la planète.

Après le baccalauréat, elle poursuit ses Humanités en faculté de philosophie, lettres et éducation, et à l’Université de Panama (Langue espagnole et journalisme). À l’étranger, elle suit des cours spécialisés relatifs à l’administration culturelle, la littérature, les mouvements féminins.

En tant qu’invitée, elle participe à des forums, assemblées, congrès et rencontres internationaux. Membre du Tribunal Anti-impérialiste de Notre Amérique (TANA), que présida le Dr. Guillermo Toriello (Guatemala). En tant qu’écrivain, elle participa à diverses activités dans et hors de son pays. Jurée de la Casa de Américas (Cuba), 1978. Membre représentant le Panama au Conseil Editorial de la Presse littéraire de l’Amérique centrale. Responsable de la page de l’Union Nationale des Ecrivains (UDEP) au quotidien La Estrella de Panamá. A collaboré aux journaux : El Matutino, La República, Crítica, La Estrella, et travaillé dans le journalisme culturel à la Radio Nationale dans des émissions vomme : Itinerario, De aquí en adelante (À partir d’aujourd’hui).

« Parenthèse à souligner : Moravia Ochoa, en raison de l’invasion de son pays par les États-Unis, en 1989, démissionna de son porte de Directrice Nationale du développement culturel (Institut National de la Culture) afin de ne pas collaborer avec le gouvernement d’occupation. »

Elle a exercé plusieurs charges directoriales dans cette Institution, parmi lesquelles Directrice du département des Lettres, sous-directrice du développement culturel, directrice nationale cofondatrice du Front des Travailleurs culturels ; du Collectif Poésie dans la Rue, et fondatrice de ce qui allait être l’Institut de l’Amitié Panaméo-Cubaine. De 1994 à 1998, elle fut Attachée culturelle à l’ambassade du Panama à Cuba. Conseillère à l’INAC.

Parmi ses œuvres poétiques les plus récentes : :Hacer la guerra es ir con todo; Contar Desnuda, La Gracia del Arcàngel; La Casa Inmaculada.

En 2012, el obtient le Prix de Poésie Esther María Osses, de l’Institut Panaméen des Etudes du Travail, avec son livre Hojas de vida en la mujer que habito, qui sera édité prochainement. Sous presse ; Cuando María despreció a los rubios de Oakland, sur l’invasion nord-américaine du Panama, en 1989. Les plus récents : Juan Garzòn se va a la guerra; En la trampa y otras versiones inèditas; Las esferas del viaje (selección de varios de sus libros y cuentos inéditos).

&

ANNE JULLIEN

Et de son recueil « Dans la tête du cachalot »

Éd. ASPHODÈLE / 2011 / http://asphodele-edition.pagesperso-orange.fr/

Anne Jullien ne nous parle pas depuis la jetée, ou le phare, ou même de la plage, mais d’ « une chaise au milieu d’une pièce », et « assise sur la chaise ». C’est une situation commune, ou ordinaire, car la chaise il la faut bien pour s’arrêter un instant lorsque, elle nous le précise en exergue : « quelque chose en moi s’agite que rien ne calme / ce n’est ni pensée ni douleur ».

Ce « quelque chose » est à préciser lui aussi, et autour de son mystère s’assemblent les images du temps, de notre temps, et avec elles « les questions cheminent ». Questions adressées aux humains :

« je me demande si les réponses

ne sont pas dans le mouvement

entre vous et moi »

mais aussi aux objets du monde qui nous proposent leurs jueux d’illusions :

« la nuit les parkings mouillés éclairés

quand on les longe en voiture

ressemblent à la mer »

Dès lors la mer n’est elle-même qu’images à connaître, à reconnaître, belles et parfois mortelles et rêveuses :

« de la mer je ne connais que

les abysses martiens où les cadavres plongent

à la recherche

d’une main d’ange »

Le cachalot y voit, lui, à de pareilles profondeurs. Le cachalot est dans la tête d’Anne Jullien. Il sait de quoi il parle. De la poésie d’abord, de l’insupportable poééézzzzzie : « Je ne sais pourquoi / la poésie cul-de-poule / ou celle auriculaire / me fait froid dans le dos ». « … quand je lis des mots sans chair / je préfère les champs / les jardineries et les nichoirs / la poésie sans crème et sans jouissance / me rend femme frigide quand le mot pour mot horripile ma conscience »… Sur cette « misère », nous sommes bien d’accord. Mieux valent alors les gens que ces mots-là, « les gens qui marchent et les gens qui reculent / les gens qui bafouillent et les gens qui piétinent »… Mieux vaut « le trivial », oui, qui alors devient « trivial ». Pour gagner autre chose, par conséquent, s’extraire et descendre dans les choses, au profond, une décision s’impose : « J’ai installé mon bureau dans la tête du cachalot », nous dit l’occupante de ce bureau. Connaissance par les gouffres, disait quelqu’un ! Dans les gouffres se joignent les rêveries, les enfances, les lectures – Queequeg ! - et l’on sait toujours de quoi l’on parle :

« Dans la tête du cachalot je coule et je le console

je suis la mélancolie du cachalot »

Les jours difficiles, les cauchemars de la contemporanéité se résolvent peut-être… peut-être… de cent manières, dès lors que notre bureau est si bien installé : dans la poésie d’abord, « un pot dans lequel verser / les foulards et les lapins // La poésie est un pot scellé / un tonneau des danaïdes », un pot où trouver à nous nourrir ; dans les croisières qui, pour n’être pas à la portée de toutes les bourses, sont à regarder comme le faisait Pessoa, du bord du quai :

« les yeux levés sur le Queen Mary

je fais partie des badauds à quai

étrangère

au rêve de s’embarquer » -

et, à la fin, un bizarre goût de mort :

« je vais mourir d’une déchirure à la plèvre

aspirant les eaux, l’air, les insectes

les mauvaises herbes et le pollen,

à mes lèvres un poème

prières de païen »

Anne Jullien nous emmène avec elle (avec nous-mêmes aussi, pour peu que nous y pensions), dans son voyage, que ce soit autour de son / de notre nombril, ou autour des arbres tibétains et leurs « chiffons à prière ». Comme elle nous pouvons dire :

« je n’ai qu’une vie à disposition

cuir, soie, éther entre les os

le véhicule est un corps

une vie à expérimenter »

C’est de notre vie, de notre unique vie qu’il est question dans cette poésie qui, pour ne pas se hausser du col, pour éviter de tomber dans les rhétoriques creuses et prétentieuses, n’en est pas pour autant d’une simplicité qui toucherait à la pauvreté. Elle nous place entre des miroirs qui portent nos reflets, corps, temps, espace, « éther entre les os », sans nous assommer de concepts. Elle ne nous laisse pas, cependant, tout à fait tranquilles ni sereins… Elle finit pas nous tendre un « poème de novembre », où gît un rêve de Portugal, la figure du « plus grand voyageur » qui est, il fallait nous en douter, « un poète assis ». La boucle se boucle, disque tournant sur la platine, pas triste, attendant qu’on replace le bras articulé, à la manière d’antan, sur le sillon, avec « l’odeur grise du sable », et « ici, le vent fou de novembre ». « Quelqu’un » nous rejoindra, qui est là, non loin, soi dans l’autre, l’autre-soi, dans l’énigme, le privilège, le sacrement de vivre, et peut-être même nous sera-t-il donné de retrouver Blaise Cendrars, car il est quelque chose de partagé, dans ces vers libres, avec ces gens que Dante et Virgile rencontraient, au Purgatoire mieux qu’ailleurs, dans une communauté de destinée dont témoignent de semblables images :

«j’entends les vagues

qui roulaient à trois-rivières ou à capesterre

dans la nuit tropicale

quand nous allions de maison en maison

toi et moi et laura

et que nous n’avions rien que nos peaux »

M.H.

___________________________________________________.

LE POÈTE

C’est CATHY GARCIA.

Le choc initial s’est produit avec la lecture de Salines. Il m’a été offert la possibilité de postfacer le recueil : je reprends ici l’intégralité de ce texte écrit dans l’éblouissement et la prise de conscience de ce qu’à travers cet ensemble, une énergie renouvelée et abreuvée à d’anciennes sources se manifestait dans la poésie française de cette fin de siècle, poésie le plus souvent exsangue, calculatrice, pauvrement rusée dans ses appartements peuplés de professeurs bavards et d’écoliers peu attentifs.

Postface

Il n’est pas de faux-semblants, ni dans le dire, ni dans l’image, ni dans la trajectoire chez Cathy Garcia-Canalès, et moins qu’ailleurs peut-être dans SALINES. Ce beau titre assume une amplitude et un regard qui, d’emblée, nous rapprochent de la mer et du vent, de la peau chargée des odeurs chaudes de l’amour, et, pour tout dire, d’un élan vital originel, celui que Cathy Garcia sait cueillir aujourd’hui encore, avec toute son énergie, sa puissance, parmi notre monde qui se le dissimule peut-être derrière les écrans de fumée de la pollution des esprits, sous le voile d’une bienséance digne des hypocrisies bourgeoises anciennes, monde dont les échappatoires vont au « porno » pauvre qui, mis en image ou en mots, passe pour liberté.

La liberté poétique intérieure est d’une tout autre matière : c’est l’élément moteur, astral et magnétique qui, s’il déstabilise les centres émotionnels, rétablit l’âme humaine dans les beautés et les grandeurs terrestres. Le recueil s’ouvre sur une étonnante affirmation des multiples facettes de la féminité, énumération à la façon de Rabelais, moins impudique que gonflée des sèves de la séduction et de son chant. Et, dans la foulée, cette ostentation de l’être féminin - totalement féminin -, entièrement soi, protéiforme et, comme dans une fierté coulant de source, ancrée dans la blancheur, la saveur et l’éclat du sel !

Je suis femme

Unique multiple

Je suis la grande saline

Cela, pourtant, manquerait beaucoup de sel si ne se présentaient, comme sur l’éventail historié d’une belle madrilène, ou dans une tapisserie du paradis d’avant l’humiliation des chutes et des divins opprobres, les véritables fortunes, les bonheurs, et même les joies, de s’établir, fût-ce pour un temps limité, dans le monde des vivants. Cette fondation n’est pas une conquête, pas davantage une revanche - ce serait comme de vouloir installer les bonheurs sur les combats et les guerres, sur les obscurantismes qui, eux, ne désarment jamais - mais une position de naissance, en quelque sorte, parce qu’être femme c’est cela, ni plus ni moins, c’est être dans la germination, l’efflorescence, l’offrande et le plaisir :

j’aime à fleurir

clandestinement

m’ouvrir à des nuits étoilées de plaisir

éclater sous la brûlure d’un soleil mâle

Comment ne pas se sentir envahi quoique pleinement en accord, emporté par la mélodie d’un grand Pan retrouvé, revenu d’une éternelle absence, celui dont Michelet pleurait la disparition aux rivages de l’Égée après que s’y fut enraciné le moralisme judéo-chrétien ? Quel plaisir donc - et le mot est charnu, gorgé comme fruit à la fin de l’été - de lire, de dire ces vers libres de leur pleine liberté, ces cadences brèves et longues tirées par les vents des désirs et des effrois !

Salines, avec ses poèmes, ses images, ses raccourcis parfois sauvages, par l’innocence non dépourvue de ruses et de subtilités de ses inventions, par ses assemblages verbaux inouïs, nous plonge sans crier gare dans ce qu’une pensée poétique renaissante - celle de Rabelais et de Ronsard notamment, que précédèrent des fabliaux souvent chargés d’autant de frustration que de drôlerie – cherchait et retrouvait si bien en écartant les déguisements des traditions guindées et guidées depuis les Pères de l’Église et la Rome vaticane. Dans Salines, le carpe diem, n’a plus à se signaler comme ambition et désir, car il est, désormais et explicitement, l’existence elle-même, son projet de vivre, sa réalisation la plus entière imaginable. Cela se dit dans une langue magnifique, dans l’inattendu des sensations traduites, cueillies et éprouvées à l’unisson :

sur mes désirs parallèles

j’ai tendu des ponts

des passerelles instinctives

pour attirer la foudre

balafrer la plénitude

de mes courbes peut-être trop

maternelles

Cela se dit avec plus d’instinct encore, dans la crudité fraîche du mot sensible et juste, dans la simplicité des évidences toutes acceptables, toutes acceptées :

je suis une bête de lit

miauleuse jouisseuse

une arche de tendresse

une manne une nef

je suis un souffle une fièvre

une fente à polir

Cela se dit de cent façons, et toujours dans une magnificence verbale qui émeut ! Cette poésie, sans aucun doute, m’émeut jusqu’à la moelle des os, et j’en jouis sans me lasser. C’est la parole de célébration de ce qui existe : de ce qui est par conséquent. Foin des subtiles et collantes barrières par lesquelles des philosophes, mais aussi des poètes en forme de poissons froids, voudraient quadriller le vivant, le changer en spectre, en pur concept, en registre cadastral… J’aime ici la saline sensualité, l’aveu sans détours de la splendeur des mouvements libérés par et à travers la puissance de vie du corps, des corps… Oui, c’est beau, et très « entreprenant » au sens où il faut se percevoir en vision totale pour entreprendre d’être. Au risque de ma banalité, je lis le chant joyeux de ces vers comme un hymne à la joie, comme la délivrance première, l’entrée dans le jour, au matin où tout commence…

La célébration est un registre qui s’affronte aux dangers du répétitif, de la solennité et de l’ennui. Cathy Garcia s’en évade comme le papillon, avec la grâce valsante de l’inspirée. Elle multiplie les points de vue, les approches, les situations ; ni l’air ni l’eau ne lui manquent et ne nous manquent, ni le ciel ni la terre, ni la nuit ni le jour, ni les frimas ni les chaleurs. Le monde créé est, de par sa nature, une totalité de nature. Tout le recueil vibre sourdement, et non moins lumineusement, de ce contraste implicite entre le jardin de la Création que nous n’avons plus que le choix de regarder en songe, et ce jardin mutilé que, sous nos yeux, salit et martyrise la modernité cupide. La poétesse Cathy Garcia - elle ne récuse pas ce beau titre ! - n’écarte jamais l’homme, je veux dire le mâle, le porteur de phallus immodeste ou dominateur - cet importun majeur qu’elle veut allié, compagnon non pas adouci, ni dompté, mais complice nécessaire :

je cours encore après toi

animal intrépide

aux mains si fines

homme rivière aux étreintes

mille fois renouvelées

homme si vaste

aux bras de sable

homme profond

de sagesse infinie

De cette confiance, de cette complicité amoureuse naissent des sentiments d’une autre sorte. Nous glissons soudain sur le versant périlleux et bouleversant des choses : la conscience se fait jour - aiguë comme la morsure d’une bête venimeuse - de la fragilité de toute construction ou représentation du monde et de soi. La menace, fût-elle masquée par l’attente des bonheurs, est permanente, aux aguets, prête en un instant à jeter à bas l’édifice de notre vie. Elle surgira du nœud même de l’amour :

l’illusion

est si belle

vaut bien la blessure

que tu ne manqueras pas

de me faire

Elle surgira de notre propre faiblesse - « et si l’on n’était pas aussi fort / que l’on croyait ? » - comme de la puissance qu’il est besoin de déployer, toujours, jusqu’à l’épuisement de nos forces, pour se tenir en vie d’abord, puis « faire tourner le monde / à l’envers ».

Elle surgira, en dépit que l’on danse « la danse dissolue / des algues amnésiques », de notre fragilité, de la fugacité du temps qui est notre loi et notre geôle ! C’est là source d’une crainte et d’un vacillement constant :

ne pas se prendre

le plein fouet

le versant nu de nos extrêmes

fragilités

Le désordre cosmique est aussi un ordre immuable qui ne peut être refusé ou nié. L’âme s’y veut au large, s’y crée son espace ensoleillé d’un moment ; mais le cœur, s’il fut un jour « chasseur solitaire », eh bien, il n’en finira pas de

Solitude

le cœur dans son terrier

un lapereau tremblant

De cette tragédie discrète qui touchera chacun de nous, dans un désamour, un recoin d’hôpital ou un lit familial, Cathy Garcia-Canalès ne fait pas tout un drame ! - car, si « nos mains [ne sont] rien que des oiseaux dans la cage du temps », notre flamme de plaisir et de vie, désespérée noblesse, réside en fin de compte dans ce qui leur est propre,

le geste

toujours neuf

L’oubli dans lequel a sombré aujourd’hui la poésie rejoint le tréfonds de l’obscurantisme. Les poètes n’en ont cure, ils et elles chantent dans l’arbre, sous le ciel. De Marie de France à Louise de Vilmorin, d’Anne des Marquets à Marie Noël, en cascadant de Pernette du Guillet à Louise Labé, Marceline Desbordes-Valmore, Anna de Noailles et - bien sûr – jusqu’à Madame Colette, le long poème écrit par les femmes dans cette langue sublime encore appelée française, est ce ruisseau clair et courtois, tour à tour ensoleillé et ombré, sensuel et incisif, qui murmure et chuchote comme l’esprit du monde vivant. Il coule de source ancienne et nouvelle par le sous-bois de la forêt littéraire où les hommes se sont faits chasseurs absolus, dominateurs sans partage. Cathy Garcia-Canalès est de cette eau pure, de cette force infinie et lointaine des fontaines résurgentes. Elle est la perle qui fait la fortune du pêcheur de perles. Certains l’ont déjà découverte, et je suis des élus. Mon admiration est sans mesure. Je voudrais seulement la rendre à sa lignée, à cette foi confiante en l’unité, en la beauté possible, qui lui fait écrire :

je cours encore après toi

homme qui sait la danse

homme loup qui me chasse

nuit après nuit

en mes forêts perdues

je cours encore après toi

magicien de la terre

aux savoirs de nuit

Michel Host

Octobre 2007

D’autres poèmes de Cathy Garcia

3 poèmes extraits des Chroniques du hamac

et deux citations

Des oiseaux chantent la nuit

comme en plein jour

envoûté par la voix

de Sainkho Namtchylak

le hamac fait voile

vers un lever d’étoiles

de la fleur à l’arbre

tout cherche à croître

chacun à son rythme

croissance jouissance

apprendre à goûter

sans l’immédiate torsion

du désir qui creuse

son trou

son manque

transmutation

âge de plomb

la leçon que nous palpitent

tous les papillons de nuit

accepter l‘impermanence

la pépite si précieuse

du présent

sentir le fourmillement

des racines

la plante

des pieds

longuement

s’étirer vers le ciel

Nos mains dans la pâte

mes yeux dans les siens

Ce que j’apprends à ma fille

C’est moi qui dois l’apprendre

vie donnée

couteau planté

le bois disparaît

la pierre demeure

la pierre

est gardienne de mémoire

le bois l’homme

l’homme est un arbre

l’homme est l’arbre

qui a aimé le serpent

écaille écorce

écoute

les pierres

racontent

Peuple hyperactif

peuple fou

peuple malade

mais tous en marche

de toute façon

alors poète

tu dois stopper le monde

t’étirer à loisir

dans l’instant

éternité

tu témoignes

tu n’as pas le choix

tu es le témoin

tu n’as pas à expliquer

seulement dire

l’indicible

l’inconnaissable

jongleries des transfuseurs de lune

acrobates funambules qui dans le vide

font le grand mot périlleux

les poètes je ne les connais pas

mais parfois

ils me reconnaissent

les poètes est-ce ?

doit-on dire d’une femme

qu’elle est poétesse ?

que le poète choisisse

son sexe d’ange

mâle femelle

panda chamelle

sexe à la bouche

pour garder les mains

libres de l’écrire

Ici est le pays caillasse

la terre rare et pauvre

n’y retient pas la pluie

le soleil y polit ses os

le sang se calcifie

le cœur ralentit

la parole s’épuise

le regard se creuse pour accueillir

ce que les mains ne savent retenir

ici pourtant en ce sobre écrin

le ver encore luisant

voit fleurir l’orchidée rare

au pied des chênes

des diamants noirs

dorment en rond

se dressent soudain

mégalithes plus anciennes

que la mémoire

dans les souches les murets

vivent des créatures cachées

peut-être des gnomes

ou bien des fées

des êtres de sève

et de lune

ici les amis finissent à poils

ou à plumes

et on se surprend

à parler aux herbes

ici l’obscurité a des reflets

au fond des puits précieux

gisent des clés

mais rien ne se dit

tout se tait

ici s’achèvent les cycles

grande mer minérale

sa longue chevelure

agitée d’oiseaux

Deux citations :

L’écriture est le chemin qui me conduit aux hommes. Je comprends mieux ce qu’ils écrivent que ce qu’ils disent.

L’écriture est mon hamac, la mère que je n’ai pas eue.

À moins qu’elle ne soit juste un lièvre rose.

Le recueil « Celle qui manque », publié aux éditions Asphodèle en 2011, étend et explicite le premier vers de la seconde de ces citations. Il s’ouvre ainsi :

« En manque de lait, sang, ciel. Socle dynamité. Ma vie cul de jatte. Avancer à la seule force des bras. Je les voudrais ailes. Je la voudrais Elle. La créer de toute la force de mes rêves estropiés. Je la voudrais tendre. Ne plus rien attendre. Je la voudrais aimante. La tranchante, acide, dure mère. Du nectar de ma vie, vinaigre. La mère venue du nord aux yeux de brume. Intouchable. Parle trop, ne dit rien. Un vide qui ne se comble pas. Confusion, contusion, ressentiment.

J’ai trop manqué d’amour ! »

Deux poèmes extraits de « Ailleurs simple », recueil publié en décembre 2012, aux Éditions Nouveaux Délits, avec les illustrations de Jean-Louis Millet

TEMPLE

Une cloche

Et la montagne

Des roches et l’or pur

Qui coule et saigne

Sur le poli des murs

Une cloche et la montagne

CHANTICO NEGRA

Une petite déesse noire

Aux grands yeux d’obsidienne

Un fragment d’étoile vive

Arrachée à la nuit, là-bas

Où la femme de l’aube

Se baigne nue dans le fleuve

Nue et noire

Ruisselante de lune

Publications de Cathy Garcia :

UN VANITY DE VANITÉS Asphodèle 2012

AILLEURS SIMPLE éd. Nouveaux Délits 2012

CALEPIN PAISIBLE D’UNE PÂTRESSE DE POULES

éd. Nouveaux Délits – Coll. Les Délits Vrais : n° 2 –

2012 LES MOTS ALLUMETTES éd. Cardère 2012

QUÉ WONDERFUL WORLD éd. Nouveaux Délits - Coll. les Délits Vrais : n°1 - 2012

PURGATOIRE DU QUOTIDIEN 32e mi(ni)crobe, janvier 2012

LE POULPE ET LA PULPE éd. Cardère 2011

CELLE QUI MANQUE, éd. Asphodèle 2011

JARDIN DU CAUSSE, éd. de l’Atlantique 2010 (autoédition 2004)

ESKHATIAÏ éd. de l’Atlantique 2010

(comprenant SALINES autoédition 2007 et MYSTICA PERDITA autoédition 2009)

ÉTATS DU BIG BANG, éd. Nouveaux Délits 2010

TRANS(e)CRÉATION ou l’art de sabrer le poulpe et la pulpe, éd. Dlc 2009

NOUVELLE HISTOIRE DE LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN (conte - autoédition 2008)

CHRONIQUES DU HAMAC (autoédition 2008)

OMBROMANIE, éd. Encres Vives 2007

LES ANNÉES CHIENNES (Série autodigestion, autoédition 2007)

GRIS FEU, Ambition Chocolatée et Déconfiture (Collection de poésie, n°1, 2003)

PAPILLON DE NUIT, éd. Clapàs 2001

FRAGMENTS DE TOUT ET DE RIEN, éd. Clapàs 2001

PANDEMONIUM 1, éd. Clapàs, 2001.

BIOGRAPHIE

Cathy Garcia, née en 1970. ex-artiste de théâtre de rue, principalement avec les Plasticiens Volants (1991-2003). Aujourd’hui auteur et artiste plasticienne (http://cathygarcia.hautetfort.com/ et ghttp://gribouglyphesdecathygarcia.wordpress.com/). Fondatrice de la Revue Nouveaux Délits (juillet 2003) et de l’association du même nom (2009) : http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/ et http://associationeditionsnouveauxdelits.hautetfort.com/. Ses œuvres illustrent des revues et des recueils de poésie. Elle fait également des notes de lectures (littérature et poésie adulte et jeunesse) pour divers sites et revues littéraires et de la photo en amateur (http://imagesducausse.hautetfort.com). A exposé à Cahors, Tarbes, Tours, Limogne-en-Quercy, Château de Seedorf (Suisse), Limoges, Cajarc, Souillac… Publiée (et traduite) dans de nombreuses revues en France et à l’étranger.

_____________________________________________________.

AUTRE(s) CHOSE(s)

L’art de la Question (12 interrogations fondamentales).

2012 – Fin de l’année. Il a plu ces derniers temps, et il fait chaud : sur les Boulevards des maréchaux nous aurons des bananier et des eucalyptus.

-

Je te mets un chalumeau sous la plante des pieds : sauras-tu retenir tes cris hérétiques ?

-

Sur le boulevard Richard Lenoir, aurons-nous des palmiers dattiers ou des fraisiers du Gabon ?

-

« La qualité d’ambassadeur

Peut-elle s’abaisser à des contes vulgaires ? » (Jean de La F.)

-

Par le trou dans le mur, l’œil du voyeur… et si j’y plantais ce clou pour accrocher mon Déjeuner sur l’herbe ?

-

Dans l’abîme où nous courons trouvera-t-on l’accent que l’on voyait en haut de la cime ?

-

Est-il vrai que Satan revint auprès de saint Pierre pour lui rendre M. Mittal, prétextant qu’il n’en voulait plus en enfer, car il lui avait éteint deux fours en moins de trois semaines ?

-

Est-il vrai que sous M. Pal, commandant de Gendarmerie dans une bourgade de l’Yonne, les brigands des environs serraient les fesses comme jamais ?

-

« - Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? - dit cet animal plein de rage. » « – Comment l’aurais-je fait, si je n’étais pas né ? »

-

Pour être, suffit-il de naître ?

-

À quoi pense donc l’araignée depuis quinze jours attendant le moucheron au centre de sa toile ?

-

Venez, venez ! - dit la pucelle. Croyez-vous me faire attendre longtemps ?

-

À qui l’interpelle : « Je me permets de prier pour vous. », Emil Cioran répond : « Je le veux bien. Mais qui vous écoutera ? » Et vous, que répondriez-vous ?

*

APHORISMES

SENTENCES & PENSÉES D’AYMERIC BRUN

II - Inédits / avril – mai - juin 2001 (choix)

3 avril. – La gloire de Dieu a véritablement été ma première demeure.

9 avril. – Il est quelquefois extraordinairement doux de pécher.

11 avril. – Qui croirait que cette vie n’est pas extraordinairement heureuse, en voyant la plupart des hommes courir sans cesse de divertissements en divertissements et de plaisirs en plaisirs ?

12 avril. – Notre état est si misérable que nous nous abandonnons avec délices à tout ce qui nous empêche d’y penser.

14 avril. – Malgré nos dégoûts, malgré nos tristesses, nous sommes extraordinairement attachés au monde.

16 avril. – Où la mort nous précipite-t-elle ?

18 avril. – Pourquoi désiré-je si vivement me rappeler l’homme que j’ai pu être, ses goûts, ses pensées, ses mépris ? Est-ce parce que j’éprouve le sentiment qu’une partie de ma vie est désormais achevée, et que je n’aurai bientôt plus rien en commun avec celui que j’ai autrefois été ?

21 avril. – Ce qui n’a jamais été, existe.

23 avril. – Comment ne pas sans cesse battre intérieurement des mains en lisant La Princesse de Clèves ?

25 avril. – Il me semble parfois qu’un voile invisible me sépare des hommes.

26 avril. – Dieu se délecte des souffrances de ses ennemis, comme des tourments des réprouvés.

28 avril. – J’ai longtemps joui avec une volupté profonde des plaisirs que je goûtais dans le monde. Leur douceur me ravissait et faisait mes délices.

29 avril. – Je pense quelquefois à mon agonie avec une angoisse inexprimable.

30 avril. – J’ignore si un Dieu m’a créé.

3 mai. – Je n’ai pas désiré être.

4 mai. – Je m’abandonne parfois fugitivement au monde.

6 mai. – Je ne puis savoir pourquoi je vis et dois mourir.

8 mai. – J’apprécie extraordinairement certains mots. Leur saveur me ravit, leur son m’enchante ; je me les dis et redis avec délices ; je me délecte de leur densité et de leur rondeur ; un sentiment de plénitude m’envahit chaque fois que je les rencontre.

10 mai. – Je doute d’être au monde, tant le lieu où je vis me semble irréel.

12 mai. – La langue de peu de livres me semble plus parfaite, et m’agrée davantage, que celle d’Emile et Sophie.

14 mai. – L’idée d’un Dieu souverain, créateur de l’univers et dispensateur de bienfaits, est si simple qu’elle répugne à la raison. Seuls des peuples grossiers ont pu la concevoir. Combien néanmoins elle est réconfortante, et comme on souhaiterait qu’elle soit vraie !

16 mai. – La splendeur de la nature, sa prodigieuse diversité, m’inspirent un émerveillement extraordinaire.

19 mai. – Je sais que j’ignorerai, à l’article de la mort, pourquoi j’aurai vécu.

22 mai. – Mes pensées ne sont d’abord presque qu’une sensation ; mais je les transforme en mots ; elles deviennent alors intelligibles, et je puis les juger, les reprendre, les reformuler, ou même les écarter.

24 mai. – Ouvert le Journal de Gide, poussé par le désir de relire Numquid et tu… ?

26 mai. – Qui en moi-même s’est dépris du monde ?

27 mai. – Adam ignorait qu’il pouvait pécher et déplaire à Dieu.

28 mai. – Certains animaux sentent avec horreur approcher la mort.

30 mai. – Comment puis-je être à la fois matériel et spirituel ?

4 juin. – Rien ne saurait dire l’absurdité, la bassesse et l’abjection de mes rêves.

5 juin. – Sodome et Gomorrhe, La Nausée, Rome, Naples et Florence…, livres sans beauté, sans grandeur.

7 juin. – Emile Zola est un immense créateur, – et un magnifique styliste.

8 juin. – Je feuillette les Mémoires du cardinal de Retz. Ils sont pleins de négligences admirables.

10 juin. – Il est singulier que j’aie lu tant de livres du XXe siècle, alors que ma préférence est toujours allée aux écrivains des XVIIe et XVIIIe.

11 juin. – Il me semble parfois que je suis devenu invisible.

12 juin. – Il y a des athées dans chaque religion.

15 juin. – J’oublie à chaque instant presque tout ce que je viens de penser et de voir.

16 juin. – J’aurais tant voulu ne pas être !

17 juin. – Je n’ai plus d’attache au monde, ni à moi-même.

19 juin. – Je m’étonne et m’effraie de sentir que je suis.

20 juin. – Je ne puis souffrir que Dieu ordonne à son peuple de tuer tous ses ennemis, violant ainsi le commandement qu’il lui avait donné.

21 juin. – Je sais que je suis né et que je mourrai, mais j’ignore pourquoi.

23 juin. – Qu’est-ce qu’une pensée, sinon un sentiment, une sensation, que notre esprit, formé par des années de conversations et de lectures, est capable de transformer en mots qui pourront être compris par tous nos semblables ?

25 juin. – Je vois des hommes qui entrent dans la mort avec un mélange d’indifférence et de mépris.

27 juin. – L’âme qui a longtemps vécu à l’écart du monde conserve dans ses plus grands débordements une nostalgie de la solitude.

29 juin. – Les Hébreux ne craignaient pas les châtiments dont Dieu les avait menacés.

30 juin. – L’impuissance où je me trouve de connaître la vérité m’inspire une profonde indifférence.

Aymeric BRUN

Je reprends ici, en partie, ce que je disais des pensées & sentences d’Aymeric Brun dans Le Scalp II : un choix implique une intervention, et même une sorte de censure dont la seule excuse serait ici le trop-plein, l’extrême abondance. Ce n’est pas cela : d’abord la réflexion d’Aymeric Brun me touche parce qu’elle ne prétend pas briller absolument, ni déborder l’esprit du lecteur par le rire, l’ironie ou la facile drôlerie qui la rendrait populaire. Ensuite, elle se limite le plus souvent à sa personne, à ses questionnements, à ses inquiétudes (c’est le fait d’une vérité intérieure, et en cela poétique) qui parfois répondent aux nôtres, même autrement formulés.

Les choix, en revanche, se sont ici faits contre des pentes personnelles, afin de laisser ces pensées vagabonder autour d’un divin, ou d’une divinité à laquelle il m’est impossible de croire. Qu’importe, chacun est soi-même. Et il m’a fallu élaguer, car plus ce Dieu se fait lointain et invisible, plus il occupe les esprits. J’ai eu pitié de moi-même en tout premier lieu, et de tous ceux à qui il ne fait ni chaud ni froid. En échange, quoique ne voyant pas en Zola « un immense styliste », ni un si mauvais livre en Sodome et Gomorrhe, je concours à penser qu’on peut désirer n’être pas, se montrer indifférent à connaître des vérités passagères qui sont les erreurs de demain matin, s’éprendre puis se déprendre du monde, ne pas trop savoir ce qui nous aura valu le sort de vivants éphémères, recevoir de la mort plus de leçons de la part des animaux que des humains… et bien d’autres choses de ce genre.

Je confirme que : c’est la pensée de l’autre qui fait ma pensée et nous met « en conversation ». Montaigne avait repris l’idée de quelque ancien, pour nous en nourrir. M.H.

A suivre…

________________________________________________________.

FEU(x) SUR DAME POÉSIE

Il est plusieurs façon de faire feu : sur qui l’on attache au poteau : il y faudra tout un peloton d’exécution, d’ailleurs difficile à réunir ; et sur qui l’on allume les flambeaux pour voir briller ses joues, son front, ses yeux. Nous préférons user de cette manière. De la première, beaucoup moins, et s’il se peut jamais, quoiqu’il faille bien, parfois, que justice soit faite.

« Dame Poésie » - ne signifie nullement que Le Scalp en feu ne traitera que de la poésie des poétesses.

(en dépit des apparences) [ajout 1]

« Le Poète avec ou sans recueil » - signifie que des débutants, voire des inconnus pourraient se voir ici scalpés sans plus de façons !

Pascale de Trazegnies

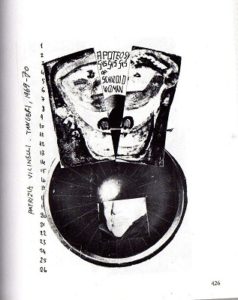

ADORER (L’HOSTIE ROUGE)

Adorer. Quand plus rien ne reste. La beauté. Double. Et son contraire. Eucharistie. Le trou dans le soleil doré. Le trou blanc de l’hostie. Le creux blanc de Dieu. Leur dieu. Mon dieu est rouge. Rose mourant. Hostie noire des pornographes. Sur le journal des obscènes. Adorer. L’hostie rouge. Rose passé. Amère.

Entrer dans le cénacle. A pas lents. A pas tremblants. L’eau bénite sur mes doigts. Sur ses lèvres. L’eau au goût de bénitier. Croupie. Divine et croupie. Sa croupe. Ma croupe. Dans le bleu de la cavalcade céleste. Du bleu amer sur les larmes du Christ. Et les siennes. Quand on ne les voit pas. Derrière. Derrière les voiles. Les persiennes.

Perse ? Percez le tonneau. Persépolis. Et la Thrace et la Perse que je trace et je perce.

Sa dévotion tout contre. Illuminée. Une obscurité qui se retourne en lumière. Une froideur en chaleur. Et la loupe. La chaloupe. De sa transfiguration sous le désir. Des flammes jaillissent en auréoles de ses seins aux mamelons petits. De ses seins priapiques et forniquent. Forniquent les dieux terrestres à défaut de pénétrer un ciel. Immortels en cet instant.

Coule, lave ! Coule, flambeau ! Mouille de ta voix lâchée le bas de mon échelle. Je rentre dans le Saint des Saints. Et jamais ne me retire ma contrition sensible. Jamais ne me renvoie au troupeau. Jamais ne ferme la porte de bronze. Ou je meurs avec toi. Et nous mourons de ne pas croire. En la fourche. L’enfourchement de la fourche. Et le repos. Béni soit le spectre de la désolance, de l’abandon, le sperme spectre qui annihile la terre, qui tue la matière vers toi, sorte de Dieu. Et tu tends tes mains. Tu écartes les bras. Venez à moi enfants ! Et nous ne venons pas. Si, nous venons. Nous ne savons pas vers quoi nous allons, mais nous venons. Sans regarder, dans le tunnel. Nous venons.

Cette empreinte indéfinissable quand le membre est pris dans la gaine bleutée, car bleu est notre désir et bleu est notre plaisir, le cœur qui s’arrête et les veines qui se gorgent. Gorge. Vers quoi ? Vers quoi ? Des extases, stases, apostatiques Stasi absente de ça des strates de la satisfaction sexuelle savamment orchestrée par le savoir et non. On ne sait rien. On avance et on avance. Bélier vers la porte d’airain. Et plus tard la délivrance.

A jamais

Le fracas de la porte lourde et les flots qui roulent. Ravageurs. Des fragments de délire lâchés en un fragment de seconde que l’Etre d’en haut nous a donnés ici-bas dans nos êtres d’en bas. Nous croyons ? Croyons quoi ? Qu’il s’est remisé là. Et nous le forçons. Nous le dépeçons. Nous le soumettons par l’enfonce. L’enfonce. Acculé. Enculé. Dieu. De nos misères.

Ça y est. Il m’a souri. Il m’a dit : bien mon garçon. Et je pleure de mon bonheur, de mon délire, de mon délice. Ma verge comme mon spectre a touché le royaume et Dieu a dit « bénis soient ses enfants ».

Je suis ton enfant.

Enfante-moi à jamais dans tes grandes jambes à la douceur pistil de fleur, enfante-moi, crée-moi, je me donne à toi, prends, et ne me lâche jamais.

Les pleurs

La mer

Au bout la mer

L’Amer

Et ses doigts sales sur ma peau tarzanienne.

Derrière la porte, il y a

_____________________________________________________.

LIEUX DE POÉSIE

4 lieux

Lieu 1

-

Ce petit homme qui marche sur la route, pourquoi garde-t-il son chapeau vissé sur la tête ?

-

Il n’a donc personne à saluer ?

-

Mesdames, messieurs, il tient surtout à ne pas être scalpé.

Lieu 2 : Les Bosses

-

Le petit Bébert, qui ne cherche que plaies et bosses, m’en a fait une sur l’occiput. Ah, le fils de… !

-

C’est injuste, je n’ai jamais eu la bosse des maths, pleurait la baleine à bosse.

-

Combien de bosses le dromadaire ? Combien le chameau ? Cela fait partie des grands mystères de la création, bien avant celui de la sainte Trinité.

-

Cet illustrateur ne dessine que d’après la bosse. -Justement, oui, des dromadaires et des zébus.

-

Vous trouvez ça amusant, vous, ces histoires de bosses ? -Venez, dansons la bossa-nova.

-

-J’ai eu la bosse des affaires. – Elle se sera donc dégonflée…

-

Ce petit bonhomme sec comme un coup de trique disait à qui voulait l’entendre qu’il avait roulé sa bosse. Il n’eut pas de contradicteurs car ce que les gens préfèrent c’est arrondir les angles.

Lieu 3

À la page 588 du 6e volume de mon Littré (édition Gallimard / Hachette, 1971) j’ai trouvé votre ptérygion. C’est, en zoologie, le nom de l’aile du nez chez les mammifères. Autrefois, j’aimais baiser doucement votre ptérygion. D’ailleurs, vous et moi sommes bien des mammifères, n’est-ce pas ?

Lieu 4 : Les Trous

Il en est partout, de toutes formes et intentions. Les trous, grands ou petits, profonds ou à fleur de peau, sont de vertigineux mystères.

-

Le trou de la serrure m’a offert la vision réconfortante d’un authentique mobilier Louis XV.

-

Par un trou de souris j’ai vu passer des dames volumineuses et des messieurs à l’embonpoint stupéfiant.

-

Dans un trou de mémoire j’ai perdu votre visage.

-

Un trou normand m’a rendu la mémoire. Plus belle que vous, je meurs !

-

Un trou dans la terre, à quoi ça sert ? Ne répondez pas tous en même temps.

-

Le trou de la Sécu, n’a-t-on vu ça qu’en France ? – Non. Il se creuse, il se creuse, il est aux Antipodes.

-

J’ai un trou dans ma chaussette. J’ai froid au pied.

-

Un trou dans la terre, ça sert aux enterrements.

-

Soyons sérieux. Pour faire rire son bébé, la maman lui dit : qu’est-ce que c’est que ce troutrou dans ton pyjama ? Mais quand même, c’est un trou, non ?

-

Faux ! C’est un trou-là-là-itou ! - Itou ? Comme vous y allez !

-

Ce monsieur a fait son trou. – Bravo. Qu’on l’y mette.

-

Un trou-madame, qu’est-ce que c’est ? - Pas ce que vous croyez, vilain personnage. – Moi je sais : en français d’autrefois, c’était un juke-box sans l’électricité.

-

Comme il avait un trou dans son emploi du temps, ce monsieur qui avait de la suite dans les idées fit ses dix-huit trous au Golf de Trouville.

______________________________________________.

Fin de Scalp 3 – décembre 2012