Le Bel amour (22), Le surréalisme et la Bretagne

Je me souviens, et avec quelle émotion ! d’avoir lu pour la première fois un texte de Lancelot Lancyel, celtisant d’origine hongroise, dans la revue Surréalisme, même.

Je me rappelle qu’il s’agissait alors d’une étude sur l’histoire de Tristan et Iseut la blonde où, à côté d’intenses « délires », j’avais trouvé pour ma part, moi qui étais bouleversé par ce « roman », de nouvelles manières de voir qui m’avaient incité à m’intéresser plus particulièrement, dans la littérature celtique, à la Poursuite de Diarmaid et de Grainne, aux Amours de Baile et d’Aillinn, ou encore aux Lamentations de Cred sur le corps de celui qu’elle avait tant aimé.

Non que le « bagage intellectuel » de Lancyel ne fût parfois hétérogène : ne le voit-on pas, dans une lettre à Breton que cite le préfacier Marc Petit, passer de la sorte, dans la même phrase, d’un langage clairement freudien à un terme tout droit issu de la psychologie analytique de Jung ? « Mes études sur l’art gaulois, écrit-il ainsi, (…) m’ont ouvert les yeux quant à la racine profonde de votre Surréalisme, dont l’automatisme méthodique vous sert à ouvrir largement la porte au subconscient (Fd) comme la charge d’un radar pour capter sur son écran le message archétypal (Jg). »

Moi qui suis profondément jungien (et je ne m’en cache en aucune façon), je m’étonne toujours, d’après tout ce que nous pouvons en savoir, de la « froideur » de la première (et de la seule) entrevue d’André Breton avec Freud, ainsi que de ce que le premier avait pu écrire en 1959 dans le Lexique succinct l’érotisme, lorsqu’il couchait sur le papier (à l’entrée précisément consacrée au second) : «S’exprimant sur la dissidence de Jung - élimination des éléments « choquants », à commencer par la libido sexuelle, aux fins de promouvoir un nouveau système éthico-religieux - (il) comparait cette doctrine aberrante au fameux « couteau sans lame, auquel manque le manche » de Lichtenberg. »

Breton avait-il vraiment lu Jung ? Je n’en suis pas très sûr… Ou il aurait dû constater l’importance de la sexualité chez ce dernier (par exemple, de la Psychologie du Transfert à Mysterium Conjunctionis), de la même manière que le psy. de Zürich a toujours plaidé pour la réunification de la matière, de la psyché et de l’esprit.

Je préfère quant à moi la position d’un Pieyre de Mandiargues qui me félicitait de ma « clairvoyance » alors que, encore élève à l’ENS-Ulm, je lui avais fait parvenir une interprétation de son roman Le Lis de mer inspirée des travaux d’Esther Harding, et appuyée sur les commentaires de la « prostitution sacrée » par Hérodote ou Lucien de Samosate dans ses considérations sur La Déesse Syrienne.

Ce même Mandiargues qui, vers la fin de sa vie, me déclara que les surréalistes avaient toujours suivi Freud, mais qu’il était plus que temps qu’ils découvrissent que Jung leur parlait beaucoup plus…

Après tout, les recherches sur l’Alchimie, sur le véritable esprit de la Gnose, l’étude de l’Astrologie dans ce qu’elle comporte de « mythique », l’existence d’un « hasard signifiant » correspondant à ce que le psychiatre suisse appellera pour sa part une « synchronicité », les expérimentations à la Tour Saint-Jacques, à Paris, n’auraient-elles pas dû lancer un pont entre les deux mouvements ?

Sans parler de ce que Jung, aux alentours de l’année 1920, se mouilla beaucoup en faveur de Dada, c’est-à-dire de ce qui annonçait le surréalisme.

Faut-il aussi rappeler le texte fameux d’André Breton où celui-ci parle d’un « certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas, cessent d’être perçus contradictoirement. Or c’est vain qu’on chercherait à l’activité surréaliste un autre mobile que l’espoir de détermination de ce point… » ? Sommes-nous si loin de cette « conjonction des opposés » dont Héraclite d’Ephèse nous entretenait sans cesse, et qu’on a repris, dans un vocabulaire prétendument moderne, sous le nom d’ « individuation » ?

Mais ce n’est pas le seul mérite du livre dont je tente ainsi de parler ! Dans la préface à laquelle je faisais déjà allusion, Marc Petit ne note-t-il pas de la sorte que « la Celticité, prenant le relais de ce que l’archéologue Marija Gimbutas, (…) grande figure de la pensée « matricienne », a nommé la culture de la « Vieille Europe » - (a connu) en son sein une tension, voire une contradiction interne entre l’ancrage tellurique et neptunien des croyances originelles et les valeurs guerrières des conquérants indo-européens, (et) a mieux que d’autres cultures conservé l’héritage : c’est, pourrait-on dire, la poésie comme fondement de la vision du monde, à l’unisson des rythmes de la vie cosmique, en résonance avec le Tout. »

Ce qui en revient à oublier un peu vite que les celtes étaient AUSSI des Indo-européens, et que l’adhésion à une idée de l’humanité primitive comme société féminine est de l’ordre de la croyance : aucun texte ou témoignage ne nous en fait foi, de la même façon que les préhistoriens qui prétendent le contraire nous présentent comme Vérité ce qui n’est jamais que leur interprétation…

Pourtant, je le reconnais sans difficulté, je partage cette manière de voir… Et je sais bien que le même préfacier a raison lorsqu’il avance que, « de Pont-Aven à Tahiti et aux îles Marquises, (…) c’est toujours à l’ordre « romain » que l’artiste veut échapper, (…) cherchant le salut dans les eaux des mers du Sud ou la forêt de Merlin. Peu importe de quel nom s’affuble la Femme Sauvage, Viviane ou Iseult la Blonde, Morgane ou la Vierge Marie. A Tronoën, la sculpture qui représente cette dernière la montre nue, couchée sur le lit de sa chevelure, telle une Sirène… »

Il suffit d’ailleurs de lire le dernier livre de Bernard Rio, dont j’ai précédemment rendu compte, pour saisir à quel point, sous des dehors christianisés, les pardons de Bretagne sont pleins de vieux motifs mythologiques. Et je sais bien que, selon un hymne médiéval, Dieu trouva la Vierge étendue sur son lit, en se guidant sur, et en humant son « odeur de femme ».

C’est, autant que je m’en souvienne, le grand élève de Jung, Erich Neumann, qui voyait dans l’ « ouroboros maternel » (ce que Mélanie Klein a désigné comme les « parents combinés »), le début de toute collectivité humaine… Et sans oublier que Jung en personne, comme nous le rappelle son élève Marie-Louise von Franz, mais comme il le dit sans ambages dans Ma Vie / Souvenirs, rêves et pensées, a toujours été mû dans son inquiète recherche par la signification du « cri de Merlin » !

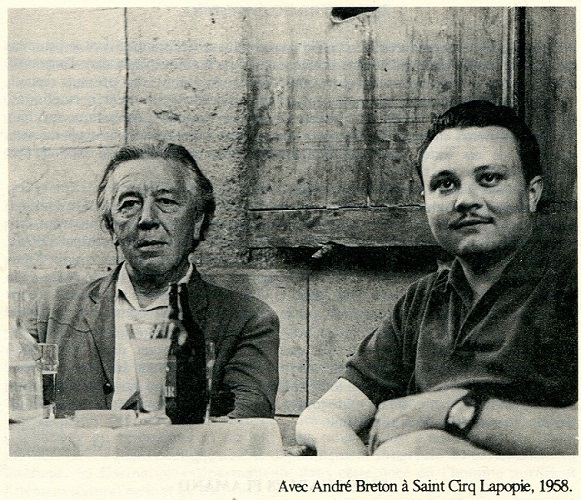

D’où, la nécessité intrinsèque de ce livre. N’était-il pas temps de comprendre André Breton en profondeur (peut-être parfois mieux qu’il ne s’entendait lui-même - et, honnêtement, quel merveilleux patronyme !), et, à travers toute une galerie de personnages aux origines ou aux accointances celtes, de pouvoir enfin saisir toute la parenté entre le surréalisme et les anciens habitants de l’Europe - qu’ils fussent justement celtes ou, comme on le pense souvent aujourd’hui, d’ascendance néolithique.

C’est à sa lecture que j’ai enfin pénétré le mystère de l’histoire que j’avais si souvent entendu raconter - d’Antonin Artaud arrivant en Irlande, haranguant la foule en vieux gaélique, et s’étonnant de ne pas être compris…

Bref, un livre à lire de toute urgence !