Écrire de la poésie paraît dérisoire, parfois.

Suivi d'une lecture des livres de Nathanael Flamant, François Jacob, Gérard Mordillat, Giovanni Fontana, Renato Serra, Guy Debord.

Les tueries de janvier et novembre 2015 m’ont affligé mais ne m’ont pas surpris. Nous sommes nombreux à penser que les choix diplomatiques des deux derniers présidents français ont fait progresser les terroristes en Lybie et en Syrie. Malgré l’ampleur de la réaction « citoyenne », à laquelle j’ai participé sans hésiter, comment ne pas percevoir de nombreux signes d’aveuglement volontaire, à commencer par l’hostilité aux constats d’Emmanuel Todd, et dernièrement la mise en accusation par le premier ministre des travaux des sociologues. L’intelligence, le courage de dire, la lucidité feraient-ils peur ? Comme si l’état d’urgence avait pénétré dans les esprits.

Elle a repris une sacrée vigueur, la vieille opposition entre eux et nous, naguère bannie du discours des intellectuels. Et enfin, comment ne pas être atterré par l’excitation qui règne sur les chaînes d’information, cette frénésie à faire de l’esprit, cette ambiance survoltée de l’arrière.

Complément au désastre : dimanche 22 novembre 2015, alors que la France pleure ses morts, une présentatrice (je ne veux pas salir le mot de journaliste) de France musique dit en hommage aux morts et aux blessés : « on vous envoie des quintaux de bisous, on ne se laissera pas priver des nuits sans fin et des apéros avec les amis ». Suit une chanson dont les paroles imitent les gémissements d’une femme qui jouit. Cela à l’heure du petit déjeuner. La veille au soir, « un collectif d’artistes » appelait tous les Français à sortir avec leurs instruments ou n’importe quoi qui fait « du bruit et de la lumière ».

Voici qui me ramène une vingtaine d’années en arrière : alors que ces notions étaient dûment enseignées au collège et au lycée, j’avais remarqué que les « libertés publiques » se limitaient, dans les rédactions d’élèves presque majeurs, à pouvoir sortir le samedi soir, à avoir plein d’amis ou bien écouter la musique de son choix où on veut et quand on veut. Grâce aux semaines de trente-cinq heures, à l’uranium du Niger mais encore aux petites mains expertes et dociles de Foxconn Technology, le rêve s’est réalisé. Est-ce cette image qui rend l’Europe si enviable aux yeux du monde ?

Il n’est pourtant pas besoin d’occuper une chaire de sociologie pour observer que cette vie douce et libre ne concerne qu’une même catégorie de gens dans les mêmes lieux et qu’en silence un pourcentage non négligeable de nos concitoyens ne sortent jamais, faute de moyens, mais pas seulement.

*

À côté, la manifestation organisée par la bibliothèque Sainte-Barbe a pu passer pour une réaction plus intelligente et sensible que de faire du bruit.

La revue Recours au poème avait été sollicitée par Mme Sordet, l’organisatrice de cette manifestation et, à l’unanimité de sa rédaction, a décliné l’invitation. Le mot d’indécence m’est venu à l’esprit en voyant l’intitulé du projet changer à mesure des comptages de la préfecture de police, passant de 129 poèmes pour 129 victimes à 130 poèmes pour 130 victimes. Dans sa réponse, Gwen Garnier Duguy a parlé du côté dérisoire de s’avancer face à l’inouïe brutalité avec pour seul attribut un poème.

Cependant n’allez pas croire que ce choix nous a laissé en paix. Des poètes que nous apprécions ont écrit quelque chose pour cette occasion. Tous, nous tanguons entre les émotions, le dépit et la raison étourdie. Dans cet échange de mails, furent cités les Feuillets d’Hypnos, ces notes (qui) n’empruntent rien à l’amour de soi, à la nouvelle, à la maxime ou au roman. Mais encore le retrait, le passage à une autre forme d’action par quoi Matthieu Baumier a expliqué l’arrêt définitif de la maison d’édition Recours au poème.

Il est vrai que cette idée de s’avancer son papier à la main, de demander « pardon, pardon » en se glissant entre deux pompiers ; non je ne pouvais pas. Certes, je n’ai pas la trempe de guerrier de Char (il faut revoir les portraits que son ami Serge Assier a fait de lui !), je suis du genre à chialer quand Brel chante « Quand on a que l’amour ».

Mais pourquoi Quand on n’a qu’un poème, ça ne passe pas ?

La difficulté, c’est que l’Amour, ce n’est pas un poème. C’est à la fois plus grand et moins palpable. Un poème ce sont quelques vers ou quelques phrases, c’est plus concret, c’est écrit sur une feuille, et porté par une voix. Oui, en ces jours, c’était bien dérisoire, un poème.

— Et le Congrès des écrivains de 1935 pour la défense de la culture ?

— Mais regardez ce qu’est devenu ce mot de culture qui habille désormais toute sorte de pratiques festives ou thérapeutiques… Poésie sédative. Prenez moi ces vers matin et soir et revenez dans huit jours. Rien de nouveau sous le soleil ! Traditionnellement le poème accompagne la célébration d’un mariage (épithalame), d’une liturgie (psaume, hymne — n.f.), d’un défilé militaire (hymne — n.m.)...

— Il n’est pas rare qu’on célèbre les poètes qui accompagnent les révolutions, les combats, pourrissent en prison et parfois deviennent ministres.

— En démocratie, la liberté d’expression a l’air d’aller de soi, l’État garantit même, paraît-il, le « droit de blasphémer ». Mais les représentants du même État abandonnent l’enseignement des langues anciennes et peuvent se présenter devant un prix Nobel de littérature sans avoir lu une seule de ses phrases. Pas d’hostilité déclarée, même M. Sarkozy demande pardon pour certain malentendu touchant Mme de Lafayette. Mais au fond quelle désinvolture !

Nous pourrions parler de la fonction du poème jusqu’au bout de la nuit, en sirotant des pastagas, et nous aurions du mal à nous mettre d’accord.

Du coup, je saisis ce qui me répugne dans cette manifestation où les poètes ont dû montrer leurs papiers (sic) à l’entrée de la bibliothèque Sainte-Barbe, c’est le rêve frelaté du poète tout-puissant, c’est ce mensonge romantique. Il suffit d’habiles flatteries et du tintement d’une petite bourse pour en faire des serviteurs. Qui lit les contrats qu’il signe ? On a tellement mieux à faire ! Pourtant le contrat des bourses Stendhal de l’Institut français (Ministère des affaires étrangères, j’en ai signé un en 2011) place le récipiendaire en position de contribuer au rayonnement de la France. Qu’est-ce que cela veut dire quand la France n’est plus qu’une partie de l’OTAN ? Heiner Müller, après la destruction du mur de Berlin, alors qu’un folliculaire de l’Ouest lui reprochait d’avoir collaboré à l’État communiste est-allemand (il ne pouvait se prévaloir du « prestige des exilés » !), eut ces mots : sait-on jamais qui l’on sert ?

Alors ?

Eh bien, commençons par lire les contrats !

Georges Monti a justement publié les contrats que Guy Debord a signé avec Gérard Lebovici pour la réalisation de ses films. Ces contrats sont devenu un livre de Guy Debord. Livre qui incite à toucher cet objet textuel si commun et, au fond, si étrange. Exprimant une sorte de traité de paix, pas aussi symétrique et équilibré qu’on le croit, un traité de paix des origines, bien avant la sagesse, bien avant la moralité. Rappelant que la patte du loup palpite encore dans la poignée de main qui vient conclure l’accord.

C’est moins d’idées neuves que nous avons besoin que de démarches courageuses.

°

Publié voici plus d’un an, aux éditions de (l’excellente) revue Conférence, c’est un livre écrit en 1915 qui m’a donné l’éclairage le plus stimulant sur notre nouveau siècle : l’Examen de conscience d’un homme de lettres de Renato Serra. 1915, l’Italie venait de rentrer, au terme de tractations et de promesses territoriales, en guerre contre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie.

Il serait vain de résumer ce texte assez court qui, comme l’indique le titre, agite la pensée au lieu de donner des réponses. Ce livre vaut pour la façon de conduire la pensée dans une situation critique, pensée rigoureuse et sans aucune raideur. Je me contenterai d’une page, mais sans les coupures (qu’on fait souvent pour aller plus vite au but) :

Je crois avoir dit, entre autres choses, que la littérature me dégoûtait, « en ce moment » ; et de toute façon, si je ne l’ai pas dit, j’ai fait comme ceux qui le disent (et, si je l’ai dit, j’ai dit la vérité).

Mais il est inutile que je m’amuse maintenant à ironiser sur le sujet, ce serait facile. Du reste, cette histoire de notre « participation personnelle à la guerre », ces derniers mois, avec toutes ses équivoques faites d’illusions et de naïvetés, avec ses nuances de ridicule, chacun peut la repasser en soi, s’il le veut ; la mienne n’est pas plus intéressante que celle des autres.

Pour l’heure, ce qui m’intéresse est la conclusion. Elle a beau être évidente et rebattue, je veux me la répéter ; je l’apprendrai.

La guerre ne me concerne pas. La guerre que d’autres font, la guerre que nous aurions pu faire… Je suis bien le premier à le savoir.

C’est une vieille leçon ! La guerre est un fait, comme tant d’autres dans le monde ; il est énorme, mais il n’est que cela ; à côté des autres qui ont été et qui seront : il n’y ajoute, ni enlève rien. Il ne change absolument rien au monde.

Pas même la littérature.

Je veux la nommer aussi, parce qu’elle est la chose qui me touche personnellement le moins, peut-être ; en marge de ma vie, comme une amitié d’occasion, à l’égard de laquelle j’ai encore moins le droit d’être injuste.

Et puis je ne dois pas oublier que j’ai quelque chose de commun — je me serais révolté, si on me l’avait dit ; mais c’était vrai aussi — avec tous ces braves gens, pleins de sérieux ; ils proclament depuis longtemps qu’il est temps d’en finir avec elle, avec ses futilités et ses potins littéraires, et même qu’elle est finie ; enfin ! la saison de l’extravagance et de la décadence passée, l’esprit formé à des soucis et des enthousiasmes plus sains, nous attendons en silence l’aurore d’une littérature nouvelle, héroïque, grande, digne du drame historique, à travers laquelle l’humanité se retrempe par le sacrifice et le sang.

Répétons-le donc, avec toute la simplicité possible. La littérature ne change pas. Elle pourra connaître des interruptions, des pauses, dans l’ordre temporel : mais comme conquête spirituelle, comme exigence et conscience intimes, elle reste au point où l’avait menée le travail des dernières génération ; et, quelque soit la part qui en survit, c’est de là seulement qu’elle reprendra, qu’elle se poursuivra. Il est inutile d’attendre des transformations ou des renouvellements de la guerre, qui est autre chose ; comme il est inutile d’espérer que les hommes de lettres reviendront changés, améliorés, inspirés par la guerre. (…)

Une autre manière de bien conduire sa pensée et sa langue : Gide.

Depuis janvier 2015, je lis, à raison de quelques lignes chaque jour, le journal qu’il a écrit en 1943. Je viens de tomber sur ceci : Je ne puis croire que l’art de demain se complaise dans le raffinement, la subtilité et la complication. Cette guerre aura sans doute pour effet d’arracher l’art au réalisme. Le reportage, qu’on exigera le plus documentaire possible, délivrera la littérature, de même que la photographie a pu délivrer la peinture, par une sorte de « catharsis ».

Je ne dirai rien des prédictions — plutôt justes —, et ne garderai, là encore, que la leçon de pensée très pratique, cette façon de s’interroger, de s’engager par la pensée.

C’est en apparence simple et modeste comme forme d’art. Je crois que c’en est fini de l’image de la fleur brandie face aux fusils. Il n’y a plus de front, ni d’avant-garde, ni d’arrière-garde. Notons au passage que les militaires et les stratèges doivent bien rigoler de la survie, dans le domaine des lettres, de tels mots pour eux obsolètes !

Un autre langage viendra, — et là je me rends bien compte qu’il me manque la vaste intelligence de Gide ! —, et tout ce que je sais, c’est qu’il ne se déclarera pas « poésie » ni « littérature ».

Nécessité.

Ou un livre amer, d’une immensurable amertume, comme celui que Jean reçoit de Dieu et dévore à Patmos.

°

Il y a assurément de cette amertume plus qu’humaine dans le livre de Nathanaël Flamant, Coma, paru chez Le grand souffle.

Je crois qu’il s’agit du coma de notre bel Occident qui croit s’acheter une vertu en mettant hypocritement Lautréamont au programme du bac. Poème en prose au long cours, ça commence comme un récit de rêve qui, ma foi, n’a rien d’anxieux, — ni le flottement peu disert de ceux de Leiris, ni le ressassement de ceux de Borel. Moins un rêve qu’un songe à l’heure où la réalité semble vaciller sous l’assaut pseudo intuitif du techno-capitalisme où l’image triomphe sur toute autre forme de représentation : « … des images se sont dépliées, dans lesquelles mon regard marchait. Et je n’étais que mon regard. Et mon regard était moi ». Style ironique puisque cette musique de Genèse ne sert que le cercle étroit de l’ego.

Plus loin, les premières atteintes franches sont portées : « Vous êtes devant vos images, écrans visiblement invisibles qui ne font que vous refléter. La prison de glace. Vous ne voyagez pas. Non. Ca ne m’intéresserait pas. Voyager dans le temps ne change pas la vie. Lorsqu’on relit les mots, il n’y a que l’espace entre les mots qui change. Qui puisse changer. C’est une fracture dans l’œil ». Visiblement invisibles, car il s’agit bien de faire sentir, à soi-même d’abord — car ce texte n’a pu être écrit sans souffrance et arrachement —, puis au lecteur, la fine couche de réalité insupportable que la machine à rêve lamine de tout son pouvoir non-dit, donnant à l’arrivée une feuille d’invisibilité visible où tout le vrai s’est retrouvé compressé, hyper toxique et explosif.

Des pensées qui sont autant de fusées, un cœur mis à nu, un chemin spirituel mais qui ne s’intéresse qu’au mystère, puisque l’image surabondante de réalité est une imposture (là, la réalisation de la prédiction de Gide est bel et bien dépassée !). Avant quelques sonnets dont je reproduis le dernier :

Au commencement de l’existence sans fin ni

Début de pensée, la parole recompose l’homme

Décomposé, dans le véritable interdit :

Le merveilleux d’évidence, qu’aucun mot ne nomme.

Un visage ouvert au grand œil de neige repose

Sur un horizon d’oxygène, son manteau. Vague

La braise de ce souffle, vague d’orfèvre au poumon rose,

Transparence d’une larme infinie, sans astre, ni bague.

Il vit de silence ultrarapide. Il respire

Indivis mouvement dans l’intime d’un seul éclair

Fleurissement nu de la vie inconnue sur terre.

Visage, feu le visage de l’image feue, forme

Sans monde, joie impossible au nom des choses, dépli

De l’acte pur que rien ne transcende ni ne nie,

Pour dernier commentaire de ce livre immense, je crois très juste cet usage soutenu du rejet. Quelques pages plus loin : Voir sera toujours pour moi impuissant devant le mystère d’être là, ou pas là.

°

Quelques autres livres récents peuvent nous aider à continuer notre réflexion ? Voici comment j'avais commencé cet article, le 10 novembre dernier : Elle a mauvaise presse la poésie politique en langue française sur le territoire métropolitain ! La décolonisation, la fin de la guerre froide et, depuis, une nouvelle forme de Providence ont-ils exclu du génome-type de l’écriture poétique le lyrisme appliqué aux idées militantes.

La biographie de Voltaire par François Jacob.

Ce livre plein d’alacrité vient rappeler que Voltaire a d’abord été un grand versificateur. Mais il nous montre surtout que son engagement loin d’être inscrit dans ses gènes de poète, s’est construit. Sa carrière commence par le théâtre, mode d’écriture le plus légitime de ce temps. Il faut s’imaginer Voltaire lisant, s’impliquant physiquement dans ses dialogues en vers, allant à la rencontre, un peu comme Sartre (dont la postérité tend pareillement à effacer le genre où il s’est en vérité le mieux illustré, dixit Francis Huster). On croise des figures pas tout à fait oubliées comme Moncrif, on suit Voltaire dans une vie d’artiste qui requiert de bonnes dents voire des crocs. Le dix-huitième, sous la plume de François Jacob, montre une réalité de la condition littéraire faite d’incessantes négociations entre l’intellectuel et le pouvoir. Entre prince et poète l’admiration et la méfiance se côtoient et se conjuguent. Exaltée, la vie du grand écrivain n’est jamais solitaire, comme sur cette gouache de Jean Huber reproduite dans l’intéressant dossier iconographique couleur : on voit Voltaire à son lever en train d’enfiler son pantalon en même temps qu’il dicte à son secrétaire. On sent que la pensée politique et la poésie méditative, la philosophie et la science cherchent à dire et conquérir le monde tout à la fois. Ainsi, p 198, pouvons-nous lire après une forte citation du Poème sur le désastre de Lisbonne :

« Ce malheur, dites-vous, est le bien d’un autre être. »

De mon corps tout sanglant mille insectes vont naître ;

Quand la mort met le comble aux maux que j’ai soufferts,

Le beau soulagement d’être mangé des vers !

Voltaire fait précéder la publication du Poème d’une préface dans laquelle il prend, en des termes qui pourraient surprendre, la défense de Pope. Il dit penser comme lui « sur presque tous les points » et souhaite s’élever contre les abus qu’on peut faire de cet ancien axiome : tout est bien ». En effet, le « mot tout est bien pris dans un sens absolu, et sans l’espérance d’un avenir, n’est qu’une insulte aux douleurs de notre vie ». L’espérance devient précisément, après quelques hésitations, le dernier mot du Poème.

Loin des caricatures, il faut le répéter, le poète engagé n’est pas montré comme un bousculeur de la totalité des représentations ; il a crû dans un territoire et une épistèmê, à laquelle, par son opposition-même, il a contribué.

°

Sombres lumières du désir de Gérard Mordillat

Le flot du pire

Sous le flot du pire

C’est l’heure de savoir

L’heure de réfléchir…

Ils sont nés sans mémoire

Dans la nuit fasciste

Ils vivent d’autodafés

Sous la loi de Lynch

Ils schlinguent

L’ordre brun du capital

S’enorgueillissent

De leur puanteurs

Une haine merdeuse et pleine

Qui les ravit

L’écriture de Gérard Mordillat vise moins des personnes ou des groupes que les tendances, des tendances criminelles contenues dans nos façons de penser. Aussi fait-il résonner entre eux les divers Alignements, comme peuvent être mis en correspondance les films d’action hollywoodiens et les vidéos des semeurs de terreur :

Alignements des cimetières

Alignements des stocks

… et des automobiles, des idées, des faits.

Exercice de lucidité en ces temps qui s’annoncent bien caverneux, la poésie de Mordillat est directe, — quelque chose de l’élan de Diderot la pousse —, elle invite à l’intelligence en acte, elle ne demande pas protection, ne se drape pas de couleurs, elle s’engage :

Quoi ?

Peindre le feu sans y mettre la main ?

Non !

(…)

Peindre la folie sans tutoyer les fous ?

Allons !

Fini de rire,

Vouloir écrire

Sans connaître le premier mot

Que mon ancêtre simiesque

Articula ?

Dénonçant que le premier chien venu prétende être Dieu, Gérard Mordillat se place délibérément du côté de l’homme :

Chanson

Les oiseaux

Les enfants

D’un même geste

(…)

Arrachent aux dieux

La nuit

Le temps…

En ces temps de transhumanisme et de terrorisme (que je crois participer du même vieux socle d’idéalisme et de toute puissance), il est bon de lire :

J’ai trop appris à me taire

Pour d’un mot soigner tes blessures

D’un rire cautériser tes plaies

Mais mon silence n’est pas sans tendresse

Il est le doux des phrases

Inexprimées dans l’être (…)

°

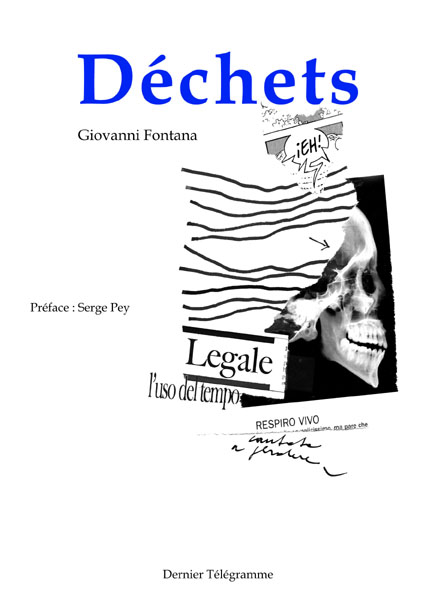

Déchets de Giovanni Fontana

Travail sur la langue, langue qui travaille, grince et me rappelle la frêle embarcation où nous sommes quand nous parlons.

« Le poème commence par Voilà. Des propositions obscènes succèdent à des abjections (…) soudain la poésie (qui) fait un clin d’œil au réveil de la raison ». Ainsi Serge Pey dans sa préface définit-il cet opus de Giovanni Fontana.

Je reproduis une page, avec les moyens typographique limités :

Au-delà de la différence. Au-delà du

temps et du lieu.

Des jeux reclassés en

massacres.

Ce sont des jeux qui représentent ce qu’on veut déplacer et supprimer.

Qui représentent ce qui est habituellement déplacé et supprimé.

Qu’est-ce que tu veux ?

Tu veux supprimer ce qui fait

mal.

Promouvoir ce qui semble vrai.

Qui sait. Qu’on sait. Ce qui se tient. Qui est bien tenu ».

— Je dirais que les banques.

Des viscères aussi. Elles sont bien étudiées.

Elles étudient bien la façon de recycler. Recycler la plupart du non digéré.

C’est un livre mais aussi un tableau, une vaste vanité constituée de coupures, de mots vers lesquels la main armée d’une paire de ciseaux s’est tendue. Dans la performance qu’il a faite à Limoges le 20 mars dernier, il taillait dans le corpus de la presse du jour des bandes faites de deux ou trois mots qu’il collait sur le blanc d’une muraille. La main de l’écrivain trace moins qu’elle ne retranche des éclats au continuum des phrases et des expertises ; c’est à chaque fois une rencontre de l’œil en éveil et de ces tables saturées de lois et de slogans (cauchemar borgésien), c’est un exercice d’attention, peut-être bien de renaissance. On peut penser aux premiers mots de Bernard Noël, eux qui partaient du blanc de la page assez semblablement que ceux de Fontana sont libérés de leur gangue d’évidence sourde et saturée. Ainsi, nous, lecteurs qui sommes potentiellement les déchets de ce rêve d’homme augmenté que les nouveaux maîtres introduisent dans la tête du dormeur goyesque, — roseaux pensants écrasés par le fatalisme et le rouleau compresseur des discours —, rencontrons-nous au fond de la poubelle ces mots, ces pauvres mots que le moloch n’a même pas lu, ils deviennent non de nouveaux discours, mais bien des clins d’œil au réveil de la raison.