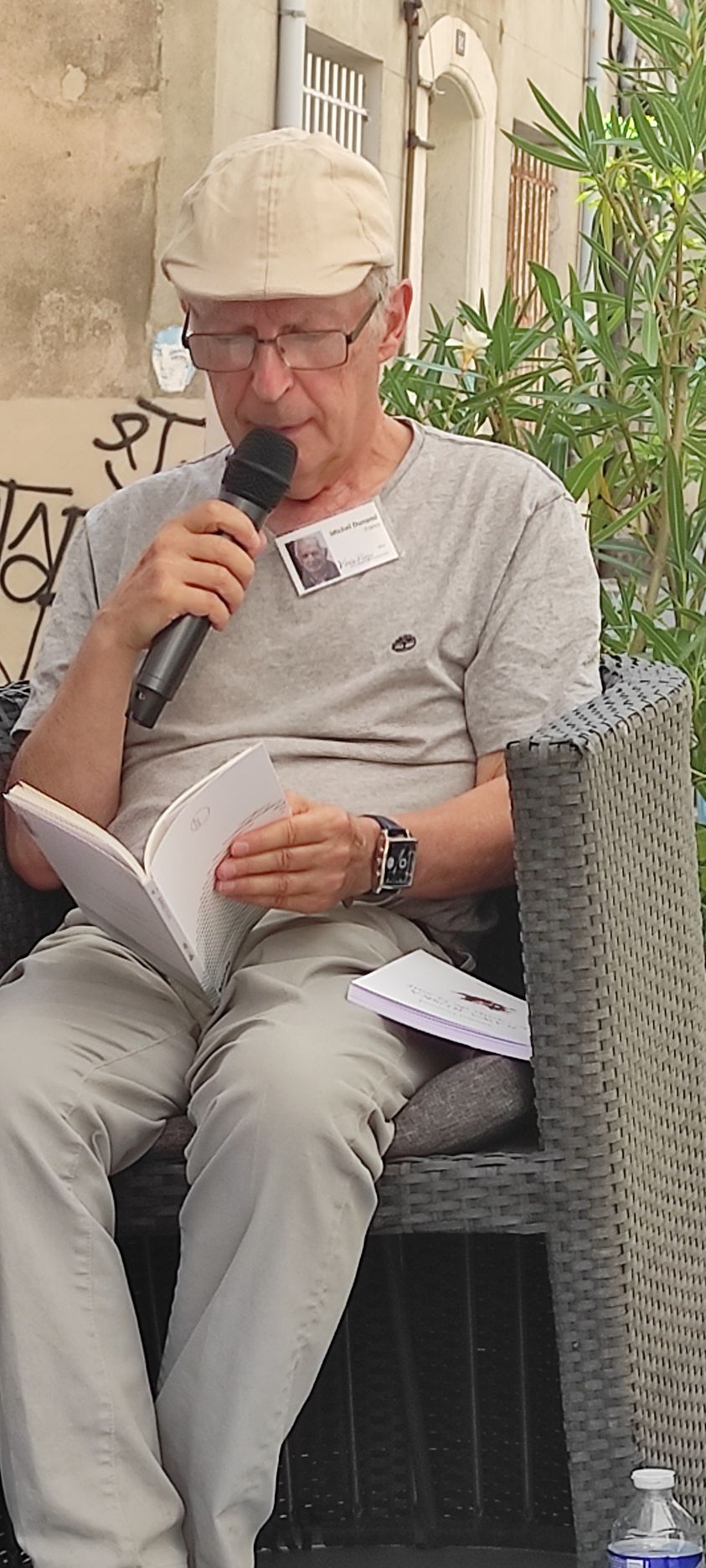

MB - C’est beaucoup, 40 ans, je m’en rends compte en pensant aux 10 ans d’existence de Recours au Poème…

Christine – Tu es tout seul pour Coup de soleil ?

- On peut le dire, oui – l’aventure a été parrainée par Jean-Vincent Verdonnet qui a été un parrain efficace, mais la revue reposait sur les épaules d’un seul homme, et il est là… J’ai voulu servir encore par des récitals : comme vous le savez, j’aime beaucoup dire la poésie – c’est pour cela que j’ai accepté ce rôle de poète-animateur – c’est servir aussi. Et servir par une maison de la poésie... : comme je suis un poète qui voyage, c’est important pour moi le mot « maison ». C’est aussi ma maison, en plus d’être maison de la poésie, et chaque fois que j’y mets les pieds, ça me ressource. C’est un petit local, je ne peux accueillir que 30 personnes, mais il est très bien situé, en centre-ville, dans la zone piétonne d’Annecy – et ce qui est particulier, c’est que je suis propriétaire de ce lieu. J’entends dire aujourd’hui que des subventions ne seront peut-être pas réattribuées, mais moi, je ne demande une subvention que pour le Printemps des Poètes, et ce lieu, on ne pourra pas me l’enlever. D’ailleurs, si on me l’enlevait, je crois que je suis sincère, je crois que… ça pourrait pas aller… ça pourrait pas aller – c’est aussi MA maison.

Ce lieu est un lieu de consultation, j’y ai rangé une partie des livres de ma bibliothèque, et des livres qu’on ne trouve pas dans les librairies – j’en ai fait une liste (il consulte son « plan ») ; les mini-livres, les micro-livres, les livres insolites, les livres rares, les livres phares, les très vieux livres, les livres d’artiste, des ouvrages dédicacés… On vient pour consulter, et comme je suis un grand rêveur, au début j’avais prévu 4, 5 tables de consultation, mais je me suis aperçu que beaucoup de gens venaient pour me raconter leur vie, pour me présenter leurs poèmes, pour avoir des informations, et qu’il y en avait très peu, dans le fond, qui voulaient vraiment consulter. Alors maintenant, il n’y a qu’une seule table de consultation, mais je reçois parfois des gens vraiment intéressés, qui rejoignent la grande famille de tous ceux qui fréquentent ce lieu, et ça se fait au compte-goutte, 2 par 2, 1 par 1, 3 par 3, et ainsi « la famille » s’agrandit – ceci dit, Annecy n’est pas une très grande ville…

Dans ce lieu, on trouve aussi des revues, de vieux disques de la collection Seghers (Cadou dit par Daniel Gélin, ou Jean-Louis Trintignant lisant Marc Alyn, etc. ) et une bibliothèque qui regroupe plus de 260 ouvrages parus dans la collection « Poètes d’aujourd’hui » chez Seghers, et beaucoup de choses relatives à la poésie . Il y a également des rencontres avec les poètes, entourés ou pas de musiciens, notamment lors du Printemps des Poètes, que j’organise avec Jacques Ancet. Nous avons reçu des poètes de renom : Lionel Ray, Daniel Biga, Claire Genoux, Annie Salager, Jean Orizet, Yvon Le Men etc.

MB - Comment s’est constitué le fonds ?

De mes livres, principalement, mais j’ai aussi hérité, j’ai pu puiser dans les bibliothèques de deux grands poètes, après leur décès – celle de Jean-Vincent Verdonnet et la bibliothèque de Paul Vincensini. Dernièrement j’ai ramené quelques livres suite au décès d’Andrée Appercelle. Comme le lieu est petit, on n’est pas dans la quantité, mais il y a vraiment des trésors…. Il y a des lettres aussi, écrites à la main, signées Guillevic, Norge ou Tardieu. Un Capitale de la Douleur dédicacé par Paul Eluard etc.

MB - Et les micro livres, les livre originaux, ce sont des choix que tu as faits toi ?

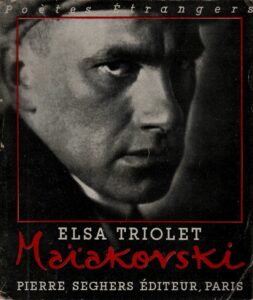

Oui, j’ai fait pas mal d’achats, je ne me suis pas ruiné mais… J’’ai fréquenté par exemple la librairie « Le Pont traversé » de Madame Béalu à Paris, Agnès Béalu, la dernière épouse de Marcel. J’y ai déniché des introuvables, et comme je savais qu’un entretien était prévu, j’ai apporté ceci, l’un des premiers « Poésie-Seghers », même pas numéroté, c’est Elsa Triolet qui nous parle de Maïakovski. J’ai découvert l’existence de cette librairie en regardant une émission de télé, on voyait François Mitterand pénétrer dans cette librairie. Là, j’ai acheté beaucoup de Poésie-Seghers, Ginsberg, Glenmor, des introuvables, vraiment… les chanteurs poètes, et dernièrement, c’est sur un marché que j’ai déniché un Nougaro – je m’étais rendu à la galerie d’Hélène Nougaro qui m’avait pourtant dit que c’était introuvable, et j’en ai trouvé un.

MB - Tu es donc ton propre mécène, fournisseur, animateur, programmateur…

La Maison de la Poésie d’Annecy repose beaucoup et même principalement sur mes épaules. Pour ce qui est du Printemps des poètes, « Partage des voix », cette rencontre pour laquelle j’ai des subventions, Jaques Ancet m’aide d’une manière efficace. J’ai oublié de dire que cette Maison de Poésie est aussi un lieu d’exposition, on peut y admirer des peintures, des estampes, des photographies, des tapisseries, mais je le répète, c’est un petit local– et j’ai souhaité qu’on soit également ouvert à la musique contemporaine, à la musique savante, à la création en ce domaine – ainsi l’association Empreintes sonores y propose des rencontres. Comme je le dis dans l’entretien avec Reha, j’essaie d’incarner cette phrase que j’ai écrite : « L’enseignement par les ponts, sinon, rien. » Tous les ponts, y compris les traductions… ce qui voyage finalement.

MB - La maison est un pont aussi finalement ?

Ch - Cela pourrait être le titre de cet entretien ?

Je voulais te demander aussi : tu n’es pas affilié à l’association des maisons de la poésie ?

- Non, je ne suis pas contre, j’e l’ai souvent dit à Thierry Renard. J’ai d’ailleurs accueilli, ce printemps, à l’occasion de la sortie de l’anthologie Frontières, Thierry Renard et Bruno Doucey – soirée préparée par l’espace Pandora.

Ch – je voulais aussi demander si des personnes venaient de Lyon ou des villes alentour, à ta maison de poésie ?

Oui, des gens de Genève aussi, Vahé Godel y est souvent venu. On vient de Lausanne, de Lyon, de Grenoble, de Chambéry, d’Aix-les Bains.

MB - Et comme tu n’as pas de subventions, comment sont financés les événements ?

Il y a un petit droit de participation aux frais, 5 euros pour une soirée.

Ch - Et une adhésion ?

Non, non – je ne le souhaite pas – longtemps ça a été gratuit, faire payer m’a longtemps posé problème – mais je m’aperçois qu’à Annecy qui n’est pas une très grande ville, il y a beaucoup de gens qui s’intéressent à la poésie ; s’il y en a peu qui viennent consulter les livres, on aime entendre des poèmes, et souvent les auditeurs entrent totalement dans la poésie par le biais d’une lecture orale. Je me souviens d’un hommage à JeanVincent Verdonnet, à l’occasion du 100ième anniversaire de sa naissance. J’avais confié des textes à un musicien qui me disait « j’ai du mal à entrer dans les textes » mais finalement, c’est plus facile quand on dit les textes, on met une ponctuation qui est souvent absente, c’est une interprétation, on vit le texte. On m’a longtemps critiqué car je faisais lire mes élèves à voix haute, c’était considéré comme un peu directif, voire d’un autre temps, mais cela revient à la mode : concours de diction, lectures à voix haute de prose ou poésie, spectacles autour de grands textes. Moi-même je dis mes textes pour entendre si ça passe, et j’écris sur des cahiers, sur l’ordinateur je n’arrive pas à savoir, mais quand j’écris, laborieusement, là c’est différent.

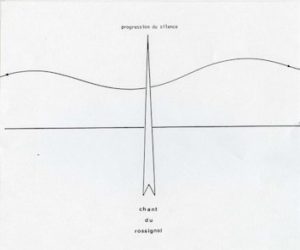

MB - C’est vrai, c’est dans le corps, la poésie, elle passe à travers le geste aussi…

Voilà, et si on ajoute la musique, pas forcément « sur » les poèmes, ça renforce la ponctuation

Ch - Si peu que ce soit, même de petites percussions, de petits tintements de cloche, « ça porte » une sorte d’élévation, on sent en soit monter quelque chose d’indéfinissable, c’est très curieux.

MB - oui, il y a du sacré dans la poésie, et la musique aide à le faire surgir.

Il ne faut pas oublier par ailleurs que des textes de Paul Eluard ont été mis en musique par Francis Poulenc ; j’ai le CD au local. Je pense à Brassens aussi qui a beaucoup fait pour la poésie des autres en interprétant Victor Hugo, Francis Jammes, Paul Fort etc. N’oublions pas bien sûr Léo Ferré, Jean Ferrat… Signalons que Georges Chelon a mis en musique la totalité des Fleurs du Mal. Quant à Poulenc,ou Boulez, auteur du Marteau sans maître (texte de René Char), pour ne parler que de ces grands compositeurs-là – ils ont fait un travail remarquable.

MB - Tu pratiques un instrument toi aussi ?

Non, juste la voix, mais la voix est un instrument en soi également

MB - Merci Michel Dunand, et merci Christine pour ce moment d’échange.