Les livres d’artistes des éditions Transignum : du manuscrit au palimpseste

Transignum est une maison d’édition à propos de laquelle on peut affirmer que chaque livre est l’équivalent d’un livre manuscrit, et rapprocher chacune des productions de Wanda Mihuleac de ce concept. Pour cette éditrice plasticienne la littérature est un art né de la manipulation de cette matière qu’est le texte, qu’il s’agit de modeler, d’orienter, de dés-orienter.

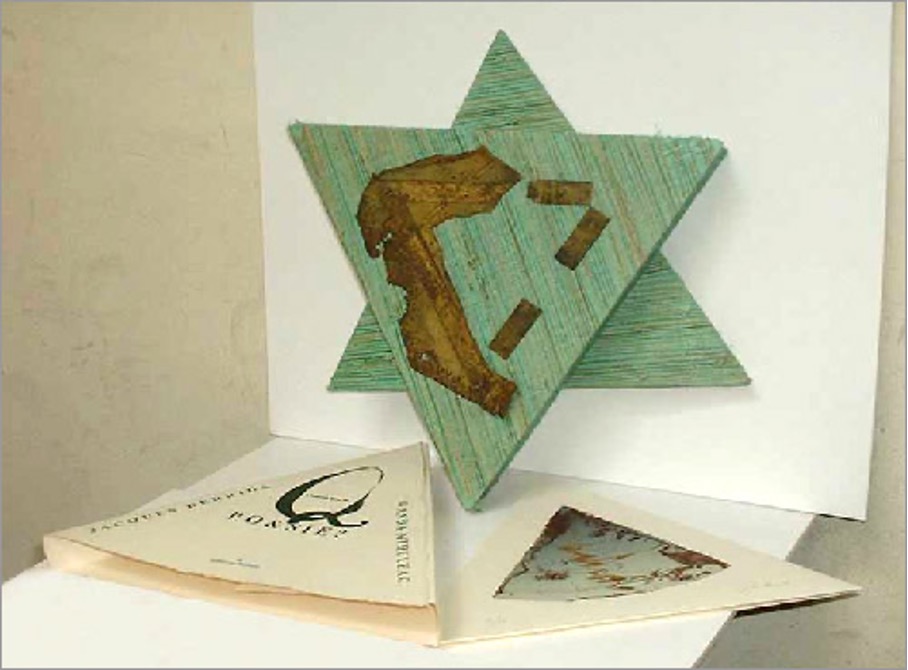

Les trans-formations, trans-mutations, les trans-figurations et transitions trans-culturelles subies par le texte sont remarquables. C’est donc bien plus qu’un travail éditorial. Le manuscrit est le point de départ et d’arrivée de cette mise en œuvre spécifique, toute particulière à cette maison d’édition, qui publie des livres objets : une architecture de pages, des textes travaillés comme un mille-feuilles une à une juxtaposées, édifiées, et échelonnées savamment pour un dévoilement infini de sens. Ce que disent les mains, ce qu’elles font, toujours à l’œuvre dans l’élaboration du livre, de l’objet, de ce centre hors de toute autre circonférence que celle d’une vaste étendue de liberté sémantique.

Si l’univocité échappe lorsqu’il y a poésie, les dispositifs qui encerclent les poèmes publiés par Wanda Mihuleac ouvrent sur des territoires inexplorés, où le langage mis en scène ne commente plus, ne raconte plus, mais révèle, ouvre ses potentialités et dévoile non pas les images, ni les formes, mais l’entre deux, l’espace entre la couleur et la matière, l’image et la lettre, entre le silence et la trace.

Ce que disent peut-être les mains, poème de YVES NAMUR traduit en italien par Davide Napoli et en roumain par Linda Maria Baros, dessins de Wanda Mihuleac, 7 éditions de tête dans un coffret - un CD avec la musique de Barbara Bicanic Perincic et une œuvre originale de Wanda Mihuleac.

Les dessins, les matériaux employés pour réaliser le livre, livre/objet, objet/livre, place les réalisations de l’éditrice entre ces deux concepts opérant un effacement de ces deux polarités et de facto la révélation du contenant et du contenu, l’invention de ce que peut être le livre révélé par cette altérité à lui-même et le texte alors perceptible comme palimpseste, car il dévoile de multiples couches sémantiques motivées par le contexte et la mise en situation. C’est dire si Wanda Mihuleac interroge le signe, le caractère aléatoire de toute interprétation, jusqu’à la remise en question d’une capacité à porter un schème intrinsèque préexistant à son actualisation.

L'Embrasure, poème de Gabrielle Althen.

Ce dialogisme est démultiplié par les nombreuses versions en langues étrangères qui accompagnent la plupart du temps les textes des poètes français ou internationaux publiés par Transignum. Les traductions sont autant de remises en cause de l’univocité opératoire dans le langage. Une polysémie décuplée est à l’œuvre qui secoue et réédifie, qui polarise la réception sur les potentialités du texte, dévoilées par les instances itératives à chaque fois différentes.

Dans certains livres l’idéogramme pousse jusqu’à un point ultime cette hybridation du sens, et ces signes, qui jouxtent d’autres signes, qu’ils soient picturaux ou linguistiques, peuvent alors être reçus comme appartenant à ces deux vecteurs, le langage ouvrant sur une iconographie mentale, et l’image édifiant le sens actualisé dans et par le langage. Un croisement de territoires sémantiques riche et fertile.

Histoire de famille, poème de Ming Di, gravures de Wanda Mihuleac.

Les idéogrammes sont ce point ultime, central, milieu du gué entre l’image et la lettre. Signes parmi les signes, ils sont avant d’être des mots une preuve patente que dans le tracé de la lettre il y a l’image, que dans l’image il y a le mot, que dans les potentialités du signe tout est mouvement recommencé à travers la réception qui est à chaque fois une actualisation de l’interprétation.

Effacements itératifs, itérations gommées par le ressac des occurrences renouvelées, le Livre ardoise est à cet égard emblématique de cette volonté de libérer les potentialités du texte. Comme s’il était tracé à la craie, le texte est le lieu d’une réécriture permanente.

Chaque livre réalisé par Wanda Mihuleac occupe l’espace, et l’espace de tous les possibles investit le livre. Manuscrits chacun, en ce sens que la matière est façonnée, à commencer par le texte, matériau premier et objet poli effacé et retranscrit mille fois par les mises en œuvres éditoriales...

Ecri-vain, poème de Salah Stétié, gravures de Dominique Neyrod.

Dans ces multiples mises en scène, le texte dévoile alors d’infinies couches sémantiques, car il est soumis à de multiples étapes de perception, qui concourent toutes à sa re-création, grâce à des lectures infiniment renouvelables… Il s’agit de combinatoires aptes à mettre en jeu le signe, à le contextualiser autrement, à l’actualiser de multiples manières, afin d’ouvrir à une polyphonie significative.

Qu'est-ce que la poésie ?, texte de J. Derrida, eaux-fortes de Wanda Mihuleac.

Il n’est alors pas interdit de dire que ces combinatoires qui mettent en scène le texte de manière inédite motive la production d’interprétations aléatoires, anecdotiques, qui sont aptes à rendre perceptible l’éventail des possibles d’un même texte. Si la mise en œuvre de tout texte, de toute parole, est un acte, sa déconstruction ou sa disparition en est un aussi. L’effacement loin d’être une aporie est donc un acte d’écriture qui offre aux signes la possibilité de déployer le vide constitutif du langage dès lors qu’il n’est pas actualisé. Et ce vide n’est pas vide, loin de là, il porte l’infini des potentialités du sens.

En cela, chaque livre-objet produit par les éditions Transignum est à chaque fois un manuscrit, puisqu’il se réécrit sur ce vide fertile qu’est l’imaginaire.