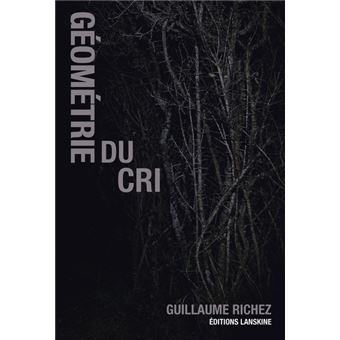

Entretien avec Guillaume Richez sur Géométrie du cri

Auteur de deux romans et de nouvelles, Guillaume Richez publie un livre de poésie qui s’ouvre sur une citation manifeste présente également en ouverture de son blog littéraire généraliste (Les Imposteurs) : « Je veux écrire je veux que mon écriture n’ait pas de sens je veux que mon écriture soit stupide. Mais le langage que j’utilise n’est pas ce que je désire et fabrique. C’est ce qui m’est donné. Le langage est toujours une communauté. Le langage est ce que je sais et c’est mon cri. » (Kathy Acker, Don Quichotte, traduit par Laurence Viallet – Éditions Laurence Viallet, 2010).

Guillaume Richez a accepté de répondre à quelques questions sur ce livre glaçant et brûlant, Géométrie du cri, et sur son expérience de l’écriture.

Guillaume Richez, Géométrie du cri, Lanskine, 2022 – 106 pages, 15 €.

« J’avais trois carnets offerts par ma plus jeune sœur et dont je ne m’étais jamais servi. »

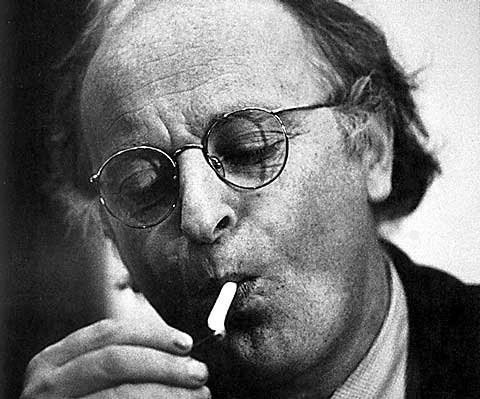

Guillaume Richez en Normandie (photo : Elias Richez)

« ce sont deux (1 + 1)

qui attendent

deux (1 + 1) qui

attendent »

L’addition « (1+1) » revient régulièrement. Mais on dirait qu’elle doit rester sans somme. Cela révèle-t-il l’impossibilité de faire couple durablement, au moins pour les deux personnages ?

« sur ta photographie

tous mes sentiments

sont à droite

l’inaudible nous tient lieu de regard

il était 18h32 après nous

qui avons manqué de regards

de voix noire

quel nom aura ton visage

après ma mort »

Si les fragments narratifs sont généralement à la troisième personne, la première intervient également. Cela peut d’ailleurs se complexifier avec une division du je : « (moi + moi) ». Jusqu’à quel point le je du poète peut-il être présent dans le poème ? Quelles sont donc les différentes valeurs de ce je ?

G.R. : La réponse est dans le livre : « (Le je est une forme abstraite de la géométrie.) » Dans le poème, le « je » ne me représente pas plus que le « il » ou le « elle ». Quand je dis que Géométrie du cri est mon livre le plus personnel, il ne faut pas l’entendre en termes de biographie. Le poème est un autoportrait non-figuratif. C’est ainsi que je prononce mon visage.

« cette fraction de moi

qu’est ton cri dans ma gorge »

arrachée à des bouches hurlées

des enfants morts-morts »

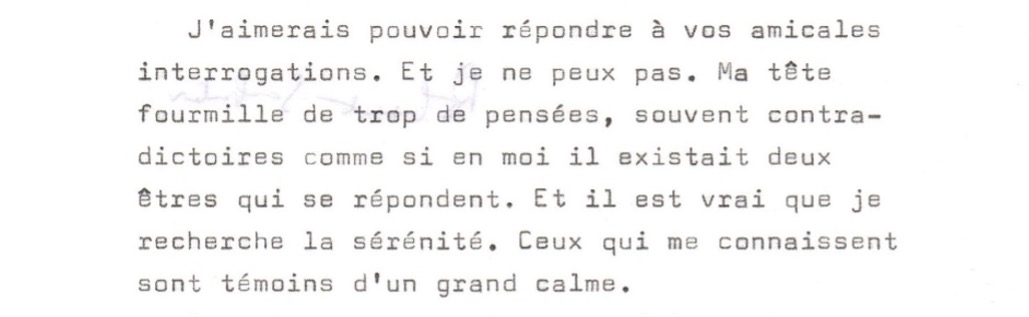

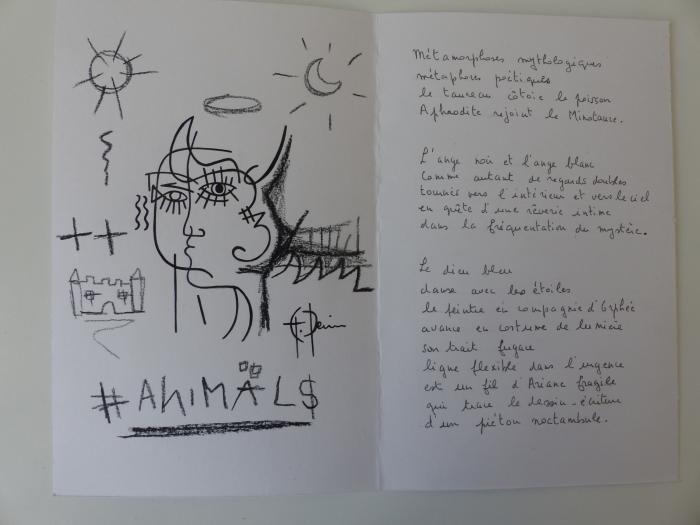

Soirée de lancement du livre - Librairie L’Ours et la Vieille Grille (Paris) - octobre 2022 (photo D.R.).

« j’ai oublié le mot qui a brûlé ma main

les doigts encore dans la froideur du poème