Jean-Marc : Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs….Après le Phèdre de Marina Tsvetaeva, que nous avons eu le plaisir de vous présenter, l’année dernière, Cette année, c’est un recueil poétique de Nikolaï Goumilev Poésies choisies… également traduit par Florian Voutev Commençons notre présentation par un petit poème de ce recueil que lit Florian :

VOUS ET MOI (page 127)

Oui, nos mondes ne sont pas les mêmes,

C’est d’un autre pays que je viens,

Ce n’est pas la guitare que j’aime,

Mais d’une âpre zourna les refrains.

Pas en salles aux superbes arcades,

Aux smokings et aux robes du soir —

Moi, je lis mes poèmes aux cascades,

Aux dragons, aux nuages, aux brouillards.

Je suis un Bédouin extatique

Qui en plein désert trouve de l’eau,

Non pas un chevalier nostalgique

Des étoiles, sorti d’un tableau.

Je ne mourrai pas, vieux sédentaire,

Entouré de notaires et médecins,

Mais sous un roc couvert de lierre,

Dans un lieu retiré, lointain,

Pour goûter, non l’Eden de délices

Et d’élus bien-pensants jusqu’au bout,

Mais de brigands, de fornicatrices

Et d’escrocs qui me crieront : « Debout ! »

Jean-Marc : Qui est Goumilev, en fait, et pourquoi votre choix s’est-t-il porté sur lui, cette année ?

Florian : Les vers que vous venez d’entendre laissent transparaître l’image de quelqu’un qui « ne rentre pas dans le moule » : caractère rebelle, tempérament indomptable, grand nomade avec son goût du « lointain », hostile aux « sentiers battus », visionnaire conscient non seulement de sa vie et de sa poésie, peu ordinaires, mais pressentant aussi une mort, pas tout à fait comme celle des autres… Qui est Goumilev ? C’est un « grand inconnu » pour le lecteur français. Il reste encore dans l’ombre de sa première femme Anna Akhmatova, célèbre poétesse russe, beaucoup plus traduite et lue en français. Pourtant, c’est le plus « européen » des poètes russes. Il mérite d’être mieux connu en France. D’autant plus que, dans un mois, le 26 août, cela fera cent ans depuis la fin tragique de ce grand poète de l’Âge d’argent russe. C’est une période d’épanouissement de la vie artistique en Russie, et plus particulièrement de la poésie russe. Cette période comprend la dernière décennie du XIXe siècle et les deux premières du XXe. On l’appelle « Âge d’argent » par rapport à « l’Âge d’or » de la littérature russe du début du XIXe siècle, dominée par la poésie de Pouchkine et Lermontov. Notons rapidement qu’après la disparition de ces deux poètes, d’ailleurs, tous les deux morts en duel, la poésie sera éclipsée par la prose dans la vie littéraire en Russie tout au long du XIXe siècle quand le grand roman russe obtiendra ses lettres de noblesse, grâce aux créations de Tourgueniev, Dostoïevski, Tolstoï… Quant à la poésie – elle va s’exprimer assez timidement par les voix des poètes engagés, comme Nekrassov. La grande poésie russe, dans l’esprit pouchkinien, va se réfugier dans l’univers de Féodor Tiouttchev et va attendre la fin du siècle pour exploser dans l’art poétique de l’Âge d’argent à travers ses différents courants, comme le futurisme, l’imaginisme… Mais le moteur esthétique de l’Âge d’argent sera le symbolisme russe…

Jean-Marc : Que représente le symbolisme russe ? Est-il différent du symbolisme européen ?

Florian : C’est un courant poétique qui rejette le monde existant et met l’accent sur le monde intérieur de l’individu. Vers la fin du XIXe siècle, les poètes russes renoncent à l’art engagé. Ils cessent de se préoccuper de la misère du peuple et commencent à chanter des « dames blanches », des « arrière-mondes » mystérieux et évanescents. Ils s’inspirent justement de la poésie de Tiouttchev, mais aussi et surtout des philosophes religieux russes. « Philosophes religieux » – cela fait presqu’un oxymore. Nous savons qu’en Europe, depuis la Renaissance, la philosophie et la religion sont séparées. En Russie, à la charnière des deux siècles précédents, une nouvelle pensée fait apparition – celle des philosophes dits « religieux ». Paradoxalement, ce sont d’anciens adeptes de la doctrine marxiste. Seulement, au souci du social, ils rajoutent le souci de l’individu. Voilà pourquoi le symbolisme russe est une philosophie, ce qui explique son caractère abscons, mystique et transcendant. Un grand poète de l’époque, Valéri Brioussov, l’un des fondateurs du symbolisme russe, qualifie ce courant de « poésie des allusions ». Elle est la seule à pouvoir accéder au règne du divin sur terre. Elle est le reflet des sphères les plus élevées de la nature humaine. Il y a un poème de Goumilev, consacré à cet éminent représentant du symbolisme russe. Dans ce poème, Goumilev nous laisse entendre la voix de Brioussov s’adressant à un « garçon » qui veut vouer sa vie à l’art poétique. Ce « garçon », bien sûr, c’est Goumilev, lui- même. Écoutons ce poème !

LE VIOLON ENCHANTÉ (page 61)

Cher garçon, tu es allègre, ton sourire est magnifique,

Ne demande pas l’extase qui détruit comme un poison,

Tu ne sais pas, tu ne sais pas qu’un violon et sa musique

Sont les affres d’une vie qu’on leur voue jusqu’à l’abandon !

Chez celui qui a un violon entre ses mains impérieuses,

L’insouciance qui fait luire ses yeux, à jamais s’éteint,

Les Enfers adorent ouïr ses mélodies majestueuses

Et des loups voraces rôdent sur les pas du musicien.

En vibrant, ces cordes chantent — pleurs de joie et d’amertume,

L’archet doit toujours se tordre, s’emporter éperdument,

Quand il fait doux, quand il vente, quand, grondant, la mer écume,

Quand le beau couchant s’enflamme, quand flamboie tout frais l’orient.

Lorsque sans entrain, sans forces, un instant, ton chant s’efface

Car tu n’as ni voix ni souffle, pétrifié dans ta stupeur, —

Dans leur rage frénétique, aussitôt les loups voraces

Dans ta gorge enfoncent leurs crocs et leurs griffes dans ton cœur.

Là, tu vois que tout ce qui chante n’est qu’une gouaillerie amère,

Et alors un effroi tardif s’installe dans tes yeux.

Tel un linceul, tombe sur toi un froid triste et mortifère,

Ta promise fond en larmes, ton ami devient soucieux.

Mon garçon, vas-y ! Ta route vers aucun trésor ne mène !

Mais je vois, cela t’amuse, tes beaux yeux sont deux rayons.

Va avec ton violon, dompte les esprits de la géhenne

Et péris, martyr illustre, en jouant de ton violon.

Jean-Marc : Quels étaient, en fait, les rapports entre Goumilev et Brioussov ?

Florian : En réalité, Brioussov n’a pas du tout été tendre avec ce « garçon » auquel il parle dans le poème. Voyons d’abord qui est-il, ce « garçon », qui publie son premier poème à l’âge de 16 ans et trois ans plus tard – son premier recueil poétique. Il est né en 1886 à Kronstadt, dans la famille d’un médecin de marine, appartenant à la noblesse russe. Il fait ses études, assez négligemment d’ailleurs, au prestigieux lycée de Tsarskoïé sélo qui veut dire en russe « le village des tsars ». Il n’est pas loin de Saint-Pétersbourg. C’est un quartier résidentiel de la famille impériale. Goumilev est encore lycéen quand, en 1905, paraît son premier recueil La Route des conquistadors, sur les frais de ses parents. Brioussov lui consacre un article spécial, peu élogieux, dans lequel il note pourtant le potentiel du jeune poète. Dans cette Route des conquistadors, Brioussov ne voit que « le départ d’un nouveau conquistador dont les victoires et les conquêtes sont à venir… » Par la suite, Brioussov devient pour lui un maître et un ami. Écoutons un poème sans titre de ce premier recueil goumilevien !

(page 27)

À l’aube, moi, je te quitterai,

Je partirai trouver

Ces rois qui embrassent en secret

L’étoile tant rêvée.

Bercés dans un sommeil d’azur,

Ils dorment, enivrés ;

Ils sont le firmament obscur

Couvrant des pics marbrés.

Manteaux de pourpre, broderies

Au fil d’or scintillant

Et, au-dessus des cheveux gris,

Couronnes de diamants.

Leurs glaives traînent, indolents,

Sertis de pierreries,

Autour d’eux veillent tout le temps

Des gnomes attendris.

Mais je viens avec une épée

Brandie par un géant !

Je suis un noir nuage épais,

Un éclair foudroyant !

À moi, tous ces rois vont confier

Leurs songes mystérieux

Que mon vers clair va vivifier,

Sonore et impérieux.

Le jour passera, empourprera

Son temple le couchant,

Je reviendrai, tu m’ouvriras

Ta porte en m’accueillant.

À l’aube, après, je partirai

Mais je l’aurai trouvée

Et, te quittant, je t’offrirai

L’étoile captivée.

Jean-Marc : Comment peut-on définir ce poème en un seul mot ?

Florian : Prémonitoire. Il est doublement prémonitoire. D’abord, parce qu’on y découvre un jeune poète qui, pour le moment, s’inspire des symbolistes. Il les admire et les imite, et, en même temps, il rêve déjà de les dépasser et de poursuivre son propre chemin poétique. Effectivement, six ans plus tard, il va lancer un nouveau mouvement qui s’opposera au symbolisme. D’autre part, le poète s’adresse ici à son grand amour Anna Akhmatova qui deviendra plus tard sa femme. Mais cet amour sera aussi un grand thème dans son œuvre poétique. Il va le traiter non seulement de manière pathétique mais aussi avec ironie. En voici un exemple.

(page 73)

Maintes fois tu l’as fait, maintes fois tu seras

Ferme et sourde, avec moi aux prises :

Tu me quittes aujourd’hui mais, je sais, tu viendras

Dès demain me rejoindre, soumise.

Ne sois pas étonnée, chère amie en fureur,

Belle ennemie que l’amour exaspère :

Si les cris de l’amour sont des cris de douleur,

Les baisers sont des joies sanguinaires.

Jean-Marc : Comment Goumilev va-t-il réconcilier carrière poétique et vie conjugale ?

Florian : Ça va plutôt mal se passer. Après la fin de ses études secondaires, Goumilev part pour Paris où il suit des cours de littérature française à la Sorbonne. Il voyage beaucoup – en Italie, en Grèce, en Turquie, au Proche-Orient, en Afrique… Entre ses voyages, en 1908, il publie à Paris son deuxième recueil Les Fleurs romantiques où il fait ses premières tentatives de s’affranchir du symbolisme. En 1909, il rentre en Russie où il crée la revue de l’avant-garde poétique russe Apollon. En 1910, il publie son troisième recueil poétique Les Perles. Au printemps de la même année, Anna Akhmatova accepte enfin sa demande en mariage. Ils auront un fils, Lev Goumilev, qui sera l’un des plus influents historiens-ethnologues russes du XXe siècle. Après sa naissance en octobre 1912, ses parents vivront la plupart du temps séparés et seront officiellement déclarés divorcés en 1918.

Mais revenons un peu en arrière. En 1911, Goumilev fonde avec Sergueï Gorodetski la Corporation des poètes, qui donne naissance au mouvement acméiste. Un an plus tard, paraîtra le quatrième recueil de Goumilev, Le Ciel étranger, qui marque la rupture du poète avec le symbolisme.

Jean-Marc : Que représente ce mouvement acméiste et en quoi consiste sa rupture avec le symbolisme ?

Florian : C’est un mouvement poétique russe, dont le nom vient du mot grec acmé qui signifie « pointe, sommet, comble, apogée ». Les acméistes aspirent à la « purification » de la parole et reprochent aux symbolistes justement leur goût pour l’incompréhensible et pour les rêveries sur d’autres mondes. Ils revendiquent l’utilisation d’un langage pur, simple et précis, pour porter à son apogée la dimension poétique du quotidien. Bien qu’opposés aux rêveries des symbolistes, les acméistes ne rejettent pas leurs valeurs esthétiques et métaphysiques. Le sonnet de Goumilev, intitulé La Rose, est une belle illustration du style acméiste :

(page 123)

Les vers fleuris de houblon odorant,

On se les interdit, comme de vieux rêves.

Ce n’est qu’aux mots purs, tranchants comme un glaive,

Qu’un chantre a le droit dorénavant.

Mais à la rose qui reste à l’hôtel,

Oubliée lors d’un adieu plein d’amertume,

Posée exprès sur ce vieux volume

De strophes qu’avait composées Rudel, —

Par un sonnet je lui rends hommage :

J’apprends qu’au treizième siècle, comme toujours,

Plus que la mort et le vin, ont fait rage

La peine et l’ivresse de l’amour,

Et, embrassant le velours des pétales,

Ferais-je vraiment une erreur fatale ?

Jean-Marc : Comment va évoluer l’acméisme et quelle trace laissera-t-il dans la poésie russe ?

Florian : L’effervescence acméiste va subir un ralentissement lors du déclanchement de la Première guerre mondiale. La révolution bolchévique mettra à l’écart les acméistes et leur situation deviendra encore plus précaire sous la dictature stalinienne. Certains vont émigrer, d’autres resteront en Russie soviétique mais ne pourront pas publier pour longtemps, comme Akhmatova. Il y en aura aussi qui mourront dans les camps du Goulag, comme Mandelstam. Le grand mérite de l’acméisme, c’est d’avoir donné à la littérature russe des poètes remarquables qui seront connus plus tard dans le monde entier.

Jean-Marc : Quel est le destin de Goumilev pendant la guerre et après la révolution d’octobre ?

Florian : Dès les premiers jours de la guerre de 1914, il se fait engager volontairement comme soldat pour prendre part à ses combats. Il reçoit deux fois la croix de Saint-Georges pour ses exploits militaires. Il ne quitte pas la plume et publie en 1916 son cinquième recueil Le Carquois où il s’affirme définitivement comme poète acméiste. La même année, il est promu officier et, au printemps de 1917, il est rattaché au Corps expéditionnaire russe en France. Un an plus tard, il rentre en Russie où les bolchéviks ont déjà pris le pouvoir. En 1918, il sort deux recueils presqu’en même temps – Le Feu, composé de poèmes créés avant octobre 1917, et Le Pavillon de porcelaine qui célèbre la finesse et la sagesse de la culture asiatique orientale. Il donne des cours à l’Institut du mot vivant, crée un atelier, La Coquille sonore, où il enseigne la composition poétique. En été 1921, il publie son recueil Le Chapiteau qui réunit des poèmes sur le thème des voyages africains. Quelques semaines plus tard, sort le dernier recueil du poète, La Colonne de feu, dans lequel son art lyrique atteint son apogée. Le 3 août, Goumilev est arrêté, accusé de complot monarchiste, et vite condamné au peloton d’exécution. Il est fusillé le 26 août 1921. On ignore où se trouve sa sépulture.

Jean-Marc : Goumilev était un poète prolifique et vous étiez obligé de choisir les poèmes qui devaient rentrer dans ce recueil. Qu’est-ce qui a guidé votre choix ?

Florian : Goumilev est réputé être le poète de « la muse des errances lointaines ». C’est une citation de son grand poème épique en trois chants La Découverte de l’Amérique. C’est cette muse qui entraîne constamment le poète vers des voyages – dans l’espace et dans le temps, dans le réel et dans l’imaginaire, dans son univers intime et dans l’immense monde extérieur. C’est elle qui a dû l’accompagner dans son ultime voyage, quand il devait passer des ténèbres de l’existence à la lumière de l’immortalité.

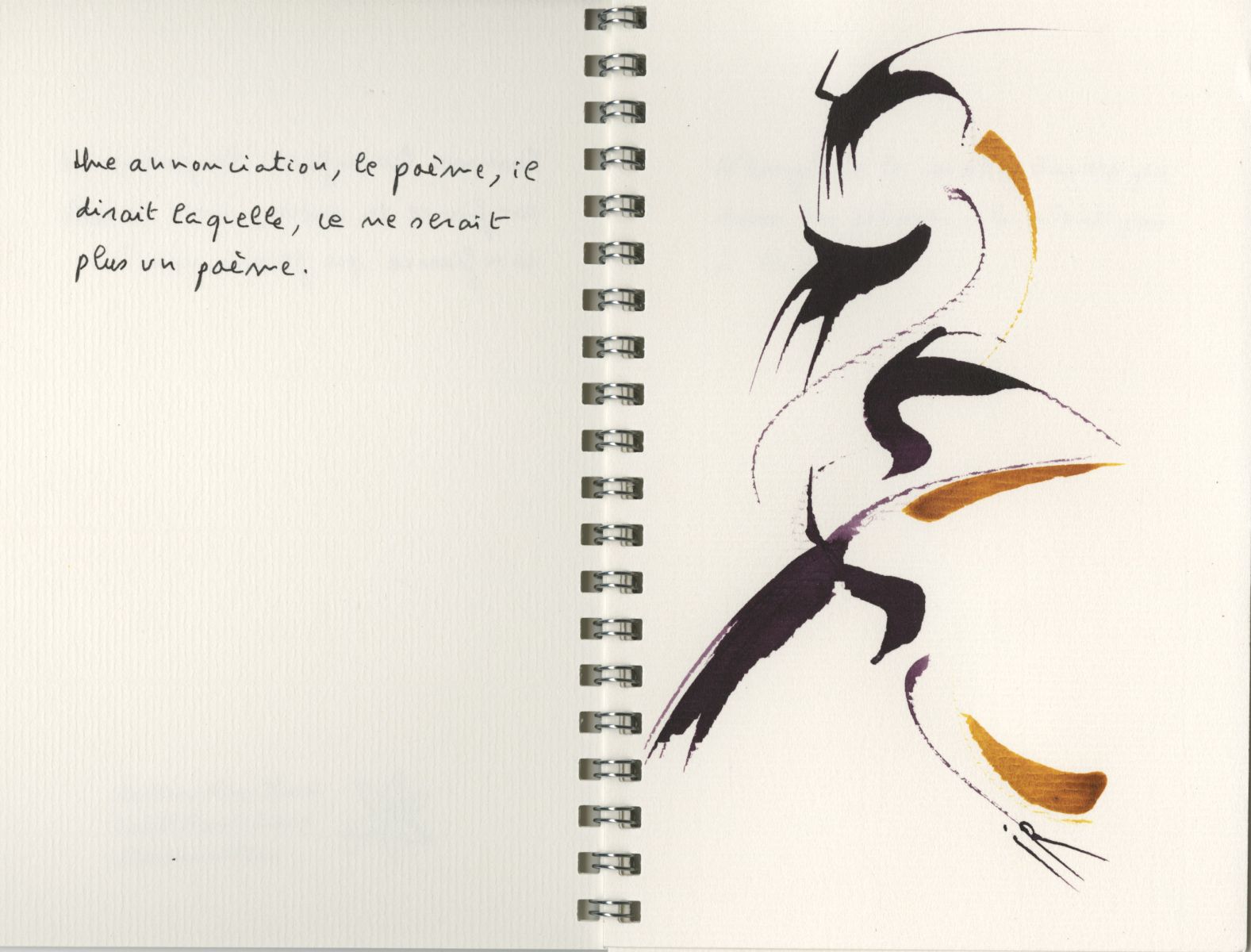

Cette « muse des errances lointaines » m’a guidé, moi aussi, dans mon choix des poèmes pour ce recueil. Rendons lui hommage et finissons sur une note plus sereine et même drôle. Nous vous proposons deux poèmes très courts où ses avatars sont un peu surprenants. Je vais les lire d’abord en russe et puis Jean-Marc les lira en français, ce qui vous donnera une petite idée de la subtilité du travail du traducteur qui essaie de reproduire les rythmes et les rimes des originaux.

Dans le premier poème, la muse goumilevienne prend les contours de la fameuse statue de la Victoire de Samothrace au musée du Louvre. Voici le poème en russe :

САМОФРАКИЙСКАЯ ПОБЕДА (page 120)

В час моего ночного бреда

Ты возникаешь пред глазами —

Самофракийская Победа

С простёртыми вперёд руками.

Спугнув безмолвие ночное,

Рождает головокруженье

Твоё крылатое, слепое,

Неудержимое стремленье.

В твоём безумно-светлом взгляде

Смеётся что-то, пламенея,

И наши тени мчатся сзади,

Поспеть за нами не умея.

LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE (page 121)

Dans mes délires, aux heures nocturnes,

Les bras tendus perçant l’espace,

Tu ondoies, belle ombre diurne,

Toi, Victoire de Samothrace.

Troublant la nuit et son silence,

Tes ailes aveugles qui se figent,

Font pressentir la véhémence

D’un vol qui donne le vertige.

Un tendre feu sourit à peine

Dans ton regard sereinement ivre,

Et derrière toi nos ombres traînent,

N’arrivent plus à nous suivre.

Dans le deuxième poème, la muse est complètement désincarnée, réduite à « une voix sans corps de femme » – grâce au progrès technologique de l’époque, le téléphone. Cela fait presque fantasmer notre poète. On se croirait dans une sorte de précurseur du téléphone rose…

ТЕЛЕФОН (page 124)

Неожиданный и смелый

Женский голос в телефоне…

Сколько сладостных гармоний

В этом голосе без тела!

Счастье, шаг твой благосклонный

Не всегда проходит мимо:

Звонче лютни серафима

Ты и в трубке телефонной!

LE TÉLÉPHONE (page 125)

Bref appel téléphonique :

Une tendre voix s’enflamme…

Cette voix sans corps de femme

Est si douce et harmonique !

Chance, tu ne m’abandonnes

Jamais au moment critique :

C’est ta lyre séraphique

Que j’entends au téléphone !