Les Carnets d’Eucharis : Lire Charles Racine aujourd’hui

LIRE CHARLES RACINE AUJOURD’HUI

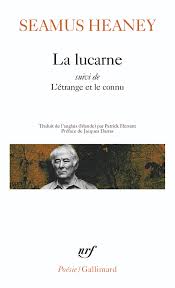

Charles Racine (1927-1995) est un poète suisse dont l’œuvre fut partiellement publiée de son vivant. Outre une plaquette, Sapristi, (Zürich, Hürlimann, 1963), il publia sous son nom deux livres : Buffet d’orgue (Zürich, Hürlimann, 1964) et Le Sujet est la clairière de son corps (Paris, Maeght, 1975). Il collabora par ailleurs à de nombreuses et prestigieuses revues en France, dont Le Nouveau Commerce, La Traverse, L’Éphémère, Po&sie et Argile.

Il fut ainsi le contemporain ou l’ami de nombreux poètes qui écrivirent l’histoire de la poésie des années 60 et 70, comme Jacques Dupin, André du Bouchet, Jean Daive ou Michel Deguy, et fut soutenu par d’éminents critiques tels Georges Poulet ou Jean Starobinski, pour ne citer que quelques noms. Jusque dans l’effacement de ses écrits, Charles Racine et sa langue « posthume » témoignent de l’existence de la poésie. Cette œuvre qui semblait vouée au secret est désormais sortie de l’ombre où se tient l’étincelle du poème qui luit sous un Ciel étonné. Ce fut le titre du recueil posthume qui reprit en 1998, à l’initiative de Martine Broda et de Jacques Dupin, Le Sujet est la clairière de son corps (Maeght, 1975) avec les principaux écrits de Charles Racine publiés dans différentes revues françaises. Ainsi dans sa trajectoire solitaire avait-il croisé l’aventure éditoriale de la revue L’Éphémère créée sous l’impulsion de l’éditeur d’art Aimé Maeght. Avec le souci d’interroger la matière du poème, élargie à la question de l’art, l’écriture de Charles Racine trouva un port d’attache temporaire dans les pages de L’Éphémère puis de la revue Argile, de prometteuses revues qui accueillirent ses textes grâce aux rencontres avec les poètes de l’époque. L’étonnant recueil qui parut aux éditions Maeght en 1975 donnait à lire un subtil assemblage de textes, véritable alliage poétique accompagné de quatre gravures d’Eduardo Chillida. Par-delà son titre générique, Le Sujet est la clairière de son corps, ce recueil qui n’ouvrira pas un chemin vers d’autres projets de publication, constitue en lui-même un art poétique, et à sa manière singulière d’exister, « un lieu hors de tout lieu », ainsi que le définit le poète et ami Claude Esteban. Cette exceptionnelle publication reste pour les écrits de Charles Racine qui se poursuivront dans un retrait de plus en plus marqué jusqu’aux années 1990, un espace unique de dévoilement qui ne laissa pas indifférents les lecteurs du moment. Ainsi ce fut dans le premier numéro d’une nouvelle revue fondée en 1977 par Michel Deguy, la revue Po&sie, que parurent en ouverture un ensemble de poèmes de Charles Racine datés de 1942 à 1968. Cette poésie vouée à l’exil de l’écriture et qui met en question la lecture même du poème jusque dans le suspens d’une langue qui s’abîme dans ses reprises incessantes, a pris le risque d’exposer son échec, sans jamais oublier l’injonction de Paul Celan dans son discours Le Méridien prononcé le 22 octobre 1960 : « Prends plutôt l’art avec toi pour aller dans la voie qui est le plus étroitement la tienne. Et dégage-toi. »

●●●●

Les Carnets d’Eucharis

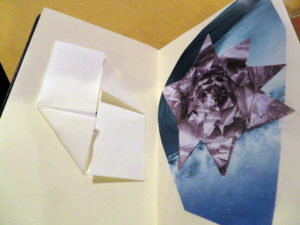

Conçue sous forme de triptyque, cette publication rassemble tous les articles publiés dans les numéros annuels des Carnets d’Eucharis des éditions 2016 et 2017, augmentée en 2018 de documents inédits, dont un long entretien avec Gudrun Racine, l’épouse du poète, dépositaire des Archives Charles Racine à Zurich. Placée sous le signe de « la rencontre de Charles Racine », elle a pour dessein d’éclairer les lecteurs autant sur la vie que sur l’œuvre d’un poète longtemps dissimulé.

Des articles, des poèmes, des lettres, des notes, des manuscrits, des entretiens et des témoignages ont aidé à la réalisation de cet ouvrage exceptionnel diffusé en France et en Suisse. Cette édition spéciale « Charles Racine – Dans la nuit du papier » constitue la première monographie consacrée au poète suisse et a été publiée en décembre 2018 avec le soutien de la Fondation Jan Michalski par la revue Les Carnets d'Eucharis que dirige Nathalie Riera. Cet hommage a été́ rendu possible grâce au concours de ceux qui ont été́ proches du poète, mais aussi de ceux qui ont pressenti une œuvre à venir.

Les Carnets d’Eucharis, édition spéciale « Charles Racine - Dans la nuit du papier », 104 pages (dont un Cahier visuel de 8 pages), 2018.

●●●●

BRÈVE ANTHOLOGIE DES ÉCRITS DE CHARLES RACINE

Légende posthume

Lorsque je viens

les cailloux craquent

sous mon pas

mes mains cherchent

ton endroit sur la pierre

ami où es-tu ami sous la pierre

le silence des fleurs blanches est-ce ta voix

le murmure de la feuille ta joie de me voir

est-ce la plume qui court

sur les ombres les feuilles couchées dans les fleurs

les mots que tu laisses

le souffle chaud qui s'appuie à mes jambes

est-ce la caresse d'une vie

les larmes qui baignent la fleur

est-ce l'ivresse de ces lieux

est-ce le long de ta mort

que s'incline ton ami

1953, Charles Racine, extrait de « Le Sujet est la clairière de son corps »,

in Légende Posthume, Éditions Grèges, 2013, p.21.

Charles Racine – Légende posthume, Éditions Grèges, 2013.

Poésie tu donnes lieu à la rescision

Tu l'accomplis cet acte

Que ne me reste-t-il quelque mie

sur la page Poésie tu es pulpe

jusqu'à même les contours de ton corps

présence tranchante d’avoisinage

du corps médiatif

qu'elle assume d'ailleurs incorpore

Non que ne me reste-t-il quelque mie sur la page

sinon que rapatriant qui ne vient

dans mes poches

le crayon se déploie dans l'hypnose sèche

moi au bas de ses moyens

du bas de ses moyens regardant vers le stylite

Je ne suis que cette girouette

qui parfois déploie un bras

qui l'attrape à la nuque qui ne laisse rien.

1964, Charles Racine, extrait de Légende posthume, Éditions Grèges, 2013, p.74.

//

mon traîneau d’enfance s’est perdu

je pleure plus fort que d’enfance

je l’avais alors pleuré ce traîneau

je le pleure plus fort que de neige

je ne saurai jamaisle breuvage

dont je suis en reste

qui me cède à l’écart

où j’emblave une panique

//

Les signes à pleines mains dressent

leurs barrières dans la houle

Un divin naufrage est souhaité

mais le poème est face à ces lames

qu’abandonne la mer qui se retire

Économie du trait évoquant le relief

Des mains adressent leur paume

au pont qui chante et s’illumine

dans la voirie

//

je suis un livre

ouvert à la lecture

poursuivie et pourchassée inhumée

filet de vie qu’affirme le passage de la grille

de vie qui s’élit

sur le parcours infirme

au fil des pierres tombales

1964, Charles Racine, extrait de Légende posthume, Éditions Grèges, 2013, p.58, 59, 60.

//

Soleils frais blanchissent

ce regard que baigne la rivière

qu’elle met en montagne

absence qu’elle met dans la neige

pour recevoir la jeune fille

quiétude qu’investit l’hiver

couvre le creux qui cerne l’être

désinvolture que parcourent les cernes

de l’arbre qu’ils n’aient ramené l’étendue

désolation tracée dans la terre

ne leur vienne choyée

qu’ils ne laissent tomber l’hiver

sur une branche ramassé

1967, Charles Racine, extrait de Légende posthume, Éditions Grèges, 2013, p.102.

//

[AUTOBIOGRAPHIE]

Étant corps éclairé du sujet qui en est la clairière, corps abrégé qui danse

à la lueur du sujet, eau versée corps versé dont le sujet est la clairière

L'eau me dompte me singe La nuit-le corps s'empare d'une corde dont elle

joue Et l'heure tôt apparue Clairière de l'eau versée, du corps versé

Ériger la formule Stature de l'homme

Ainsi la nuit-le corps emportée par une lueur qui me révèle

Tout règne et songe La lettre pleure ailleurs parfois pleure sous une horloge,

vacance du temps qui lui serait sujet, dont elle serait sujette ?

Le sujet se penche sur la vitre, d'où résulte un regard

Mourante qu'à travers un regard versé le chant me désigne

1974, Charles Racine, extrait de « Le Sujet est la clairière de son corps », in Légende Posthume, Éditions Grèges, 2013, p.189.

●●●●

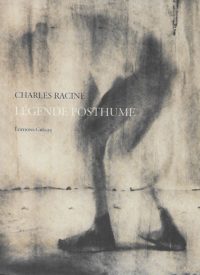

Y a-t-il lieu d'écrire ?

Je ne suis pas là moi-même.

Ma tête est un sabot,

une élision,

auxquels on ne fait pas fête, il me semble.

Je ne crois pas aux poètes

qui prennent le sens, le pouls de la vie.

Il parcourait déjà des chemins de ronde.

Ces poèmes qui sont venus sous votre plume,

dans cette situation privilégiée, la plus étrange,

ce porte-à-faux poétique.

Il y a plusieurs années, j’avais écrit un texte

que je ne retrouve pas et vers lequel convergeaient

72 assonances : c’était la légende qui sous la plume

emmène par la main autant d’encre répandue.

1962, Charles Racine, extrait de « Le regard laitier », in Y a-t-il lieu d’écrire ? Éditions Grèges, 2015, p.102.

Charles Racine – Y a-t-il lieu d'écrire ? Éditions Grèges, 2015.

Chez AT

dissimulation et simulation se portent

l’une vers l’autre affrontant, pour

l’amener à leur lieu de rencontre

le trajet des masques et de la simulation,

dans la syncrétude (syncrétisme)

du regard plissé (de l’œil plissé),

en quelque sorte, défaite

temporaire–précaire de l’être capturé,

alors qu’il tue, dans sa visibilité,

par le regard qu’il dispute à la

persistance en laquelle ce dernier

est introduit, insinué.

La lutte du masque (et de la métaphysique) :

AT installe le conflit (sa corrida)

en ce lieu déporté de la lettre, du tracé ;

du tracé de la lettre.

AT, c’est le masque troussé où se porte

l’assaut du masque.

AT installe le conflit (sa corrida)

en ce lien déporté de la lettre, du tracé ;

du tracé de la lettre.

Tout est répliqué.

1967, Charles Racine, extrait de « Rencontre de Tàpies », in Y a-t-il lieu d’écrire ?Éditions Grèges, 2015, p.208.

//

Sans cause je travaille — une rivière tranquille et subitement

la houle qui la grossit, emportant la vie et ses papiers de la berge,

prière auprès de la voirie toute-puissante —

quand la tristesse m'accable je traduis Hölderlin,

quand le sang émet sa fatigue, je traduis.

Pilotis, piquets, forêt de lances vers le ciel,

affirmations surgissant du sujet de la syncope.

Rien n'est moins lointain du voyage à travers lequel

j'entrepris de me quitter.

1966/67, Charles Racine, extrait de « Ce qu'a tramé le pas », in Y a-t-il lieu d’écrire ?Éditions Grèges, 2015, p.215.

//

Ce que j’écris sans déployer un mythe vers hier

oppose un frontal entêtement à demain.

Que le cœur rabattu dans ces lignes pourvoie à sa sagesse !

L’heure succombe à l’heure.

Il y a dehors un soupçon qui règne, qui veille pour les hommes.

Pour moi, les yeux font le tour du regard

pour aller se taire en lui ; le regard qui n’est pas hébergé.

Qui ! se traînait encore, endurant la dernière flamme.

1966/67, Charles Racine, extrait de « Ce qu'a tramé le pas », in Y a-t-il lieu d’écrire ? Éditions Grèges, 2015, p.217.

●●●●

Poésie ne peut finir

quand toutes tes nuits, Eurydice

s’endorment en moi

s’emportent en moi

le vers dans le recueil

est irremplaçable

que le recueil ne remplace

quand toutes tes nuits, Eurydice

eurent fomenté leurs troubles

la musique fut vaine

quand toute nuit perdue

en paillette de jour

forme le livre de ma séparation

le jour à travers la nuit

s’éloigne

quand toutes cellules nouvelles

toutes nuits

se meurent d’être mises à jour

quand toutes nuits

réduites à l’aboiement de l’aube

s’emportent de leur berceau

nul est le mot

que lutte sourde ne remonte

à travers les saisons

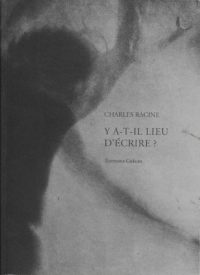

1971, Charles Racine, extrait de « Nuit mais que la nuit s’achève », in Poésie ne peut finir, Éditions Grèges, 2017, p.40.

Volume III Charles Racine - Poésie ne

peut finir - Éditions Grèges 2017

Il n’y a de sueur

qu’elle ne propage l’homme

entre la mort et l’amour.

Je veux châtrer ma baraque

(y) mettre d’autres serrures.

Le bleu et le dit.

Il me suffit d’être ce que je suis,

ce dont je souffre.

L’amour, s’il n’est conjoint,

fait regretter l’enfance

et son chant.

C’est un homme qui aime et court

autour d’une couronne sans y

être jamais.

Mon oreille n’est point sourde

à la mort.

1975, Charles Racine, extrait de « Fable déflorée », in Poésie ne peut finir, Éditions Grèges, 2017, p.157.

//

Je m’éveillerai de la mort

c’est certain ! Je traverserai

les lignes, les courbes de ma texture

les enjambant toutes, je serai libre de tout opprobre

je serai la route et le vaisseau

je serai l’eau voyante, l’eau voyant ceux qui existent

Je n’irai pas portant mon sac vide de pain

1975, Charles Racine, extrait de « Il faut avoir traversé l’écriture », in Poésie ne peut finir, Éditions Grèges, 2017, p.177.

//

Riveraine ô regret de ce

qui eût pu être. Ô maison

autre que celle-là que j’aurais

pu habiter. Ô paysage m’en

cachant le visage

que j’aurais pu voir.

Ô torrent m’en cachant la

fenêtre que j’aurais pu du regard

abriter. Ô terre dont l’avoir m’éloigne

et me fait perdre pied.

1985

//

Une missive

Je ne suis là,

sans commencement ni fin.

Phrases courtes.

trajets rapidement parcourus

pour éviter les ruptures et les silences.

1988, Charles Racine, extrait de « Une missive », in Poésie ne peut finir, Éditions Grèges, 2017, p.279 et 303.

//

Lettres posthumes (Légende posthume)

Légende où les lettres posthumes configurent les plumes

tombales.

Le sujet est mort au poème.

La lettre m’est posthume (elle est à lire après ma mort).

Mes lettres pacifiques, non conflictuelles,

dans l’enclos poétique.

La poésie serait le récit de l’absence.

Le poète succombe à la lettre qu’il trace. Mais il « poursuit sa vie »

en traçant la seconde lettre, le second mot, la seconde phrase.

J’ai des lettres, j’ai des mots, j’ai des phrases et j’ajourne

l’incarcération phraséologique.

1994, Charles Racine, extrait de « Une missive », in Poésie ne peut finir, Éditions Grèges, 2017, p.313.

●●●●

Texte de présentation de l’éditeur à l’occasion de la parution du volume III des écrits de Charles Racine Poésie ne peut finir. Pour toute commande auprès des éditions Grèges, voir le site www.greges.net

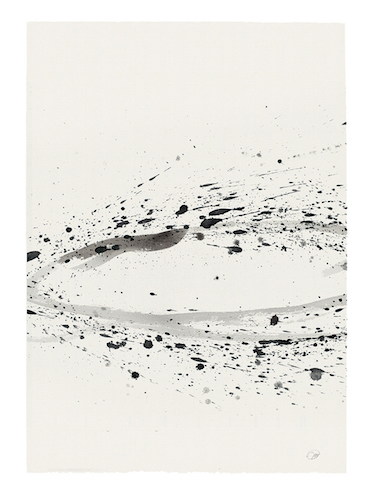

Les éditions Grèges

Inaugurée avec la publication « originale » des textes publiés de son vivant, Légende posthume (Grèges, 2013), cette édition des œuvres du poète se termine avec ce nouvel ouvrage principalement composé de textes inédits. Il vient compléter Y a-t-il lieu d’écrire ? (Grèges, 2015), dont la sélection de textes couvrait les années 1942-1969. Cette fois, c’est la période 1970-1994 qui est traversée, c’est-à-dire à nouveau une vingtaine d’années. Ce deuxième moment de la vie poétique de Racine est emblématique. Il semble en effet proposer deux mouvements successifs contradictoires : une percée (les années soixante-dix) et un retrait (les années quatre-vingt). Ce qui frappe dans ces textes qui cultivent parfois l’inachevé comme un art poétique, c’est la cohérence d’une œuvre qui aura fait de sa recherche perpétuelle le processus en cours de son élaboration. Une œuvre processuelle en effet, où se lit l’affirmation d’un style et d’un matériau, de thèmes ou de motifs, entre innovation (étrangeté syntaxique ou lexicale) et simplicité (évidence des propositions, nudité du geste d’écriture). Une poétique des restes, de l’éparpillement, à travers laquelle le poète « étripé », supplicié à la lettre, confronte son corps autant que son esprit à ce désir d’incarnation poétique qui le meut, jusqu’à souffrir d’une telle –improbable sinon impossible – transsubstantiation. « Le poème me récolte et me dénude et me laisse là, démuni. » La question du sujet (de l’individu ou indivis poétique) constitue en effet le cœur de sa poésie. Cette poétique de la dispersion et de l’inachèvement, cette difficulté de se rassembler, se reflètent bien évidemment dans les papiers laissés et archivés par le poète, proposant souvent des textes dans un état précaire, suspendus à l’instant d’un travail toujours en cours. Nous ne présentons pas une édition critique ni complète, mais un parcours singulier rendant compte d’un tel travail à l’œuvre. Une exhumation. Certains textes étaient comme en attente de publication, d’autres plus rétifs, saisis dans le travail de leur précipité. Comme pour les volumes précédents, et plus particulièrement dans la lignée de Y a-t-il lieu d’écrire ?, nous avons procédé à des choix, choix de poèmes ou de mises en forme. Nous avons globalement respecté la chronologie de textes le plus souvent datés, parfois avec précision. Afin d’organiser l’afflux épars de ces derniers, nous avons découpé des séquences en suivant la logique de certains ensembles ; les titres proposés sont extraits de poèmes ou proviennent des multiples notes ou notations, réflexions ou ajouts, qui jalonnent les manuscrits et les tapuscrits : Nuit mais que la nuit s’achève (regroupant des textes des années 1970-1972), Le pain défait que rejoigne la mie (1971-1973), La voix de l’eau perchée (1973-1975), Il faut avoir traversé l’écriture (1975-1979), Le feu éteignit le feu (1980-1984), Une missive (1985-1994). Parallèlement à ce découpage relativement arbitraire se distinguent des cycles ou de grands ensembles poétiques délibérément constitués et, pour la plupart, nommés : Une femme au bord de l’heure (1969/70), Ondée des cordes (décembre 1971), Fable déflorée (mars 1975), Pérouse (octobre 1975), Rome (septembre/octobre 1978), Le Testament (mars 1983) ou Convenir du poème (janvier 1984).