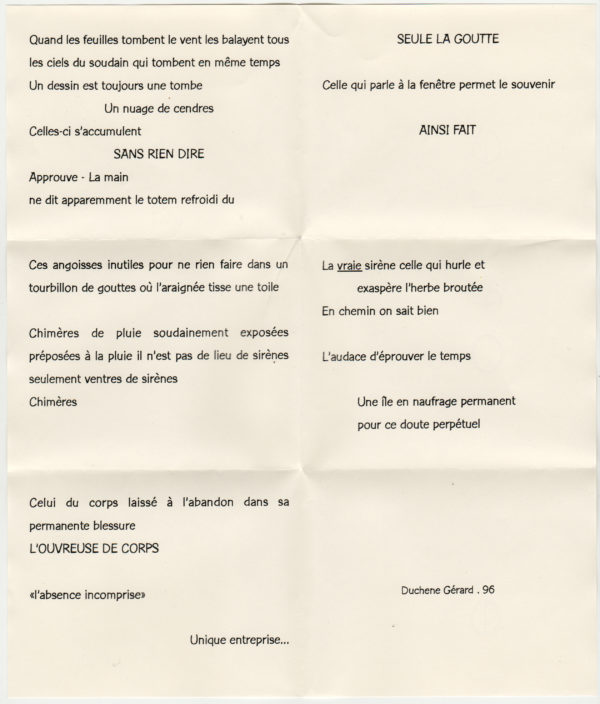

Traduire est une entreprise de longue haleine – et je n'ai par ailleurs jamais traduit les poèmes de Judith sans longuement échanger avec elle sur les choix effectués, dans ce jeu de “ping-pong” des questions et réponses portées par nos mails. Cette fois, je suis seule – et je m'enveloppe de ces mots qui attisent mon chagrin : j'ai failli en amité, en ne leur prêtant pas plus vite le corps de ma langue. Il me faudra du temps, pour polir ce poème, et pourtant, j'aurais aimé le partager dans ce numéro-hommage à la grande poétesse qu'est Judith Rodriguez, unaniment saluée en Australie, et qu'il convient certainement de découvrir en France tant sa voix porte loin l'indignation que suscite notre égoïste mode de vie face à l'ampleur des problèmes qui touchent notre Terre commune. Tant aussi elle est un remarquable passeur (il suffit d'écouter les entretiens accordés à Diana Cousens pour la radio1 ou de lire les témoignages de ses anciens étudiants pour s'en convaincre). C'est pourquoi je me décide à aborder ce poème comme je le découvre, ou presque – posant en route mes questions, et ne donnant à lire qu'une version imparfaite, un “work in progress” (mais n'est-ce pas le propre de toute traduction, d'être à jamais inexacte et amendable ? )

Ce poème sur un lac s'inscrit dans une longue tradition de méditations poétiques sur ce topos très répandu, et je pense au 3ème volet d'une série d'entretiens de Judith Rodriguez avec Di Cousens pour la radio 3cr , sur l'histoire de la poésie australienne, au cours duquel elle aborde l'originalité du sentiment de la nature au 20ème siècle2.

C'est sur ce sentiment aussi que je m'interroge en cherchant la meilleure traduction du titre de l'article. Si, pour moi, le lac évoque immédiatement ceux de Lamartine ou Baudelaire, je relève une centaine de titres sur le thème du lac recensés sur Poem Hunter pour la poésie anglosaxonne (dont ceux écrits par Byron, Goethe, Wordsworth et Walter Scott...) ! En quoi le poème de Judith s'insère-t-il tout en différant, dans cette tradition de sensibilité à la nature ? Ainsi qu'elle le souligne pour les poètes contemporains écrivant sur la nature, son poème part de l'analyse d'un "processus” - ici le déroulement d'une activité physique – et développe l'écriture à partir de celle-ci. Ce n'est pas une allégorie, mais une situation bien ancrée dans le réel, un réel personnel, extrêmement précis, à la façon dont procède la phénoménologie : des faits, des actions analysés de façon très objective, sans affect. Ce n'est pas une élégie romantique, un chant du cygne qui s'apitoie sur lui-même – ni même une métaphore symboliste comme le lac du “Cygne” mallarméen “ Ce lac dur oublié que hante sous le givre/Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui ! "

Et toutefois, de façon discrète, “de biais”, en oblique, voici une profonde méditation sur le temps, solidement plantée, des deux pieds, dans l'activité quotidienne présentée avec les mots si simples que privilégie Judith – si difficiles à traduire avec toute leur charge d'émotion, de souvenirs, tous les sens possibles cachés sous l'apparente netteté. Le traducteur se méfie plus – à juste titre – du lexique quotidien qui semble si usé plutôt que des envolées précieuses de vocables rares et choisis, pour lesquels un dictionnaire donne presque toujours une traduction fidèle.

Mais avant tout, et ceci donnera le fil de ce travail – je m'en rends compte à la relecture, après avoir plusieurs fois écouté la vidéo, où sonne si fort le rythme de sa diction, c'est aussi pour elle, et le sera pour moi de façon prioritaire, une écriture en cours sur le rythme – rythme de la marche, rythme du travail, de l'écriture et de la traduction du lac. Rien d'étonnant en ce qui concerne Judith Rodriguez dont la fille, Zoe, me confirme qu'elle était aussi une excellente violoniste (et un passage du poème évoque des intervalles sur ces cordes qu'elle manipule, j'imagine, mais qui sont sans doute aucun musicales, également, puisque la main reprend la musique qu'elles produisent dans l'esprit de la marcheuse).

Des multiples et contradictoires définitions du rythme qui d'une certaine façon compliquent le dessein d'en rendre compte dans l'analyse d'une oeuvre (réflexion que je mène par ailleurs), je retiens celle de Benveniste - qui me sert ici de guide de lecture : remontant aux conceptions préplatoniciennes, il rappelle que le terme “rythme”, désignait aussi la forme, la façon d'agencer les parties dans un tout – définition qui – dans l'un de ces flash, l'une de ces évidences qui vous frappent parfois de façon inattendue et relient inopinément deux choses distinctes - me fait penser à Lake Writing, que je suis en train de traduire..

Benveniste explicitant la théorie platonicienne((j'utilise ici l'article de Lucie Boussara, "La Forme du mouvement (sur la notion de rythme)3 ", parle des emplois fort variés de la forme, allant “des signes de l'écriture à celle d'une “chaussure"" - j'ajouterais bien “évidemment ici la forme du lac, contenant circulaire qui donne un sens (topologique) à l'écriture et lui imprime son rythme, comme nous le verrons au fil du poème. Je relève ceci dans l'article : “Le “ruthmos” forme distinctive, figure proportionnée, disposition, était dans l'antiquité une notion très vaste, tout comme l'est aujourd'hui le rythme”. Le rythme de la poésie contre “l'aruthmos” du lac – cette profondeur incommensurable qui évoque l'infini - cette surface qui givre et piège le signe mallarméen ? ou bien le lac, justement, comme image de ce ruthmos, de cette forme qui englobe, “La terminaison en “tmos” de ruthmos indique non pas l'accomplissement de la notion, mais la modalité particulière de son accomplissement telle qu'elle se présente aux yeux” ajoute l'article : et je pense à la modalité particulière de ce déplacement spécifique de Judith autour de ce lac-là, dans l'ici et maintenant de sa promenade et de sa transposition-remémoration dans l'écriture - la forme qu'elle donne – ou que le lac imprime – à son poème.

L'étymologie rhein, de ruthmos, nous indique encore Benveniste, dans l'article que je parcours, amène à considérer la forme comme forme en mouvement, contrairement à schema, qui désigne une forme fixe – sens que nous conservons aujourd'hui. “Ainsi ruthmos désigne la forme dans l'instant qu'elle est assumée par ce qui est mouvant, mobile, fluide. Sans consistance organique. C'est le pattern d'un élément fluide”. Fluide ! N'est-ce pas ainsi que l'on peut voir l'eau du lac, dont on verra se dissoudre les berges, et le déplacement pélerin de la poète sur son rivage, sans repère ?

Lake Writing est un texte infiniment plus complexe – d'un point de vue théorique, ou métaphysique – qu'il n'apparaît à la première audition ou à la première lecture de ce récit de promenade ( et non plus une promenade singulière, mais le modèle idéal d'une promenade de Judith autour du lac, une promenade-”type” - d'autant plus si l'on retient la définition de ce terme dans le TLF, qui fait notamment appel au synonyme “ moule ”(( moule : modèle idéal qui détermine la forme d'une série d'objets qui en dérivent : concept asbstrait où s'exprime l'essence d'une chose, considéré comme un moule, un modèle.))ce terme lui-même définit le lac dans la troisième strophe du poème (a mortal mould ).

Cette déambulation autour d'un lac, remémorée pour répondre à la question liminaire : “pourquoi est-ce que j'écris sans cesse sur les lacs ? ”, semble donc amener le lecteur à envisager le lien entre cette forme du lac et celle du poème, ou du projet du poème.

J'en arrive au passage de l'article de Lucie Boussara où elle cite l'insistance de Benveniste à souligner le caractère temporaire et modifiable de la forme désignée par le ruthmos : la spatialité de la notion, à la différence de celle qui apparaît d'abord à l'esprit, l'associe à une musicalité : il faut au contraire “concevoir le mouvement, l'écoulement, la transformation dans le flux sans faire appel à l'intuition du temps”.

C'est ainsi que je comprends la dernière strophe du poème, cette réflexion sur la durée que l'esprit peut concevoir, la mesure du parcours, la mesure du lac dans l'esprit – et je sais qu'il faudra que je revoie ce passage très précisément.

“La temporalité rythmique telle que la décrivent Garelli, Meschonnic, et Souris en musique n'est pas celle des durées de l'horloge, elle concerne une dynamique de relations entre des éléments qui donne à une oeuvre sa configuration4 ”. N'est-ce pas ce lac dont on fait le tour, et dont la poète mesure le parcours, et la capacité du lac à contenir/être contenu dans l'espace d'un poème – l'espace d'une vie ?

Et cette perception mobile du lac fait aussi de Lake writing un magnifique poème crépusculaire qui parle de la vie, et de ce qui, tapi, vous guette sur l'autre rive (qui, au fond, s'agissant du périple autour du lac, n'est est une que dans l'esprit – tout comme l'anneau de Chillida5 que j'imaginais infiniment tournant sur lui-même, sans espace ni temporalité d'avant ou d'après, d'ici ou là...). Je pense à Montale, au poème que je préfère dans Ossi di Sepia, “I morti”, méditation sur “l'autre rivage” que je mettrais volontiers en parallèle.

Crépusculaire, plus que tout : elle marche autour du lac, l'écriture est la trace de ces pas. Elle marche en toute conscience - vers – l'autre rive, qui n'est que celle-ci, juste un peu plus mystérieuse et lointaine, et l'idée de la mort, présente en arrière-plan. Peut-être l'écarte-t-elle, la frôlant en passant, de ce geste qu'elle avait, ce geste de sa main valide, pour l'écarter, au coin de l’œil – je la revois très précisément.