Tristan Cabral : hommage à un poète libertaire

Hommage à un poète libertaire que son état de santé ne nous a pas permis de rencontrer autrement que par téléphone ou par le truchement de son infirmière, nous vous proposons la lettre de Dominique Ottavi adressée à Tristan Cabral, qui a suscité notre intérêt, et quatre poèmes choisis par Jean-Michel Sananes, éditeur de son dernier livre à paraître fin mai - ainsi que l'ébauche d'un portrait, née de la lecture émue de deux de ses textes autobiographique, les remarquables : Juliette ou le chemin des immortelles((éditions du Cherche Midi)), consacré à sa mère, et H.D.T, Hospitalisation à la demande d'un tiers((éditions du Cherche Midi)) livre inclassable (mélange de récits, de poèmes et de témoignages) au titre transparent.

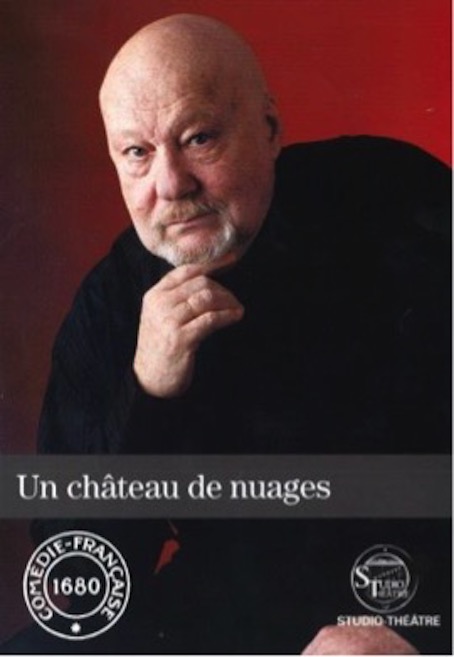

© Didier Leclerc

Tristan Cabral, est un poète hanté – il vit avec des morts, et leur redonne vie, tandis qu'il perd - ou plutôt qu'il sacrifie la sienne : dans un parfait parallélisme, une tentative de suicide par naufrage provoqué en 2004 clôt le livre de Juliette, dans lequel il évoque sa mère et sa jeunesse, tandis que la « naissance » du poète Tristan Cabral, et son premier recueil, salué par la critique ((Ouvrez le feu ! : 1964-1972, par Tristan Cabral, préface de Yann Houssin, couverture de Christian Bayle, ed. Plasma, 1974)) prétend être l'oeuvre posthume d'un poète nommé Tristan Cabral, oeuvre recueillie et présentée par le préfacier, un certain Yann Houssin, professeur de philosophie...

Peut-on faire plus belle entrée dans le monde des mots qu'en s'annonçant déjà mo(r)t - en s'attribuant le prénom de Tristan, comme dans la légende d'Yseult - Yseult-Juliette, la toujours aimée, et le patronyme de Cabral, en hommage au révolutionnaire guinéen Amilcar Cabral ? Les deux axes de la vie - et de l'inspiration, intimement mêlées - du poète sont dés ce moment tracés.

Yann Houssin, est né à Arcachon le 29 février 1944, dirait-on de façon prosaïque. « Né d'une erreur entre le vent et la mer » dira son double, Tristan Cabral - et des amours de Juliette et d'un médecin militaire allemand, dans une période troublée par les passions. Ce qu'elle paya très cher : femme tondue par les excès de l'épuration à la Libération, elle apparaît fantôme éternellement saisie dans sa promenade avec l'enfant, sur ce chemin des immortelles le long du mur de l'Atlantique où l'évoque Tristan, ou dans le silence et la honte de la maison Florida, avec deux autres enfants nés d'un triste mariage de convenance, dans le souvenir de l'amour jamais effacé pour l'homme qui, de son côté, a refait sa vie au point de ne reconnaître pas Tristan lorsque ce dernier tentera de le retrouver...

On porte certains souvenirs comme une croix, ils vous survivent comme ces fleurs séchées cueillies autrefois dans le sable... Les dire ou les écrire n'en délivre pas, et il faudrait « ne pas rater son naufrage » comme l'écrit le poète... Ne pas rater cette sortie, qui vous amène dans les lieux évoqués au fil de H.D.T, où les souvenirs recueillis de tous les exclus de la vie, les aliénés, les méprisés, les exploités, les bafoués... bourdonnent et répercutent l'insupportable existence de toutes les injustices : "Le RÉEL est un CRIME PARFAIT" (p.25)

Tristan Cabral n'est pas un poète lyrique penché sur sa douleur : il vibre pour l'homme accablé par un destin injuste, se range auprès des opprimés, parcourt le monde, soutient les mouvement révolutionnaires, et fera même de la prison en 1976, pour avoir « participé à une entreprise de démoralisation de l'armée française »((on conseille l'excellent article de Christophe Dauphin, dans Les Hommes sans épaules : http://www.leshommessansepaules.com/auteur-Tristan_CABRAL-260-1-1-0-1.html))...

Tristan Cabral, Juliette ou le chemin des immortelles, Le Cherche Midi éditeur, Collection Récits, 2013, 112 pages, 10 €.

Si le Recours au Poème a un sens, plus que jamais, comme nous le croyons, c'est à travers des voix comme celle de Tristan Cabral - voix insoumise même au profond de la souffrance et de la misère - qu'il faut les écouter, et les transmettre.

Tristan Cabral, HDT, hospitalisation à la demande d’un tiers,Le Cherche Midi éditeur, collection Poésie et chanson, 2015, 8,99 €.

Quatre poème à dire

poèmes confiés par Jean-Michel Sananes,

extraits du nouveau recueil de Tristan Cabral 1

Ce rien

Certains soirs,

On appuierait bien sur la gâchette,

On tenterait bien le trou noir et la tendre blessure

Mais on ne le fait pas

Par peur

Par peur qu’après

Il n’y ait plus Rien

Même pas cette fêlure

Qui fait danser la Vie !

L’enfant, le tilleul et le moineau

L’été, il court dans les avoines,

Un moineau le conduit ;

L’hiver, il dort au creux d’un arbre, Le moineau le nourrit,

Le tilleul le protège.

Ce tilleul ne perd jamais une de ses feuilles ; Le moineau ne perd jamais l’un de ses chants ; Cet enfant a été

chassé de l’école, L’instituteur n’aimait ni les enfants, ni les tilleuls, ni les moineaux !

Sa dernière lettre à Dieu

Le sol tombe...

De l’autre côté du sang

Un cheval n’a pas échappé à sa solitude... Le sol tombe

Un homme aux mains d’oiseaux

Bien plus seul qu’une étoile

Jette des pierres dans le ciel

La neige est noire

Le cheval s’est noyé

Sur les charniers

Un homme écrit une dernière lettre à Dieu : Elle commence comme ça :

"À toi le Silencieux ! À toi le grand Aveugle ! Et elle se finit par ASSEZ, ÇA SUFFIT ! ".

Les arbres de Kiev

Tous les arbres mouraient...

Des mendiants de miracles passaient

Portant des sacs de sang ;

Les pilleurs d’étoiles

Cherchaient refuge sur la mer ;

D’autres tiraient à genoux dans l’or des acacias

Des loups noirs dévalaient de la Loubianka Des bouchers les suivaient

D’autres hommes mettaient la lumière en joue Et on voyait partout

Les visages dénudés des assassins tranquilles Mais où vont les arbres ?

Avec les mains brûlées

Je ne suis pas d’ici

Je viens des nébuleuses

J’incise les époques

Et je joue sur les places

Des musiques douloureuses

Des chiens perdus hurlent dans l’Atlantique Je commence un voyage

Avec les mains brulées

Et je finirai bien

Par faire de mon visage

Une île intraduisible.

Un Mot de l'éditeur - Jean-Michel Sananes

TRISTAN CABRAL est l'homme des révoltes et de la tendresse ardente. Ses textes naissent de son regard posé sur la douleur des hommes. Il a le cri impartial, aucune souffrance ne lui est étrangère, aucune de ses indignations n'est sélective.

Dans son nouveau recueil : POÈMES À DIRE, publié aux Éditions Chemins de Plume, le poète fait profession de foi en quelques mots : J’aurai l’amour d’aimer et je prendrai le temps ! Pourtant rien des douleurs du jour ne lui est épargné, ni de savoir "Nathalie" tombée au Bataclan en plein Paris, ni le sang de "Charlie" Seulement un stylo pour écrire tous vos noms. Il a l'âme prise dans l'internationale des douleurs, il sait celle de l'humain et de l’enfant : Moi, dit l’enfant, je sais qui m’a tué, Yo sé quien me mato.

Du Chili à Tarbes, de Djénine à Alger, de Calais à Birkenau, en passant par Sarajevo, Tristan Cabral décline l'impatience d'aimer dans l’affligeant spectacle du monde. Dans cette désolation, aucune haine, aucun larmoiement, il est de tendresse communicante : Deux hommes beaux sont morts /Qui signent d’un Silence…, ces mots déterrent les silences posés sur toutes les violences, c'est un déroulé d'images que l'on regarde, impuissant. La force de sa poétique nous aide à supporter l'insupportable.

Tristan Cabral le poète, est l'œil posé sur le monde, l'homme du cri, l'homme de la question.

Dans ce monde de violences incompréhensibles, il et aussi celui qui s'interroge jusqu'aux frontière du doute : Parmi les milliards de mains / Ma main /Qui es-tu ma main ? Donnes-tu ? Sais-tu saisir une autre main ? Apportes-tu toujours la bougie ?

Au seuil de l’infini, il nous dit : J’attends la vague immense/ Qui m’ouvrira les yeux !

___________

Notes :

1 - Le livre de Tristan CABRAL : "Poèmes à Dire" est en souscription aux Éditions Chemins de Plume

- au prix de 10 €, frais de port offerts.

- ou au prix de 12 € avec un livre de Tristan Cabral offert : "La petite route", ainsi que les frais de port offerts, après paiement de l’ouvrage acheté sur le site de Chemins de Plume, achat par Paypal ou carte bancaire, ou par l’envoi d’un chèque à l’ordre de Poètes & Co, à envoyer à : Éditions Chemins de Plume - 156, Corniche des Oliviers V30 - Hameau de St Pancrace - 06000 Nice

Son prix public, hors souscription, sera de 12 euros.

Chez Chemin de plume, Tristan CABRAL a déjà publié :

- Requiem en Barcelona, un poème d’amour

- La petite route

"Poèmes à Dire" sera présenté au Salon de Livre de Nice, le 31 mai 2019.