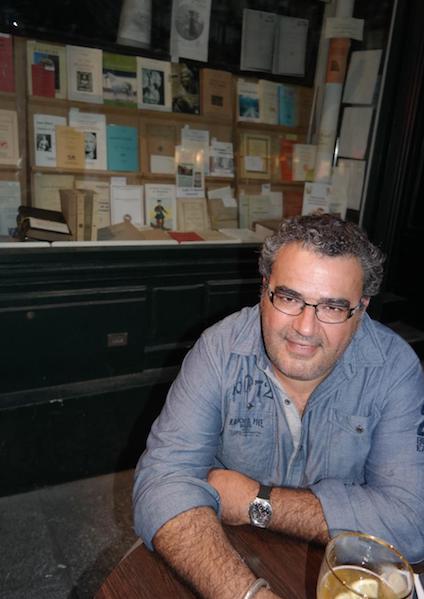

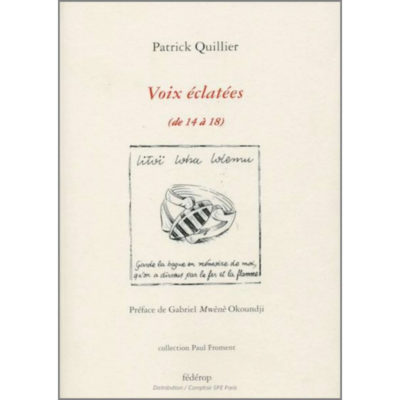

Patrick Quillier : Voix éclatées, 14–18

Chantent les témoins, chantent les martyrs

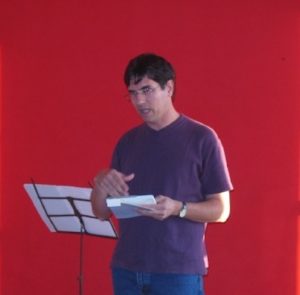

À l’heure des commémorations officielles de la Grande Guerre le poète et traducteur Patrick Quillier((Patrick Quillier, poète, est aussi professeur de Littérature générale et comparée à l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Traducteur et éditeur de Fernando Pessoa en Pléiade, il a également traduit des poète d’expression portugaise et hongroise contemporains. ))nous offre une immense œuvre lyrique, véritable opéra spirituel qui donne la parole aux morts de 14/18, inscrits pour une grande part d’entre eux au « monument commémoratif » d’Aiglun et de Sigale, deux communes de la vallée de l’Estéron dans les Alpes maritimes. Son œuvre s’inspire de leurs écrits, des lettres envoyées ou des confidences des carnets de combats, plus intimes, plus libres.

Se joignent à eux les voix de « grands témoins », Jean Giono, Ernst Jünger, Joë Bousquet, Wilfred Owen et bien d’autres noms de soldats- écrivains ou poètes. Trois personnages fictifs introduits par l’auteur, les frères Lhomme, Adam Nicolas, Achille et Ulysse, exaltent cette épopée de tonalités plus romanesques et oniriques((Adam Nicolas Lhomme est l’avatar du personnage de Nick Adams dans l’Adieu aux Armes, d’Hemingway, Ulysse et Achille Lhomme réécrivent à leur manière deux passages d’Homère : le chant XI de l’Odyssée et les vers 455 à 617 du chant XVIII de l’Iliade)). Un ensemble qui n’oublie personne, qui rejoint chacun dans son histoire, à « l’emplacement que lui a ménagé le hasard des circonstances »((Gabriel Mwènè Okoundji, préface de l’ouvrage, p 8)).

Toutes ces voix mêlées, connues, moins connues ou anonymes, chacune inédite dans ce qu’elle livre d’émotion, s’éclairent mutuellement, se rejoignent en une vibration unique. Un véritable chant de vie porté par la symphonie des instruments de fortune fabriqués sur le front avec des restes de guerre, caisses de munitions ou autres débris de bois. Le violoncelle de Maurice Maréchal, le violon de René Moreau ou encore de Lucien Durosoir entraînent dans leur sillage « tout un orchestre spectral aux sons puissants » (p 292).

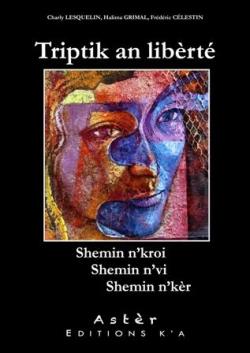

Patrick Quillier, Voix éclatées (de 14 à 18), préface de Gabriel Mwènè Okoundji, collection Paul Froment, Fédérop, 408 p., 25€, paru le 5 juin 2018

Les résonances de toutes ces voix nous emmènent en une longue marche sur la ligne des tranchées, dans le cœur ému des soldats, dans les petits riens d’un quotidien si peu ordinaire, mais encore au milieu de l’incessant va-et-vient des brancardiers, infirmières, médecins et chercheurs (Marie Curie) « qui guettent l’infime acharnement des vies à se maintenir » (p 45). Un ensemble mémoriel saisissant, troublant. D’autant plus que cette marche est scandée par les décasyllabes qu’adapte le poète pour libérer les voix convoquées et les mouler harmonieusement dans le poème. Les voix volent tant bien que mal sur la « scansion déhanchée de vers de dix pieds »((Gabriel Mwènè Okoundjip, p 7)). Il s’est agi, nous explique l’auteur, « de les faire résonner ces voix dans l’espace mental configuré par les contraintes rythmiques du décasyllabe, un décasyllabe plus secoué, voire cahoteux que ne l’aurait permis une écriture soumise aux règles contraignantes de la tradition, en somme un décasyllabe éclaté lui aussi » (p 401).

C’est sur ce rythme que se disent avec force la cruauté et la fraternité qui s’entrelacent dans la complainte des bruits de la guerre venus du ciel et des cris des hommes. Cette complainte nous endeuille et nous indigne.

Pourtant l’énergie poétique de cette écriture nous emporte très près d’un réel mis à nu, tout près de ce qui brûle l’âme et nous attache au désespoir d’une terre qui colle, englue, ensevelit l’homme avant de l’avoir fait mourir, chaque « corps agonisant étant l’agonie anticipée » de chacun.

Les scènes récurrentes de corps hurlants, profanés, éclatés dans leur intimité ne nous épargnent pas. « Triste spectacle d’humanité souffrante, hébétée, brute » qui serait inaudible, bien trop aveuglant si le rythme cadencé et litanique et le souffle évocateur des mots ne venaient nous le faire entendre comme la « fondation sacrée de la communauté humaine » (p 92).

Ainsi le charnier que traverse Adam Nicolas Lhomme (en une expérience extrême) devient un paysage écrit et écrivant. Le champ des morts est aussi le champ « aux papiers », « un grand fleuve de papiers versés en libation perpétuelle » (p.184).

[…] « Et près de chaque cadavre ou de chaque

monceau de cadavres, l’on aperçoit,

semés ça et là, toutes sortes de

papiers », […] (p 166)

Les livres déchirés, les cartes postales de toutes sortes, les photos de famille et confidences privées se mêlent aux chairs suppliciées, abandonnées, les recouvrent come un linceul. Et peut-être même qu’en certains endroits de ce long poème, le pouvoir des mots vient parfumer les corps moribonds noircis de vagues de mouches.

Adam Nicolas Lhomme dialogue avec ses frères morts. Il frissonne, saisi par d’étranges voix, par « le son d’un murmure ou d’une rumeur d’être vivants » (p167). Les yeux levés au ciel, remplis de larmes il « entend en lui le requiem lent et sourd qui déplore tous ces hommes » (p184)

Le poète donne sa voix à ses personnages, parle au travers d’eux, fait s’écouler de leur bouche les mots venus du fond de leur âme. Il entend la vérité de leur mobilisation et la force de leurs espérances et rêveries qui chassent loin la vision des souvenirs sanglants. C’est ainsi que Louis Joseph Fortuné « […] soupire une dernière fois la tête/bourdonnante de tous les bruits de sa /vallée du timbre rugueux de la voix/de son père des chants si bien ornés/ de sa mère des douces inflexions/[…] » (p 116-117).

Ils s’endorment en écoutant les berceuses de leur village et contre tout désespoir chantent l’hymne des fraternités. Ainsi « l’auteur transforme t-il des anecdotes de guerre en bornes de la fraternité humaine. Il en fait l’ode d’un choeur solidaire dans la zone franche de la belle amour humaine » ((Gabriel Mwènè Okoundji, p 8))

[...] Alors

On fraternise avant que de hurler

à la mort, à la haine, on fraternise

avant que de frémir sous la terreur,

de toute éternité on fraternise

avant que d’étriper, de trucider,

de mitrailler, on fraternise avant

de faire de l’effroi un feu furieux […]

[…]

On fraternise en partageant la flamme

fragile et méritoire de l’amour [...] (p. 93)

Mais si ces voix nous parviennent avec tant de force c’est parce que le poète s’indigne, dénonce d’emblée l’absurdité et le malheur de la guerre :

[…]

Malheureux tous ces morts gibier sans fin

aux chasses sans pitié de la bêtise

mariée à l’hypocrite couardise

à la plus obscène des convoitises

au cynisme se camouflant en « crise »

à l’arrogant dégoûtant égo(t)ïsme […] (p. 13)

il s’élève contre la haine, contre la fureur nationaliste et la violence. Il pleure la barbarie inutile, le gâchis des chairs abimées, s’élève contre les fauteurs de guerre pour chanter sans fin, avec tant d’autres qui ont chanté avant, « la vie, le merveilleux souffle de vie, la peine, la révolte et l’harmonie » (p 91)

Les voix de la révolte sont encore plus incisives lorsqu’elles sont confrontées à celles du consentement au patriotisme intériorisé et incarné par un grand nombre de soldats, et dont s’est abreuvée l’image de la France. « Mourir pour la patrie sur la voix tracée par le devoir, est le sort le plus beau » écrivent-ils à l’unisson. Une mort donnée sans regret dans le « […] bonheur de se sentir/valide, au pied, pour ainsi dire, de/ son devoir. Vraiment, rien ne me fait peur/tant que je me sens fort et comme fier//» (p 311). Cette idée exaltée par la force nationaliste que la matière n’est rien et que l’esprit est tout, beaucoup de combattants l’ont porté jusqu’au paradoxe((Ernst Jünger, La Guerre comme expérience intérieure, Christian Bourgois, 1997, p. 104.))

Les voix se répondent, se nuancent et se divisent entre l’idée du devoir, de la juste cause et la colère contre l’héroïsation de la guerre. Beaucoup se mettent à douter au fil de l’immersion dans les tranchées. Ainsi Marc Boasson se demande sans cesse dans ses lettres de guerre « quel est ce monde englouti dans ce noir ? »

[…] « Ô France mon pays ensanglanté !

Les fantaisies d’imagination sont

trop puériles désormais en face

de la réalité abominable.

Qu’on en finisse avec les exercices

rhétoriques, qui sont si peu conformes

à ce que tout soldat affronte et vit ! » […] (p. 353)

Au fil de l’écriture de ce long poème d’une substance et d’un rythme incomparables, Patrick Quillier s’engage dans un « acte de mémoire » inédit. Si cette expression a des accents convenus et quelque peu flous, au travers de ce recueil elle prend un tout autre ton. Le poète médium et compositeur « entrouvre la porte du jardin des morts... », comme l’écrivait René Char((Char R. Œuvres complètes. Paris, Gallimard, 1983)). Il les entend, il chante leur rêve, la vie suspendue, « projetant leur voix » méconnues ou trop rapidement ensevelies « dans l’écoute contemporaine, quitte à les transcrire ou à les transposer » (p. 402).

Et voilà que nous font frémir les forces de l’archaïque qui écrivent sur le tempo d’une désolation profonde de l’esprit la tragédie de ces temps maudits, du passé et du présent comme d’ici et d’ailleurs.

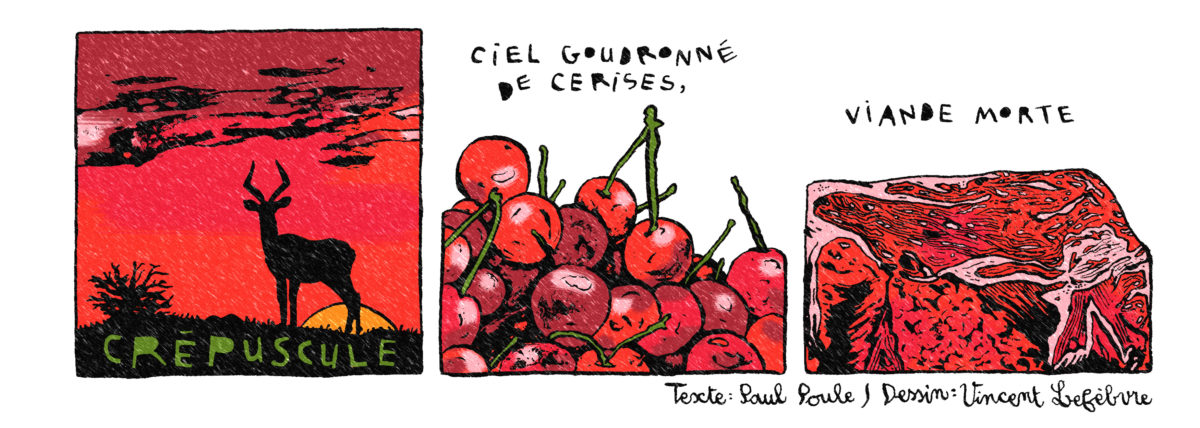

monument aux morts de Venanson - ©mbp