Nicolas Jaen, CELUI QUI A VU LA TRÈS-DOUCE

Je ne vois pas mon visage quand je te parle mais

tout ce que tu as fouillé en toi pour en arriver là

à moi qui te parle toi qui m'écoutes et me

regardes écoutes et regardes maintenant avec tes

yeux avec ta peau avec tes habits sur ta peau

avec ta nudité dessous tes habits nudité un peu

honteuse outrée rentrée se cachant de plus en

plus sous plusieurs couches d'étoffes se cachant

le visage sur les photographies ou de temps à

autre le regard nu oui souligné par le trait du col

relevé sur la figure où cacher la bouche cacher

les joues cacher le nez dans le noir dessous nous

nous sommes rencontrés comme ça en ce huis-

clos à ciel ouvert le jardin tu m'as offert sur un

plateau un thé que je n'ai pas bu parce que mes

mains tremblaient je faisais des patiences avec

des cigarettes aux moments où tu t'absentais

pour un appel pour faire bouillir de l'eau pour le

thé il y avait du sucre roux celui que je préfère

le goût me venait dans la bouche comme

lorsqu'on voit un gâteau chez un pâtissier on en

a la saveur au palais son goût oui

tu appelais la maison « le château »

tu m'écrivais « rendez-vous au château, dimanche,

quatorze heure »

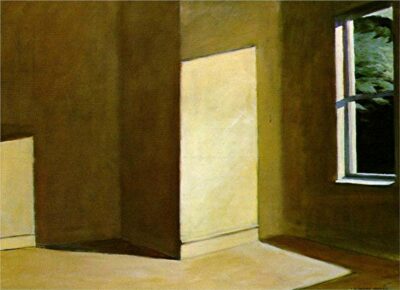

c'était le temps des murs le temps des enfermés

malgré eux je vivais à cent mètres de toi volets

fermés avec pour seule lumière l'écriture je

nageais dans une atmosphère de fumées

épaisses entendais chaque soir à vingt heure les

tambourinements des casseroles n'y participant

jamais car je pensais aux plus grandes heures du

totalitarisme des angoisses comme des

décharges électriques me tordant les boyaux et

je songeais déjà en une forme de rêverie à ce

que tu évoquais une après-midi dans le jardin

ton internement tu avais quinze ans peut-être et

tu te plaignais de douleurs au ventre personne

ne te croyait ta mère les médecins te prenaient

pour une folle et plus tard ils t'ont retiré trois

tumeurs « grosses comme des oranges » selon

tes mots à toi trois oranges malignes sorties de

ton ventre les enfants meurent ainsi à leur vie

d'enfant les jeux s'épuisent à force d'être joués à

dix ans j'ai décidé de devenir adulte en fait je

crois bien n'avoir jamais cru à l'enfance pas la

mienne en tout cas j'ai jeté mes jouets j'ai filé

rejoindre un ami en vélo mais que veux-tu

quelque chose s'est cassé avec l'os

et une fois seulement des années plus tard j'ai

osé poser ma main sur ton épaule t'embrassant

sur les joues et tu as fait céder ce que tu

considérais certainement comme une emprise un

geste déplacé d'un mouvement sec un Noli me

tangere et certainement ai-je appuyé trop fort

sur ton épaule moi qui ne maîtrise guère mes

élans émotions comme ils m'arrivent je n'ai pas

vu mon visage quand je t'ai dit « au-revoir »

mais plutôt un rictus sur le tien

ce jour-là ton regard dur m'a crucifié

au « château » je suis entré dans tes yeux ai

frôlé la pointe de ton regard me suis laissé

porter par lui l'instant d'après puis rejeter sur la

grève des bienheureux je t'écris depuis elle la

lumière coulait la lumière soudait il y avait des

murs d'ombres où penser tout bas des murs sur

lesquels crachaient les nues ils me roulaient me

ruinaient et un jour écrasé mal j'appellerai un

ami pour qu'il aille m'acheter des cigarettes

sortir je ne pourrai plus ce sera comme mourir

en tout aussi grand cette angoisse-là ce jour-là

depuis je travaille lentement à ma disparition

dans le corps du texte des amis viennent ils

repartent pour revenir ce n'est jamais la même

couleur non c'est le fond du ciel celui des îles de

l'intérieur d'un long regard embrassant l'horizon

c'est l'ange brun de nuit à cause d'un instant

dans tes yeux c'est l'aile légère éclose égalité de

par le monde ta voix au téléphone le vendredi le

dimanche ta voix me parle de son travail de sa

musique

moi j'entends battre tes paupières

ta voix au téléphone et il me faut recomposer

ton visage quand tu me parles toi là-bas moi ici

pas très loin du château tout compte fait toi

Paris son ciel baudelairien ses ciels lavés d'après

les pluies « la mélancolique lessive d'or du

couchant » sur le pont des Arts et puis un jour je

me suis perdu dans Paris perdu jusqu'à plus de

nom et dans l'oubli de mon propre visage oui

partout où je vais il me faut me dépouiller de

moi car je sais trop moi les nerfs les tendons les

veines la couleur rouge à l'intérieur oui un jour

j'ai vu le dedans de mon bras le gauche celui qui

n'écrit pas je me suis arrêté un temps au bord du

puits celui où l'on jetait les sorcières au Moyen-

Âge et j'ai regardé et je me suis penché pour

voir et j'ai vu le ciel et mon ombre en miroir

je me suis détaché de moi

je suis parti en laissant l'autre de moi au bord du

puits et quelque chose me dit que tu as eu un

puits où te pencher toi aussi que tu as également

vu le ciel et ton ombre posés là en miroir que tu

as commencé à marcher loin de ce que tu fus

dans l'oubli de ton nom dans l'éclipse de ton

visage t'es-tu mise pour autant à aimer tes rides

celles de ton nouveau visage je ne crois pas non

je ne crois pas or ce dont je suis sûr c'est que tu

vieillis avec toi une fois franchie l'épreuve du

puits épreuve commune à tous et sélective s'il en

est où une écrasante majorité de personnes n'y

voient qu'un puits un peu de ciel et un peu

d'ombre repartant tout de go afin de la dormir

cette vie infirme et attardée

et nous sommes de ceux qui marchent en avant

l'air a un fond d'une douceur déchirante j'écris

comme je suis entré dans tes yeux sur la pointe

des pieds je gagne sur le blanc ne dois pas faire

trop de bruits le grattement de la mine sur le

papier la nuit ne pas penser trop fort se

concentrer au maximum les experts en

télékinésie ont ce genre de méthodes les

télépathes aussi je suppose mais je n'entends

rien de ce à quoi tu penses et si je ne dis rien

c'est que je m'écoute rêver tout haut tous les

matins continuant le songe au réveil la

télépathie etc font la même chose j'imagine or

l'important n'est pas de tordre une cuillère par la

seule force de sa pensée ou de se faufiler dans

les pensées des autres mais bien d'établir une

grande paix autour de soi « les amis l'œuvre les

livres » un grand calme dans sa demeure et moi

qui ne suis ni télépathe ni expert en télékinésie

je sais ce que je sais l'amitié est un art une autre

forme d'amour plus serein plus beau en tout

puisqu'il n'y a pas le sexe pour la corrompre

cette amitié capitale (toi et moi) et que le simple

fait d'entendre ta voix au téléphone me comble

je me sens plein jeune et beau et tu dis des

choses qui me font rire ou sourire et tu ne sais

pas au téléphone quand je souris quand je me

tiens le front tu sais au clic du briquet quand

j'allume une cigarette pas si j'avais envie de

pleurer juste avant de t'appeler tu sais seulement

mon grand rire en rebond à certaines intonations

dans ta voix à un certain bagou chez toi alors

oui voici un grand rire un de l'esprit voilà nous

ne sommes en aucun cas aptes à tordre une

cuillère sans même la toucher mais cependant

nous sommes forts de cette Joie comme un

accord majeur

un piano pour enfants

et j'ai dû te le dire un matin au téléphone elle

était d'ombres bleues-blanches et toute lumière

et j'avais dix ans peut-être et elle est venue la

très-douce dans la chambre bleue avec sa robe

bleue et blanche et moi j'ouvrais les yeux

comme une fenêtre pour basculer vers une autre

aventure d'autres gens certains chapeautés

certains têtes nues certaines portant un fichu

d'autres en cheveux certains pour le jeu d'autres

pour le désarroi de plus en plus pour l'amour

tous dotés d'un cœur capable de passion et je

fixais le coin de ses lèvres la force de son regard

à elle j'étais tout à elle me rendant mes regards

avec des yeux douloureux mais me souriant

toujours d'un sourire triste en coin mais sourire

toujours il y eut comme un battement de cils elle

n'était plus là puis courir les élévations dans les

escaliers cette étrange sensation d'être

surnuméraire jusqu'à savoir où cacher ce secret

en ce cœur second qu'elle m'a donné là où

personne n'ira le chercher

écoute les battements de ton cœur dans la nuit

ne dis plus rien ne bouge plus ferme les yeux

ferme la nuit sens-tu battre ton cœur systole et

diastole et systole et diastole cette boucle aura-t-

elle une fin entends-tu ce silence entre systole et

diastole as-tu rencontré au moins un ange sur

ton chemin ou as-tu zigzagué avec et contre les

courants pour éviter les chiens de l'enfer à

l'indienne sans trop de bruit comme on parlerait

d'une nage comme un rayon peut émouvoir

parfois toujours par la diagonale et cette pensée

en mouvement j'en parlais déjà autre part tout ce

que nous n'avons ni marché ni couru durant le

jour nous le faisons la nuit dans nos rêves qui

nous agissent nous tuent nous ressuscitent dans

cette très vieille inconscience des êtres à eux-

mêmes alors oui dans ce sens je peux écrire

« nous sommes à nous-mêmes un puits sans eau

sans soleil pas une once d'ombre rien que cette

inconscience pour le moment reste à savoir

comment et dans quel état nous nous

réveillerons »

mais si tu viens viens avec toi

promis je ne poserai plus la main sur ton épaule

ne tenterai plus l'aubade