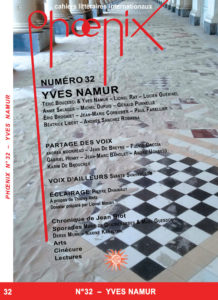

D’emblée, nous sommes invités à une immersion vivante dans l’esprit même de son œuvre : par un entretien exigeant avec Teric Boucebci, l’instigateur de ce dossier, et par le récit d’une rencontre, celle que rapporte avec les termes d’une profonde amitié le musicien Lucien Guérinel. L’intimité entre le poète et le musicien s’est définitivement nouée en mai 1998 dans la cathédrale de Saint Sauveur d’Aix en Provence, sur une création musicale qui puise son inspiration dans le Livre des sept portes. Cette première œuvre chorale importante sera suivie par l’écritures de deux autres partitions sur Le livre des apparences, et Un oiseau s’est posé sur tes lèvres. "Retourner, à deux reprises, vers des poèmes d’Yves Namur, signifie bien quelque chose" précise Lucien Guérinel. C’est qu’il y a du sacré dans sa poésie. Et les sons se sont mêlés avec enthousiasme à la parole d’un poète « qui lui-même est allé à l’achèvement de sa pensée par l’incantation ». Mais aussi par l’ignorance et le doute, deux mots qu’il revendique lors de l’entretien avec Téric Boucebci comme étant ses lignes de conduite. Ce doute habite l’homme qui écrit et le médecin qu’un diagnostic trop rapide pourrait aveugler (Béatrice Libert).

Jacques Crickillon, que cite dans ce dossier Eric Brogniet, soulignait à propos de Figures du très obscur suivi des Ennuagements du cœur que « la force de la grande poésie se situe dans la recherche d’un langage qui donnerait un sens, au-delà du bavardage, à une voix humaine sans cesse confrontée à ce qui l’anéantit, la mort, mais aussi la permanence de ce ciel sous lequel je m‘agite ».

La retenue verbale redonne force aux mots, décuple la densité du sens, le fait éclore dans une ambiance de rareté. Yves Namur est justement, écrit Paul Farellier, l’un de ceux qui font passer le plus de vérité d’entre les mots et les lignes. Une poésie capable de célébrer d’un figuier le don de l’ombre, « qui gagne sur la bessure et glisse au long » et creuse toujours un peu plus vers l’obscur, la simplicité, l’humilité (Jean-Marie Corbusier). Il y a sous les nombreux questionnements, qu’il adresse à lui-même ou au réel, un profond désir de percer le mystère de la vie, de faire face à l’omniprésence du monde, pour l’éclaircir et le dépasser, jusqu’à même le réinventer : que je puisse enfin toucher le voile // Et le dedans des choses !

La poésie de Yves Namur est comme celle de René Char une poésie de l’essence de l’être. Non pas de la révolte, mais d’un combat intime vers plus de lumière (Jean Marie Corbusier). Elle nous appelle à découvrir et à partager avec lui l’incertitude qui n’est rien d’autre dit Paul Farellier qu’un véritable trésor, une source inaltérable dont nous gardons la soif, source de la présence, de l’amour, du mot retrouvé, du désir d’être (Andrés Sanchez Robayna, traduit de l’espagnol par Claire Laguian)

ce qu’on appelle la soif/n’est rien d‘autre que notre désir,//le désir d’être,/d’être enfin libéré et ouvert (Les lèvres et la soif).

C’est bien cela que Namur appelle la parole vivante : celle qui traduit l’expérience même et la confrontation intime avec la vie. Sa poésie est une poésie non pas d’affirmation mais de recherche écrit Lionel Ray. Recherche de quoi ? D’ « un passage imperceptible/entre les choses/et les choses elles-mêmes ». Passage qui serait leur lumière révélatrice (Lionel Ray).

Autour de ces pages d’une si profonde clarté, la revue accueille les voix poétiques d’Andréa Moorhead, jean De Breyne, Fulvio Caccia, Jean-Marie Baholet, André Ugetto et Karim De Broucker. Elle nous donne à lire sur l’invitation de Lionel Mazari un bel éclairage de Thierry Metz, le poète-manœuvre mort en 1997, que Pierre Dhainaut ouvre par quelques vers aussi brefs qu’émouvants : « Dire une clairière n’est possible/que tôt le matin/avant la fable/quand le coq peut encore trier/graines et hameçons ».

Les Voix d’Ailleurs mettent à l’honneur Svante Svahnström, un auteur français et suédois dont les poèmes écrits dans les deux langues nous font partager des impressions de voyage et de façon très originale des paysagea dépeints en termes de corps humain.

Dans Mémoire, un double hommage à Philippe Carrese, disparu récemment, écrit par Pierre Stephane Murat, et à Antoine Emaz au travers du magnifique témoignage personnel de Réginald Gaillard.

La dernière séquence Archipel est dense, très dense. Dans la suite des sporades, des arts et du cinéma, les lectures, le moment clef de toute revue qui s’avère ici particulièrement fourni et diversifié entre poésie, essais, récits et fictions et, ce qui en ouvre encore un peu plus les perspectives, les Accusés de réception.

Enfin, l’Editorial nous informe de quelques changements : Karim De Broucker succède à André Ughetto au poste de rédacteur en chef de Phoenix, lequel devient le directeur littéraire et un acteur privilégié du Cahier critique. Et Marilyne Bertoncini rejoint depuis ce numéro, l’équipe de rédaction.

L’ensemble de ce numéro est substantiel, rigoureux et vivant. Phoenix est une revue qui respire, qui a du souffle. Bien au-delà du calendrier semestriel de ses parutions, elle nous donne à penser par vibrations, propositions croisées (et/ou décalées) et démarches questionnantes. Elle situe ainsi la poésie dans le mouvement d’une véritable fécondité et en renouvelle les bords et le centre.

La 4ème de couverture de ce numéro poursuit et clôt le dossier Yve Namur sur ce poème-question :

Idiot que je suis !

Ne demande pas à la forêt de répondre

A ta question

Laisse-là simplement se poser

Sur une feuille ou une branche d’arbre.

Et va-t’en retrouver les tiens,

La pluie tranquille, tes livres de poèmes

Et tous ces jours fades

Qui font pourtant l’insoutenable beauté du monde.