Le numéro 63 de la forte revue Diérèse

63e numéro de la revue Diérèse, près de 350 pages de poésie et de littérature… Chapeau ! Qui n’a jamais réalisé concrètement de revue de poésie ne peut pas se rendre compte de ce que cela signifie, sur le plan de l’abnégation, du courage ; de la générosité, surtout. Merci à vous, Daniel Martinez et Isabelle Lévesque pour toute cette générosité, ce temps personnel, ces parts de vie consacrées à la poésie d’autrui. Car, en effet, ainsi que le propose l’exergue du numéro que j’ai en mains, des mots du poète Bernard Noël : « La beauté n’est jamais ce qu’on avait cru, c’est une surprise que nous font nos yeux ». Cela me fait penser à ces répliques de films de genre, du type : « il y a deux types d’acteurs dans le monde (de la poésie), ceux qui brassent du vent avec leur bouche et ceux qui agissent (envers l’autre) ; les premiers répètent en dodelinant de la tête « tolérance », « amour », « poésie », « subventions » (le mot « ma », « ma », « ma », évidemment résonne dans le cerveau et on a du mal à l’empêcher de sortir par accident), les seconds posent des actes. Dans le réel. Dans le concret. Je pense pour ma part que seuls les actes comptent vraiment, ce qui reste finalement. Le reste... Les bavardages…

L’être humain est ce qu’il fait.

Les mots… On peut bien se payer de mots…

C’est pourquoi, de mon point de vue, la revue Diérèse compte. On ne se paie pas de mots creux dans cette belle et forte maison. On donne à lire, jugez du « peu » ! de et/ou sur : Pierre Dhainaut, poète essentiel rendant hommage à Rüdiger Fischer, Michaël Krüger, Hanne Brammes et Bai Juyi, dans la partie « poésies du monde ». Superbe ! Bien d’autres choses évidemment, et je ne vexerai pas en ne citant pas toutes les beautés qui émaillent les pages (matérielles) de Diérèse : Luce Guilbaud, Nathalie Riou, Isabelle Lévesque, Raphaële George, présentée par Jean-Louis Giovannoni et Isabelle Lévesque, très bel ensemble, pour le moins. Jean-Louis Giovannoni qu’on lira par ailleurs dans le tout récent et frais numéro de la revue Europe (Il semble, si nous comprenons bien, que nous avons des désaccords mais cela ne nous empêchera pas d’affirmer haut et fort que Giovannoni est un poète majeur). Et puis… et puis… Gilles Lades, Marie Huot, Hubert Lucot, Jean-Jacques Nuel, des notes, des chroniques….

Une revue à lire, et à se procurer.

Cela ne signifie évidemment pas que nous devons être en accord avec tout ce qui est écrit dans Diérèse. C'est que, démocrates assidus, nous aimons les échanges d'idées, le débat, la confrontation des valeurs diverses et la richesse des visions du monde. Et nous ne doutons pas un instant que cet état d'esprit soit largement partagé dans le milieu de la poésie. Débattons. Ainsi, de ce sentiment exprimé par Daniel Martinez selon lequel saisir un livre tiendrait de l’archéologie… Nous pensons, nous, que contenu et contenant ne sont pas à confondre. Un livre, ce n’est pas seulement un objet, un livre c’est ce qui vit dans l’objet. C’est cette vie là qui est vivante, et elle peut voyager sous bien des formes. De même, nous ne croyons pas un instant que l’acte de lire soit en voie de disparition ou « une vieille aventure ». Et même, nous pensons qu’il y a parfois une sorte de ressentiment à croire cela, devant les transformations en cours (ce n’est pas ce que dit ou laisse entendre Daniel Martinez, au contraire, j’élargis mon propos à une modeste partie de l’air ambiant). Toute transformation, bien sûr, n’est pas par nature bonne. Elle n’est pas plus par nature… mauvaise ! Nous prétendons, nous, que l’humain occidentalisé lit aujourd’hui autant qu’hier, et il n’est pas le seul en plus. Autant mais… autrement. Et alors ? La littérature ne va pas cesser d’être parce que mon mode d’être lecteur se transformerait. Prétention que cela... Qu’elle soit, qu’elle évolue, qu’elle vive ! Et ce, sous tout support possible et imaginable. La littérature vit même dans les conditions les plus effroyables, que l’on pense aux manières de diffuser des écrits dans les prisons et/ou les pays où la censure est à l’œuvre… À ce sujet, merveille parfois de la nouveauté : on peut écrire et diffuser ses écrits, on peut lire sur support virtuel… là où le papier ne peut être diffusé, Etats policiers et autres… Ainsi, Recours au Poème a des lecteurs dans les pires dictatures de la planète, lecteurs qui parviennent (grâce au numérique) à nous communiquer leur bonheur d’avoir accès à ce qui s’écrit et se pense au-delà des barrières de leurs frontières… lecteurs qui découvrent, par exemple Diérèse, dans nos pages. Je parle ici de deux pays d’Asie.

Le vrai souci n’est pas là. Le souci est dans l’état de l’esprit qui semble avoir saisi le collectif que nous sommes ou serions, cette espèce de morosité qui paraît s’abattre sur tout un chacun, pour diverses et souvent sombres raisons. Mais… depuis quand l’être humain oublie-t-il que la vie est faite d’espoir, de changements, de transformations permanentes ? Les modes d’accès à la littérature évoluent ? Grand bien leur fasse ! Et grand bien pour la littérature, et les livres. Sous toutes leurs formes ! Car un livre est… un livre. Et une revue est une… revue. Le papier ne meurt pas du numérique, il meurt (ou pense mourir. Nous pensons nous, qu’il n’en est rien) de cet état de l’esprit.

Car… « La beauté n’est jamais ce qu’on avait cru, c’est une surprise que nous font nos yeux ». Oui, c’est exactement cela.

Diérèse.

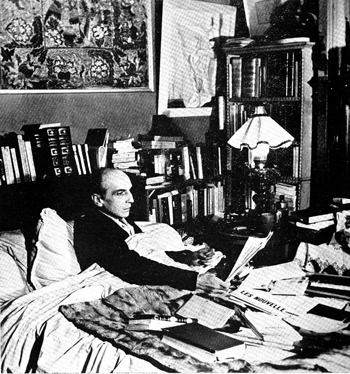

Daniel Martinez.

8 av. Hoche. 77330 Ozoir-la-Ferrière

Abonnement : 40 €

Le numéro : 15 €