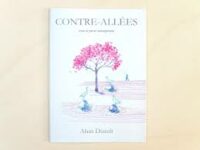

Revue Contre-allées — revue de poésie contemporaine, n°46, automne 2022

Contre-Allées, menée de main de maître par Amandine Marembert et Romain Fustier, énonce, en prologue, à travers la voix de ce dernier, "La poésie, c'est tenir le coup". Et il faut le dire, elle nous donne de quoi "tenir bon", dans ce numéro d'automne. Ce "Carnet de voyage", titre du poème liminaire signé par l'invité de ce numéro, Alain Duault, ouvre au lecteur un espace de pure poésie, dans lequel les textes signés par des noms que l'on a plaisir à retrouver occupent un espace immaculé, sur la page A3 de ce petit fascicule de belle facture.

Ludovic Degroote, Samuel Martin-Boche, Valérie Canat de Chizy, Florentine Vieilly-Eymard, Patrick Argenté, et Alain Duault, invité de cet automne 2022 :

Tu t'en vas parce que tu as peur tu ne veux plus de cris

De ton pays jeté aux chiens tu veux danser avec les fous

Tu ne veux plus des yeux épuisés de sang dans ton pays

Revue Contre-allées, revue de poésie contemporaine, n°46, automne 2022, 47 pages, 5 €.

A côté de ces poèmes, suivis d'une biliographie de l'auteur concerné, les pages sont ponctuées par des entretiens, à commencer par celui de l'invité Alain Duault qui suit immédiatement ses poèmes. La rédaction a également recueilli les propos de Christian Degoutte, Guy Perrocheau, et Jean-Marc Bourg éditeur, pour sa maison Faï Fioc.

Il est également possible de lire quelques extraits des livres présents dans la rubrique "Livres reçus", qui au lieu de publier une lecture de ces derniers permet au lecteur de disposer d'un extrait, ce qui est merveille, et qui s'inscrit dans la ligne éditoriale choisie, qui est celle d'une sobriété qui sied parfaitement à la poésie, qui n'a besoin que d'elle-même pour faire sens.

Une lecture termine ce volume : Romain Fustier rend compte du Chœur maritime de la Maye de Jacques Darras.

Une douce et grande promenade donc, avec des escales dans de multiples univers, pour ce numéro que l'on a plaisir à recevoir, à parcourir, à habiter.