ll faut sauver la revue ARPA !

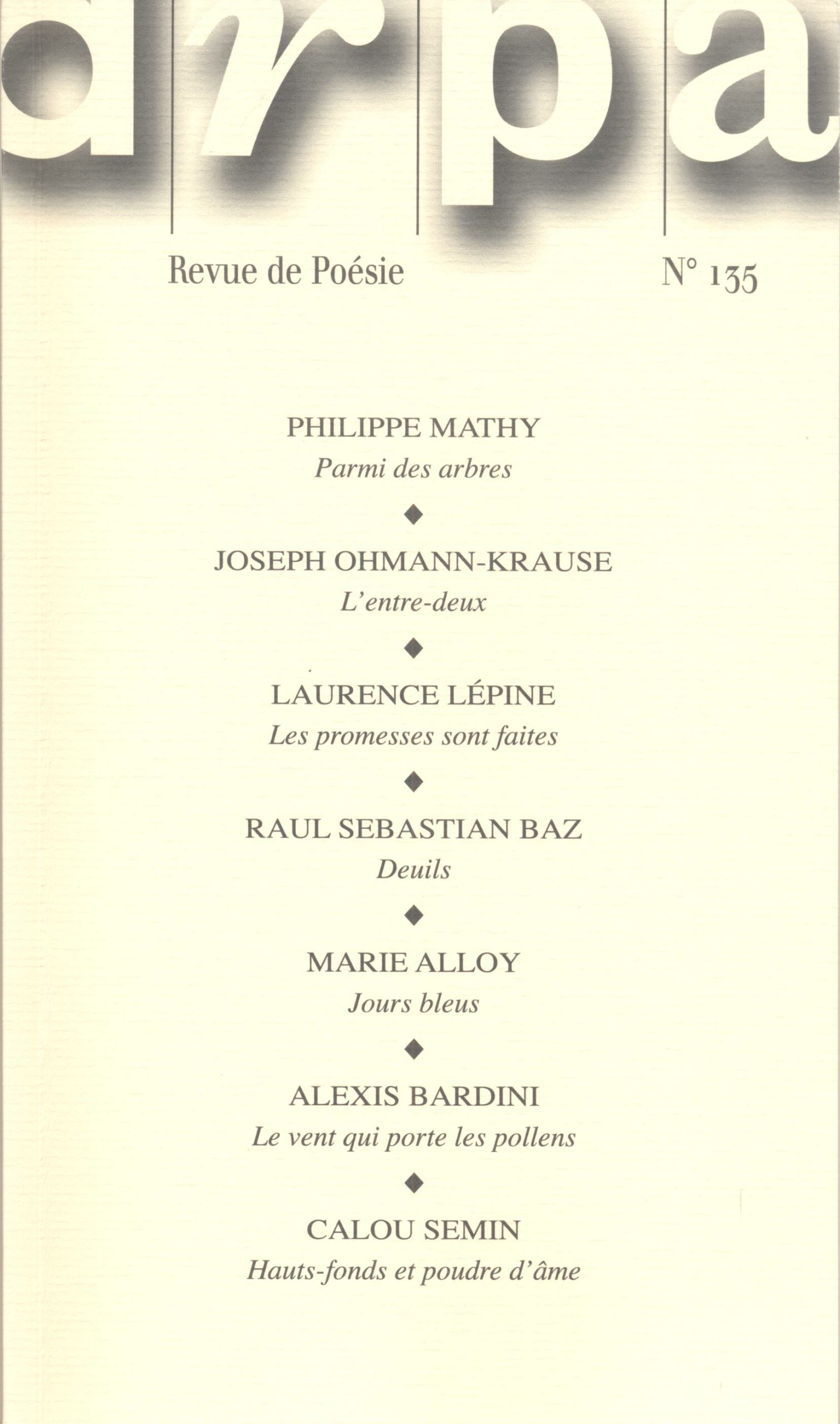

Fondée en 1976, Arpa risquait de disparaître en 2022, sa subvention annuelle étant supprimée. La revue, qui n'est pas une revue de littérature et de poésie régionales, mais « une des rares revues de référence sur la poésie contemporaine française et étrangère », tire son nom de l'Association de Recherche Poétique en Auvergne , et fait vivre la poésie sous la direction de Gérard Bocholier depuis 1991.

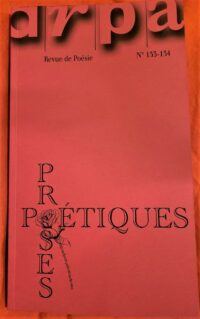

Il lui fallait au moins 40 abonnés supplémentaires pour pouvoir continuer. Le dernier numéro assuré, 133-134 est paru en automne... Il aurait donc été le dernier numéro si la campagne d'appel à l'aide n'avait offert un sursis : la revue pourra survivre, avec une formule nouvelle : l'abonnement (4 numéros, 42 euros) offrira 2 numéros simples de 80 pages et un numéro double de 160 pages – mais un sursis n'est pas une garantie de longévité.

Or, une revue qui disparaît entraîne dans sa mort tout un pan de la culture.

Pour vous abonner (mode de diffusion principal)voir ici : http://www.arpa-poesie.fr/Contact.html

La poésie, déjà si marginale dans le monde de la littérature, pratiquement inexistante dans la presse à grand tirage, a besoin de ces parutions périodiques pour permettre à des voix nouvelles de « tester » leurs textes – un champ littéraire sans apports nouveaux ne peut que s'étioler : si les « poètes » prolifèrent sur le web, et dans des groupes de facebook, tout s'y aplatit, comme l'information omniprésente. Une revue a un projet éditorial, ce qu'elle publie répond à une sélection, et permet à un lecteur – novice ou non – de lire des poèmes de qualité. Par ailleurs, les revues entretiennent une culture commune, qui fait défaut, pour la poésie contemporaine, aux institutions d'éducation. Par la publication d'inédits d'auteurs déjà reconnus, l'exhumation de textes qui sans elles tomberaient dans l'oubli, l'ouverture à des littératures du monde, la revue fait œuvre d'éducation... sans compter qu'elle permet aux éditeurs - et aux auteurs - de faire connaître leurs ouvrages, dont la diffusion déjà restreinte (le bouche-à-oreille plus que les librairies, on le sait) a besoin de ces lectures d'invitations proposées par les critiques.

Les animateurs d'Arpa ont toujours voulu rester ouverts à une grande diversité de styles – les sommaires permettent de retrouver presque toutes les grandes voix de la poésie actuelle, des poètes confirmés et des auteurs débutants.…

Arpa fait aussi une grande place à la poésie étrangère et dans chacun de ses numéros, tient aussi à publier des poèmes d'auteurs encore inconnus, dans Le regard des autres

Le numéro 132 présentait un hommage à Cédric Demangeot, une série de poèmes et de proses, une série de notes de lecture, la chronique de Gérard Bocholier et un groupement de poèmes sous le titre « le fil du temps ». La revue offrait aussi des photos N&B de Bernard Pauty disséminées au fil de la lecture.

Le numéro 133 – octobre 2021 – porte en couverture le titre « proses poétique ». Il propose de rencontrer 37 poètes ou prosateurs, auxquels s'ajoutent les 7 invités du « fil du temps ». On trouvera deux essais – sur François Graveline par Denis Rigal, et sur le thème « vers ou prose » par François Migeot, une série de notes de lecture, une chronique de Colette Minois, ludiquement intitulée « Tirer la langue », qui traite de l'usage exponentiel des jargons et barbarismes qui sévissent sur les médias depuis la crise sanitaire, et de la censure exercée par une bienpensance antiraciste, antisexiste... qui va jusqu'à débaptiser ou condamner des livres. Les « préférences » de Gérard Bocholier - cette « chronique des temps difficiles » nous fait voyager dans les livres qui ont retenu son attention. Au fil du numéro, des pointes sèches de Valérie Peret-Remors associent poésie et art visuel.

On attend avec impatience le premier numéro de 2022 - numéro gagné par le soutien des lecteurs, dont on espère qu'il s'élargira à de nouveaux abonnés. La survie de la poésie est en jeu aussi !