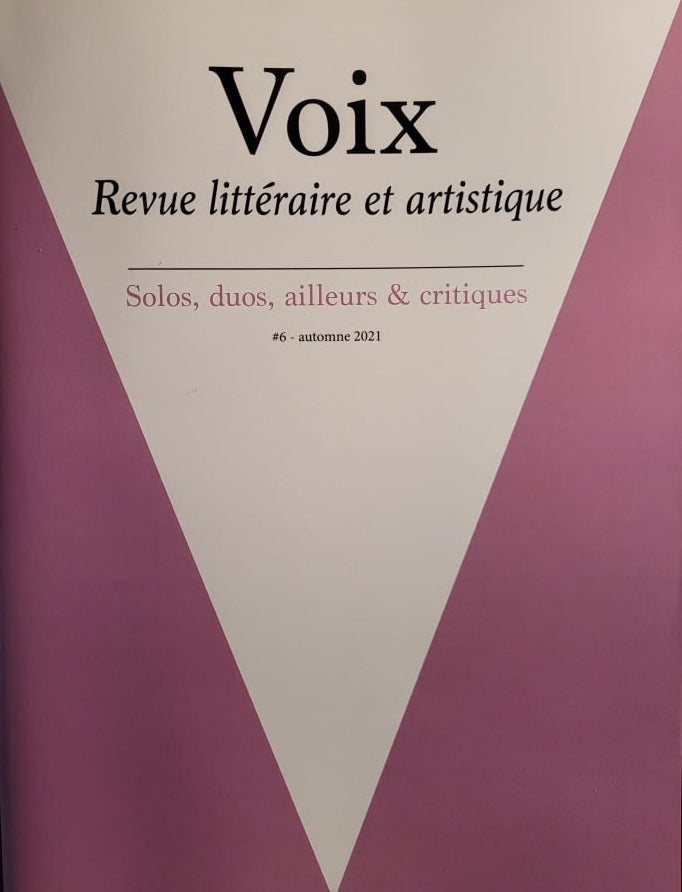

La revue Voix n°6

Le n°6 de la revue Voix reste fidèle aux précédentes éditions. Une tenue sobre et apaisante, grâce au format A4 et à une couverture délicate violet pastel, où une typographie fine et élégante renseigne le lecteur sur les contenus proposés. Des illustrations déployées sur un papier glacé, et un espace scriptural où les impressions sont présentées de manière aérée et légère.

Ce numéro, porté par l’association « Le buffet littéraire » qui est présidée par François Minod, reste sur sa ligne éditoriale : littéraire et artistique. Cette fois-ci encore l’intitulé de ce volume, « Solos, duos, ailleurs & critiques » énonce clairement ces choix qui sont motivés par le désir de créer un syncrétisme artistique et culturel.

Une pléiade de poètes comme Claude Ber, Marilyne Bertoncini, Danièle Corre, Danièle Beghe, Anny Pelouze, François Minod, Mireille Diaz-Florian, Georges de Rivas, Luc Vidal… pour les voix française, côtoient des voix italiennes en les personnes de cinq poètes italiens, un dossier porté et présenté par Marilyne Bertoncini qui après nous avoir permis de lire des poètes anglophones (je pense notamment à Gili Haïmovitch et à Soleil hésitant que les lecteurs francophones peuvent découvrir grâce à son travail) est également la traductrice des poèmes et nous offre de relire ou de découvrir des voix novatrices de la poésie italienne : Danièle Beghè, Lucas Ariano, Alessandro Rivali, Giancarlo Baroni, Roberto Mosi.

A ces pages qui offrent toute latitude à la poésie de déployer ses multiples horizons sémantiques se joignent des notes critiques, ainsi qu’une rubrique, « Parole à », qui pour ce numéro 6 est donnée à Patrick Quillier. Ses propos font écho aux éditos, et interrogent sur la place et la nécessité d’une parole poétique dans le monde d’aujourd’hui.

Revue Voix n°6, 3ème trimestre 2021, 78 pages, 13 €.

Un volume qui ne fait pas l’économie de moyens, qu’il s’agisse des contenus ou de la tenue, qui en fait un lieu où on aime se rendre, et retourner.