Chronique du veilleur (9) – Yves Namur

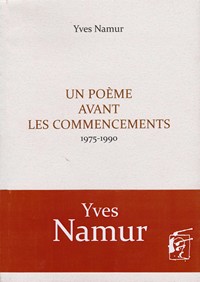

Yves Namur est né à Namur en 1952. Médecin, éditeur, il est l’auteur d’une trentaine de livres. Il a réuni sous le titre Un poème avant les commencements une sélection de ses livres parus entre 1975 et 1990 (Le Taillis Pré en coédition avec Le Noroît). Une autre anthologie, Ce que j’ai peut-être fait paraît simultanément aux éditions Lettres Vives et regroupe des poèmes édités entre 1992 et 2012. C’est donc un parcours poétique d’une ampleur et d’une vitalité considérables qui s’offre à nous en ces deux publications. Bien sûr, l’auteur en convient le premier, il y a eu évolution de la pensée et de l’écriture. Mais je suis sensible avant toute analyse de détail à ce qui constitue la trame de cette œuvre, son tissu vivant, des « commencements » à maintenant.

Yves Namur ne cesse de méditer sur le poème et le langage poétique. Il le fait en creusant le silence de l’énigme, par une « approche lente », en frôlant le vide. Ce sont de véritables voyages : « le voyage, dit-il, est la narration du poème, et le poème du corps. » Voyages sur le blanc de la page, voyages sur l’eau jusqu’au vertige :

dans la distance de

l’eau, mais proche, l’eau

et le mouvement, et l’effacement,

l’oubli de l’eau et son oubli

dans l’eau,l’eau (le poème) et sa fuite.

Ce sont des traces, des inscriptions brèves, cernées d’absence, « tracé indéchiffrable », que le poète veut saisir, surtout ne pas perdre :

Ne perdre,

ni le geste où va l’oiseau,

vers l’autre rive, vers d’autres rives,dans d’autres rives de fables

et de collines blanches.

Cette blancheur règne sur l’œuvre d’Yves Namur. Elle est celle « de l’abîme et du poème », celle du livre où nous apparaît « l’autre versant de la nuit », celui que le poète interroge inlassablement et tente d’éclairer par la puissance du verbe. Rien n’est jamais achevé, le silence précède et traverse le poème, le poème reste inachevé. C’est donc le même poème que reprend, comme un chemin de neige, l’infatigable pèlerin du silence. Et quelquefois se lève une aurore pâle, un « battement d’ailes », « une nuée d’oiseaux ».

Les livres des dix dernières années frappent par une simplicité nouvelle, un ton différent, plus proche et familier sans doute, comme voulant nous communiquer un aveu d’humilité.

Et parfois je me dis qu’il a raison le poète :

Il suffirait d’un rien, d’un tout petit rien,

Pour qu’une maison sorte aussi du poème que j’écris maintenant.

Aveu d’impuissance aussi qui conduit le poète jusqu’à se dire « maudit », lui qui ne sait « ni regarder ni toucher » ce qui l’entoure et le regarde. Pourrait-il « regarder l’intérieur des choses, atteindre ce « mystère des choses » dont parle Pessoa ? La beauté des choses est « terrible », La tristesse du figuier, paru en 2012, qui est sans doute le livre le plus impressionnant de cette œuvre, l’affirme avec une force singulière. Le questionnement d’Yves Namur aborde dans ces pages le pur fait de vivre. Qu’est-ce que vivre ? être réel ?

Je parle la langue des figuiers, je transpire, je tremble,

Je mange et je dors comme le figuier.

En fait, je vis exactement comme il vit.Et lorsqu’il perd ses fruits trop mûrs

Ou ses grandes illusions,Alors je me dis que suis encore comme lui

Et que c’est bien ça être réel

S’il faut tirer une conclusion - provisoire sans doute - de cette œuvre poétique, l’exigence très haute d’Yves Namur, son intégrité et sa sincérité, sont à souligner avant tout. Le poème peut contenir « tout ce qu’un homme peut approcher », selon les termes mêmes de l’auteur. C’est à la fois le plus ardent et le plus infime qui se puissent saisir ; il y a aussi en lui « cette lueur fragile (…) qui attise le manque » et que seul un grand poète comme Yves Namur est capable de faire rayonner.