De la prédation à la déhiscence

1/ La prédation

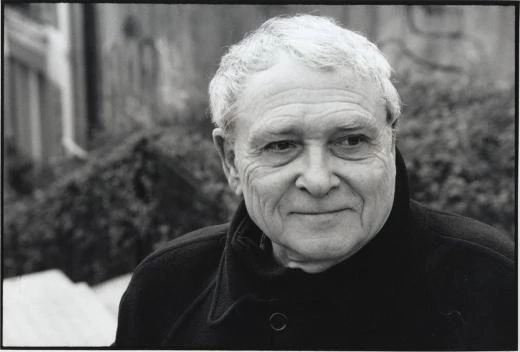

Mathieu Hilfiger : Jean-Marc, ce sur quoi je voudrais m’entretenir en premier avec toi, concerne la figure du tigre. A la vérité, c’est cet animal coloré et quelque peu exotique, d’une rare beauté mais aussi fascinant et effrayant, qui m’a d’abord attiré, conduit à m’interroger sur sa présence dans ton recueil Dix secondes tigre. J’ai voulu, peut-être imprudemment, suivre sa trace dans la jungle claire de ton livre, tout comme lui l’aurait certainement fait avec une proie. Mais il est vrai qu’à l’abri des pages et de ta voix douce, je ne risquais pas que le tigre se retourne et me fixe de ses yeux implacables, exigeant du temps restant de ma vie – car sa gueule est mortifère – une intensité qu’elle n’aurait peut-être jamais connue. En outre, cette figure de pure violence rejoint les travaux que je mène sur les questions de la violence prédatrice et de l’origine – nous y reviendrons peut-être.

Quel est ce tigre dont tu parles ? Tu lui donnes présence dans le titre même de ton ouvrage, Dix secondes tigre, formule extraite des Poteaux d’angle de Michaux, que tu cites en épigraphe : « Qui en toute sa vie eut seulement dix secondes tigre ? » A la lecture de cette question de Michaux et des premiers poèmes du recueil, nous pensons assez naturellement au poème The Tyger de William Blake, dont je rappelle la première strophe : « Tyger ! Tyger ! burning bright / In the forests of the night, / What immortal hand or eye / Could frame thy fearful symmetry ? ». En effet, le tigre que tu dessines lui ressemble comme deux étincelles : il est lui aussi « burning bright », « brûlant brillant », lui aussi sa « terrible étreinte » (dread grasp) demande qui pourrait oser « enclore ses mortelles terreurs » (its deadly terrors clasp). Tu écris ainsi : « Ton cri, son hérissé de flammes et de vent, grand paon enflammé dans sa cage, c’est toi, tigre, dans ta nuit triste – ton annonciation. » (p. 16), ou « la fureur dans la fourrure, la terreur sur fond obscur », « gueule hurlante, hérissée de dents et de crocs. » (p. 17). Lui aussi rôde et feule dans la nuit, « son ombre mélangée à sa flamme » ; « C’est cette nuit, n’est-ce pas, qui te tient et pour qui tu chasses. Chien de la nuit. » (p. 18).

Jean-Marc Sourdillon : Merci, Mathieu, de m’offrir l’occasion de m’expliquer avec ces Dix secondes tigre. Il ne s’agit pas pour moi, bien sûr, de proposer un commentaire ni de dire quelle signification ce texte aurait pour moi, mais de répondre à tes questions de façon à approfondir avec toi le mouvement qui nous conduit l’un et l’autre, sans doute d’une manière différente, vers l’écriture : sa « voix d’expérience » pour reprendre ton expression, ou, « sa voie basse » comme on dit dans les salles de travail au moment de l’accouchement.

Tout part toujours de ce qui se vit. C’est la première, la primordiale leçon de Philippe Jaccottet et de María Zambrano. Au commencement de ce texte donc, comme des autres, quelque chose de très concret, une sensation, un heurt bref avec le réel, un micro-événement qui déclenche le geste d’écrire. J’étais avec mes enfants, très jeunes (deux, trois ans), un soir d’hiver à Thoiry dans la région parisienne. Il y a là, comme chacun sait, un espace protégé où les animaux sauvages vivent en semi-liberté. On peut parcourir cet espace en voiture. Mais il y a, également, un zoo traditionnel situé dans le parc du château. Nous revenions du zoo, en remontant vers la sortie. C’était un très beau crépuscule d’hiver, le parc, des allées, la pelouse, les statues étaient déjà plongés dans l’obscurité. Nous étions les derniers visiteurs, les gardiens nous avaient pressés mais les petits enfants, tu le sais, marchent lentement. Nous longions une haie près du château quand soudain à côté de nous, mais vraiment tout proche, de l’autre côté de la haie, nous avons entendu un hurlement. La suite, tu la connais, elle est dans le texte. Je tenais chacun de mes enfants par la main, tous les trois nous n’avons plus été qu’un seul sursaut, qu’une seule stupeur en suspension dans la nuit. Je me suis senti dans ce cri aussi petit, aussi vulnérable qu’eux ; pour le dire autrement, je me suis senti très exactement proie.

Pendant ce bref instant (après il a fallu rassurer et montrer ce qui se cachait derrière la haie), le réservoir depuis longtemps refermé des terreurs d’enfance s’est rouvert. L’écriture est venue dans le sillage de cet événement, me plaçant simultanément sur ses deux versants : l’adulte et l’enfant, la proie et le prédateur.

M. H. : Je me suis justement rendu à Thoiry l’été dernier, et il était frappant de constater que les félins opéraient de loin la plus forte attraction. Une sorte de passage en verre de forme ronde, alors encombré de personnes fascinées – adultes comme enfants –, traverse leur territoire : il est ainsi possible de voir des lions rugir, jouer, s’accoupler, se nourrir des quartiers de viande qu’on leur lance (moment particulièrement attendu de la foule), et surtout de ressentir le frisson devant le bond d’un animal sur la nef transparente, le regard fixé sur vous, ou le coup de patte sur la paroi. Les spectateurs se rendent acteurs du jeu ancestral de la prédation, ils approchent l’instant critique dont nous devrons reparler, celui où la vie est en jeu, instant fait d’effroi et de fascination. Mais bien sûr, sans le danger critique : il s’agit encore d’une mise en scène domestiquante, où l’animalité carnassière garde à la patte la chaîne invisible de l’homme ; et cependant, il semble que l’instinct prédateur subsiste (désirs et réflexes de chasse), soit plus fort que le conditionnement aux habitudes alimentaires (la viande servie d’elle-même à heures précises par les maîtres). Je vois encore ces jeunes femmes, le regard fasciné par les parties génitales du lion dressé au-dessus d’elles sur le dôme de verre… Peut-être les prédateurs se reconnaissent-ils entre eux, ou bien l’homme recherche le frisson de la chasse (ou de la proie ?) qu’il a abandonné quelque part dans une steppe néolithique. Ou bien, nostalgique, il observe à travers les attributs primordiaux son animalité perdue.

J.-M. S. : Voilà pourquoi l’événement a eu lieu dans l’ouïe et la presque nuit, c’est-à-dire dans le totalement inattendu, le non programmé. Ce n’est que là que la sauvagerie féline pouvait se déployer intégrale, intacte, comme, peut-être on l’appréhende dans la jungle ou la savane.

M. H. : Ton tigre semble tenir de Michaux et de Blake. Il tiendrait de Michaux, qui entreprend une tentative, radicale et dangereuse, pour réapprendre puis enseigner la fulgurance animale que l’homme a perdue, qui chemine sur la voie d’expérience (experire : l’épreuve, le danger) devant mener à une renaissance, à une nouvelle appropriation pleine de soi-même. Il tiendrait de Blake par les couleurs de son pelage, par l’enseignement de la place toute singulière que tient le regard dans la relation prédatrice, par l’enseignement également de l’instinct, cette force supérieure qui pousse la bête à exercer la prédation la plus radicale ; « Proie toi-même », écris-tu (p. 18), « Fauve libéré par son bond, que sa cage reprend » (p. 19) : tu pressens que le tigre ne serait que l’agent ou le ministère d’une énergie archaïque plus forte que sa musculature et sa volonté, une forme d’instinct, la part pulsionnelle peut-être. Est-ce que les lectures de Blake et de Michaux ont alimenté ton texte ?

J.-M. S. : Ce ne sont ni Blake ni Michaux qui se sont présentés dans le courant de l’écriture, même si Michaux a beaucoup compté pour moi, mais des histoires venues du profond de l’enfance. Ce sont elles principalement qui ont fourni les images nécessaires à la configuration de l’expérience. Je voudrais évoquer au moins l’une d’entre elles qui n’appartient pas à la littérature enfantine (Le Livre de la jungle…) mais à la mémoire familiale. C’est une histoire que j’ai entendu raconter souvent par des voix familières et dans des versions différentes. Elle est arrivée à mon arrière-grand père, Edouard Saladin, ingénieur des mines en mission au Tonkin. Lors de l’une de ses prospections, les habitants terrorisés d’un village lui avaient demandé, à lui et à l’ingénieur qui l’accompagnait, de tuer un tigre qui ensanglantait la région. A l’endroit qu’on lui avait indiqué, Edouard s’était accroupi, son fusil chargé entre les mains pour guetter le tigre. Celui-ci a surgi dans son dos, bondissant sur lui, littéralement le terrassant sous son poids. Edouard n’a eu que le temps de lui fourrer le fusil dans la gueule (comme dans Tintin). Un coup est parti, inutile. Son ami étant posté aux aguets de l’autre côté du fourré, il s’est retrouvé seul, le tigre sur lui, qui mordait la crosse de bois et le lacérait de ses griffes. Alerté par le coup de feu, l’ami a fini par arriver et loger trois balles dans la tête du tigre. La plus petite erreur d’appréciation, au moment du tir, aurait été fatale à Edouard. J’ai toujours vu au cou de ma grand-mère l’une de ces griffes que mon arrière-grand-père avait fait monter en pendentif : énorme pour mes yeux d’enfant. Il existe une version de cette histoire rédigée par Edouard pour la revue de l’Institut National de Géographie. Je n’en ai eu connaissance que très tard, après avoir écrit « Les dix secondes ». Les images nées de ce récit s’étaient durablement déposées dans la mémoire de l’enfance et attendaient la première occasion pour ressortir.

L’extraordinaire « Tyger, tyger » de Blake n’appartient pas à ma culture. D’autres références auraient été plutôt les miennes, mais je ne sais pas si elles ont joué au moment de l’écriture : Rilke et Borges (peut-être est-ce lui qui a inspiré Michaux), les chasses aux tigres de Delacroix ou « Le Vieux qui lisait des romans d’amour » de Sepulveda.

Ce sont donc plutôt les images venues de l’enfance qui ont permis de donner forme à l’événement qu’explorait l’écriture et de l’évoquer avec cette voix douce, si tu veux, ou peut-être « sourde » (à cause de mon nom).

2/ Origine et violence

M. H. : Que pourrais-tu dire au sujet de cette violence et de son origine ? Joue-t-elle pour toi un rôle dans l’acte poétique ?

J.-M. S. : A l’origine de l’acte d’écrire, dans ce texte, il y a bien, comme tu le dis si justement, cette rencontre originelle avec la violence, sa propre violence, la fin de l’enfance, « le brisement de la grâce croisée de violence nouvelle », la découverte effarée de la puissance pulsionnelle qui constamment nous rejette dans l’archaïque. Tout part de là. C’est à partir de cette découverte, contre elle, pour s’expliquer avec elle qu’il a fallu écrire. Et pas seulement ce texte. Tout ce qui s’est écrit depuis le début. C’est pourquoi tu ne pouvais trouver meilleure première question. Sans doute parce que c’est aussi, par d’autres voies, d’autres événements, ton expérience (?). Ecrire, cela a d’abord été débattre avec « ça », qu’on sent en soi et hors de soi, ce trouble à l’origine de soi (« l’origine rouge » comme dit si parfaitement Valère Novarina), qu’au départ on est pour soi, qui nous sculpte de l’intérieur, effaçant le visage de l’enfance, littéralement nous défigurant. Le premier texte « achevé » que j’ai écrit (à 20 ans) s’appelait « Feulements » et était déjà une sorte de débat avec « ça », le feu, la brûlure, l’urgence de bondir. Mais il fallait sans doute une certaine maturité, la distance et les instruments nécessaires pour reprendre le débat et le porter plus loin.

Il y a du tragique là-dedans ; peut-être ce texte a‑t-il été une façon d’essayer une écriture tragique aujourd’hui (mon histoire personnelle, mon héritage, me conduisent du côté du tragique et de l’humour alors que l’époque préfère la mélancolie et la dérision), d’interroger ce qui pourrait rester dans nos vies d’une certaine forme du rapport au sacré.

Tu cites dans ta question ce passage qui évoque « la nuit triste » du tigre. Cette expression, « la noche triste », est le nom que les compagnons d’Hernan Cortés avaient donné à l’une de leur défaite. Les Espagnols avaient profité de la nuit pour fuir Mexico mais certains des leurs avaient été faits prisonniers par les Aztèques et offerts en sacrifice par leurs prêtres au dieu Huichilobos. Après les avoir fait danser, on leur avait ouvert la poitrine avec des couteaux de pierre et arraché le cœur et les entrailles pour les présenter au soleil au-dessus des autels. La peau de leurs visages, avec les barbes, avait été transformée en masques et leurs chairs dévorées.

Ce qui est ressorti de l’écriture de ce texte, c’est d’abord une conviction. La conviction qu’il ne faut pas craindre d’aller remuer le trouble au fond de soi, parce qu’il se peut qu’il y ait, mêlé à ce trouble, quelque chose qui, bien que lié à lui, n’est pas lui, et peut-être n’est même pas soi mais qui est le plus précieux et qui éclaire. Il faut, pour parvenir à le voir, opérer une décantation. C’est à cela qu’une « figure de la pure violence », en tant qu’elle est figure, peut aider. Mais on court le risque de se laisser emporter par la parole et la pulsion qui la guide, de ne pas sortir du désir, de la projection, de cette façon de tout ramener à soi, d’assimiler, d’absorber, d’effacer ou de réduire. Pour sortir du solipsisme, il faut aller jusqu’au bout du bond en se faisant prédateur et se débarrasser du prédateur en se faisant proie, ou plutôt en le faisant proie, en lui rappelant qu’il n’est lui aussi qu’une proie, la proie de cette puissance, instinct, pulsion qui le gouverne. La violence, sa violence, il est le premier à la subir et il ne peut rien sur elle s’il ne lui donne pas la parole. Et lorsqu’il la lui donne, il découvre que sa voix, sa propre voix devient pareille à celle de sa proie. Que se passe-t-il alors ? Ce qui advient et s’explore dans le reste du livre : la puissance de projection une fois neutralisée par la parole qui la dit, la vision s’ouvre – et même se fend, douloureusement, se déchire — sur cette révélation de ce qu’on ne voit jamais parce qu’il est trop fragile ou vulnérable pour être discernable : le naissant. Par la violence de notre désir nous nous le cachions, faisant sur lui de l’ombre avec notre moi, notre appétit, le transformant en proie. Il fallait donc briser cette image comme on le fait d’une noix pour qu’à l’intérieur se lève un « toi » : quelqu’un paraît sur le pas de la porte, avec des yeux très clairs et, dans un souffle, avant de se retourner, simplement dit : « allez, viens ! » Au bout du bond, s’il est suivi fidèlement jusqu’à son terme, le désir de prédation se renverse incompréhensiblement en désir de protection. Alors qu’on était sur le point de fondre sur l’autre, nous voici d’un coup en train de fondre devant lui, de craindre pour lui comme si constamment il était menacé. Retournés comme un gant, toutes entrailles dehors, le désir renversé, nous sommes tout entiers traversés par cela, ce mouvement : le besoin de protéger. Nous naissons de là. Toute parole ne peut plus être désormais qu’adressée, on sort du « je », d’un état premier du lyrisme pour passer au « tu », à l’appel, à l’adresse, à la prière, à d’autres formes d’intensité moins hallucinées peut-être. Tel est cet instant que j’appelle « la déhiscence », qui se confond tout simplement avec la découverte de l’amour comme on peut le lire dans « Le Poème du Nouvel an » ou « Ciel de mars », par exemple. Ecrire le tigre a donc consisté à chercher dans la figure de la force, l’amoindrissement, le lieu possible de l’effondrement de la force.

Il faut avoir intensément désiré pour en arriver là. Ce n’est que du sein du désir, du désir traversé, que peut naître un regard qui ne juge ni ne dévore. Une certaine force, celle qu’avec toi j’appellerai « douceur » (on peut la découvrir en posant la main sur la fontanelle d’un enfant), est nécessaire pour assumer sa faiblesse. C’est le don de la maturité à l’adolescence, la main qu’elle lui tend pour qu’elle se transforme sans renoncer à ce qu’il y a de plus pur en elle, l’intensité de son désir, qui n’est autre que la très profonde aspiration à naître, la forme singulière que prend pour un individu, dans son destin, le désir que la vie a d’elle-même.

M. H. : Tu parviens ici, très justement je crois, à rendre manifeste l’articulation occulte entre l’enfance ou le naissant et la prédation. Nous vivons accompagnés de la dépouille infante : l’enfant que nous étions, et au-delà, l’arrachement à la sécurité maternelle, la blessure rouge incicatrisable, et la liberté naturellement attachée à la vie animale. Epoque non datable, archaïque, qui appartient de ce fait (hors du temps humain calendaire), à l’enfance : infans en latin, c’est la vie pure sans parole, pré-scripturaire, pré-familiale, pré-nationale ; c’est le tonus (tu parles de « ressort ») à l’origine du bond, c’est le bord perdu duquel l’homme a bondi vers le bord adulte, sans retour possible, avec l’apprentissage de la parole ; c’est, certainement, notre origine commune au règne vivipare. Il me semble que l’acte de la création, ce sont ces sursauts bondissants issus de cet âge enfoui, et dont il ne reste que des traces en nous. En cela, la création a trait à la prédation, elle procède d’elle. Ce qui peut paraître paradoxal si l’on n’y regarde qu’avec la lunette morale, puisque l’art exprime ou reflète ce qu’il y a de plus profondément humain en l’homme. Créer aussi, c’est retrouver un peu par miracle ce fond de liberté en acte qui est propre à l’enfance avant la domestication familiale et nationale. En littérature, cette origine infante de la création me semble particulièrement propice à être devinée : pour créer, l’écrivain doit opérer un « éloignement du monde » (dirait Bobin), un retrait du social, un pas de côté (un bond de côté ?), et se retirer dans les contrées balayées de silence de son être, en somme « disparaître » (dirait quant à lui Quignard). Ce n’est que là que peut ressurgir les figures qui reviendront ensuite dans le champ de la parole – mais par cette porte du silence, par l’écriture.

Tu précises à très juste titre je crois qu’une manière de jeu de cache-cache se met en place entre soi et le fond prédateur. Il faut traquer le prédateur, comme il nous traque, et en cela nous sommes également partie prenante de la relation prédatrice. Dans mon texte Nuit Primitive auquel je mets les dernières touches, il est question de tout cela, de ce fond de violence, du rapport à l’enfance, du fond nocturne de l’animalité vivipare. Dans ce « fond trouble » que tu évoques, je vois à l’œuvre une fonction psychotique, une hallucination parfois vécue dans le réel (dans les actes prédateurs) et propre au rêve. Le chapitre intitulé « Prédateurs proies », par exemple, commence ainsi : « Echapper au rêve sans trêve, terrassé par l’effort pour le fuir.

On ouvre les yeux, plein de l’angoisse de la proie, et l’on ignore que l’on passera le jour à chasser ; le jour sera jour pour le pouvoir au soleil aride et nuit pour la douceur. On ouvre des yeux débordants de la violence du prédateur, et l’on ignore que l’on passera le jour à fuir ; le jour sera nuit pour le corps transpirant, et jour pour la douceur.

C’est la relation prédatrice qui se joue dans cette course réversible. Victime et bourreau échangent les rôles selon les circonstances. Le chasseur trébuche, donnant au chassé l’occasion d’extérioriser la violence qu’il a intériorisée. Je crois qu’il existe peu de vérités aussi insupportables.

Nous devons trouver le courage d’envisager, en opposition avec une philosophie éthique humaniste, d’abord que l’homme est l’animal devenu animal humain, ensuite que l’Autre n’est pas d’abord l’alter ego, le semblable, mais l’étranger, le différent. Si le Visage (Lévinas) existe, ce n’est peut-être que dans le désir de parer à la survenue de l’effroi qui assigne le corps à la blessure et la mort. Il est possible que notre rencontre avec autrui passe premièrement par la violence. Aucune idéalisation ne devrait nous interdire a priori de penser la nature prédatrice du psychisme humain, et donc des rapports humains. Une philosophie de l’instinct peut-elle s’imposer sur l’agora ? »

J.-M. S. : Oui, tout à fait d’accord avec toi quand tu décris les moments de création comme des surgissements de l’origine. Je ne suis pas sûr que la liberté soit attachée à la vie animale, entièrement déterminée par l’instinct – en revanche, oui, la vie animale peut, dans l’ordre de la représentation et du symbolique, figurer pour nous ce que nous entendons ou voulons entendre par « liberté », le dégagement des contraintes sociales ou culturelles, l’oubli de la mort, la plongée dans l’ouvert.

Ton texte est très beau, il dit quelque chose de vrai, qui rappelle Nietzsche, en jouant sur les antithèses, mais avec tes mots, donnant une existence physique aux idées. Par ton écriture, ce que tu penses est incarné dans une présence…

Il me paraît nécessaire que des écrivains, aujourd’hui comme avant, accompagnent le bond, cette possibilité du bond – l’instinct prédateur –, qu’ils sentent frémir en eux, par leur écriture – là où l’on ne tue personne. Mais il faut aller jusqu’au bout de ce bond. On peut envisager deux manières d’accomplir le bond : l’une est de le suspendre ou de s’en extraire à sa cime, l’autre est d’aller loin au-delà de lui, trop loin ou trop tard et de s’en apercevoir une fois que les choses sont faites. La première, la compassion, est pour ceux qui ont la chance d’avoir suffisamment d’imagination pour anticiper la suite et « se sentir dans l’autre ». La seconde, qui passe par le meurtre, c’est-à-dire la pulvérisation réelle ou symbolique de l’autre, son assimilation au moi, est la culpabilité, le retentissement dans la conscience de l’irrémédiablement accompli sur le mode du trop tard. C’est l’horreur, le véritable Enfer dont on ne sort que très difficilement, comme l’a montré Camus dans La Chute. C’est ce qu’il y a aussi peut-être dans l’histoire du Graal : la souffrance de ne pas pouvoir remonter le long du bond pour le suspendre là où il le fallait.

Cette cime du bond, je la retrouve dans cette scène hyper célèbre du Kid de Charlie Chaplin, où l’on voit son personnage de vagabond, assis sur un trottoir, au-dessus d’une bouche d’égout, hésiter : y jettera-t-il ou non le bébé qu’il tient dans les bras et qui lui est littéralement tombé du ciel alors qu’il n’en voulait pas ? La logique de la prédation voudrait qu’il s’en débarrasse : donner cette bouche à nourrir à la bouche d’égout pour ne pas être englouti soi-même. Pourtant il y a hésitation, suspension de l’ordre naturel. Egalement dans cette anecdote, moins connue, que l’on raconte à propos de Kafka, tout à fait à la fin de sa vie : cette rencontre qu’il fait, dans un parc de Berlin, d’une petite fille qui pleure parce qu’elle a perdu sa poupée. Il lui donne rendez-vous le lendemain pour lui donner des nouvelles. Et chaque jour, pendant plusieurs semaines, il retrouve cette petite fille, au même endroit dans ce parc, pour lui apporter une lettre de sa poupée, rédigée par lui la veille. Ecrire sert à cela : à protéger et non à dévorer, parce que le désir de dévorer a été surmonté, traversé, laissé de côté. Parce que l’on a su projeter sa crainte d’être dévoré dans ceux que l’on s’apprêtait à dévorer. Il y aurait d’autres exemples à donner chez Dostoïevski, par exemple. Je me souviens aussi de ce professeur de philosophie, excellent grimpeur qui avait abandonné tout ce qui faisait sa vie, philosophie et montagne, pour venir vivre aux côtés de son fils handicapé à l’hôpital Raymond Poincaré, à Garches, où j’enseignais alors. Mais peut-être, celui qui a le mieux su saisir l’endroit où dans le bond, il faut s’extraire pour ne pas tomber dans le festin, c’est Rimbaud :

« Moi, moi qui me suis dit mage et ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. »

Pour en arriver là, Rimbaud avait compris que ce qui fait le bond n’est pas une simple translation (un saut dans l’espace ou le temps), mais une transformation. Nous ne sommes pas les mêmes au début et à la cime du bond. L’essor n’est que la forme ou l’effet d’une profonde métamorphose intérieure (comme la fusée ou la navette spatiale qui se détache de certaines de ses pièces et se transforme au fur et à mesure qu’elle progresse dans l’espace) et pour cela il faut se travailler le long du bond, se hisser le long de son désir ou de sa pulsion en leur résistant. Est-ce un tel trajet que propose ton texte « Prédateurs proies » ? Tu n’en cites que le début.

Lévinas, que tu nommes (mais pour t’opposer à lui puisque pour lui le surgissement du visage d’autrui, dans le concret de la rencontre, est immédiatement – avant toute pensée – perçu comme absolu, c’est-à-dire premier, inconditionnel et incontournable), évoque une faim qui se nourrirait, s’augmenterait d’elle-même et non d’une nourriture, sujet transformé en objet, toi en proie… Artaud dit qu’il préfère les poèmes de la faim aux poèmes de la nourriture. C’est cette faim d’où naît le poème qui à la fois nous fait bondir et écrire, non ? Que dis-tu dans la suite de ton texte ?

M. H. : L’appel à l’humanisme résonne d’autant plus fort lorsque le temps démontre l’extraordinaire capacité humaine à réaliser des actes barbares envers lui-même. Cela est bien naturel, et nécessaire. Cependant, cette tradition humaniste à laquelle je faisais référence, cette correspondance hyper-civilisée des lettrés où s’inscrivent sous formes de lettres et de signes sophistiqués le désir d’arracher l’homme à la sauvagerie, semble manquer le fond radicalement pulsionnel de l’homme : l’homme est un animal, même si on lui ajoute la raison (animal rationale) – jusqu’à ce que, dans le discours humaniste, la ratio prenne le dessus sur l’animalitas… En cela, l’humanisme serait proprement une disposition littéraire : l’éternel et impossible mouvement “d’humanisation” de l’homme, c’est-à-dire d’apprivoisement. L’humanisme manquerait le coeur instinctif (ou pulsionnel) de l’homme, son fond prédateur. Mais je fais l’hypothèse que ce travail permanent des lettres qui ont manqué leur destinataire (l’Homme), définit l’humanisme, et au-delà, la littérature. Ne s’agit-il pas toujours de détourner la libération pulsionnelle de l’homme vers une direction moins sauvage ? Concernant Lévinas, sous la forme du visage, l’être-pour-l’autre délivrerait de l’ “il y a”, l’effrayant phénomène de l’être impersonnel : je pose qu’il faut oser envisager que c’est non pas le visage, c’est-à-dire précisément la relation éthique (une parole ordonnant “tu ne tueras point” dans son dénuement), qui définit premièrement la relation interpersonnelle, mais plutôt l’étrangeté de l’étranger, quelque chose plus proche de l’ “il y a”.

Presque phylogénétique, mon travail consiste en effet, pour reprendre tes termes, à descendre le plus bas possible le long des trames pulsionnelles, des réseaux de nerfs, vers ce fond archaïque de l’homme où vibre le “ressort” qui fait “bondir”. Nuit Primitive est cette première tentative, littéraire et “méta-littéraire” puisqu’il s’agit également de dire le bond comme tel, correspondant tout à fait à la première « manière d’accomplir le bond », que ta formulation propose. J’y hallucine même un rêve paléolithique au titre éponyme. La suite du chapitre évoqué dit, après une étoile : « Il n’y a que des nuits et des veilles de nuit, soirs tourmentés par le vol de charognards patients comme l’agonie.

Les lueurs nocturnes (étoiles et lune, lucioles et vers luisants, minerais phosphorescents et reflets aquatiques) ne servent pas les prédateurs dans leur chasse. Elles rappellent à ceux qui prennent sereinement le temps de voir passer le temps (les contemplateurs) que c’est la nuit, et que la nuit est une longue veille. Lumière comme ponctuation du temps. (Et puis, dans le monde moderne, le loisir de contempler constitue un luxe antique, alors que le pouvoir s’exerce jusqu’à la mi-nuit de la réflexion. Nous retrouvons alors dans la constitution du savoir lui-même l’exercice du pouvoir. N’y a‑t-il pas là un savoir-faire de la prédation – une téchnè qui est une mètis, une intelligence de la ruse ?).

*

Le règne animal seul est à la mesure de l’instinct chasseur. La chasse ne connaît pas plus de suspens que les quelques reflets qui parsèment le champ de la nuit. L’innocence est l’éphémère, c’est-à-dire la somme des instants que met la lumière du soleil à parvenir sur la noire paroi de notre pupille. Existe-t-il quelque part une pupille mammifère qui s’ouvre plutôt qu’elle ne se ferme devant la lumière qui la pénètre ? »

3/ Terrible tigre

M. H. : Le tigre est une puissance ambivalente : pure violence (« gueule hurlante ») et pure hétéronomie (« Proie toi-même »). Il représenterait pour l’artiste la terrible exigence de l’absolu : ni le surmoi, ni Dieu, ni le temps s’écoulant, ni un Malin Génie, ni le Beau, mais peut-être l’image de l’indicible douleur d’exister qui reste pourtant toujours encore à dire. Qu’en penses-tu ?

J.-M. S. : Je l’ai cru… L’absolu dans la figure de la violence, du déchaînement de la puissance, la projection de la pulsion. Cette image est à traverser. Elle est peut-être un leurre pour nous conduire là où il faut. Elle cache en fascinant, c’est-à-dire en coupant le souffle, la circulation du sens et de la pensée, ou de l’imagination ; l’absolu véritable est celui qu’on n’arrive jamais à voir parce qu’il est toujours trop loin, trop vulnérable et imperceptible et qu’il faut passer par une kénose pour le voir. (On se construit dans la résistance à la pulsion, à ce mouvement qui emporte et qui fascine, parce qu’intuitivement peut-être – c’est déposé en nous – nous savons que c’est contre elle, au-delà d’elle que se fera la véritable révélation : le fait que l’autre existe et palpite indépendamment de nous, selon lui et non pour nous, toi et non proie). La beauté et la fragilité vont ensemble, la blessure et la splendeur, c’est par la blessure qu’on voit. C’est ce que j’ai essayé de dire dans « Les chevaux du plan de Fontmort ». Toute la difficulté est de maintenir le souffle dans la fascination, l’amour dans le désir ou la terreur, l’imagination active dans le figement de l’image ou de l’imaginaire constitué. L’écriture aide à cela : à contempler la fragilité de la beauté dans la terreur. On est là tout près, dans l’expérience, de quelque chose que l’on pourrait appeler de ce mot perdu : miracle. Je me souviens de cette image prise par le couple de vulcanologues Katia et Maurice Krafft, la dernière qu’ils aient prise. Ils sont sur une île au sud du Japon. Le mont Unzen est entré en éruption. Ils sont face à la montagne, le dos à la mer et filment une immense coulée de nuées ardentes en train de glisser silencieusement vers eux. Les pentes de la montagne sont d’un vert intense, le nuage est gris avec des reflets roses, orangés, et en avant du nuage, sur la route, un camion rouge vif se dirige vers la mer. Devant, lui ouvrant le chemin, un homme en combinaison d’amiante court en agitant les bras. Et eux, ils sont là, ils voient cela, ils savent qu’ils vont mourir. Sans doute ne sont-ils plus là exactement, derrière la caméra, mais elle continue de filmer. Et nous, voyant l’image comme si nous étions à leur place, nous respirons, nous n’avons pas peur puisque nous sommes protégés, nous regardons à l’intérieur de la terreur et nous nous disons qu’il faudrait atteindre à cela, cette sérénité dans un pareil moment : nous voyons que c’est très beau, ce phénomène naturel, que cet homme qui court, le conducteur du camion, Maurice et Katia Krafft eux-mêmes sont très fragiles, très vulnérables, et intensément vivants à cet instant, que leur vie est incroyablement belle comme ces gouttes d’eau qui se sont déposées à la surface de l’objectif, ou comme un filament de tungstène dans une ampoule de verre, qui s’allume, qui s’éteint, qui continue de brûler même quand l’ampoule se brise.

M. H. : Evoquant finalement la relation au tigre, tu nous dis : « Et si le beau, comme on l’a dit, est vraiment le commencement du Terrible, alors, Seigneur, tu en es la suite, la suite irrévocable ? Le feulement dans sa langue le dit mieux que nous : Etwas schrecklich. » (p. 23) Nous retrouvons semble-t-il ici une autre réminiscence freudienne et de sa pensée du Schreck. La langue allemande reste-t-elle la langue du Terrible, des bourreaux, pour toi comme pour Celan et d’autres, la langue où la poésie cherche à faire émerger une « contre-langue » ?

J.-M. S. : Comme toi sans doute, je ne crois pas que le nazisme soit inscrit en creux ou programmé dans la langue allemande. Goethe, Hölderlin, Rilke, Kafka, Musil, Walter Benjamin, Hannah Arendt ont écrit en allemand. Mozart parlait en allemand. Wim Wenders a fait des films en allemand. Que de douceur dans cette formule, « ich liebe dich », faite pour être chuchotée au creux d’une oreille. Heureusement pour moi, l’histoire de Paul Celan n’est pas la mienne. Je ne peux pas juger. Simplement faire ce constat qu’il y a dans les langues étrangères certains mots pour dire les choses qui sonnent plus juste que ceux que nous propose la langue française. Par exemple, je trouve beaucoup plus beau le mot « violence » quand il est prononcé en anglais. Le mot « tyger », également, a beaucoup plus de détente, d’étendue sonore que le mot « tigre » (le rock s’en est servi : « Eye of the tyger »). En espagnol il existe des verbes, c’est-à-dire des mots chargés d’énergie, pour dire le lever du jour (alborear, amanecer) qui manquent cruellement en français, où l’on est obligé de passer par la pesanteur des substantifs. J’aime ces mots aussi, « lost in the translation » : désengaño, madrugada, neidich… Ce n’est pas original. Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Apollinaire ont utilisé des mots étrangers, et Paul Celan aussi, du yiddisch, de l’espagnol, du grec, du latin : « unde suspirat cor »…

4/ Inflorescence, malgré tout

M. H. : Après le surgissement du terrible, tu évoques, dans le poème « Forsythias », celui de la beauté naturelle. Pour cela, tu choisis l’arbre à fleurs le plus commun, mais aussi celui qui offre aux regards et aux abeilles les fleurs parmi les plus précoces : l’inflorescence du forsythia, c’est le début du printemps. Cet arbre se retrouve dans les haies, les parcs, les cours des immeubles. Dans ton poème, c’est la banlieue parisienne que tu décris, souvent associée à la morosité et à la répétitivité quotidienne du labeur et des transports en commun. Le poème commence ainsi : « Dans la géométrie lâche des villes / dans l’ébranlement des trains, du R.E.R, / avant d’aller au travail, / avoir vu, juste avant de partir, / là, sur le balcon, dans un jardin / dans l’ouverture des stores / la trace de la blessure, / l’essor de la journée. » (p. 31). Même au cœur métallique de la ville trouve sa place la mécanique naturelle, la naissance dont les signes nous touchent et nous soutiennent dans nos luttes ordinaires. La naissance gagne-t-elle un supplément de vérité au sein de ces environnements plus froids, de réputation moins poétiques ?

J.-M. S. : Je crois que je ne me pose pas la question ainsi. La poésie, plutôt qu’un lieu approprié, nécessite un milieu qui lui soit propice. Ce milieu ne saurait être que la vie de celui qui écrit, quel que soit l’endroit où il se trouve : la vie telle qu’elle s’invente ou se découvre, produisant sous la forme d’événements sensibles les signes par quoi elle se révèle et se relance. J’ai passé une grande partie de ma vie en banlieue et j’aime ces paysages. Combien d’heures passées sur les quais de La Défense à me sentir exister par le frôlement de tous ces gens qui passaient autour de moi en murmurant au pied des tours. Il faudrait passer une journée entière dans la station des Halles pour y noter tout ce qui s’y passe : gestes, regards, croisements, passages, bribes de conversations… Peut-être, oui, voit-on mieux dans l’architecture froide et nette de ces décors ce qui balbutie, en train de naître, et qui nous conduit ailleurs, dans un autre paysage, intérieur cette fois où il nous est demandé de naître nous-même et tout à fait.

M. H. : « Forsythias » est ton poème de printemps, de la renaissance. Paradoxalement, ce que l’on ressent à sa lecture c’est, davantage qu’une lyrique joie vivaldienne, un recueillement à la tenace nuance mélancolique. Tu écris par exemple : « Et si ce qu’on avait oublié / là-bas de nouveau naissait ? » (p. 48), ou encore, « Ils sont morts / il y a bien longtemps / Et toi, qui viens après, / tu ne sais pourquoi /tu te sens à leur côté / plein de joie. » (p. 50). Tu précises que le poème a été écrit en mémoire de tes grands-parents et de ceux qui les ont cachés et sauvés, en 1942. Le printemps, ce « premier temps » du cycle naturel, est-il propice à la réminiscence du passé, à la remémoration des temps et des êtres révolus, de ce qui a connu son dernier temps ? Le poème s’achève ainsi : « Forsythia, / le don d’une force : / un je gréé de nous, / l’énergie venue des graines / pour qui depuis toujours / se désintègre / et qui s’aliène. » (p. 54).

J.-M. S. : Il est vrai qu’un poème comme « Juste avant l’eau » qui a pour cadre le mois de mai explore un sentiment proche de la mélancolie : la possibilité de renoncer à naître, ce que Kafka avait résumé ainsi dans son journal : « Ma vie est hésitation devant la naissance ». Cela dit, je n’associe pas dans mon esprit, du moins pas consciemment, un contenu symbolique particulier à tel ou tel mois de l’année. Par exemple, pour le texte intitulé « Forsythias », c’est ce printemps-là, ce forsythia-là, de cette année-là. Nous venions d’emménager dans notre petite maison et nous avons découvert deux grands forsythias en fleurs dans le jardin. Pour la première fois de ma vie, j’ai fait attention à cette plante que je n’avais jamais vraiment regardée et je l’ai retrouvée à peu près partout, comme les éclats d’une bombe explosée, dans les jardins de banlieue et le long des lignes de train ou de RER. Par elle, j’ai pu m’inscrire dans une certaine durée, dans un temps plus long que le seul instant présent qui est celui de l’écriture, et être raccordé à d’autres temps, d’autres personnes qui m’avaient précédé dans le temps, mes grands-parents, ou qui allaient devant moi vers l’avenir sans que je connaisse leur visage. C’est ainsi, grâce au forsythia, que j’ai pu relier la naissance toute récente de mes enfants avec cet instant incroyable où mes grands-parents ont décidé, dans la minute, de tout quitter, tout ce qui faisait leur vie à Paris, pour sauver leur vie et celle de leurs enfants, et avec ce geste tout aussi incroyable de ces gens ordinaires, en Corrèze, qui sans rien savoir d’eux, les ont accueillis, protégés au péril de leur vie. Au moment de leur arrivée, par exemple, le maire du village a séance tenante déchiré leurs papiers officiels (qui portaient la mention « juif ») pour les remplacer par des faux, où mon grand-père prenant le métier d’agneleur (il était ingénieur) devenait indispensable à la vie du village. Ces gestes-là, ces instants-là, de pur risque, éclairent, donnent envie de vivre.

Tout le travail de l’écriture est de tenir ensemble la blessure et la naissance, la blessure (le plus souvent narcissique) permettant la naissance, la naissance réparant, justifiant la blessure et la transformant en fenêtre (qui fait tout ensemble naître et voir ce qu’est le fait de naître).

5/ Blessures

M. H. : Tu cites Kafka : j’aime à croire qu’il trouva dans les dernières années de sa trop courte vie, en particulier dans sa rencontre avec Dora Dymant, ce qui lui permit de dépasser cette hésitation qui fut à la fois je crois une blessure profonde, morbide, et une capacité d’amour extraordinaire (évoquant certaines scènes du Procès, Max Brod écrit : « Seul celui qui aime la vie du plus profond de son être peut conter de la sorte. »). Avec combien de nuances apparaît le naissant à l’homme blessé !

J’ai remarqué que ce motif de la blessure se trouve dispersé dans tout le livre. Par exemples, dans « Forsythias » encore, la trace de la blessure jaune des fleurs dont je parlais déjà ; dans « Dôme », le verre qui se fêle ; dans « Juste avant l’eau », les failles, et de nouveau cette fêlure du verre ; ou encore, dans « Le mutisme des moutons », les gorges et les entrailles des bêtes sous le couteau. Ces lézardes des corps, elles sont tremblantes et incertaines, fragiles et mutiques ; ce sont elles que tu suis tout au long de ton poème, elles semblent symboliser les sensations dans leur terrible (de tremere : trembler) réalité insaisissable, menaçant toujours de se briser. Mais c’est apparemment ainsi que tu conçois la naissance elle-même, comme nous le disions : l’émotion par laquelle nous venons à nous-mêmes, mais qui comme telle ne dit rien de nous ; ce qui dans le poète attend d’être recueilli et comme poursuivi dans l’écriture. N’y a‑t-il pas là une poétique déterminante, la tension au cœur de la pratique littéraire, cette vibration à l’intérieur du fragile dôme de cristal de l’esprit ?

J.-M. S. : Oui, on naît, me semble-t-il, par ses propres blessures qui sont des brèches faites dans la fermeture du moi, les contreforts de l’être. C’est de cette façon que l’autre nous entre dans le corps, se rappelle à nous et, ce faisant, nous appelle à naître. Les yeux sont comme des blessures. Nos joies, elles-aussi, sont comme des blessures. Il faudrait constamment s’inventer d’autres yeux, d’autres joies pour naître encore et pour cela accepter de s’exposer, d’endurer la passivité, se faire volontairement vulnérable.

Un de mes cousins hante régulièrement les brocantes pour y trouver des verres dépareillés. Chaque verre qu’il rapporte est unique et tous présentent des défauts : ébréchures, fêlures, irrégularités diverses. Il les range dans une grande armoire en bois dont la porte est vitrée et qu’il a conçue spécialement pour les accueillir. Quand il reçoit un invité il lui propose d’aller choisir son verre pour le dîner.

J’imagine cette armoire de verre les jours de grand vent, les soirs d’orage ou simplement quand le plancher de la maison pour telle ou telle raison se met à trembler… Quel extraordinaire instrument de musique ! Tous ces verres si différents se mettant alors à vibrer ensemble chacun avec sa taille, son volume, ses fêlures, émettant un son à lui, bien particulier. Un orgue de verre. Je me figure la poésie comme cet instrument : un assemblage de fêlures et de blessures dans la chair et le verre de l’expérience devenue langage… La transparence des mots blessés par la vie. Il faut que ça tremble quelque part dans sa vie pour qu’aussitôt l’instrument se mette à vibrer, à chanter dans le silence, à dire quelque chose de nouveau, à faire exister ce qui n’était plus entendu ou qui n’avait pas encore été dit. « Il y a le destin / Ce qui ne tremble pas en lui n’est pas solide » écrivait le poète tchèque Vladimir Holan.

6/ Voyage

M. H. : Conduit par un souffle, grand vent du Temps ou bourrasque de l’éphémère, ta poésie chemine, de lieux en lieux, de saison en saison, de seuil en seuil. Les mots se déposent sur ta page comme le pollen, fécondant la suivante et ainsi de suite, dans une découverte sans cesse renouvelée des formes variées de la naissance. Dans une dialectique avec les choses, c’est-à-dire avec les sensations qu’elles provoquent, l’écriture elle-même devient l’instrument privilégié de la naissance, et finalement une expression de la naissance.

Il existe cependant des failles, des douleurs, donnant ainsi la double sensation de la rencontre, gardée authentique par le truchement du hasard, et de l’initiation, elle aussi préservant la saveur des êtres. Mais finalement, ce voyage aboutit-il ? Ne se confond-il pas avec le temps de la vie, pour finalement ne jamais aboutir ?

Les paysages des Cévennes, ta région mentale, que tu as découverte à l’âge de quinze ans, surgissent au dernier détour de ton livre. Ils témoignent d’un pôle l’attraction, d’un lieu non pas idéalisé, mais qui donne direction, perspective. « Peu importe d’ailleurs / que l’on arrive / ou qu’il y ait une destination / pourvu qu’on passe par lui / et qu’on soit au bord / d’y parvenir, que cela / ne soit plus une question. » (p. 99). Ce lieu-là donne-t-il effectivement un élan à ta marche, une perspective à ton temps ?

Remarquons que les Cévennes, c’est une beauté simple et cachée, mais aussi vertigineuse parfois et faite des obstacles des failles. La beauté gît-elle dans ou derrière les failles ? Peut-on jamais savoir ce qui se tient au-delà de la fameuse faille des Cévennes ?

J.-M. S. : Oui, tu décris parfaitement à mes yeux le caractère de suite de ces poèmes où l’on progresse de deuils en seuils. Je m’étonne qu’on veuille parfois ajouter à tout prix un complément au verbe naître, « naître à soi-même », comme si le verbe « naître » ne pouvait plus s’employer absolument après le jour de la naissance, ou comme s’il ne portait pas en lui cette question infiniment déclinable en fonction des dispositions et des histoires personnelles : « naître à quoi ? ». Ne pas aboutir n’est pas un objectif en soi ; c’est une manière d’être fidèle au mouvement en nous de la naissance, au développement de cette question qu’il porte.

Quant aux Cévennes, elles se sont révélées pour moi comme le pays où naître. Paysage réel, qui a cette particularité de correspondre point par point, ou peu s’en faut, avec mon paysage intérieur – sans doute parce j’ai eu cette chance que sa découverte coïncide avec mon adolescence et que depuis ce temps, je l’ai choisi, j’ai voulu qu’intérieurement il me façonne. Je ne suis pas Cévenol, je suis entièrement libre à l’égard des Cévennes, c’est un paysage, un tremplin d’adoption. Les décrire, les observer, les parcourir, c’était, c’est encore me découvrir, m’aventurer plus avant par toutes sortes de circulations, dont l’écriture, dans l’événement de ma naissance. Qu’il faille passer par des obstacles, des déceptions, des fêlures, des joies, des blessures, et se transformer à mesure pour découvrir en advenant ce qu’il y a au bout, tout au bout de l’événement, c’est très certainement ce que signifie le mot poésie. « On apprend à naître sans cesse, à trouver sa pente, à la dévaler ; à connaître la nostalgie d’autres pentes, plus lointaines, ailleurs (où ?) et d’un dépassement qui serait sans retour. Certains appellent cela la poésie. » Henri Michaux (encore lui).

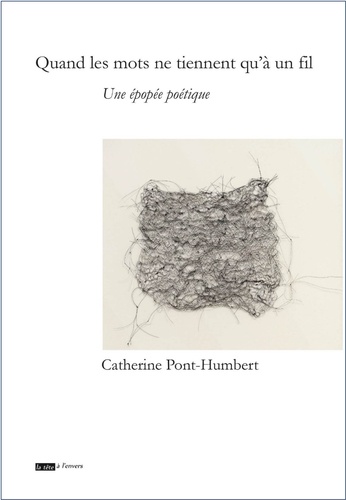

Dix secondes tigre, L’Arrière-Pays, 2011.