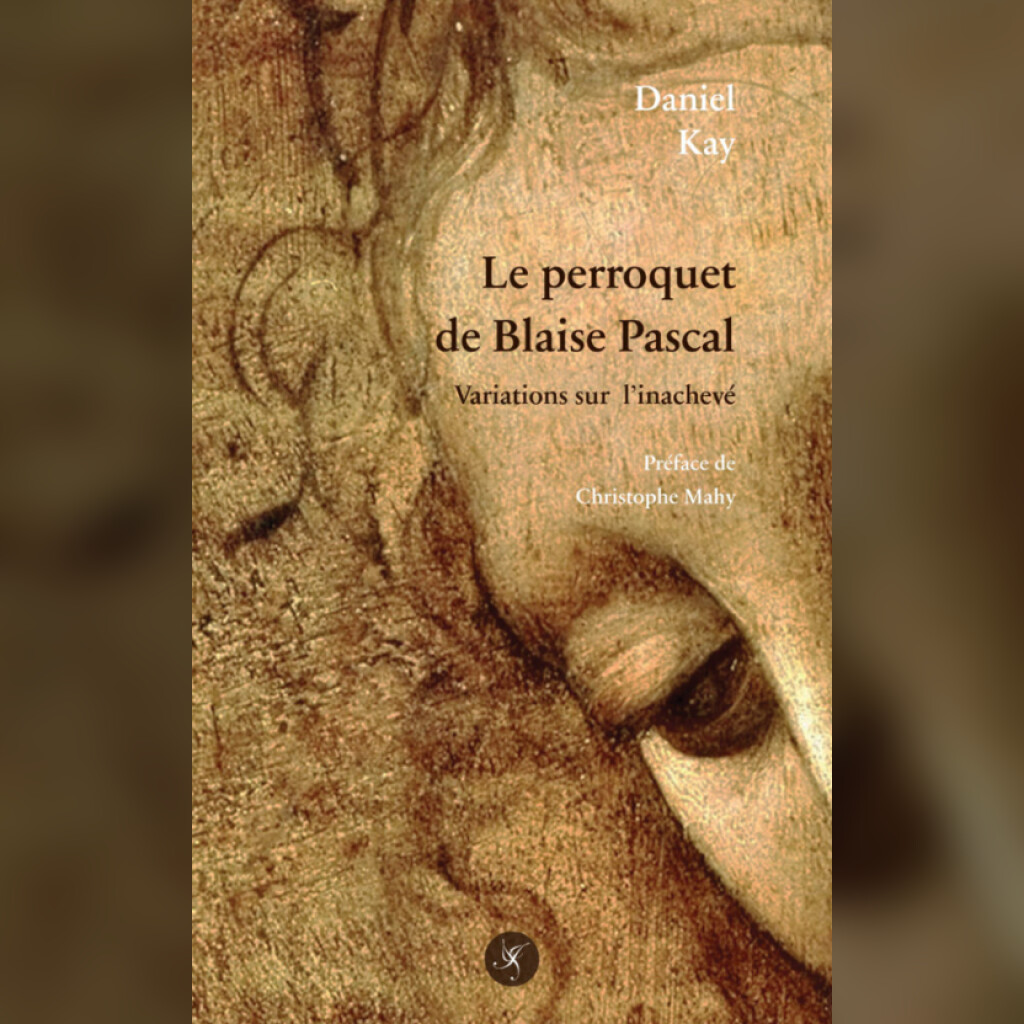

Daniel Kay, Le perroquet de Blaise Pascal

Variations sur l’inachevé est le sous-titre de ce livre-poème tripartite composé de centaines de fragments, d’une seule ligne, de plusieurs, de petits paragraphes, le tout diversement inspiré, bariolé, spontanément improvisé. Sa visée, son pourquoi : une méditation sans clôture sur l’étonnante puissance du peu, qui peut s’avérer éclair, mais sans prétention totalisante, baignant dans sa légèreté, son intime mais frêle caresse des phénomènes qui sont et des mots qui surgissent pour les honorer.

Et ceci sans aucun poids théorique (ce ‘fascisme’, PBP27), puisant plutôt dans les forces de l’instinct, de la modestie d’un non-savoir, d’une ouverture quant à la question des valeurs de l’art, écrit ou pictural, face à ce ‘parfum de mystère’ flottant partout sur la terre (53).

Fragment, ébauche, esquisse, note de carnet, de cahier : acte et lieu d’un in-fini, d’un aller-dans-le-sens d’un sens, cet ‘aller [qui] me suffit’, écrivait Char, geste pour frôler cet incessant ‘papillonnement’ (56-7) de tout ce qui est, qui à la fois résiste à nos nominations et les incite, inlassablement aussi. En voici quelques traces :

Daniel Kay, Le perroquet de Blaise Pascal, Éditions des Instants, 2024, 128 pages, 15 euros.

* Ponce Pilate à l’occasion de présentations pratiquait brillamment l’art de la formule.

* Il semble y avoir un aspect inactuel dans la pratique du poète ou du penseur qui décide de faire une œuvre fragmentaire. Inactuel ne veut pas dire nostalgique, encore moins passéiste ou réactionnaire mais la tentation de s’inscrire dans une temporalité, voire une historicité différente, légèrement décalée.

* Considérer le fragment comme un genre c’est du même coup manquer le fragment.

* Princier chez les romantiques allemands, le fragment, chez les modernes – Char mis à part – peut paraître moins recommandable. Presque voyou. Mauvais genre. Voir Scutenaire.

* L’encre du chemin. Par petites flaques.

* […] Le Titien en ses dernières années invente une sorte de tachisme figuratif insolite à la fois grandiose et ténébreux. Les dernières œuvres inachevées et retouchées avec les doigts semblent bien loin des compositions chatoyantes aux teintes délicates, aux lignes parfaites qui ont fait la gloire de l’artiste. Une porte s’ouvre déjà sur la Terribilità que développera l’inquiétant et sublime Tintoret. (98-9/117)

‘Inachever’, verbe intransitif, mais aussi, déclare Daniel Kay, transitif, poussant à reconnaître l’infinissable, cet aspect de l’être qui semble exiger qu’on demeure ‘dans l’Ouvert’ (24), dans le tao, le fleuve inarrêtable de l’ontos où notre poïein peut choisir de nager, en savourant les infinies différences de sa mêmeté, comme dirait Deguy, leur pullulement, ceci sans vouloir en diminuer la murmurante symphonie insaisissable par le biais d’une écriture orgueilleuse. Le livre de Kay, comme d’ailleurs ses Petits pans de Proust (2022) et Vies héroïques (2024), un foisonnant ensemble de touches, de ‘petits pans’, sans rien posséder, sans aucun sentiment d’une domination, d’avoir réalisé quelque chose de définitif, d’absolu. D’amicales étreintes plutôt, fuyantes, instinctuelles, sans aucune idée de parachèvement. Le cœur ‘primant sur l’esprit’, affichant ses ‘tendresses’, souligne Kay dans Petits pans de Proust (68; 91), et parfois son désir de jouer, d’inventer, l’histoire du perroquet de Pascal en témoignant, pure fantaisie, objet devenu objeu et objoie, dirait peut-être Ponge, fait d’aisance, de grâce, parfois de frivolité. Et chaque fragment une esquisse, un humble peu devant cet ‘incommensurable’ (71) de notre demeure cosmique, humble mais jamais un rien, du néant. Toujours un remerciement, une gratitude. Cérémoniels, solennels, souriants, joyeux. De petits signes ou marques en-deçà de toute arrogance signifiante, stipulative, de tout abstractif totalitarisme. Un livre-poème de petites libertés. ‘Le marcheur réinvente constamment, écrit Kay, le souffle du paysage’ (41). Ce beau livre-poème, acte et lieu de mouvance, de variation, d’une ‘grande passion se nourri[ssant] de l’inachevé’ (37).

L’inachevé, alors, ce peu sans insistance, sans lourdeur, ce ‘génie de la brièveté’, dit Joubert, que Kay cite (45); ce petit joyau du discontinu, de l’éphémère, d’un ineffable. Et ‘pour tout atelier le chemin’, ce petit sentier qui traverse la vaste, fourmillante vie, lieu d’inattendus, de spontanéités, d’inhérences, où, si souvent, manquent nomenclature et taxons, de simples adjectifs préférés (110). Le fragment, l’ébauche, plutôt que d’offrir raisonnement, logique, permet une présence suffisante, comme dans les arbres d’Alexandre Hollan (38) ou les derniers portraits esquissés de Léonardo et Michelangelo (passim), unis enfin par le biais de telles beautés splendidement improvisées malgré leur parcours conflictuel. Loin de viser un art-pour-l’art, cette textualité repliée sur elle-même, l’inachevé salue l’instant pour, étreignant sa mortalité, lui offrant sa main, lui dire adieu… pour l’instant, quitte à redémarrer, se rouvrir à ce qui est, sans penser à aucune fin, à la ‘guillotine’ de quelque point final (28). Inachever, ce geste qui frôle une petite et fuyante ‘quintescence’, ajoute Daniel Kay dans Petits pans de Proust (60), tombant amoureux de sa surgissante, papillonnante interface avec l’indicible essentiel au cœur de chaque chose, chaque moment, chaque aperçu ou sensation. Vivant cette microplénitude ontologique qu’est, destinalement, tout peu, tout petit pan, toute ébauche, tout fragment.