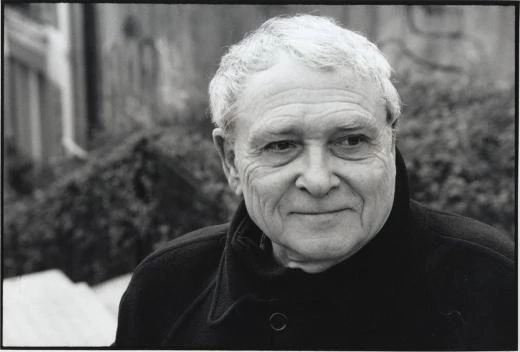

C’est par une lecture de poésie que j’ai d’abord rencontré l’artiste, dans la pénombre balbutiante du jardin au bord de l’eau de Béatrice Machet… Il y disait un extrait de son livre, Les Transitions narratives – 160 fragments regroupés en deux parties, alternant dans chacune d’elles chronologie et souvenirs par bribes arrachés aux brumes de la mémoire, tel celui-ci :

Une chaise sans fond m’attend au fond du bois. Je l’avais trouvée non loin de là et peut-être y est-elle encore aujourd’hui que je n’y suis plus. Je m’asseyais à califourchon, les coudes en appui, le dossier anuité. Peut-être je venais là pour attendre le bus mais je n’en suis pas très sûr. Plutôt foûter la déliquescente saveur de l’abandon, ce point d’orgue d’une dérive définitive qui tout absorbe sans cesse. Je devenais vieux. Plus vieux que le monde.

Des réflexions aussi, dont je retiens les deux fragments liminaires donnant la tonalité de l’oeuvre :

4 — « Je vis pour que quelque chose en moi ne soit plus ma propre trace. Celle-ci vacille. Je vis pour que l’oubli redevienne la flamme d’une bougie. » (phrase qui revient comme un leitmotiv dans le livre),

160 – « Le retour ? Il n’y a pas de retour. Le point de départ ? Il n’y a pas de point de départ. Le lieu de naissance ? Il n’y a pas de lieu de naissance »

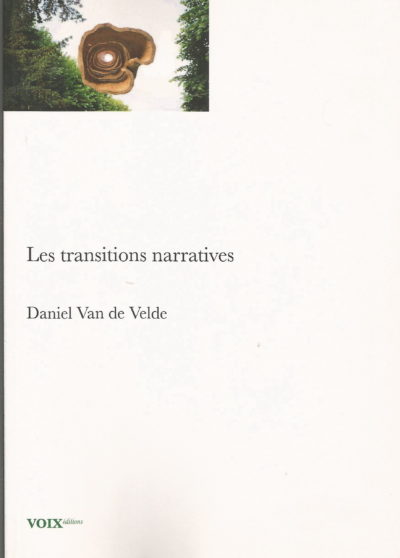

Les segments impairs, « chrono-illogiques » accompagnant ce parcours vers une aporie énoncent ce qui semble une autobiographie imaginée, au conditionnel dans la première partie, à l’imparfait dans la deuxième : « En 1965, j’avais un an. En 1966, j’avais 2 ans… », dates égrenées comme les années dans l’œuvre de Roman Opalka, inscrivant noir sur blanc, infiniment, la trace de l’irreversibilité du temps. Mais dans le texte de Daniel Van de Velde, se prolongeant, en amont puis en aval, dans un improbable futur – « en 2363, j’aurais 399 ans »… ce qui rend bien incertain le locuteur se projetant ainsi à travers deux fois 4 siècles… tant qu’on ne connaît pas l’autre pratique artistique du poète qui est aussi « sculpteur d’arbres » dirais-je, récupérant ces géants tombés, les creusant pour les restituer à l’univers que troue leur disparition.

J’ai rencontré de nouveau Daniel Van de Velde dans l’un de ces cafés neutres et modernes où l’on vous sert boissons et bagels, et qui me servent de lieu de travail quand je souhaite ne pas être distraite par le décor ou mes livres. Je regrette de n’avoir pas alors enregistré la richesse de notre discussion, et nous avons compensé cette erreur par un échange que j’appellerai épistolaire faute de mot pour désigner la communication courrielle qui est celle de notre époque.

C’est lors de cette rencontre que Daniel m’a donné le mince recueil de poésie chromatique qui retrace l’expérience d’une poétique du « numérique a minima, à partir de la série dite fréquences d’apparition » ainsi que la décrit le préfacier, Georges K. Zenove. Œuvre dont le projet est d’incarner le toujours-déjà-disparu dans l’usage social, « ce qui fait trou dans l’homogénéité verbalisée de la communauté », selon les mots de Christian Prigent cité dans la préface, et qui est à mon avis l’essence et le devoir de la poésie.

L’expérience retracée par ce livre est celle de mots apparaissant-disparaissant par superpositions, effacement, perforations de l’espace où ils s’inscrivent, et où leur fonction n’est plus de signifier ce qu’ils représentent, mais d’être figure/trace en creux de l’absence.

Et plus qu’à Mallarmé et son coup de dés transformant la page en espace, je pense à Magritte qui aurait pu dire « ces mots ne sont pas des mots » mais des objets « creusant l’espace » comme la pluie de signes sur l’écran du générique de MATRIX, cité par Karine Vonna Zürcher à propos de ce travail. https://www.youtube.com/watch?v=qQg6Mtjd0Ok – comparaison d’autant plus juste qu’une version monumentale de ces pages a été affichée dans l’espace public, bruissant de ce silence fait de toutes les rumeurs des passants, dans l’effacement du sens.

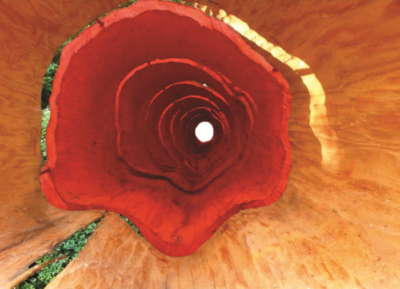

Ces textes qui interrogent le statut du mot, qui le dématérialisent en le privant de la sève du sens, me semblent fort proches des œuvres monumentales réalisées par l’artiste dans son travail sculptural. Partant d’une stère de bois, (récupéré, le jour où je l’ai rencontré, de platanes abattus le long d’une route), Daniel Van de Velde y découpe des bûches avec lesquelles il recompose scrupuleusement la forme de l’arbre sur toute sa longueur, avant de creuser, à la tronçonneuse et à la gouge, en suivant le dessin de l’un des anneaux de croissance, le cœur de l’arbre, ne conservant que les anneaux périphériques. Les cylindres ainsi obtenus sont reliés par des vrilles de métal de façon à ménager un jeu, un léger vide, entre les segments.

Daniel Van de Velde, Le Marronnier rouge, vue en coupe

A première vue, ce travail évoque celui de Dennis Oppenheim, et notamment les Annual Rings (1968) travail proche du Land Art, dont les photos furent naguère exposées à Beaubourg : l’artiste y projetait sur le matériau éphémère de la neige les cercles concentriques d’un arbre transposés à échelle monumentale : ces anneaux sont coupés par la rivière-frontière entre USA et Canada, à l’intersection précise de celle-ci avec la limite de deux fuseaux horaires, reliant en une installation unique les concepts variables de lieu, et de temps, dans une volonté de « créer une relation dynamique entre le lieu et les conventions qui le régissent » (catalogue d’expo), et jouent sur le passage d’une surface à l’autre. Le travail de Daniel, lui, n’interroge pas le lieu : ses arbres, dématérialisés, déterritorialisés, sont « hors sol » au sens premier du terme, la plupart suspendus dans les airs. La surface aussi disparaît : l’arbre est comme l’écorce d’un trajet, l’amorce d’un passage… Le projet est autre.

La seconde référence qui vient à l’esprit est celle de Giovanni Penone, représentant de l’Arte Povera, qui creuse lui aussi les arbres. Mais le projet de Penone est à échelle humaine : c’est son propre corps qu’il insère dans les arbres qu’il travaille, pour souligner, ainsi qu’il le dit, que « l’arbre est une matière fluide qui peut être modelée » — ainsi y inscrit-il par exemple la réplique en bronze de sa main, qui contrariera la croissance ultérieure du tronc, donnant lieu à de réccurentes métamorphoses dryadiques dans une partie de son œuvre 1 Giuseppe Penone, catalogue de l’exposition, Editions du Centre Pompidou, 2004.Ou bien tente-t-il, dans une œuvre comme L’Arbre-porte de 1993 de dégager, par l’évidement d’un tronc, l’arbre plus jeune qu’il fût quelques décennies plus tôt. Dans l’œuvre de Van de Velde, au contraire, l’homme est absent, autant que l’arbre, devenu structure énigmatique et interrogeante, dans laquelle je lis, pour ma part, l’amorce d’un labyrinthe plongeant au cœur de la réflexion sur l’esseité – de l’arbre, ou de l’homme…

.

Dennis Oppenheim, Annual Rings, 1968, U.S.A./Canada boundary at Fort Kent, Maine and Clair, New Brunswick. Copyright Dennis Oppenheim

.

Giovanni Penone, arbre-porte, 1993

Je laisserai la parole à l’artiste qui a bien voulu répondre librement à ma question ouverte :

Peux-tu me préciser le lien que tu établirais entre ton activité poétique et ton travail de sculpture — comment la mise en page de tes mots s’articule à ta recherche — pas seulement formelle — avec les arbres ?

Daniel Van de Velde, In Kamiyama from September 18 to November 18, 2006

Chère Marilyne,

l’évidement en poésie et en sculpture acte le fait que nous ne sommes ni au centre, ni propriétaires de ce que l’on voit. On se laisse traverser, ou bien on traverse du regard. Aimer, vivre, écrire ou déclamer, sculpter ou dessiner c’est faire acte de partage dans un univers intégralement déterritorialisé. J’erre ces derniers temps de textes en textes : Giordano Bruno, Lucrèce, Maître Eckhart, Nicolas de Cues, Carl Gustav Jung, Gilles Deleuze et Félix Guattarri. Une errance pour atteindre un niveau substantiel de l’art. Je dérive désargenté, sans horaires, un brin isolé mais j’accueille avec simplicité chaque mot, chaque branche, chaque tronc qu’il m’est offert de creuser. Ma vie devient trajectoire.

Si j’ai choisi le bois, du moins les troncs chus et les branches échues c’est que en terme de matériau, celui-ci est le juste milieu entre l’air qui est le plus léger et le plomb qui est le plus lourd. Un juste milieu dont la présence informe le mieux celle des êtres humains avec sans doute, en arrière-plan, un désir de nous ancrer dans la réalité terrestre qui nous conditionne.

Ce serait un comble, pour quelqu’un qui ouvre, qui creuse les arbres en ne séparant pas leur contingence terrestre de la question héliocentrique d’une lumière qu’ils contiennent chacun en leurs anneaux de croissance que je mets à jour, ‑année de lumière fossilisée‑, de t’envoyer “une réponse fermée”… Dans le foisonnement de notre première rencontre, je m’ouvre. Je m’ouvre également par les “plis et replis” de ton opus Mémoire Vive des Replis… que je ressens plus, lecture fragmentée de ma part, par une mémoire de ce que nous allons mémoriser. Genre Deleuze absorbé sous l’optique de Bergson, lui-même absorbé par le spectre substantiel de Spinoza…

Pour le fond commun poésie/sculpture – sculpture/poésie : je veux détacher de l’arbre ce que l’on y projette de bois, et détacher de la poésie ce que l’on y projette d’ontologie obsolète. Nos origines ne sont pas originelles mais trans-substantielles, ainsi que le fait supposer la théorie de la panspermie, (telle qu’expliquée dans ce passage du récit inédit intitulé Les Oscillations Incertaines Des Echelles De Temps :

Sous forme de spores, la vie se propage à travers l’univers. Une pluie sporadique et aléatoire d’acides aminés, capables de traverser les atmosphères grâce au rayonnement nucléique des étoiles. Certaines atterrirent, absorbées par la chute d’un météorite, et firent terre d’un lieu obstinément inculte et atrophié. Un vagabondage présémantique de prébiotiques dans les vides interstellaires. Et Tom de conclure :

- Je suis un être intercalé entre plusieurs mondes, plusieurs galaxies. En méditant, je remonte, avec lenteur, avec effroi, jusqu’à une forme de vie proche de la bactérie.

Pour le reste, la vie suit son cours et ce qui est œuvre dans ma trajectoire de vie transparait et rebondit constamment à travers la sphère lyrique d’un temps en spirale, éponyme de la pluralité des mondes. Je suis cyclique dans mes déplacements comme le bois ou le mot et la lettre qui ancrent chaque sculpture, chaque poème, sont des boucles de vie qui in-déterminent la linéarité supposée de mon existence. De toute existence. Ma trajectoire d’homme, d’individu se matérialise à travers l’arbre en creux, devenu spirale de lumière échancrée, intériorisée et extériorisée. Et, ailleurs et autrement, à travers le poème déterritorialisé. Ces deux facettes de ma démarche éventent notre supposé sens de l’orientation qui a abouti au dérèglement climatique. A une auto-dérégulation cosmique qu’il nous faudra apprendre à gérer au point de modifier notre conditionnement psychique d’être humain.

N’être finale

ment plus qu’

un être pour

être un autre

être.

René Char demandait “Comment vivre sans inconnu devant soi?”. A force d’œuvrer, je suis devenu inconnu à moi-même. Henri Chopin, dans ses investigations poétiques expérimentales rendait manifeste dans ses gargarismes “insignifiants” la force de notre souffle intérieur en le faisant fusionner avec l’externalité du vent au cours d’une tempête en Écosse. Un acte poétique fondateur, trans-générationnel et trans-moderne. Dedans dehors dehors dedans. Des reprises de vies, des débris de vies. Faire naufrage en soi et hors de soi. Paul Celan écrivait dans un magnifique poème, Tubingen, Janvier, ode à Hölderlin, que s’il nous fallait être, nous autres poètes, chantres de l’avenir, alors il nous faudrait apprendre à bégayer.

La roche d’Oëtre — La roche d’Oëtre — ARTerritoire (© Daniel Van de Velde

Tutoyer le vide, les interstices entre chaque mot, entre chaque lettre et absence de lettre dans la continuité obsolescente de la phrase ou du vers, pourvoyeurs de récits. Toute forme de prophétie à partir de ce poème relève du bégaiement. J’échappe à ce sens de ce qui advient, est à venir, par la trouée chromatique des mots qui organise la plupart de mes poèmes. Par mes mains, mes gestes, ma dés-appropriation du monde, je sculpte. Sculpter vient du latin scalpere qui veut dire ciseler, séparer, retirer. Je suis du côté du geste, de la geste, du gestalt. J’œuvre par l’évidement et ce faisant je reviens à la source de la sculpture qui amplifie le vide qui rend toute apparition manifeste. J’évide les arbres chus et délaissés qui comme les poèmes, avant d’être lisibles, producteurs de sens, de communication, sont pourvoyeurs de visibilité. Ce qui équivaut chez moi à une forme immanente de pensée. Oui Stéphane Mallarmé, oui Christian Prigent. Oui Auguste Rodin, Constantin Brancusi, Carl André, Daniel Buren et Pierre Huyghes. Oui, le poème est absorption lente et parfois sporadique du sens que l’on prête aux mots. La communication est porteuse de leurres, de mal-entendus qui génèrent des formes obsolètes d’actualisation. J’aime cette notion, chez Noam Chomsky ou bien chez Gilles Deleuze que le langage structure, avant tout, en chacun de nous, une forme inédite de pensée qui ne se résume pas à un sens commun. Le reste étant le plus souvent bavardage. Un bavardage que le corpus poétique d’Henri Michaux n’aura eu de cesse d’éventer. Pour dé-fabriquer le vivant dans lequel nous nous sommes paresseusement laissés signifier. Comme si nous étions des humains hors monde parcourant une terre inhumaine.

J’ai adoré la banalité du lieu où nous nous sommes vus pour la seconde fois, à Nice. Un lieu non-lieu. Dire dans ce cadre relève du non-dit, étant entendu que la littérature c’est l’art de transmettre de l’indicible pour, entre autre, fortifier l’exigence quotidienne et démocratique des mots, la capacité que nous avons à travers eux de formuler, vaille que vaille. Parfois, je perfore le temps pour nous faire coïncider avec la banalité de nos vies. La banalité des gobelets en carton qui en fin de conversation ont pérennisé les traces sommaires et datées d’une caféine asséchée. Une banalité exempte de tout héroïsme. Souviens-toi des “Ailes du Désir” de Wim Wenders, ce passage où Peter Falk, comédien décalé et ex-ange dit à Bruno Ganz, ange en surpuissance : “tu ne peux pas comprendre l’être humain parce que tu ne peux pas sentir, à travers le gobelet de café, la banalité bienfaisante de l’existence. Ces mêmes gobelets que le serveur ira mettre aux ordures.

Qui, parmi la cohorte des anges .… ”

- Rossano Onano : carnet de poèmes inédits - 5 novembre 2024

- Luca Ariano, Demeure de Mémoires (extraits inédits) - 6 janvier 2024

- A Casa di a Puisia — maison sans murs de la poésie — entretien avec Norbert Paganelli - 24 octobre 2023

- Une maison pour la Poésie 3 : Maison-pont de la poésie : conversation avec Michel Dunand et Christine Durif-Bruckert - 29 août 2023

- CHEVEUX AU VENT… un projet poético-humanitaire et participatif d’Antje Stehn - 6 juillet 2023

- Un Petit Musée de la Poésie (1) : rencontre avec Sabrina De Canio et Massimo Silvotti - 6 mai 2023

- Roberto Marzano, poète sans cravate - 29 avril 2023

- Mari Kashiwagi : Papillon (extrait) - 25 février 2023

- Trois poètes et leurs territoires : 1 — Christophe Sanchez - 25 février 2023

- Trois poètes et leurs territoires : 2 — Marien Guillé, poète de proximité - 25 février 2023

- Trois poètes et leurs territoires : 3 — Serge Prioul et l’appel de l’ailleurs - 25 février 2023

- CHEVEUX AU VENT… un projet poético-humanitaire et participatif d’Antje Stehn - 6 janvier 2023

- Mircea Dan Duta — Corporalités (extraits) - 31 décembre 2022

- Alberto Manzoli, le mythe au coeur de la poésie - 29 octobre 2022

- Giovanna Iorio : l’effacement des distances - 3 septembre 2022

- Charles Baudelaire, banal contemporain - 2 juillet 2022

- ll faut sauver la revue ARPA ! - 1 juillet 2022

- 6 poètes ukrainiens - 1 juillet 2022

- Les Journées Poët Poët, la poésie dans tous ses états d’art - 4 mai 2022

- Chiara Mulas, la poésie et l’expérience du terrible - 4 mai 2022

- A Casa di a Puisia : entretien avec Norbert Paganelli - 2 mars 2022

- Les prix de poésie 2021 de la Casa di a Puisia - 2 mars 2022

- 6 poètes ukrainiens - 2 mars 2022

- Bhawani Shankar Nial, extraits de Lockdown (confinement) - 1 mars 2022

- La revue M U S C L E - 3 février 2022

- La Confiance dans la décohérence — poésie et physique quantique - 5 janvier 2022

- ll faut sauver la revue ARPA ! - 21 décembre 2021

- I Vagabondi, revue littéraire des deux rives de la Méditerranée - 5 décembre 2021

- La Volée (poésie) (écritures) (rêveries), n. 19 - 22 novembre 2021

- La rue infinie : entretien avec Jean-Marc Barrier - 6 novembre 2021

- Alessandro Rivali, La Tomba degli amanti, La Tombe des amants (in La Terre de Caïn) - 2 novembre 2021

- Sommaire du numéro 210 — dossier sur poésie et performance - 8 septembre 2021

- Sabine Venaruzzo, la Demoiselle qui prend le pouls du poème - 6 septembre 2021

- De la Performance aux poésies-performances - 6 septembre 2021

- Un poète s’éteint : disparition d’Henri Deluy - 21 juillet 2021

- Edito et sommaire du numéro spécial Mémoire — n. 209 - 7 juillet 2021

- Shuhrid Shahidullah - 4 juillet 2021

- Présentation de la revue VOCATIF - 30 juin 2021

- Margutte, non rivista di poesia on line - 6 juin 2021

- Charles Baudelaire, banal contemporain - 2 mai 2021

- La revue Davertige, en direct d’Haïti - 2 mai 2021

- Naissance d’une revue : POINT DE CHUTE - 20 avril 2021

- Giuseppe Conte : L’Erica — La bruyère - 5 mars 2021

- Gustave : de fanzine à mensuel gratuit et toujours en ligne - 21 janvier 2021

- Luca Pizzolitto — Lo Sguardo delle cose / L’Apparence des choses - 5 janvier 2021

- Vinaigrette, revue moléculaire de photo/poésie - 5 janvier 2021

- Claude-Henri Rocquet aux éditions Eoliennes - 5 janvier 2021

- Feuilleton Bernard Noël sur Poezibao - 21 décembre 2020

- Revue L’Hôte, esthétique et littérature, n. 9, « De la nuit » - 21 décembre 2020

- Les Haïkus de L’Ours dansant - 21 décembre 2020

- Poésie mag - 7 décembre 2020

- Poesiarevelada - 7 décembre 2020

- Yin Xiaoyuan : Les Mystères d’Elche - 30 août 2020

- Patmos au temps du Covid 19 - 6 mai 2020

- Femmes artistes et écrivaines, dans l’ombre des grands hommes - 6 mars 2020

- Redécouvrir Marie Noël : autour de deux livres chez Desclée de Brouwers - 6 mars 2020

- Conceição Evaristo, poète afro-brésilienne - 6 mars 2020

- Giovanna Iorio et la magie des voix - 6 mars 2020

- Chantal Dupuy-Dunier, bâtisseuse de cathédrales - 5 janvier 2020

- Contre-allées, n. 39–40 - 6 novembre 2019

- Angelo Tonelli — extraits de Fragments du poème perpétuel / Frammenti del perpetuo poema - 6 novembre 2019

- Eurydice & Orphée : la parole étouffée - 6 septembre 2019

- Irène Gayraud, Chants orphiques européens, Valéry, Rilke, Trakl, Apollinaire, Campana et Goll - 6 septembre 2019

- Guy Allix & Michel Baglin, Je suis… Georges Brassens, Les Copains d’abord - 6 septembre 2019

- L’Orphisme et l’apparition d’Eurydice - 6 septembre 2019

- Barry Wallenstein : Tony’s Blues (extrait) - 6 juillet 2019

- Ryôichi Wagô : Jets de poèmes, dans le vif de Fukushima - 6 juillet 2019

- Siècle 21, Littérature & société, Écrivains contemporains de New-York - 6 juillet 2019

- Traduire Lake Writing de Judith Rodriguez - 6 juillet 2019

- Ping-Pong : Visages de l’Australie, Carole JENKINS, entretien - 6 juillet 2019

- Du côté des traductions : Acep Zamzam NOOR, Federico Garcia LORCA - 6 juillet 2019

- La Part féminine des arbres (extraits) - 7 juin 2019

- Daniel Van de Velde : portrait en creux de l’artiste - 4 juin 2019

- Ivano Mugnaini, extraits de La Creta indocile - 4 juin 2019

- Tristan Cabral : hommage à un poète libertaire - 4 mai 2019

- Alma Saporito : Poèmes du Juke-box, extraits - 4 mai 2019

- Derviche tourneur, revue pauvre et artistique - 4 mai 2019

- Enesa Mahmic, poète bosniaque - 4 mai 2019

- Sara Sand /Stina Aronson, poète et féministe suédoise - 31 mars 2019

- Artaud, poète martyr au soleil noir pulvérisé - 3 mars 2019

- Le Retour de Mot à Maux - 3 mars 2019

- Beatritz : le Dolce stile Novo revisité de Mauro de Maria - 3 mars 2019

- Poésie-première 72 : l’intuitisme - 3 mars 2019

- Angèle Paoli & Stephan Causse Rendez-vous à l’arbre bruyère, Stefanu Cesari, Bartolomeo in Cristu - 3 février 2019

- Judith Rodriguez, Extases /Ecstasies (extrait) - 3 février 2019

- Didier Arnaudet & Bruno Lasnier, Laurent Grison, Adam Katzmann - 4 janvier 2019

- “Poésie vêtue de livre” : Elisa Pellacani et le livre d’artiste - 4 janvier 2019

- Georges de Rivas : La Beauté Eurydice (extraits inédits) - 4 janvier 2019

- Elisa Pellacani : Book Secret, Book Seeds & autres trésors - 4 janvier 2019

- Un petit sachet de terre, aux éditions La Porte - 5 décembre 2018

- Wilfrid Owen : Et chaque lent crépuscule - 5 décembre 2018

- “Dissonances” numéro 35 : La Honte - 3 décembre 2018

- Luca Ariano : extraits de Contratto a termine - 3 décembre 2018

- Wilfrid Owen : Et chaque lent crépuscule (extraits) - 3 décembre 2018

- REVU, La revue de poésie snob et élitiste - 16 novembre 2018

- Apollinaire, Le Flâneur des deux rives - 5 novembre 2018

- Un Album de jeunesse, et Tout terriblement : centenaire Apollinaire aux éditions Gallimard - 5 novembre 2018

- “Apo” et “Le Paris d’Apollinaire” par Franck Ballandier - 5 novembre 2018

- Giancarlo Baroni : I Merli del giardino di San Paolo / Les Merles du Jardin de San Paolo (extraits) - 5 novembre 2018

- Sophie Brassart : Combe - 5 octobre 2018

- Michele Miccia — Il Ciclo dell’acqua / Le Cycle de l’eau (extrait) - 5 octobre 2018

- Alain Fabre-Catalan et Eva-Maria Berg : “Le Voyage immobile, Die Regungslose Reise” - 5 octobre 2018

- Revue “Reflets” numéro 28 — dossier spécial “Poésie” - 5 octobre 2018

- Florence Saint-Roch : Parcelle 101 - 5 octobre 2018

- Les Cahiers du Loup Bleu - 4 septembre 2018

- Sanda Voïca : Trajectoire déroutée - 4 septembre 2018

- Les Revues “pauvres” (1) : “Nouveaux Délits” et “Comme en poésie” - 4 septembre 2018

- Résonance Générale - 4 septembre 2018

- Pascale Monnin : la matière de la poésie - 6 juillet 2018

- D’Île en Elle : Murièle Modély, de “Penser maillée” à “Tu écris des poèmes” - 5 juillet 2018

- Créolités et création poétique - 5 juillet 2018

- La Revue Ornata 5 et 5bis, et “Lac de Garance” - 3 juin 2018

- Journal des Poètes, 4/2017 - 5 mai 2018

- “En remontant l’histoire” du Journal des Poètes - 5 mai 2018

- Patrick Williamson, Une poignée de sable et autres poèmes - 6 avril 2018

- Revue Traversées - 6 avril 2018

- Daniele Beghè, Manuel de l’abandon (extraits) - 6 avril 2018

- Jean-Charles Vegliante, Où nul ne veut se tenir - 2 mars 2018

- La revue Cairns - 1 mars 2018

- Denise Desautels : La Dame en noir de la poésie québecoise - 26 janvier 2018

- La Passerelle des Arts et des Chansons de Nicolas Carré - 21 novembre 2017

- Revue Alsacienne de Littérature, Elsässische Literaturzeitchrift, “Le Temps” - 20 novembre 2017

- Jacques Sicard, La Géode & l’Eclipse - 14 novembre 2017

- Nouvelles de la poésie au Québec : Claudine Bertrand - 16 octobre 2017

- Martin Harrison - 2 octobre 2017

- visages de l’Australie, Carole Jenkins - 2 octobre 2017

- Feuilletons : Ecritures Féminines (1) - 2 octobre 2017

- Beverley Bie Brahic - 1 octobre 2017

- Entretien Hélène Cixous et Wanda Mihuleac - 15 septembre 2017

- Laurent Grison, L’Homme élémentaire et L’œil arpente l’infini - 15 septembre 2017

- John Ashbery : Le Serment du Jeu de Paume - 1 juillet 2017

- Patricia Spears Jones - 30 juin 2017

- Les Débuts de Cornelia Street Café, scène mythique de la vie littéraire new-yorkaise - 16 juin 2017

- Au Café Rue Cornelia, Village de l’Ouest, New York : Une Conversation - 15 juin 2017

- Voix féminines dans la poésie des Rroms : Journal des Poètes 4, 2016 et 1, 2017 - 19 avril 2017

- “Mahnmal Waldkirch” et quatre traductions - 18 avril 2017

- Eva-Maria Berg, poème pour le Mémorial de Waldkirch - 18 avril 2017

- “La Mémoire des branchies” et “Debout”, deux recueils d’Eva-Maria BERG. - 21 mars 2017

- Judith Rodriguez : l’aluminium de la poésie - 3 février 2017

- choix de poèmes de Carole JENKINS traduits par Marilyne Bertoncini - 31 janvier 2017

- Feuilletons… Rome DEGUERGUE, Marie-Ange SEBASTI, Chantal RAVEL Christophe SANCHEZ, Gérard BOCHOLIER - 21 janvier 2017

- GUENANE et Chantal PELLETIER, aux éditions de La Sirène étoilée - 9 décembre 2016

- Muriel STUCKEL, Du ciel sur la paume. - 9 décembre 2016

- PING-PONG : Gili Haimovich - 25 novembre 2016

- Aux éditions Henry — Valérie CANAT de CHIZY, Laurent GRISON - 16 novembre 2016

- Le Journal des Poètes, Phoenix et Le Festival Permanent des Mots - 8 novembre 2016

- Ping-Pong : Deux poèmes et un entretien avec Kent Mac Carter - 31 octobre 2016

- Poèmes de Jan Owen traduits par Marilyne Bertoncini - 20 octobre 2016

- James Byrne, Une poèsie qui vous explose - 30 septembre 2016

- Fil de lecture de Marilyne Bertoncini : autour de Dominique CHIPOT - 17 septembre 2016

- Trois recueils illustrés — John TAYLOR, Sabine HUYNH, Anna JOUY - 10 juillet 2016

- Fil de Lecture de Marilyne BERTONCINI : Eloge du silence et de la légèreté, Eric DUBOIS, Cédric LANDRY - 10 juillet 2016

- Ara Alexandre Shishmanian, Fenêtre avec esseulement - 30 juin 2016

- Denis EMORINE : Bouria, Des mots dans la tourmente - 25 juin 2016

- Cahiers Littéraires Internationaux Phoenix n°20, Hiver 2016 - 20 avril 2016

- Xavier Bordes, La Pierre Amour - 19 mars 2016

- Entretien avec Shuhrid Shahidullah - 24 février 2016

- Pierre Perrin : Une Mère, le cri retenu - 21 février 2016

- Fil de Lecture de Marilyne Bertoncini : Nouveautés des 2Rives - 22 décembre 2015

- Angèle Paoli : Tramonti - 1 décembre 2015

- BARRY WALLENSTEIN - 29 septembre 2015

- Eric Dubois, Le Cahier, Le Chant Sémantique - 13 septembre 2015

- La poésie de Jan Owen - 5 décembre 2014

- Un regard sur la poésie anglaise actuelle (3) - 30 septembre 2014

- Martin Harrison vient de nous quitter - 9 septembre 2014

- Un regard sur la poésie anglaise actuelle (2). Géraldine Monk présentée par Steven J. Fowler et traduite par Marilyne Bertoncini - 16 juin 2014

- Un regard sur la poésie anglaise actuelle (1) - 9 mai 2014

Notes