Où que vous emmeniez votre parole, elle portera l’immensité du jour que l’Apocalypse de Jean, dans cette demi-heure du monde, retient à l’aujourd’hui.

Les tramways de Fontenay échoués dans les sables et les vestiges du parc, énumèrent leurs cimetières au-delà de la rumeur urbaine. Opposé à l’arrêt de mort qui fixe le verbe dans un état immuable, vous échappez au cynisme des prédateurs, votre écriture fidèle s’adresse à l’un, sans distinction d’origine, nous invitant à nous fier à cet inconnu de passage né du langage par le langage.

Vous parlez près de la lampe, dans la douceur d’un soir chargé des arômes de la fenaison ; portée par une vision filiale, la parole incarne cet absolu précaire, ce regard sur les biens du monde, avec la présence des lichens et des anémones sylvie. Vos méditations sur les vainqueurs vous conduisent à discerner ces aubes de bataille où perce la sommation. Voilà la guerre perdue, la débâcle et ceux qui menaient l’assaut, la bouche sèche devant les hameaux incendiés.

Adversaire des flots imagiers, de leur recel, de la peur, de l’arbitraire, vous offrez le secours de la buée sur les vitres, de l’éclat du ciel dans une flaque.

Transcripteur de l’être plus que des formes, vous allez au-devant de la fille de ferme, du maître de la demeure. Vous êtes là où l’on ne vous attend pas, étonnant de clairvoyance. Vous offrez la patience devant la déroute, l’ironie et la foi devant les certitudes, la bonté devant l’implacable. Libre, vous désencombrez trophées et races, vous offrez, dans la nouveauté et l’effacement, les mots laissés à l’étiage.

A pied sur le chemin de Trancault, s’ouvre la voie de votre écriture, dans cet après-midi traversé l’élégies, où vous portez attention à l’œuvre du jour.

Enraciné dans ces patois téméraires des Ardennes et de Franche-Comté, votre verbe chargé de fulgurances et d’élévation conduit la traversée des jardins endeuillés, la saison au goût de genièvre, les squares aux petits troènes, l’atelier du peintre, les passereaux posés dans la monotonie des pentes, la froidure des forêts hachées par la guerre, les savants déserts de Palestine et surtout ces aubes lumineuses qu’esseule le grand ciel dans l’oubli nocturne.

Votre longue silhouette de marcheur s’éloigne vers l’échancrure pluvieuse des monts, parcourant la campagne d’Avant, de la source de Charmolle au gué de l’Epine, au travers de lisières dessouchées, de prés entourés de scabieuses. Vous rencontrez percuteurs et tessons, fragments d’espérance que le sol doit posséder pour marquer le temps en se faible apparence.

Peu comme vous on su célébrer les nuages et la couleur des cieux : nuances, variations, soudaineté, éclat…. Au gré des saisons, à l’allure d’un cultivateur sans âge, vous éprouvez la terre blanche du Petit Champ, les toises, les boisseaux, les longues raies qui chargent l’automne de promesses féodales. Vous approchez la peine au plus près de charrues jusqu’au blé dormant.

Dans la traversée du bois de Magrones, vous connaissez par la main calleuse et la cognée, le sciage et l’engelure, le froid d’Austrasie, ou de cette Champagne pouilleuse où se mêlent abondance et désert. Vous comprenez dans votre chair cette lassitude de la relève, du faucheur usé par l’été, cette courbure des épaules, ce dos vouté que la chemise trempe de sueur.

Promeneur, vous occupez les sentiers désœuvrés, avancés jusqu’aux villages à peine lisibles dans l’immensité oscillante des luzernes. Sensible à la précarité du tâcheron, à son dévouement et son courage endeuillé, vous rejoignez l’église qui sur son promontoire voit circuler manœuvres et écrivains. Dans chaque étape de la vie, vous surprenez l’âme que nous fréquentons souvent avec indifférence et qui tant nous éprouve à son attente ou à son déni.

Ces travaux agraires, chargés de grincements, d’ahans, de rires, du souffle des attelages, des ces mufles humides, ces licols de corde, cette soif estivale étanchée peut-être à Charmelin, ces battements de moteurs assemblés aux moissons, restaurent la même application saisonnière de la vie. Dans cette effervescence reconnue, vous approchez le poids des heures que la mort recense jusqu’ au sépulcre. L’inspiration se poursuit dans un autre monde.

Le grand herbier talonne la marche, chaque fleur approchée enrichie l’heure de sa promesse. Au seuil du visible, le merisier se couvre d’une neige imprévue, malgré l’éclat de juin et l’appel du grimpereau. Vous observez le mouvement des bêtes, leurs traits, leurs passages chargés aux communaux. A l’incarnat des prés, au rebond des souffles de l’été, vous éprouvez ces gloires matinales que détrône un feu champêtre.

Un rosier Trianon dont la fraicheur renouvelle chaque heure, lié au jardin dans sa précarité, secourt l’instant par l’immensité de sa présence.

D’ici on voit le ciel ! On est posé sur la ligne de l’Est où gisent encore des traverses de chemin de fer, que des clous mâtés réservent à une gloire obstinée. L’hort des Martinettes s’étend vers l’enclos. Un abreuvoir de pierre borde le puits. Les senteurs de mélisse bercent les jeunes arbres du verger où exerce la sittelle. Des grappes de baies s’échangent, se croisent, dans cet éden où parfois les fleurs d’hortensia bruissent, comme le papier froissé des brouillons. Du potager au jardin sauvage, des sentes engendrent un univers dans l’apparat d’une jachère. Insectes et feuillages en ménage égrainent leurs trouvailles ; le vent s’affaire au grenier, dissipe par un vasistas les poussières estivales. Le jardinier interroge l’absence et le mystère avec la même sincérité, doutant jusqu’au trépas.

Vient alors la parole de l’illettrée, retrouvée en pleine nuit après la traversée d’un bois, auprès d’un Orion aveugle ; puis celle des ancêtres, de la vache aux reins brisés, le dos grouillant de vermine, celle du fugueur écœuré d’une viande havie, échappée d’un lycée ; la parole de ces Franc-Comtois enterrés face contre terre dont la protestation tenace conjure le servage, celle des ignorés, des abandonnés, interrompus par l’évidence des pleurs, soustraits à l’incrédulité par la grâce.

On devine la lecture vigoureuse d’un livre d’enfance : ce capitaine, chasseur de plantes, livré à un désordre bestial et cruel qui place l’homme dans une impitoyable collecte où les dangers rompus ensanglantent les pages.

Engagé par la parole, votre visage marque la pertinence, la gravité ou l’étonnement. Incisif, ironique, une question vous arrête et vous reprenez, pour adoucir une réponse trop abrupte. Vous servez l’alliance nécessaire du sacré et du quotidien qui réunit la terre défleurie, le labour et les déferlements du monde.

L’homme dispose de sa propre lueur : il façonne, dénombre. Il peut mesurer la terre avec un simple jonc. Tout ce qui s’avance dans le jour prête à l’échange et à la rupture. Dans un abandon sans postérité apparente, des troupeaux d’hommes attendent leur sort ; parmi eux, une poignée de solitaires détachent leurs médecines des lisières à coups de serpe. Plus tard, vous descendez le fleuve avec l’attention d’un collecteur, dans ce mouvement précis de la main, le balancement et la progression du fardeau, vers ce sommeil d’hiver où émergent des cathédrales.

La poésie ouvre le langage à cet obscur travail d’écriture. Naissent alors les œuvres et ce chemin si bref à parcourir – fussions-nous arrêtés à la mort de saint Jean.

Les textes sacrés, dans le dénombrement des temps prospèrent ou régressent mais dans le sein du père, il n’y a pas de rupture. Sa présence auprès de nous à la table appelle l’homme humble et incertain à la vision de la trinité inexprimable. L’évangile de Jean fait éclater Dieu dans un partage pour chaque être.

Vous retournez tantôt sur la crête des Barres, ornières, boue, crachin, voilà la marche que l’hiver malicieux offre à l’hilarité des passants, ceux qui cantonnent sur leurs terres. La chaussée trouve ses pas, par le chemin des Charbonniers ou par la rue Royale.

L’heure viendra telle qu’en songe depuis les vignes agrégées aux pierrailles, les charmilles masquant la fraîcheur des bassins de la Lanterne, où le bleu indompté des vitraux de Saint-Louis, le clocher sonnera cette bonne éternité que la veillée Pascale annonce dans l’éclat du matin.

NRF avril 2007 n ° 581

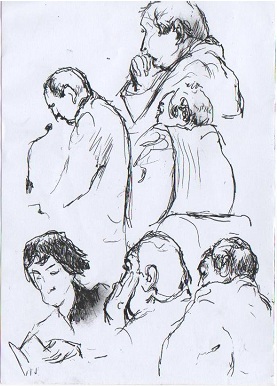

Esquisses exécutées par Raymond Canta lors de l’hommage à Jean Grosjean, le 1er décembre 2012.

Jean Maison, Gwen Garnier-Duguy, Olivier Germain-Thomas.