Propos recueillis par Anne-Sophie Le Bian

Anne-Sophie Le Bian – Mathieu Hilfiger, quand êtes-vous né et d’où venez-vous ?

Mathieu Hilfiger – Eh bien, je suis né en 1979, et, comme tout un chacun, je viens du ventre de ma mère.

A.-S. L. B. – Bien entendu. Mais où êtes-vous né ? Et quel est votre parcours intellectuel ?

M. H. – Je suis né à Strasbourg. Concernant mon « parcours intellectuel », c’est une question complexe. Celui-ci a justement commencé avec les rêveries aquatiques dans le ventre de ma mère, où j’ai appris en refluant dans la pénombre les rudiments de l’écriture. J’ai fait des études de lettres, de langues anciennes et de philosophie (aujourd’hui, je prépare un doctorat sur la poésie, en parallèle à mes autres terrains d’étude), mais cela n’a pas été essentiel par rapport aux efforts menés depuis toujours pour affûter mon regard. Sur autrui, sur moi-même, et sur les choses.

A.-S. L. B. – Peut-on apprendre à regarder ?

M. H. – Bien sûr. Apprendre à regarder, c’est développer son empathie. Et l’empathie, c’est permettre à un immense savoir intuitif d’affluer en vous – un savoir nécessaire pour un écrivain, à mon avis. Ce faisant, je suis devenu avant tout un regard, un peintre qui écrit, ou à peine, une toile blanche sur laquelle s’écrit un long texte. Et puis, très tôt je me suis affranchi des règles académiques, je me suis méfié des écoles, j’ai choisi mes propres sentiers d’édification. Ainsi, après l’avoir longtemps étudiée, je me suis détourné de la philosophie – et ce, malgré toute la science et la méthode qu’elle m’avait apportée, car elle m’a semblé toujours trop sectaire et inhumaine – trop éloignée des sentiers sauvages de la langue et des préoccupations humaines. Bref, si j’ai bénéficié d’une bonne éducation, finalement je me suis largement construit moi-même mon propre fond culturel. Ce qui me fait dire, en fin de compte, que je suis d’abord un autodidacte.

A.-S. L. B. – Vous vous défiez des écoles, mais le regard des autres compte-t-il tout de même pour vous ?

M. H. – Certainement. J’apprécie beaucoup les compliments, du moins ceux qui viennent des connaisseurs, c’est-à-dire des gens sensibles ; assez bien les critiques ; moins les reproches. Néanmoins, je ne cours pas après les retours de lecture. De toute manière, ils sont rares. Je travaille d’abord pour moi, l’écriture étant l’un de mes besoins essentiels, vitaux. Ensuite, il va de soi que toute mon œuvre s’identifie à une sorte de vaste hommage à l’humanité. Ce serait un euphémisme de dire qu’autrui y a sa place. Je brasse large, vous savez : les quelques échos que donnent des lecteurs à mon travail, je le prends en compte comme de l’information, que je stocke, comme tout le reste. J’ai toujours besoin d’informations, quelle qu’elle soit. J’accumule les données, en quelques sortes. Mais des données sensibles : des émotions, des comportements, etc. Ensuite, j’effectue un tri. Ce tri s’effectue naturellement en moi, c’est très pratique. Je garde les morceaux qui me plaisent – parfois, ce sont les bas morceaux. Tout peut être utile, un jour ou l’autre, pour ma création.

A.-S. L. B. – Cela explique-t-il votre étonnante facilité d’écriture ? Votre rythme de création est élevé, et ce, dans différents domaines.

M. H. – Oui, certainement. L’écriture ne se réduit pas au temps passé à mon bureau (quel que soit le nom que prenne ce bureau). Elle est sans cesse en mouvement à l’intérieur de moi. Mon corps sait qu’il s’agit d’une priorité pour lui, si bien qu’il y a toujours une partie de son énergie en activité pour l’écriture. (Je suis à moitié présent dans la réalité, et à moitié dans l’imagination). Là encore, je rassemble tout un tas d’informations, de sensations – c’est donc une même chose. Ces incessantes synthèses intérieures peuvent être fatigantes, mais elles font partie du prix à payer pour progresser dans mon art – je veux dire : dans le chemin de ma vocation. Ainsi, lorsqu’il s’agit, techniquement parlant, d’écrire, eh bien je suis presque toujours prêt, ce qui a à se dire se dit, avec une certaine fluidité. Vous pouvez me donner un crayon et une feuille, là, maintenant, je me mettrais sans hésitation à rédiger un récit, un poème ou une scène, ou autre chose. J’ai fait le gros du travail en amont, si vous voulez. L’écriture vient en bout de course, chez moi. Je dois dire que c’est assez exaltant. Constater le bon fonctionnement de cette capacité représente une abondante source de joie. A contrario, bien sûr, ses disfonctionnements sont très déstabilisants.

A.-S. L. B. – En quoi consiste cette activité intérieure ?

M. H. – Je vous l’ai dit : c’est une activité inconsciente ininterrompue, aussi énergivore que fructueuse. Il m’a fallu des années de discipline, de persévérance et de patience pour installer solidement ce processus en moi. Je fais feu de tout bois. Les plus humbles scènes de la vie quotidiennes me sont utiles. Un oiseau qui vole. Une parole de comptoir. La couleur d’une pierre. Ce feu brûle sans fin en moi, il me suffit de veiller à l’alimenter suffisamment. C’est un culte voué à Vesta. Pour le dire plus simplement encore : je cultive ma sensibilité comme mon bien le plus précieux. Maintenant, cette mécanique subjective constitue la part la plus propre de moi-même, la plus personnelle. Or, l’écrivain que je suis, mais l’humain, aussi, ne peut se constituer qu’en œuvrant à devenir toujours plus personnel, original. En ce sens, cette mécanique est mon « chef‑d’œuvre » qui se perfectionne tranquillement, que j’écrive ou non.

A.-S. L. B. – Vous n’avez presque exclusivement écrit que de la poésie pendant quinze ans, avant de vous lancer à corps perdu dans le théâtre. Comprenez-vous que cela puisse être déstabilisant pour les autres écrivains ?

M. H. – D’abord, je tiens à préciser que votre propos n’est pas tout à fait exact : j’ai commencé à écrire de la poésie en 1999, certes. Mais mon recours à la prose s’est rapidement développé : par l’écriture fragmentaire, d’abord – qui a été une grande histoire dans ma vie –, par le biais, aussi, de la poésie en prose, également, et ensuite par des proses inclassables, avant de courts récits. Sans compter les articles, entretiens, notes de lectures, etc. En d’autres termes, mon cas est encore plus grave que vous ne le présentez ! Mon rapport au style peut être considéré, en ce sens, comme l’histoire de mon rapport croissant à la prose. Et depuis quelques années, donc, en effet, le cher théâtre, l’éloge des voix passant dans les corps. Et des récits de moins en moins courts.

A.-S. L. B. – Vous ne répondez pas à ma question : certains de vos amis poètes ont été déconcertés par votre soudaine passion du théâtre.

M. H. – Oui, semble-t-il. Un collègue m’a même demandé si je ne craignais pas que mon travail poétique soit déconsidéré, vu mon engagement massif dans l’écriture dramaturgique ! Mais on ne choisit pas ! On suit la voix qui nous intime d’être mieux nous-mêmes, de jouer les instruments avec lesquels nous sommes les meilleurs, les moins malhabiles ! Je ne crois pas que ça retire quoi que ce soit à ma poésie. Je ne renie rien. D’ailleurs, il n’y a pas de cloisons : le théâtre n’est-il pas aussi poésie ? C’est ce que dit Olivier Py. C’est ce que disent aussi les grands maîtres. Les poètes doivent comprendre que ce n’est qu’un chapitre d’une même histoire. Un aspect d’une même passion dévorante. La notion de genre, voilà qui me déstabilise, moi ! Mes récits ressemblent à des contes, mon théâtre est souvent plus riche de poésie que certains recueils de poésie, etc. Il est vrai cependant que les poètes, plus que d’autres types d’écrivains, sont assez rétifs aux autres expériences littéraires. Pour une bonne raison – une raison bonne : ils sont manifestement les plus engagés dans la question du sens de la parole, dans l’exigence (actuellement si urgente) de régénération de la langue. La poésie, en effet, est proprement le fer de lance de la littérature, cette informe œuvre mondiale. Ceci dit, je ne vois pas trop pourquoi il faudrait accorder tant de crédit aux frontières génétiques. Les genres sont d’abord des catégories critiques, voire scolaires. Des grilles utiles d’un point de vue didactique ; mais ici inutiles et même dangereuses. Rien ne devrait se dresser devant la passion créative, le désir de dire, de la manière qu’on souhaite, de la manière qui souhaite être dite. Et chez moi, ces dernières années, c’est en particulier, c’est vrai, une voix dans la gorge des corps chancelant sur la scène théâtrale. J’ai trouvé là mon « instrument » propre, comme dit mon ami Jean Marc Sourdillon à mon endroit. J’ai choisi de persévérer dans l’exercice de cet instrument, l’écriture dramaturgique, qui m’a choisi. Il y a des poètes qui ne sont pas sectaires pour un sou, c’est heureux ! La plupart ne le sont pas, en fait. Par ailleurs, je ne néglige pas la poésie ou la prose. Et peut-être qu’un jour, je me détournerai du théâtre, et de la prose, et de la poésie, et de l’écriture toute entière, alors pour moi il sera trop tard pour rédiger mes mémoires.

A.-S. L. B. – La notion de « genre » ne vous parle pas.

M. H. – Non, la notion de genre encore moins que les genres eux-mêmes ! Radicalement, je crois qu’ils n’ont aucune espèce d’importance pour la création. Pour l’édition, peut-être. À peine pour l’école, n’en déplaise aux professeurs. Même à l’intérieur d’un « genre », il y aurait mille nuances à faire, des milliers de petits murs mesquins, coupants comme des rasoirs, à renverser. C’est aisé : ils sont de papier. En poésie, vous pouvez faire des vers, libres ou non, de la prose, du dessin, du théâtre, même, tout ce que vous voulez ! Croyez-le bien ! J’ai longuement travaillé dernièrement sur le recueil Raturer outre d’Yves Bonnefoy (étrangement négligé, alors qu’il est déterminant dans sa pensée poétique et un point culminant de son art), qui était un ami et un aîné des plus bienveillants. Eh bien, dans ce texte, il a ressenti le besoin impérieux de composer des sonnets (plus ou moins libres, par ailleurs), d’une grande pureté. La forme contrainte peut être la meilleure, dans certains cas, la plus propice à exprimer une vérité qui vous taraude, vous appelle de là où elle demeure, à distance. Une voix vous met au défi de relever le gant, de vous jeter dans l’enquête la plus incertaine. Cet incertain, ce non-déterminé, devenu si rare dans nos vies, est la source d’un grand bonheur.

A.-S. L. B. – encore cette fameuse voix intérieure.

M. H. – Oui, elle est mon principal interlocuteur. Elle doit le demeurer. C’est un alter ego qui me connaît mieux que moi-même. En vérité, il n’y a d’autre règle véritable, authentique, que celle de cette voix étrangère et familière qui vous appelle de là-bas pour susciter en vous le désir de dire. Cette voix réclame une forme expressive plutôt qu’une autre, voilà tout. Ou plutôt : elle vous met au défi de répondre à une question, suscite en vous le désir d’y répondre, et à vous de choisir le biais le plus propice pour y parvenir. Il suffit d’être assez libre pour accepter l’invitation, pour faire le pas de la danse attendu. Oublions tous ces petits murs, il y en a déjà bien assez ! Pensez que même au sein du théâtre, il y a mille possibilités expressives ! Le mot « théâtre », comme celui de « poésie », et de tout autre genre, et comme tout autre mot tout court, est un leurre, une apparence qui capte mal son objet, une simple allusion aux contours flous. Il y a des drames poétiques, des poèmes dramatiques.

A.-S. L. B. – Vous dites qu’il y a mille possibilités au sein même du théâtre, pourtant, le théâtre actuel semble presque tenir d’un seul tenant, il présente une certaine homogénéité.

M. H. – Je ne vais pas vous mentir : je ne passe pas mes journées à lire la production théâtrale actuelle. Je suis fainéant et je manque cruellement de temps, de sorte que je privilégie ma propre production – ce qui ne m’empêche pas de réduire un peu ma naïveté par quelques lectures. J’ignore donc si le « théâtre actuel » (qu’est-ce au juste ? Je l’ignore) est homogène ou non. Cela m’étonnerait fort, d’ailleurs. Par contre, je peux témoigner de la vaste possibilité de cette voix magnifique qu’est le théâtre. Mon travail dramaturgique en donne, je crois, un petit aperçu – je veux dire : un échantillon montrant au moins que la diversité théâtrale se fiche des limites.

A.-S. L. B. – Oui. Pouvez-vous nous dire en quoi ?

M. H. – Eh bien, nous sommes en avril 2017. À ce jour, j’ai écrit dix pièces, la plupart très différentes les unes des autres, sur les plans stylistique et formel.

A.-S. L. B. – J’ai lu récemment votre pièce Aux archives, parue en début d’année chez Édilivre. Elle me semble plutôt parente de la pièce Les Résidents, parue aux éditions Thot l’année dernière.

M. H. – Vous n’avez pas tort, je suppose. Ces deux pièces sont certainement les plus proches de toutes, à tout point de vue. Elles sont à lire en parallèle, éventuellement. Pourtant, elles ne se suivent pas dans l’ordre de ma création. Samson sur la colline, qui est une sorte de tragi-comédie de sensibilité « shakespearienne », les sépare (la pièce va paraître en fin d’année chez Thot). Vient ensuite (je veux dire, dans l’ordre de ma production), Patrocle, un poème épique en vers libres. Ensuite, La Glanée, un long drame romantique. Puis Voyage depuis l’inconnu, une causerie un peu absurde et aux accents ashkénazes, me dit-on. Puis L’Obscène, une véritable comédie burlesque. Ensuite encore, le très court Monologue Polyphème, en vers, avec lequel je reviens sur ma passion homérienne. Enfin, Des Hespérides, une pièce plus expérimentale, plus sombre, mais néanmoins burlesque. Viennent ensuite des piécettes très libres. D’autres projets sont en cours, Le Percepteur, typiquement contemporain, Polème, un grand poème épique, et Hors sang, un huis clos sombre. Et de nombreux autres patientent dans ma tête… Je construis un monde, je l’enrichis chaque jour.

A.-S. L. B. – J’ai retrouvé cet aspect comique dans toutes les pièces que j’ai lues. Est-ce important pour vous, le comique ?

M. H. – Oui, beaucoup. Ça fait partie de mon tempérament. J’ai toujours aimé imiter, jouer, mettre en scène, etc., aussi loin que je m’en souvienne. La mise en scène du comique pour contre la tristesse fabrique ce comique. Chez moi la tristesse est une anomalie, bien qu’elle ait couverte une grande partie de ma vie. On dirait que le comique est le fil conducteur de mon théâtre. Le comique constitue également un recours, un recours pour supporter l’horreur du monde humain, et pour transmettre ce sentiment de manière supportable. Par exemple, il est plus agréable et recevable (pour moi comme pour le lecteur-spectateur) de voir se débattre l’un de mes personnages avec les pensées qui le torturent sur un mode comique que sur un mode pathétique. Le comique, c’est aussi une arme rose pour attirer le lecteur, le provoquer à visage masqué. C’est que la confrontation de notre imaginaire avec la réalité est douloureuse… Je crois que les personnes sensibles au comique accèderont ainsi, dans mes pièces, à des niveaux de sens plus élevés.

A.-S. L. B. – Vous parlez de la « réalité », mais les scènes que vous décrivez semblent le plus souvent imaginaires, voire fantastiques. En tout cas, assez improbables.

M. H. – Vous vous trompez, à mon avis. Mon esprit ne fait que retranscrire – non, représenter – la pénible réalité humaine. De manière encore assez douce, d’ailleurs – je suis moins cruel que d’autres, que des Thomas Berhnard ou des Heiner Müller, par exemple, sans me comparer à eux. J’ai l’âme sympathique. Néanmoins, j’espère que cela ne rend pas mon théâtre moins véridique (c’est une possibilité que l’on ne peut pas exclure). Nous sommes peut-être trop habitués à la violence, à la haine. Mon théâtre représente cette violence et cette haine, mais avec douceur, et de manière concentrée, comme l’exige la littérature. La violence s’en trouve déjà atténuée grâce à l’ordre du récit, l’enchaînement rapide de l’action. Les gens sont davantage choqués par les élucubrations animales d’un personnage sur scène que par le massacre de leurs semblables à mille kilomètres de chez eux, c’est ainsi.

A.-S. L. B. – Vous exagérez !

M. H. – Exceptés quelques anges égarés parmi nous, la meute humaine, eh bien, à mon avis, quand on regarde de près ce qu’il y a dans la tête des gens, ce n’est pas très beau à voir. Et c’est un philanthrope qui vous le dit ! Ou si : c’est grand et minable, beau et terrible à la fois. Et ça fait le bonheur des dramaturges. Je crois que les gens qui vont découvrir mon théâtre vont se reconnaître. Comme moi je me reconnais dans mes personnages. N’est-ce pas le but du théâtre ?

A.-S. L. B. – Pour en revenir au catalogue de vos pièces écrites ou en cours d’écriture, on dirait une sorte de lecture ou de relecture de l’histoire du théâtre !

M. H. – Ah ! Je n’y avais pas pensé ! C’est intéressant. Je ne sais pas. J’y faisais allusion : le caractère cathartique du théâtre traverse le temps ; assister à l’emprise des liens qui enserrent, ça libère. De toute manière, dès que je lis, j’ai envie d’écrire, ça n’aide pas. Et je relis beaucoup, toujours les mêmes œuvres.

A.-S. L. B. – Lesquelles ?

M. H. – Celles de Homère, Platon, Virgile, Chrétien, Shakespeare, Grimm, Kafka, Perse, entre autres.

A.-S. L. B. – Parlons un peu de votre manière d’écrire. Dans nos échanges préalables, vous me disiez que votre méthode est originale, que vous ne passez pas par l’étape des brouillons.

M. H. – Que ma manière d’écrire soit originale, oui, je l’espère, mais elle l’est au sens où elle m’est propre. C’est celle qui me convient. De toute manière, je ne l’ai pas choisie. Elle s’est imposée à moi, à force de faire confiance à ce que je suis ; j’ai juste eu l’intelligence (ou la modestie) de l’accepter.

A.-S. L. B. – Eh bien, en quoi consiste-t-elle ?

M. H. – C’est difficile à dire. Voilà comment cela se produit – car c’est comme si cela venait d’ailleurs ; en fait, cela vient d’un autre moi-même qui me connaît mieux que moi-même, comme je le disais, et que j’écoute avec l’humilité que j’évoquais. C’est mon moi intérieur que j’écoute et honore de cette écoute. Cela se produit ainsi : je poursuis la culture du champ de ma sensibilité, confiant dans ce lent travail anarchique, sans direction, qui est à mon sens la clé du statut d’artiste. Des intuitions remontent vers la conscience : sensations plus ou moins opaques, indicibles, d’un monde à dire, d’un aspect de mon monde intérieur à exprimer. Cela peut être une phrase, un vers, une situation, un titre, etc. Et je sais que derrière ce morceau de sens, sous cette partie immergée d’iceberg, demeure un vaste territoire à explorer, à dire. Cette opacité m’attire, un impérieux désir de dire me travaille. Je classe ce morceau de sens dans ma tête, parfois sur un carnet. Et un jour, j’y reviens : je m’assois à mon bureau et j’écris. C’est tout.

A.-S. L. B. – Que voulez-vous dire par « j’écris, c’est tout » ?

M. H. – Eh bien, je m’assois, et j’écris : ça vient tout seul, je me fais seulement le scribe de cet autre moi qui sait. Je n’ai presque pas besoin de réfléchir. Moins je réfléchis, plus facilement ça s’écrit à l’intérieur de moi – plus ce qui est déjà confusément écrit accepte de prendre forme dans des mots. Je laisse remonter à la surface ce qui le désire naturellement. La joie vient de là : j’écris, ça vient tout seul, j’ai à peine à ordonner les choses et à les rendre lisibles selon les règles communes de la langue. C’est très spontané. L’impression d’une source qui coule, c’est tout à fait merveilleux, malgré les années ça ne cesse pas de me fasciner. Aucun souci stylistique ne me freine, ou si peu. À mon avis, cette méthode naturelle est la meilleure, c’est celle qui a le plus de sens, sans compter que c’est la plus productive. C’est ainsi. Ça ne s’apprend pas. On est seulement plus ou moins disposés à le comprendre et à le laisser advenir.

A.-S. L. B. – Mais les histoires, l’action que vous racontez dans un récit, une pièce, ou même un poème, vous devez bien l’anticiper, en prévoir le déroulement ?

M. H. – Non. Vous devez bien entendre ce que j’écris au sens strict : j’écris, ça s’écrit, je ne décide pas, tout vient naturellement, de manière extrêmement fluide, page après page, scène après scène, rapidement, sans que moi-même je ne sache ce qui va s’écrire, ce qui va se passer ! De sorte que je suis mon premier lecteur ; je découvre comme un lecteur lambda ce que j’ai écrit. Là réside certainement la véritable originalité de mon fonctionnement : fondée sur cette culture confiante de mon intériorité, et bien sûr soutenue par un minimum de savoir-faire technique, une parole d’une grande cohérence nait dès que j’écris, quel que soit le contexte ou mon état.

A.-S. L. B. – Ça paraît extraordinaire, surtout lorsqu’on commence à pénétrer la trame de vos textes, qui paraissent tellement structurés !

M. H. – C’est ainsi, pourtant. Le savoir-faire et la structure sont là d’emblée, la création se développe dessus. Tout est orienté en moi pour permettre la réalisation la plus libre possible de la création. Ce point est crucial. Ne pas entraver cette liberté, qui est déjà contrainte par le manque de temps et la langue, ce moyen nécessaire qui est aussi un « leurre », comme dit Bonnefoy, telle est la priorité absolue. Vous imaginez bien que dès lors, les questions formelles paraissent ridicules !

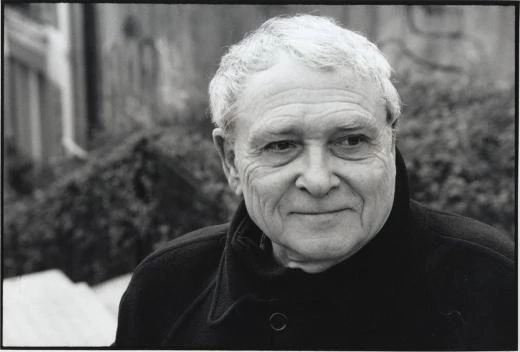

Présentation de l’auteur

- Entretien avec Mathieu Hilfiger — 1ère partie : La voix intérieure - 18 octobre 2017