Sous les mots, un texte qui résiste

« Il est impossible de percer certains secrets malgré un nombre incalculable d’enquêtes, on est simplement frappé par l’étroitesse des circonstances… ».

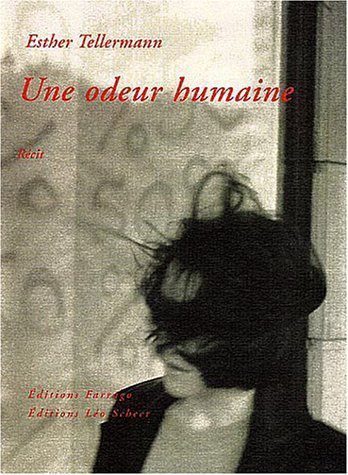

Ainsi s’ouvre,- sur une impasse et sur une sorte d’étau‑, Une odeur humaine, « récit » d’Esther Tellermann, publié en 2004 aux éditions Léo Scheer.

Récit ? Le terme, en caractères rouges –comme le nom de l’auteur lui-même et le titre‑, apparaît sur le grisé de la page en première de couverture. « Toute larme est rouge », dit, quelques pages plus loin, une voix qui apostrophe et invective son double, l’interlocuteur/ l’interlocutrice à qui elle s’adresse.

Esther Tellermann, Odeur Humaine (Une) (Coedition Leo Scheer), Farrago, Février 2004

Rouge, le sang qui a coulé, image de la catastrophe historique dont l’Europe a été meurtrie, durablement et irrémédiablement. Un récit de la plainte et de la douleur ? Non. Plutôt une interrogation lancinante. Comment mettre en mots le « verbe inhumain » dont chacun d’entre nous est porteur? Comment le faire résonner sans gémissements inutiles et sans lamentations? Quelles pulsations imprimer au langage pour donner à la prose d’Une Odeur humaine toute son ampleur polyphonique? C’est ce que l’écriture d’Esther Tellermann explore, dans ce récit tendu à l’extrême, dans une sorte de ferveur « fantasmatique singulière » « vers l’impossible à dire ». Qui ne se peut dire qu’en faisant le choix d’une ironie mordante.

L’ « ironisation » est sans doute l’un des procédés majeurs de la luxuriance de la prose à l’œuvre dans Une odeur humaine. Peut-être la caractérisation par le genre est-elle déjà la marque d’un écart dans la traversée du langage, et en filigrane, un indice de cette « ironisation » que la poète évoque dans l’entretien accordé à Patrick Ney pour la revue Nu(e) ? « Ironisation » nécessaire à l’élaboration du continu. Nécessaire distanciation.

Dès l’incipit, Une odeur humaine brouille les pistes. Esther Tellermann s’ingénie à bousculer les règles habituellement associées au genre du récit, celles de l’énonciation, notamment. Le lecteur déstabilisé a beau s’attacher à mener son enquête et tenter de se saisir du « qui parle à qui », d’où partent les voix, pour rejoindre quel point, le texte résiste et ne livre aucune réponse claire.

Ainsi de cette interrogation : «Où pensez-vous que nous ensevelissons l’odeur humaine ? » (57)

Qui se cache derrière le « vous » ? Quelle(s) personne(s) ce « vous » inclut-il ?

Ailleurs, au « je » et au « tu », répondent des voix entremêlées qui font alterner masculin et féminin. De même, au début d’un autre chapitre, une voix interroge qui passe du « vous » au « tu », puis au « je ». Est-ce la même voix ou d’autres qui se superposent ou se substituent l’une à l’autre :

« M’entendez-vous ? Non, je ne sens plus vos doigts, plus rien, tout a disparu, c’est éternel, on casse les morceaux de boue pour m’atteindre, apportez –moi l’eau du Nil, du Gange, l’énigme du Nil supérieur, pas de doute la mort me fut offerte dans une continuation temporelle. Comprends-tu les signes grattés par une destruction permanente, cette volonté d’effacer la grande figure pour voir s’il y a une ville flanquée de notre peur, un unique paysage repéré par aucun paragraphe de la loi, immobilisé dans nos paupières ? Je te perds je ne te perds plus, c’est la même litanie, nos fiançailles, oui comme une grande éclipse éprouvée jusque dans les coronaires. » (53)

De la même façon, aucun nom propre d’identité ne vient émailler les échanges; et les termes de Madame/Monsieur/ Docteur qui désignent les interlocuteurs ne sont pas des indices suffisants ou fiables. Au-delà de la question de l’énonciation, il est peu probable de parvenir à reconstituer une histoire, selon une trajectoire qui s’ancrerait dans un commencement pour filer vers la résolution d’une fin. Il semble qu’il en soit du récit comme de la vie. Une même question se pose, qui échappe à tout enfermement, celle de l’origine et celle de l’issue.

« Quand cela a‑t-il commencé ? On croit que les choses commencent, on s’aperçoit que le début n’est qu’un vertige, vous avancez et vous n’avancez pas, car la vie n’est pas systématisable sous un concept, Dieu merci. Ainsi qui m’assassine, s’il vous plaît ? »(25)

En réalité, ce qui constitue pour le lecteur une « instabilité énonciative » est pour l’écrivain nécessité de se confronter à ces « moments de dépersonnalisation » propices à « se laisser parler par les voix qui l’accompagnent ». Aussi dérangeante soit-elle, cette « instabilité énonciative » impose ses propres marques, « modalités techniques » et « câblerie » (disposition en paragraphes ou ponctuation, par exemple) et le lecteur déconcerté mais peu à peu décidé à se laisser prendre à cette pluralité, — somme toute assez semblable à celle qui caractérise la cacophonie de la conversation courante -, lui substitue progressivement sa propre voix. De sorte que le texte coule, d’un chapitre à l’autre, et, à l’intérieur d’un même chapitre, d’un paragraphe à l’autre, sans que le lecteur ait à cœur, en définitive, de se préoccuper de la question initiale. L’intérêt du récit est ailleurs. Le lecteur se laisse accaparer par cette « polyphonie énonciatrice » qui le force jusque dans ses retranchements.

« Ainsi, dans Une odeur humaine, celui qui parle est tour à tour homme et femme, victime et bourreau, capable d’amour et de haine. À nous la tâche d’interroger notre propre inhumanité : en cela réside l’éthique du poète », énonce clairement Esther Tellermann au cours du même entretien avec Patrick Ney.

L’« Ironisation » affleure également dans les leitmotive qui traversent les dialogues.

Ainsi de l’allusion récurrente à Shakespeare pour ponctuer le discours. Un leitmotiv dans lequel s’insèrent les clichés de la conversation tout en faisant acte d’autorité :

« Parle-moi de préférence de choses humaines, peut-être d’un site ancien, les morts aussi sont coupables, c’est dans Shakespeare… »

Ou bien :

« La mort n’est que l’expiation de l’inceste, c’est dans Shakespeare : fondations, fruits, taches du cœur, le père avili, il ne demande pas grâce, il n’écoute pas le temps… »

Ou encore :

« Considérez le monde avec effroi, lisez Shakespeare : notre siècle a allumé de grands esprits, dégagé des missions spirituelles, vérifié des hypothèses, mais la haine est pensable, c’est accablant, d’ailleurs, votre fente est-elle un concept ? » (15)

Au-delà de la silhouette éphémère de l’incipit qui cherche à se saisir de son image, « rien n’est vérifiable ». Pas même la réalité d’un individu dont les traits n’existent que pris dans l’erreur inhumaine de l’Histoire. Une simple erreur, qui ramène l’homme – et le réduit- à une « odeur ». Une « odeur de gaz », lit-on en conclusion de l’incipit d’Une odeur humaine.

Une odeur fétide, sacrificielle, se difracte en effet, tout au long du texte, odeur de chair brûlée et de cendre, toutes matières confondues, odeur diffuse qui persiste, portée par toutes les viles stratégies qui la soutendent. Le lecteur comprend d’emblée que l’extermination des Juifs sert de toile de fond au récit d’Esther Tellermann. Récit qui peut se lire comme une autobiographie impossible jusqu’au paragraphe final qui reprend comme en écho assourdi la formule initiale et ramène la vie à une suite de traversées en « eaux profondes » avec ses passes, ses écueils invisibles, ses contournements, ses morts successives, à soi-même et aux autres.

« On revoit toute sa vie les eaux profondes que l’on traverse sans même reconnaître les passes où nous avons échappé aux leçons apprises. C’étaient des passages invisibles et paradoxaux où, au prix d’une autre mort, nous avions suivi une eau souterraine, qu’importe, nous avions senti une odeur humaine. »(172)

Des voix parlent qui disent leur perception du monde, se croisent s’entrecroisent, se suscitent, se cherchent, chacune enfourchant son dada, ses leitmotive, ses hantises. Amour /haine forment un couple indissociable. La haine fait entendre sa voix, une voix jaillie de l’Histoire et commandée par la peur. La peur de ceux qui venaient de l’Est et qu’il fallait anéantir. Mais les rôles sont interchangeables et chacun peut être confronté successivement à ses propres voix contraires, le temps de basculer de l’un ou de l’autre côté du trou.

« Je n’avais aucune raison de vivre sans le meurtre que je te laisse opérer, c’est beau, aucune bête ne fait cela, la profondeur du vide photographié, ce point où tout bascule, le regard du bourreau qui vacille : avez-vous eu votre dose de réel ? » (13)

Explicitement nommés, les Juifs sont accusés de tous les maux par une voix qui s’adresse à son thérapeute :

« …Ce sont les Juifs cette sorte d’influence, j’aime les belles choses le travail la prière, c’est les Juifs ils m’empêchent… »

Ou encore :

« c’est écrit dans les livres les Juifs qui empêchent… Avec votre aide, docteur, j’analyserai les sources, je veux écrire un scénario mais quelqu’un s’interpose, je suis conséquent, j’étrangle… C’est les Juifs, ces manières déficientes, ces figures obscurcies, cet air absurde dans les magasins de confection, ils organisent les rapines en ballots déversés dans les cours… » (30–31)

Chacun reconnaît au passage des propos déjà entendus, mille fois ressassés. Des propos malveillants toujours prompts à surgir dans les bouches. De sorte que, sous la plume sans concession d’Esther Tellermann, le « juif » reste intolérable. Sans doute parce que le juif représente « quelque chose d’inadmissible ». Parce que le mot recouvre, (depuis les origines ?) « l’innommable », « l’inadmissible de la condition humaine. »

Une voix assourdie, la mienne, ma voix intérieure de lectrice, s’arrime tour à tour à toutes les voix inconnues et pourtant familières qui hantent le récit, devenu semblable à une ruche qui fourmille de mille résonances. Elle se heurte aux images tronquées, incomplètes, approximatives qui façonnent l’être traversé et ébranlé par les voix d’Esther Tellermann. Une voix de gorge domine, celle de l’écrivain et poète, qui prête vie à toutes les voix qui l’habitent et fait se lever dans son souffle épique les cendres toujours tièdes de l’Europe. Par ce souffle se rassemblent toutes les terreurs tenues sous le boisseau et la peur, celle-là même qui faisait construire le « trou où tout bascule », s’empare du lecteur. Car cette peur-là gît en chacun de nous — peur de soi /peur de l’autre‑, qui se nourrissent l’une l’autre.

« Voyez la sauvagerie, l’absolue sauvagerie de l’humain, vous-même, prenez‑y garde, vous avez la force brute des bourreaux, considérez les zones vides sur la carte des conflits planétaires, nous avons lutté pour la cause du progrès, d’autres braillent encore à coups de lance ou continuent de tricoter sur des chaises paillées, oui oui on referme les portes de l’enfer, c’est pas gratuit… » (26)

Il serait vain de vouloir trouver dans Une odeur humaine un quelconque réconfort, une vague amorce d’apaisement. L’instabilité énonciative bouscule toute assurance de sérénité. Rien n’est réel ni réellement vérifiable, rien n’apporte de réponse, pas même le chant d’Orphée, qui porte en lui, dans le lyrisme le plus séduisant, les marques de ses contradictions et limites :

« Chante Orphée, aucune bête ne fait cela, un hymne selon les règles du contrepoint qui sacrifie à l’élégance du contour mélodique, prépare dans la combinaison cherchée l’avènement de la fugue ou de l’orchestration, excède l’étendue dans l’impureté d’un style, sépare le crime du crime. »(92)

Ni même l’amour, lequel, même au plus fort de son évidence, reste sourd à nos aspirations d’éternité et ne peut y répondre:

« Je t’aime ô mon amour, aucune bête ne fait cela, introduire un motif qui dépasse le présent dans une plainte inextinguible, une lumière qui signifierait tout notre cœur. Nous nous serions installés définitivement dans l’être comme dans l’éternité, à peine appartenons-nous encore au monde puisque la splendeur évite cet intérêt particulier pour les plans où ne s’effacerait pas l’ombre, les situant sur une scène plus haute, comparable à une constellation silencieuse. »

Que dire d’autre, sinon que ce texte magnifique est inépuisable, que chaque voix qui porte la nôtre en suspens dans la sienne, ouvre des voies nouvelles aux interrogations du lecteur. Que conclure est impossible, tant est dense la réflexion qu’Une odeur humaine suscite.

Reste le souffle de la langue, qui gagne et emporte comme une houle sur laquelle s’abandonner, au moins momentanément, avant que ne revienne, avec le ressac, la vague violente des considérations philosophiques et historiques et la vision cauchemardesque de la fosse :

« Je t’aime ô mon amour, c’est une sorte de direction implacable, cela persiste ce centre tout entier, chaque chose ici ne connaît ni l’épreuve, ni le dehors, ni la rencontre, non nous sommes le même noyé maintenu sur les eaux, désespérément oui au-delà de lui-même, je t’avais cherché dans l’insouciance, suspendu à ta préoccupation comme à une matière dernière, tu disais ne pas te reconnaître dans la langue que je t’adressais mais il y a à l’intérieur de chaque langue une marge réduite où nous ne sommes pas mais où nous pouvons ne pas être étranglés… »

Et pour la poète, l’écriture, seule « Terre exacte » susceptible de d’accorder sa force à « l’émergence de vivre ».

Terre exact

légendes captives

des transparences

d’un nom

d’homme

et demeure le contour

messager d’une flamme

devenant mémoire

jadis se dresse

hors du mourir.*

* Poème d’Esther Tellermann, Terre exacte, Éditions Flammarion, p. 219

- Éliane Catoni, dans l’ombre d’Yves Bonnefoy - 6 juillet 2023

- Apporte-moi tes chants, Ô mer… : notes sur l’oeuvre romanesque de Giuseppe Conte - 5 mars 2021

- Éliane Catoni, dans l’ombre d’Yves Bonnefoy - 6 mars 2020

- Angèle PAOLI : Le Chevalier à la barrette & La Vénus aux euphorbes - 23 octobre 2016

- Esther Tellermann : Une odeur humaine ou l’impossible autobiographie. - 22 décembre 2015

- Les chemins de traverse d’Angèle Paoli (4) - 23 avril 2014

- Les chemins de traverse d’Angèle Paoli (3) - 14 février 2014

- Les chemins de traverse d’Angèle Paoli (2) - 18 juillet 2013

- Les chemins de traverse d’Angèle Paoli (1) - 30 mai 2013