Y a‑t-un genre à l’écriture du poème ? Question sans doute aussi vaine que les polémiques passées autour du sexe des anges ! Il y a évidemment des thèmes, des points de vue qui ne peuvent que leur appartenir, ou tout au moins suggérer que l’auteur se mette dans la peau d’une femme pour explorer la maternité, par exemple…La diversité des recueils reçus en début d’été invite loin des clichés, à esquisser une carte de ces écritures. Voici un bref florilège commenté de mes lectures estivales, qui ne fait que tracer imparfaitement des pistes, que le lecteur est invité à poursuivre, en piochant aussi dans le « panier » des livres reçus, dont la liste figure en page d’accueil.

*

C’est, comme une évidence, par Judith Chavanne qu’il nous faut commencer : en effet, le recueil qu’elle signe, publié dans la petite collection « La main aux poètes », des éditions Henry, s’intitule « Elle chantait » - et nous donne à lire des variations autour du chant d’une Orphée-femme dont la parole s’affirme et la libère comme une danse aux dimensions de l’univers :

« Elle chantait.

En elle et autour, c’était

comme la roche doit se réjouir

d’être pour l’eau ruisselante un passage

ou comme le bois dans l’herbe

défend son coin

de lumière quand vient le soir

et que l’écorce du sapin est alors

une rose halte »

et plus loin :

« au lieu qu’un chant,

c’était dans la salle des pas perdus,

des êtres évasifs, le surgissement

d’une danseuse, arabesques et volutes ;

avec quelle décision le chant

osait en elle, il dansait. »

Cette danse cosmique naît, de l’ombre d’une silhouette, remémorée à partir d’un fragment de « page dérobée » — désormais introuvable, ou rêvée — sur laquelle méditent « du lointain de sa maturité, un homme (qui) se souvient, et il écrit » et une enfant lectrice recréant, devenue à son tour scriptrice « la femme, la mère, quand elle chante ».

Le dispositif complexe – et inattendu — de cette double mémoire s’inscrit dans le cadre d’une fenêtre : « ce qui se présente comme l’équivalent de cette femme : une fenêtre découpée sur le ciel. A hauteur de l’enfant dont elle a adopté la place, il n’est possible de voir que cela ». Mais le recueil marche-danse avec la voix du souvenir, en quête de ce « mot qu’on se remémore / grâce auquel, ce jour, le corps se remembre ». La grâce de cette danse touche le verbe de la poète.

*

Le désordre amoureux est le thème du recueil d’Isabelle Alentour, Je t’écris fenêtres ouvertes, publié par la dynamique maison d’édition d’Antoine Gallardo, « la Boucherie littéraire », dans sa nouvelle collection, caractérisée par une couverture monochrome correspondant à la couleur des pages intérieures.

Ici, c’est le bleu qui domine – bleu du ciel entr’aperçu à la fenêtre peut-être — bleu de l’ombre évoquée « l’ombre de ton souvenir est un ciel dans le ciel » — bleu de la page sur laquelle se couchent les mots pour évoquer ce que narre de façon épistolaire ce recueil – une rencontre, et sa remémoration, dans l’absence nécessaire à l’écriture qui, jamais « n’épuise l’attente ».

En 4 chapitres (Un, Deux, Seule et Nous), de l’attente initiale, en passant par la rencontre, la séparation, au futur impossible imaginé sur le mode des jeux d’entants (« on dirait que… »), la poète nous plonge dans le continuum de cette attente, suspens souligné par l’absence de ponctuation. « Comment se nomme-t-il ce temps » s’interroge d’abord la scriptrice, aux prises ensuite avec une perpétuité matérielle, qui englue, entre « chair et sève », au cœur de ce manque qui troue même la page et la syntaxe.

Ces poèmes de désir, où la sensualité du monde (« une goutte de pluie ventrue » par exemple) fait écho à la « calligraphie lascive » du corps, disent aussi la hardiesse, l’impudeur du désir féminin — « désir animal » — dans un langage cru où le scopique pourtant évite la pornographie par la tendresse, la précision et la beauté des images, d’un érotisme qui hisse ces textes à la hauteur des plus beaux poèmes d’ amour :

« Je nomine ton corps homme de Vitruve et sa force en afflux Cuisses et bras déployés buste haut large empan j’agrippe tout de toi quand tu tends une main glisse un doigt lèvres chaudes et restes sans bouger me laisses devenir avant que d’être toute

Non ne te hâte pas je veux tout emparée abouchée je désir animal à voix basse écorché comme pour moi mais à toi je t’aime comme un vivat avec tout ce que j’ai et ce que je n’ai pas »

*

Le lien sexuel/sensuel entre poésie des corps et écriture éclate dans L’Entaille et la couture, d’Estelle Fenzy, autre superbe texte amoureux publié, lui, aux éditions Henry. Ecriture pyromane, d’une poète dont le recueil « Mère » vient de sortir à La Boucherie Litttéraire. L’Entaille et la couture est un hymne amoureux ardent — « Tu as fait feu de ton bois / dans ma maison », un blason du corps amoureux dit avec une liberté qui en fait un texte d’un érotisme aigu, impudique et naïf à la fois, nouant sensualité animale — « Je suis cet animal » dit la poète — et tendresse presqu’enfantine, comme ici se décrivant « Le nez sous ton aisselle / comme une petite bête ».

Cette mise à nu des corps dans l’amplex amoureux, cette «exactitude» du langage qui ose nommer chaque geste, chaque détail, dans une série d’instantanés de l’acte, les pare aussi de dentelles ou de tatouages, qui sont autant signes érotiques que traces d’écriture : « Mon corps est crayonné / sa mémoire langagière »- et l’amant est la page où s’écrit le texte amoureux : « Les accents tes bras /les points tes genoux // et // ton sexe virgule / où s’attarder vraiment // ponctuation vivante /repos du langage / sur ma bouche ».

« Ecrire et caresser – oui / de la même main »- inlassablement, pour tisser ce texte qui a lui aussi l’authenticité et l’audace des grands chants d’amour, hissant le texte parfois à la hauteur d’une cosmogonie, entre salive du dire et averse créatrice.

*

La maternité, bien sûr, est un topos typiquement féminin, pourrait-on penser – ce que le recueil d’ Estelle Fenzy Mère ( Boucherie Littéraire), confirme avec la même “im“pudeur que son exploration du territoire de l’étreinte et du coït. On retiendra plutôt pourtant le texte inclassable de Claire Tencin , Le silence dans la peau – désigné comme récit, aux éditions Tituli : il bouleverse tout ce qu’aurait d’attendu le thème de la maternité, pris ici à rebrousse-sensations et à rebrousse-mots : l’auteure y étudie ce qu’elle nomme « Interruption Volontaire de Maternité » — non pas le refus d’enfant, mais le refus de se soumettre à la pression sociale qui veut que le destin physiologique soit non seulement consenti, mais désiré, comme l’unique aspiration du devenir féminin.

Commencé comme un poème, avec deux mots jetés sur la blancheur de la première page – silence / peau – le texte s’organise peu à peu, sort du mutisme par la voix qui pose peu à peu un sujet face à l’écran vide de l’impensé, donne voix à la mère qu’elle tire de son «silence ancestral» dans une page magnifique consacrée à la langue maternelle «qui n’est que la langue des frontières de la géographie d’un peuple», confisquée à celle qui dépossédée se replie dans le babil enfantin et à laquelle le « Récit » se substituera, devenu « le sujet manquant de la mère », constituant peu à peu une syntaxe qui lui permette de dire – et de rayer, comme ce mot « maternel » biffé sur la page.

La mère est/ n’est pas une mère précise, au silence obtus et au pied-bot, comme un personnage mythologique, qui donne naissance à. Sans cri. Malgré l’incision dont la cicatrice marque la narratrice, balafre-fermeture-éclair. Il s’agit de « la Mère toute générique que le Récit veut attraper par la peau » sous la plume d’une fille tout aussi générique que particulière. Cette fille aux yeux verts qui ne ressemble à personne et lit des livres. Et qui s’insurge : « il y aurait une pensée féminine à rayer ce sous-ensemble sexué dans l’ensemble de la pensée globale, genrée pour dire comme, le mauvais genre réhabilité par la doxa universitaire, cette duperie lexicale qui croit débusquer l’illusion ». Et le récit remonte l’arbre généalogique incomplet où manque l’aïeule, enfuie avec un amant, remonte à l’origine, Lilith, la rebelle, la lubrique, présentée comme démoniaque, que la Genèse tente d’effacer en créant Eve, femme soumise, et innocente, par qui la malédiction se perpétue. Et se rejette, dit la narratrice – peut se rejeter : « Des actes isolés font silence autour d’elle, ceux de la mère qui défont la Mère-tout ‑amour, je pense à ma grand-mère, à celles qui accouchent sous X, à celles qui tuent leur progéniture dans un déni de grossesse, à celles qui ne peuvent pas aimer ce qu’elles ont mis au monde…». C’est la prise de conscience de ce monde marginalisé, privé de parole, que raconte le texte – la lente prise de conscience politique de La Fille, qui s’émancipe grâce aux livres (Annie Ernaux, première citée), grâce à la liberté des expériences sexuelles et érotiques — « Le Récit a dit à la fille qu’il lui manquait les mots. Que l’érotisme ne vient qu’avec des mots ». Et délivre de la « femellitude » primitive : « J’ai continué à écrire mes théories dans ma tête. A me défendre du pronom personnel par le pronom générique. Tout se tramait dans ma tête en imitant la syntaxe des chasseurs, c’était comme une répétition pour conquérir mon droit d’appartenir à leur clan. »

Claire Tencin écrit juste. Recomposant le Récit de/pour sa mère, elle retisse ce lien mère/fille qui les mène sur une tombe du Havre où les désirs échoués du passé seront enfouis comme la montre de la grand-mère. Elle nous donne un texte magnifique, qui résonne comme, peut-être, le silence enfin rompu, la peau sensible d’un tambour.

*

Remontée sur l’arbre généalogique aussi, le très court et dense « Renée en elle » de Cécile Guivarch, publié en 2015 dans la collection « La vie comme elle va » aux éditions Henry, et dont je n’avais pas encore parlé. A tort : Cécile Guivarch y fait le récit chamanique d’une « possession » : la Geste de l’ancêtre, Renée, disparue de la mémoire familiale, mais qu’elle retrouve au cours de ses recherches généalogiques. Un peu à la fois, elle retrace la vie de Renée, les étapes de sa jeunesse – ses premières règles, ses premiers émois amoureux, les naissances – les enfants morts… La narratrice est habitée par cette parente défunte au point qu’elle lui donne sa voix, dans un dernière partie tragique où se dévoilent la véritable raison de l’éviction du souvenir de Renée, et l’horrifique situation de la morte sous terre, mais déjà enterrée vive auparavant.

On ne sort pas indemne de cette lecture, mais très émue, touchée par la grâce d’un récit sans artifice qui donne corps à cette absente.

*

On aimerait ne pas oublier Ghislaine Lejard pour Un mille à pas lent, dans les petits livrets des éditions de La porte. Ce mince recueil, sous l’égide de François d’Assise, est une série de brefs poèmes, comme des Fioretti modernes, où l’on ne peut s’empêcher de penser au travail d’artiste de la poète, à ses collages dont les papiers déchirés/assemblés procurent une semblable épiphanie :

L’arbre dépouillé

est don

dans la froideur hivernale

l’oiseau sur la branche

chante sa louange.

(…)

Ineffable cette innocente déchirure

dans l’éternel instant de la révélation

*

Ne pas manquer non plus Roselyne Sibille dont sortent deux recueils : Lisières des saisons, et Diagonales du silence. Ce dernier texte jouant sur l’ambiguité des pronoms (je/tu – nous) plonge le lecteur dans la quête d’une identité qui se construit au fil de la lecture : par une série de poèmes brefs, comme dialogués, c’est une méditation sur le parcours et le destin des nombreux exilés qui font la une des actualités, et que la poète suit, interroge, soutient de ses mots de tendresse et de pitié :

Tu es parti sans rien

sauf en toi

le parfum des fleurs de jasmin

il retire le sol devant tes pas

et tu titubes sous son poids

Exilés auxquels Roselyne Sibille s’identifie et prête sa voix, dans laquelle sourdent les inquiétudes du déraciné en marche vers des terres inconnues et inhospitalières même à la langue : «Je suis assailli par ces mots /que personne ici ne sait prononcer». Texte solidaire de toute la détresse des déracinés, arrachés autant à leur terre qu’à leur passé : « Mains arrachées / vous pleurez des pavés / vous longez à reculons / la mémoire des visages éclairés », ce recueil émouvant tente de panser les blessures par mots interposés

N’aie pas peur

rabats sur toi les pans de la lumière

Tu peux laisser derrière toi

les ailes de l’ombre

Peut-être est-ce par cette posture d’accueil que le texte « engagé » et politique de Roselyne Sibille, touche, sans effet de violence, mais de façon «diagonale» – à travers le miroir d’humanité qu’elle nous tend vers la détresse du monde.

*

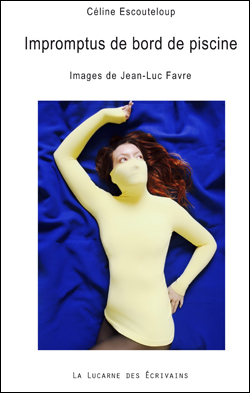

Tout à l’opposé, nous dirons deux mots du recueil de Céline Escouteloup, Impromptus de bord de piscine , accompagné de fort belle photos de l’auteure mise en scène par Jean-Luc Favre, à La Lucarne des écrivains. Suite d’instantanés, de notations de sensations précises et justes, et de souvenirs remontés des fonds de l’enfance, le texte léger, et pétillant – qu’on ne peut toutefois, pour parodier la célèbre publicité d’un soda, confondre avec Alcools – sent bon le vernis, l’ambre solaire et le cheveu de poupée qui me faisait défaillir enfant. Constitue-t-il l’ébauche d’une histoire, avec ses larmes, ses plaisirs, ses éclats de mémoire? Sa petite voix personnelle n’est pas dépourvue de charme, qui voit/donne à voir une sirène-enfant de piscine, touchante et naïve, pas dupe non plus de l’univers en toc qu’elle décrit : « une fixité de pacotille / En sauvageries orageuses / Rectangle artificiel / D’immobile clarté-fausse-mère ».

L’iconisation glamour de la poète en Lolita mélancolique de magazine sur papier glacé dont coule le rimmel tandis qu’elle se défait de ses effets ( « Avec ma petite culotte mes mots tombent à mes pieds / Non ne les ramasse pas » (l’humour irrigue ce texte à l’écriture moderne) — ou qu’elle s’observe au miroir : « Un miroir tendu à l’avant / un autre à l’arrière / Nécessaire pour voir / De quoi la coiffure a l’air ») , semble le projet superficiel de ce recueil miroitant comme la surface de l’eau. On découvre pourtant qu’il est consacré à la co-naissance de soi, à la maîtrise d’un corps féminin et de son image découverte et dévoilée au lecteur à travers l’épisode narré p. 66 :

« Un jour mon coeur s’est emballé

On m’a repêchée

Au bout d’une grande perche métallique

Déposée sur le bord

Les pompiers sont venus

Ça s’est calmé

Des heures, des heures après

Il n’y avait que le regard des garçons

Sur mon corps

Ils avaient l’air de dire

Au milieu d’un enfer

Qu’il leur plaisait. »

à déguster dans les conditions de son écriture.

*

Très riche le « panier » des lectures de l’été — trop : il nous faudra rendre compte dans une seconde livraison des visions cosmiques, inspirées de la philosophie et de la pratique des textes antiques, de Dominique Sutter, dans Géodes, (éditions La feuille à thé),

Entrez dans le vif ou le feutré d’un paysage

Et courez le risque d’une initiation.

Accepterez-vous d’être l’initié?

tout comme des récits d’ Angèle Paoli, dans Italies Fabulae, aux éditions Al Manar, recréant des mythes rêveurs et sensuels, avec une très belle postface d’Isabelle Lesveque, ou les écritures neuves d’Angèle Casanova avec Là où l’humain se planque, ou Nolwen Euzen pour Babel Tango, dans la publication au format et typo inusités de Tarmac éditions, mais encore Clara Regy, Claudine Bohi, Elodia Turki…

A suivre, donc. Comme tout feuilleton.

- Rossano Onano : carnet de poèmes inédits - 5 novembre 2024

- Luca Ariano, Demeure de Mémoires (extraits inédits) - 6 janvier 2024

- A Casa di a Puisia — maison sans murs de la poésie — entretien avec Norbert Paganelli - 24 octobre 2023

- Une maison pour la Poésie 3 : Maison-pont de la poésie : conversation avec Michel Dunand et Christine Durif-Bruckert - 29 août 2023

- CHEVEUX AU VENT… un projet poético-humanitaire et participatif d’Antje Stehn - 6 juillet 2023

- Un Petit Musée de la Poésie (1) : rencontre avec Sabrina De Canio et Massimo Silvotti - 6 mai 2023

- Roberto Marzano, poète sans cravate - 29 avril 2023

- Mari Kashiwagi : Papillon (extrait) - 25 février 2023

- Trois poètes et leurs territoires : 1 — Christophe Sanchez - 25 février 2023

- Trois poètes et leurs territoires : 2 — Marien Guillé, poète de proximité - 25 février 2023

- Trois poètes et leurs territoires : 3 — Serge Prioul et l’appel de l’ailleurs - 25 février 2023

- CHEVEUX AU VENT… un projet poético-humanitaire et participatif d’Antje Stehn - 6 janvier 2023

- Mircea Dan Duta — Corporalités (extraits) - 31 décembre 2022

- Alberto Manzoli, le mythe au coeur de la poésie - 29 octobre 2022

- Giovanna Iorio : l’effacement des distances - 3 septembre 2022

- Charles Baudelaire, banal contemporain - 2 juillet 2022

- ll faut sauver la revue ARPA ! - 1 juillet 2022

- 6 poètes ukrainiens - 1 juillet 2022

- Les Journées Poët Poët, la poésie dans tous ses états d’art - 4 mai 2022

- Chiara Mulas, la poésie et l’expérience du terrible - 4 mai 2022

- A Casa di a Puisia : entretien avec Norbert Paganelli - 2 mars 2022

- Les prix de poésie 2021 de la Casa di a Puisia - 2 mars 2022

- 6 poètes ukrainiens - 2 mars 2022

- Bhawani Shankar Nial, extraits de Lockdown (confinement) - 1 mars 2022

- La revue M U S C L E - 3 février 2022

- La Confiance dans la décohérence — poésie et physique quantique - 5 janvier 2022

- ll faut sauver la revue ARPA ! - 21 décembre 2021

- I Vagabondi, revue littéraire des deux rives de la Méditerranée - 5 décembre 2021

- La Volée (poésie) (écritures) (rêveries), n. 19 - 22 novembre 2021

- La rue infinie : entretien avec Jean-Marc Barrier - 6 novembre 2021

- Alessandro Rivali, La Tomba degli amanti, La Tombe des amants (in La Terre de Caïn) - 2 novembre 2021

- Sommaire du numéro 210 — dossier sur poésie et performance - 8 septembre 2021

- Sabine Venaruzzo, la Demoiselle qui prend le pouls du poème - 6 septembre 2021

- De la Performance aux poésies-performances - 6 septembre 2021

- Un poète s’éteint : disparition d’Henri Deluy - 21 juillet 2021

- Edito et sommaire du numéro spécial Mémoire — n. 209 - 7 juillet 2021

- Shuhrid Shahidullah - 4 juillet 2021

- Présentation de la revue VOCATIF - 30 juin 2021

- Margutte, non rivista di poesia on line - 6 juin 2021

- Charles Baudelaire, banal contemporain - 2 mai 2021

- La revue Davertige, en direct d’Haïti - 2 mai 2021

- Naissance d’une revue : POINT DE CHUTE - 20 avril 2021

- Giuseppe Conte : L’Erica — La bruyère - 5 mars 2021

- Gustave : de fanzine à mensuel gratuit et toujours en ligne - 21 janvier 2021

- Luca Pizzolitto — Lo Sguardo delle cose / L’Apparence des choses - 5 janvier 2021

- Vinaigrette, revue moléculaire de photo/poésie - 5 janvier 2021

- Claude-Henri Rocquet aux éditions Eoliennes - 5 janvier 2021

- Feuilleton Bernard Noël sur Poezibao - 21 décembre 2020

- Revue L’Hôte, esthétique et littérature, n. 9, « De la nuit » - 21 décembre 2020

- Les Haïkus de L’Ours dansant - 21 décembre 2020

- Poésie mag - 7 décembre 2020

- Poesiarevelada - 7 décembre 2020

- Yin Xiaoyuan : Les Mystères d’Elche - 30 août 2020

- Patmos au temps du Covid 19 - 6 mai 2020

- Femmes artistes et écrivaines, dans l’ombre des grands hommes - 6 mars 2020

- Redécouvrir Marie Noël : autour de deux livres chez Desclée de Brouwers - 6 mars 2020

- Conceição Evaristo, poète afro-brésilienne - 6 mars 2020

- Giovanna Iorio et la magie des voix - 6 mars 2020

- Chantal Dupuy-Dunier, bâtisseuse de cathédrales - 5 janvier 2020

- Contre-allées, n. 39–40 - 6 novembre 2019

- Angelo Tonelli — extraits de Fragments du poème perpétuel / Frammenti del perpetuo poema - 6 novembre 2019

- Eurydice & Orphée : la parole étouffée - 6 septembre 2019

- Irène Gayraud, Chants orphiques européens, Valéry, Rilke, Trakl, Apollinaire, Campana et Goll - 6 septembre 2019

- Guy Allix & Michel Baglin, Je suis… Georges Brassens, Les Copains d’abord - 6 septembre 2019

- L’Orphisme et l’apparition d’Eurydice - 6 septembre 2019

- Barry Wallenstein : Tony’s Blues (extrait) - 6 juillet 2019

- Ryôichi Wagô : Jets de poèmes, dans le vif de Fukushima - 6 juillet 2019

- Siècle 21, Littérature & société, Écrivains contemporains de New-York - 6 juillet 2019

- Traduire Lake Writing de Judith Rodriguez - 6 juillet 2019

- Ping-Pong : Visages de l’Australie, Carole JENKINS, entretien - 6 juillet 2019

- Du côté des traductions : Acep Zamzam NOOR, Federico Garcia LORCA - 6 juillet 2019

- La Part féminine des arbres (extraits) - 7 juin 2019

- Daniel Van de Velde : portrait en creux de l’artiste - 4 juin 2019

- Ivano Mugnaini, extraits de La Creta indocile - 4 juin 2019

- Tristan Cabral : hommage à un poète libertaire - 4 mai 2019

- Alma Saporito : Poèmes du Juke-box, extraits - 4 mai 2019

- Derviche tourneur, revue pauvre et artistique - 4 mai 2019

- Enesa Mahmic, poète bosniaque - 4 mai 2019

- Sara Sand /Stina Aronson, poète et féministe suédoise - 31 mars 2019

- Artaud, poète martyr au soleil noir pulvérisé - 3 mars 2019

- Le Retour de Mot à Maux - 3 mars 2019

- Beatritz : le Dolce stile Novo revisité de Mauro de Maria - 3 mars 2019

- Poésie-première 72 : l’intuitisme - 3 mars 2019

- Angèle Paoli & Stephan Causse Rendez-vous à l’arbre bruyère, Stefanu Cesari, Bartolomeo in Cristu - 3 février 2019

- Judith Rodriguez, Extases /Ecstasies (extrait) - 3 février 2019

- Didier Arnaudet & Bruno Lasnier, Laurent Grison, Adam Katzmann - 4 janvier 2019

- “Poésie vêtue de livre” : Elisa Pellacani et le livre d’artiste - 4 janvier 2019

- Georges de Rivas : La Beauté Eurydice (extraits inédits) - 4 janvier 2019

- Elisa Pellacani : Book Secret, Book Seeds & autres trésors - 4 janvier 2019

- Un petit sachet de terre, aux éditions La Porte - 5 décembre 2018

- Wilfrid Owen : Et chaque lent crépuscule - 5 décembre 2018

- “Dissonances” numéro 35 : La Honte - 3 décembre 2018

- Luca Ariano : extraits de Contratto a termine - 3 décembre 2018

- Wilfrid Owen : Et chaque lent crépuscule (extraits) - 3 décembre 2018

- REVU, La revue de poésie snob et élitiste - 16 novembre 2018

- Apollinaire, Le Flâneur des deux rives - 5 novembre 2018

- Un Album de jeunesse, et Tout terriblement : centenaire Apollinaire aux éditions Gallimard - 5 novembre 2018

- “Apo” et “Le Paris d’Apollinaire” par Franck Ballandier - 5 novembre 2018

- Giancarlo Baroni : I Merli del giardino di San Paolo / Les Merles du Jardin de San Paolo (extraits) - 5 novembre 2018

- Sophie Brassart : Combe - 5 octobre 2018

- Michele Miccia — Il Ciclo dell’acqua / Le Cycle de l’eau (extrait) - 5 octobre 2018

- Alain Fabre-Catalan et Eva-Maria Berg : “Le Voyage immobile, Die Regungslose Reise” - 5 octobre 2018

- Revue “Reflets” numéro 28 — dossier spécial “Poésie” - 5 octobre 2018

- Florence Saint-Roch : Parcelle 101 - 5 octobre 2018

- Les Cahiers du Loup Bleu - 4 septembre 2018

- Sanda Voïca : Trajectoire déroutée - 4 septembre 2018

- Les Revues “pauvres” (1) : “Nouveaux Délits” et “Comme en poésie” - 4 septembre 2018

- Résonance Générale - 4 septembre 2018

- Pascale Monnin : la matière de la poésie - 6 juillet 2018

- D’Île en Elle : Murièle Modély, de “Penser maillée” à “Tu écris des poèmes” - 5 juillet 2018

- Créolités et création poétique - 5 juillet 2018

- La Revue Ornata 5 et 5bis, et “Lac de Garance” - 3 juin 2018

- Journal des Poètes, 4/2017 - 5 mai 2018

- “En remontant l’histoire” du Journal des Poètes - 5 mai 2018

- Patrick Williamson, Une poignée de sable et autres poèmes - 6 avril 2018

- Revue Traversées - 6 avril 2018

- Daniele Beghè, Manuel de l’abandon (extraits) - 6 avril 2018

- Jean-Charles Vegliante, Où nul ne veut se tenir - 2 mars 2018

- La revue Cairns - 1 mars 2018

- Denise Desautels : La Dame en noir de la poésie québecoise - 26 janvier 2018

- La Passerelle des Arts et des Chansons de Nicolas Carré - 21 novembre 2017

- Revue Alsacienne de Littérature, Elsässische Literaturzeitchrift, “Le Temps” - 20 novembre 2017

- Jacques Sicard, La Géode & l’Eclipse - 14 novembre 2017

- Nouvelles de la poésie au Québec : Claudine Bertrand - 16 octobre 2017

- Martin Harrison - 2 octobre 2017

- visages de l’Australie, Carole Jenkins - 2 octobre 2017

- Feuilletons : Ecritures Féminines (1) - 2 octobre 2017

- Beverley Bie Brahic - 1 octobre 2017

- Entretien Hélène Cixous et Wanda Mihuleac - 15 septembre 2017

- Laurent Grison, L’Homme élémentaire et L’œil arpente l’infini - 15 septembre 2017

- John Ashbery : Le Serment du Jeu de Paume - 1 juillet 2017

- Patricia Spears Jones - 30 juin 2017

- Les Débuts de Cornelia Street Café, scène mythique de la vie littéraire new-yorkaise - 16 juin 2017

- Au Café Rue Cornelia, Village de l’Ouest, New York : Une Conversation - 15 juin 2017

- Voix féminines dans la poésie des Rroms : Journal des Poètes 4, 2016 et 1, 2017 - 19 avril 2017

- “Mahnmal Waldkirch” et quatre traductions - 18 avril 2017

- Eva-Maria Berg, poème pour le Mémorial de Waldkirch - 18 avril 2017

- “La Mémoire des branchies” et “Debout”, deux recueils d’Eva-Maria BERG. - 21 mars 2017

- Judith Rodriguez : l’aluminium de la poésie - 3 février 2017

- choix de poèmes de Carole JENKINS traduits par Marilyne Bertoncini - 31 janvier 2017

- Feuilletons… Rome DEGUERGUE, Marie-Ange SEBASTI, Chantal RAVEL Christophe SANCHEZ, Gérard BOCHOLIER - 21 janvier 2017

- GUENANE et Chantal PELLETIER, aux éditions de La Sirène étoilée - 9 décembre 2016

- Muriel STUCKEL, Du ciel sur la paume. - 9 décembre 2016

- PING-PONG : Gili Haimovich - 25 novembre 2016

- Aux éditions Henry — Valérie CANAT de CHIZY, Laurent GRISON - 16 novembre 2016

- Le Journal des Poètes, Phoenix et Le Festival Permanent des Mots - 8 novembre 2016

- Ping-Pong : Deux poèmes et un entretien avec Kent Mac Carter - 31 octobre 2016

- Poèmes de Jan Owen traduits par Marilyne Bertoncini - 20 octobre 2016

- James Byrne, Une poèsie qui vous explose - 30 septembre 2016

- Fil de lecture de Marilyne Bertoncini : autour de Dominique CHIPOT - 17 septembre 2016

- Trois recueils illustrés — John TAYLOR, Sabine HUYNH, Anna JOUY - 10 juillet 2016

- Fil de Lecture de Marilyne BERTONCINI : Eloge du silence et de la légèreté, Eric DUBOIS, Cédric LANDRY - 10 juillet 2016

- Ara Alexandre Shishmanian, Fenêtre avec esseulement - 30 juin 2016

- Denis EMORINE : Bouria, Des mots dans la tourmente - 25 juin 2016

- Cahiers Littéraires Internationaux Phoenix n°20, Hiver 2016 - 20 avril 2016

- Xavier Bordes, La Pierre Amour - 19 mars 2016

- Entretien avec Shuhrid Shahidullah - 24 février 2016

- Pierre Perrin : Une Mère, le cri retenu - 21 février 2016

- Fil de Lecture de Marilyne Bertoncini : Nouveautés des 2Rives - 22 décembre 2015

- Angèle Paoli : Tramonti - 1 décembre 2015

- BARRY WALLENSTEIN - 29 septembre 2015

- Eric Dubois, Le Cahier, Le Chant Sémantique - 13 septembre 2015

- La poésie de Jan Owen - 5 décembre 2014

- Un regard sur la poésie anglaise actuelle (3) - 30 septembre 2014

- Martin Harrison vient de nous quitter - 9 septembre 2014

- Un regard sur la poésie anglaise actuelle (2). Géraldine Monk présentée par Steven J. Fowler et traduite par Marilyne Bertoncini - 16 juin 2014

- Un regard sur la poésie anglaise actuelle (1) - 9 mai 2014