Cécile A. HOLDBAN : « Poèmes d’après »

Ce n’est pas courant qu’un auteur rédige lui-même la postface de son livre. C’est pourtant le cas avec Cécile A.Holdban et on lui sait gré de l’avoir fait pour expliciter la démarche qui est la sienne dans ces Poèmes d’après. Car elle nous dit avec justesse – et modestie – que « la voix qui s’exprime » n’est pas « uniquement » sa voix, « mais plutôt le son, aussi ténu qu’un fil, émergeant d’un chant collectif provenant des origines, dont le rythme, la tonalité, la couleur lui sont pourtant propres, mais se mêlent à un chœur de poètes dont la parole m’est parvenue mieux que celle des autres ».

On comprend mieux, ainsi, qu’elle ait incorporé dans son livre des poèmes de certains de ses auteurs fétiches : le Hongrois Sandor Weöres, Edith Södergan, Janet Frame, Anna Akhmatova… Sans parler de la dédicace de quelques poèmes à des auteurs comme Philippe Jaccottet, Lorand Gaspar…

Des poèmes de Cécile A.Holdban, l’éditeur note « l’ambiance surréelle et fortement colorée ». Il y a aussi cette volonté, comme elle le dit elle-même, de traduire « l’indicible » d’où, en définitive, « surgit une vérité que l’on souhaite à la fois intime et universelle ». Dans ce contexte, explique-t-elle encore, « la poésie devient un exercice quotidien d’attention portée aux signes qui surgissent ».

Voici donc, sous sa plume, « les Vêpres des nuages » ou « les cierges des marronniers ». Son « seul trésor », dit-elle, « le duvet d’une grive/un pétale froissé/des feuilles de menthe des berges/des cailloux à l’éclat précis ». Il y a, de bout en bout, une sensibilité aux saisons (comme dans les haïkus qu’elle affectionne) et aux teintes changeantes des paysages, à la nature en général. « Quel poème est plus beau que le silence des arbres ? »

Mais les temps actuels créent un voile. A moins qu’il ne s’agisse d’un retour des temps obscurs du siècle dernier. Parle-t-elle d’hier ou d’aujourd’hui en introduisant son livre par ces vers : « C’était une période où Dieu se taisait/quelle main rassemblera/les fragments laissés à la nuit ? ».

L’écriture de Cécile A.Holdban témoigne de cette opacité, souvent inquiétante, du réel. Témoigne aussi de cette énigme du mal et de la souffrance. Mais aussi de l’amour. « Nos mains avides/convoitent la caresse/des plumes, la douceur/le chant pur des oiseaux ». Le poète est là – veilleur – pour « recueillir/au flanc percé de la lune/toute la lumière possible/le printemps arrive ». Poète aux aguets, sous des cieux souvent sombres. « Je ne cesse de penser aux signes que j’ai vus/étincelles de lumière sur une route déserte ».

*

Alain KERVERN et « la cloche de Gion »1

Le Breton Alain Kervern est insatiable. Spécialiste renommé du haïku au niveau international, traducteur du Grand Almanach poétique japonais (5 tomes aux éditions Folle Avoine), récent auteur d’une Histoire du haïku (Skol Vreizh), voici qu’il nous livre un nouvel ouvrage sur l’évolution du haïku, en particulier dans ses rapports avec le contenu du Grand Almanach. Ce dernier fixe et définit les mots de saison2 à utiliser dans un haïku. C’est l’une des caractéristiques majeures formelles de ce genre littéraire si particulier (trois vers, une césure…) et aujourd’hui très pratiqué à travers le monde.

Pour autant, Alain Kervern ne nous propose pas un livre technique ou de spécialiste. Il éclairera tous ceux qui sont désireux d’en savoir un peu plus sur « le plus petit poème du monde ».

Tout commence par une plongée dans la pensée extrême-orientale (chinoise et japonaise) avec sa « perception du réel, parcellaire, oblique, par petites touches » car « l’univers est trop inconsistant, trop insaisissable pour être enclos dans un poème ». Cette « instabilité » et cette « inconstance » signent « l’attention particulière au passage des saisons ». Alain Kervern rappelle, à ce propos, la fameuse phrase de Bashô : « La lumière qui se dégage des choses, il faut la fixer dans les mots avant qu’elle ne s’éteigne ». Et de souligner que Bashô était fortement « imprégné de la pensée taoïste » dans sa manière « d’épouser entièrement le grand mouvement naturel du cosmos ». La contemplation inlassable de la nature conduit ainsi à y trouver « les signes de la précarité universelle », comme l’avait déjà souligné le poète Saïgyô au 12e siècle.

Le mot de saison a donc toute son importance. Mais s’il signe « l’éphémère glissement discret d’une saison à l’autre » (dont L’Almanach poétique en est en quelque sorte le comptable), il est aussi le révélateur d’un « temps culturel ». Le mot de saison dit plus que les saisons, souligne Alain Kervern. Il dit le pays où l’on vit, ses mœurs, ses coutumes, ses références, son histoire…

Bien que toujours assidûment utilisé par les adeptes du haïku néo-classique, le mot de saison subit depuis plusieurs années des évolutions (ne serait-ce que par l’adoption, il y a plus de cent ans, du système calendaire solaire par les Japonais, modifiant par le fait même les dates d’entrée dans chaque saison). Mais, plus encore, il y a l’internationalisation du haïku qui provoque certains glissements significatifs.

Aux mots de saison, explique Alain Kervern, peuvent se substituer des « mots-clefs non saisonniers » (montagne, ciel, rocher, océan…). Cette évolution — parmi d’autres – a été entérinée par le premier symposium international du haïku contemporain, le 11 juillet 1999 à Tokyo, qui fait « exploser la poétique corsetée du genre » et que confirmera la Déclaration de Matsuyama, en septembre de la même année. « Chaque culture doit innover en trouvant dans sa propre langue l’harmonie des sons et le rythme qui la structurent ». La fameuse règle des « 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes », caractérisant le tercet, n’est donc plus une ardente obligation. Place au haïku « libre » comme on le dit des vers « libres.

C’est tout cela que nous raconte Alain Kervern. N’oubliant jamais de nous rappeler le riche apport à la poésie d’un genre littéraire aux moyens pourtant pauvres. Le haïku peut notamment nous dire le monde extérieur perçu de l’intérieur de soi. Et, mine de rien, « créer un langage à forte charge émotionnelle », comme l’analyse Oka Makoto, un des fins connaisseurs de la poésie classique japonaise et que cite Alain Kervern.

————————–

Notes :

1 — Ce titre fait référence à deux vers d’un cycle épique du 13e sècle : « Le son de la cloche du monastère de Gion/résonne de l’impermanence de toute chose ».

2 — A titre d’exemple, le mot « neige » singularise l’hiver, le mot « cerisier en fleurs » le printemps, le mot « coucou » l’été, le mot « lune » l’automne.

*

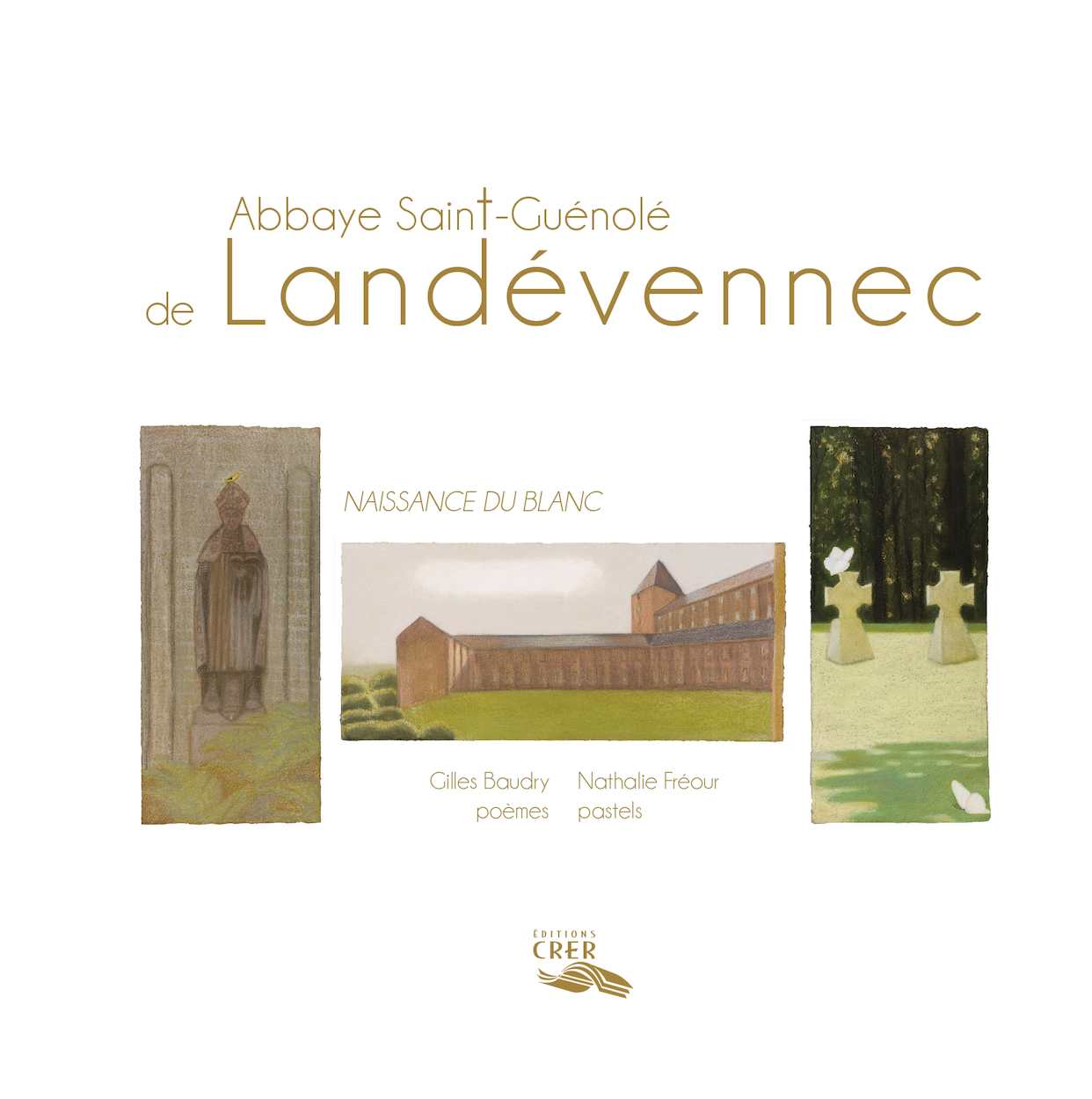

Gilles BAUDRY : « Sous l’aile du jour »

De quoi peut bien nous parler un moine poète ? Tout simplement de son bonheur d’être au monde, des jours qui passent, des saisons, de ses amis de passage, de ses lectures, mais aussi de la disparition d’êtres chers. Il y a tout cela dans le nouveau recueil de Gilles Baudry, le huitième qu’il publie aux éditions Rougerie dans cette même fabrication artisanale si caractéristique (prévoir, en effet, un coupe-papier). « Tant de beauté/Comment s’habituer/A en faire un ordinaire », écrit le moine poète, jamais rassasié des merveilles qui bordent le monastère de Landévennec où il vit. Des mots qui renvoient aussi à cet « Ordinaire invisible », titre d’un de ses premiers recueils.

Gilles Baudry se nourrit sans doute de la prière, du chant et de la vie communautaire au cœur de son abbaye bénédictine du bout du bout du monde. Mais il n’en finit pas, aussi, de se pencher sur les textes des auteurs aimés: Christian Bobin, Lorand Gaspar, Emilie Dickinson, Lydie Dattas, Anne Perrier, Hélène Cadou… A cette dernière, il rend hommage à l’occasion de son décès en 2014 : « Trouverons-nous assez de sève/Pour irriguer la gratitude/Incoercible des sanglots ? ». S’adressant à Anne Perrier (Grand prix national de poésie en 2012), il écrit : « Amie, combien je vous sais gré/D’avoir inscrit le nom des arbres/Au patrimoine des saisons humaines ». Une allusion au livre de l’écrivain et poète vaudoise, publié en 1989 sous le titre Les noms de l’arbre.

Des écrivains accompagnent Gilles Baudry, mais aussi le gotha de la peinture: Manessier et ses « bleus profonds », Bonnard, Morandi, Giacometti, Klee… « Le peintre seul a le secret/De l’alchimie de l’humaine lumière/Et du pollen de l’avenir », souligne le poète.

Cela n’empêche pas « les heures disgracieuses » où il n’y a « rien d’autre à faire/Que de prendre son âme/A bras-le-corps ». Cela n’empêche pas, non plus, l’irruption de la mort dans ses plus redoutables atours, quand elle atteint la fratrie ou, encore plus, quand c’est une mère qui s’éloigne. « Tu aimais tant les roses et le rosaire/Qu’en toi le ciel/Semblait avoir élu domicile ». Quel plus bel hommage rendre à une maman aujourd’hui si « intensément absente », à cette mère « d’avant l’alphabet de nos pas ».

Gilles Baudry peut ainsi parler de la mort parce qu’il accueille la vie dans sa plénitude. Il s’agit, dit-il, de « Se tenir là/Avec l’étoile grelottante de son cœur/Posée sur le silence/D’immensité/Plus immobile que l’attente la plus pure ». Oui, plus que jamais, demeure le veilleur.

*

Denis HEUDRE et sa traversée des saisons

Traverser les saisons. Comme ne pas rappeler l’intérêt porté à ce thème par de nombreux auteurs. « Traversant le monde, comme une chair, comme une fleur, cueillant les sons, les odeurs aux branches, aux buissons, et les cailloux, semés, collés aux chaussures », écrit le bigouden René Le Corre dans un livre précisément nommé Les saisons (La Part Commune, 2011). Il y évoque ces « éclats d’instants pris sur la ronde des saisons ». Aujourd’hui le rennais Denis Heudré nous propose sa propre traversée en une série de courts textes comme autant de tableaux de genre. Il y mêle des sensations (« un troupeau éparpille en brume son haleine blanche ») et des réflexions qui peuvent prendre la forme d’aphorismes (« La nature sait ce qu’elle doit à la lumière/jamais on ne l’entendra en dire du mal »).

Sur ses pas traversons donc les saisons pour y cueillir quelques perles. Printemps : « La campagne dégrafe son corsage blanc ». Eté : « La pierre se prépare aux pieds nus et les digitales aux libellules ». Automne : « Le vent dégueule ses morts dans les recoins ». Hiver : « Aucune chute de soleil n’est attendue pourtant la nature perd la raison ».

Dans une introduction à ce très beau recueil, l’écrivain Bernard Berrou évoque « la voix singulière » de Denis Heudré, « le rythme discontinu, le frémissement de son phrasé, l’intensité de ses incertitudes ». On peut ajouter (et Bernard Berrou le souligne aussi) que l’auteur écrit une poésie « accessible », ce qui n’empêche pas le mystère, l’énigme à creuser.

Cette proximité avec la nature et cette intégration dans le cosmos sont, à coup sûr, le creuset d’une approche méditative de la vie. Toujours à l’affût, Denis Heudré traque les signaux apportés par les plantes, les fleurs, les bêtes, le vent, le ciel. « La terre est de mèche avec toutes nos émotions », note-t-il dans une forme de conclusion/réflexion à son recueil.

Il y a chez lui, foncièrement, un acquiescement au monde même si la vie – il le sait bien — nous prend parfois à rebrousse-poil.

*

- Eve Lerner, Un tant soit peu de lumière - 5 février 2025

- Jean-Yves André, Jacques Poullaouec, Femmes de pierre - 6 janvier 2025

- Jacques Josse, Trop épris de solitude - 21 décembre 2024

- Le 30e numéro de Spered Gouez, L’esprit sauvage - 6 novembre 2024

- Antonia Pozzi, Un fabuleux silence - 6 septembre 2024

- Jean-Pierre Boulic, Quelques miettes tombées du poème - 6 mai 2024

- Joseph-Antoine D’Ornano, Instantanés sereins - 1 mars 2024

- Cécile A. Holdban, Premières à éclairer la nuit - 6 février 2024

- Estelle Fenzy, Une saison fragile - 6 janvier 2024

- Maurice Chappaz, Philippe Jaccottet : Correspondance, 1946–2009 - 21 décembre 2023

- Marina Tsvetaïeva, Après la Russie - 6 décembre 2023

- Hélène Dorion, Mes forêts - 29 octobre 2023

- Cécile A.Holdban, Toutes ces choses qui font craquer la nuit - 22 septembre 2023

- Colette Wittorski, Ephéméride - 6 septembre 2023

- Jean-Claude Coiffard, Le ciel était immense - 21 juin 2023

- Cécile A. Holdban, Kaléidoscope, Tapis de chiffons - 6 juin 2023

- Claude Serreau, Réviser pour après - 20 mai 2023

- Philippe Jaccottet, La promenade sous les arbres - 29 avril 2023

- Gérard Bessière, De lumière et de vent - 20 avril 2023

- Chantal Couliou, Instants nomades - 6 avril 2023

- Paul Verlaine, Nos Ardennes - 19 mars 2023

- Michel Dugué, Veille - 1 mars 2023

- Marie de la Tour et Taxis, Souvenirs sur Rainer Maria Rilke - 21 février 2023

- Haïkus : Du bleu en tête - 5 février 2023

- Marie-Josée Christien et Yann Champeau, Marais secrets - 24 janvier 2023

- Yvon Le Men, prix Paul-Verlaine - 29 décembre 2022

- Gustave Roud, Œuvres complètes - 29 décembre 2022

- Liza Kerivel, Nos - 21 décembre 2022

- Cypris Kophidès, La nuit traversière - 4 décembre 2022

- Alain Vircondelet : Des choses qui ne font que passer - 18 novembre 2022

- Benoît Reiss, Un dédale de ciels - 6 octobre 2022

- Anne-Lise Blanchard, L’horizon patient - 22 septembre 2022

- Le haïku face au changement climatique - 1 juillet 2022

- Carles Diaz : L’arbre face au monde - 19 juin 2022

- Alain Vircondelet, Des choses qui ne font que passer - 20 mai 2022

- Olivier Cousin, La vie à l’envers - 3 mai 2022

- Yvon Le Men, Les Epiphaniques - 20 avril 2022

- Jean-Claude Albert Coiffard, Il y aura un chant - 5 avril 2022

- John Keats : La poésie de la terre ne meurt jamais - 21 février 2022

- Jean Lavoué, Carnets de l’enfance des arbres - 21 janvier 2022

- Claude Serreau, Résurgence ou les parenthèses du soir - 28 décembre 2021

- Stefan Zweig, La Vie d’un poète - 21 décembre 2021

- Christine Guénanten, Féerique fougère - 6 décembre 2021

- Xavier Grall – Georges Perros, Regards croisés - 21 novembre 2021

- Marie-Josée Christien, Eclats d’obscur et de lumière - 21 octobre 2021

- Yvon Le Men, La baie vitrée, Alda Merini, La folle de la porte à côté, Chantal Couliou, Du soleil plein les yeux - 6 septembre 2021

- Yeats : le poète irlandais réédité - 5 juillet 2021

- Anne-José Lemonnier, Au clavier des vagues - 20 avril 2021

- Eve Lerner, Le Chaos reste confiant - 21 février 2021

- Marie-Josée Christien, Constante de l’arbre - 6 février 2021

- François Clairambault, Les Anges sont transparents - 21 janvier 2021

- Nathan Katz, La petite chambre qui donnait sur la potence - 6 décembre 2020

- Colette Wittorski : L’immensité des liens - 31 octobre 2020

- Claude Vigée : la disparition d’un grand poète - 19 octobre 2020

- Nicole Laurent-Catrice, Pour la vie - 6 octobre 2020

- La douceur amère de l’Américaine Sara Teasdale - 19 septembre 2020

- Alain Kervern, « praticien » du haïku - 6 septembre 2020

- Marie-Claire Bancquart, De l’improbable précédé de MO®T - 21 juin 2020

- Nicolas Rouzet, Villa mon rêve - 6 juin 2020

- La vision Claire de Jacques Josse - 21 mai 2020

- Bernard Perroy et Nathalie Fréour, Un rendez-vous avec la neige - 6 mai 2020

- Le haïku face au changement climatique - 21 avril 2020

- Yvon Le Men et Simone Massi, Les mains de ma mère - 6 avril 2020

- Yves Elléouët, Dans un pays de lointaine mémoire - 21 mars 2020

- Etty Hillesum et Rainer Maria Rilke - 6 mars 2020

- Janine Modlinger, Pain de lumière - 26 février 2020

- Thierry Cazals et Julie Van Wezemael, Des haïkus plein les poches - 20 janvier 2020

- Bluma Finkelstein, La dame de bonheur - 5 janvier 2020

- Guénane, Ta fleur de l’âge - 20 décembre 2019

- Paul Guillon, La couleur pure - 6 décembre 2019

- Estelle Fenzy, La minute bleue de l’aube - 21 novembre 2019

- Jacques Rouil, Les petites routes - 6 novembre 2019

- Daniel Kay, Vies silencieuses - 25 septembre 2019

- En longeant la mer de Kyôto à Kamakura - 1 septembre 2019

- Autour de Salah Stétié - 6 juillet 2019

- Yvon Le Men : un poète à plein temps - 4 juin 2019

- Collection PO&PSY : le grand art de la forme brève - 4 juin 2019

- Fil autour de Jean-Claude Caër, François de Cornière, Jean-Pierre Boulic - 4 mai 2019

- Cécile A. Holdban : Toucher terre - 3 février 2019

- Rezâ Sâdeghpour, Yvon Le Men, Marc Baron - 4 janvier 2019

- Thierry-Pierre Clément reçoit le Prix Aliénor d’Aquitaine pour Approche de l’aube - 3 décembre 2018

- Gilles Baudry et Philippe Kohn, Roland Halbert, Xavier Grall - 3 décembre 2018

- Autour de Paol Keineg, Jean-Luc Le Cléac’h, Guy Allix et Amaury Nauroy - 5 novembre 2018

- Alexandre Romanès, Le Luth noir - 5 octobre 2018

- Le « roman » du poète Gustave Roud - 5 octobre 2018

- Japon : « Poèmes et pensées en archipel » - 6 avril 2018

- Marie-Hélène Prouteau enchante Nantes - 26 janvier 2018

- Antoine Arsan et son « éloge du haïku » - 26 janvier 2018

- Jean-Pierre Denis, Tranquillement inquiet - 26 janvier 2018

- Pierre Dhainaut, Un art des passages - 26 janvier 2018

- Jean-Marc Sourdillon La vie discontinue - 26 janvier 2018

- Jean Onimus, Qu’est-ce que le poétique ? - 26 janvier 2018

- Les méditations poétiques de Philippe Mac Leod - 14 octobre 2017

- Xavier Grall, Les Billets d’Olivier réédités - 30 septembre 2017

- Jean-Marie Kerwich, Le livre errant - 30 septembre 2017

- Mémoire d’Angèle Vannier - 30 septembre 2017

- Jean Lavoué, Ce rien qui nous éclaire - 30 septembre 2017

- Anne-Lise Blanchard, Le soleil s’est réfugié dans les cailloux - 30 septembre 2017

- Claude Albarède sur le Causse - 30 septembre 2017

- Fil de lecture : Yvon LE MEN, Guy ALLIX, Anne GOYEN, Terada TORAHIKO - 25 mars 2017

- Fil de lecture : Louis BERTHOLOM, Jean-Pierre BOULIC, Roland HALBERT. - 12 novembre 2016

- Fil de Lecture de Pierre Tanguy : Cécile HOLDBAN, Alain KERVERN, Gilles BAUDRY - 16 octobre 2016

- Denis HEUDRE : Sèmes Semés - 15 mai 2016

- Fil de Lecture de Pierre TANGUY : sur Philippe JACCOTTET et Jean-Michel MAULPOIX - 15 mai 2016

- Fil de lecture de Pierre Tanguy : sur Antonia POZZI, et SÔSEKI - 29 avril 2016

- FIL DE LECTURE de Pierre Tanguy : Grall, Jaccottet, Prouteau, Vernet, Bertholom - 8 février 2016

- Paol Keineg Mauvaises langues - 1 mars 2015

- Iraj Valipur, Zabouré Zane, femmes postmodernes d’Iran en 150 poèmes (1963–2013) - 17 février 2015

- Dorianne Laux, Ce que nous portons - 5 janvier 2015

- Sur deux recueils de Roland Halbert - 24 octobre 2014

- Andréï Tarkovski : ce qu’il nous dit de la poésie - 14 septembre 2014

- Pierre Jakez Hélias, une œuvre poétique à (re) découvrir - 31 janvier 2014

- A propos de Claude Vigée - 14 janvier 2014

- Lucia Antonia, funambule de Daniel Morvan - 23 décembre 2013

- Clin d’Yeu de Guénane - 27 novembre 2013

- Traversée de Marie-Hélène Lafon - 19 novembre 2013

- Hommage à Seamus Heaney - 18 novembre 2013

- Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie de François Cheng - 4 novembre 2013

- Le chant de la source de Fanch Peru - 26 octobre 2013

- Il fait un temps de poèmes, textes rassemblés par Yvon Le Men - 22 octobre 2013

- Chemin de feu, peinture et poésie, de Bernard Grasset - 2 octobre 2013

- Poétique de la théologie - 6 août 2013

- Littérature et spiritualité en Bretagne - 30 juillet 2013

- Sans adresse l’automne, Jean-Albert Guénégan - 16 juillet 2013

- Comme un nuage au fond des yeux, Geneviève Le Cœur - 9 juin 2013