J’ai visité ma vie

poèmes traduits par Annie Salager et l’auteur

Saleh Diab

Editions Le Taillis pré – 2013

Prix Thyde Monnier – SGDL ‑2013

C’est une poésie narrative aux confins des drames amoureux que nous offre Saleh Diab dans cette anthologie de ses poèmes réunissant trois recueils lumineux. Une poésie amoureuse qui dit l’impossible de la relation, implore le Seigneur seul juge de ses erreurs, et où la tendresse « habite [ses] mots ». Éternel amoureux de la vie, du printemps et des femmes-fleurs, le poète évoque ici dans une langue limpide et belle la disparition, la perte (de soi, de l’autre) l’évanescence de l’être qui se perd dans chaque relation idéalisée, dit l’absente chaque fois nouvelle et renouvelée.

Elle, est toujours lointaine, perdue dans l’air du temps, inaccessible étoile, « son silence est ton écho », « l’odeur de [son]nom à peine un soupçon ». S’accroche « à l’orée de sa jupe » comme le rai de lumière ou « le raisin sur le toit ». C’est un homme seul, aux abords des lucarnes, des étoiles, des cieux qui, nous dit-il, « d’un seul coup/ dans l’absence/[j’ai] gaspillé ma vie ».

Mais quelqu’un veille, quelqu’un ou quelque chose veille sur sa vie même si :

« dans mes yeux

les absences vont et viennent

telle des barques

sur l’eau »

Pourquoi est-il là ?

Lui aussi veille, surveille, ses regards se déportent du souvenir au réel de cette vie plus lumineuse entre rêves éveillés et réalité,

«mes yeux

font l’inventaire de l’obscurité »

Il faut bien éteindre le remords, ne pas laisser de place à l’obscurité, au doute, à la culpabilité.

« Aujourd’hui

il fait beau

le ciel est clair

au-dessus de la douleur ».

La prière, seule vérité, pour ce pays où les amis sont restés, «se recueillir autour des chagrins » et les parer de lumière, celle de la neige, peut-être parce qu’elle porte le silence et la paix.

« que faire sous un ciel étranger

à part écouter l’oubli

broder mes années

comme la dentelle

pâtir de nos regrets

à l’air libre

tarir

en lisant des livres ».

Le poète exilé semble se brûler à chaque nouvelle rencontre, tel un papillon aspiré par la lumière du soleil, à cet exil où il a « déplacé sa nostalgie/vers la lumière/comme on expose une plante/ d’intérieur au soleil ».

Les souvenirs existent, omniprésents, se mêlent, se rassemblent et volent en éclat au quatre coins du livre. Il pourrait s’en nourrir, les couver jalousement. Non, « une touche de bleu/sèche sur sa vie. »

Il faut tromper la solitude, la perte, les « absences aveugles », cultiver « des kyrielles d’amitiés » et se nourrir des livres pour remplir sa solitude, marcher, courir, espérer dans le silence blanc de l’âme, trouver celle qui remaillera « la fenêtre brisée de mon âme ».

« Tisseuse

Qui réparerait

la fenêtre brisée de mon âme

qui rebâtirait

les auvents démolis de mes mains

est-ce qu’une tisseuse

à la porte du jour

tisserait une tendresse

pour mes mains humides… »

Le lexique de la caresse et de la nature se mêlent, l’élément liquide est très présent ( « mes mains flottent sur les adieux », eau, mer, menthe, fleur, jardins, oiseaux)…

« dans ma main

le poids des erreurs pèse

et je n’ai pas su que le jardin

était indifférent à l’oiseau ».

Dans l’Oud blanc, déposer son silence, y laisser couler la joie, la nostalgie d’un amour disparu, perdu aux regrets infinis

« chaque fois que je ferme/mes yeux sur ton odeur/je vois la petite main/ de la rose ».

Départs, regrets encore, nostalgie des moments à jamais perdus. D’une perte l’autre, d’un exil identitaire à celui de l’amour déçu, il n’y a qu’un pas qui laisse indéfiniment la même blessure, et le même mouvement de fuite, une fin et un recommencement, partir toujours à chaque fois, d’un endroit à un autre, d’un cœur l’autre, et regarder sa vie passer, la voir chuter, il écrira la nuit « jusqu’à l’aube », il laissera couler la douleur, laissera monter la prière

« mes yeux

sont rivés sur le fleuve

qui rue sans espoir de retour »

Dans la douleur et le sang versé, indifféremment, regarder et attendre ce qui sortira de cette attente. Poèmes de l’errance, de la déambulation oublieuse, de la vacation vide, « j’avais un futur dans tes mains/ il s’est perdu »

De l’impossible fixité des choses, de l’exil du cœur, de l’âme, d’un corps à la dérive, J’ai visité ma vie pourrait se lire comme un voyage circulaire d’un point autour duquel on tourne et où l’on retourne, d’un exil de l’être perdu en lui-même, celui d’un voyageur qui ne sait où poser ses bagages.

Un exil est toujours plus ou moins forcé, plus ou moins bien vécu dans la grâce ou dans l’abandon, dans le désir de bonheur et son impossible accès. Ne restent pour le supporter que les livres et mieux peut-être, celui qu’il écrira.

Pourtant, c’est encore à la recherche de l’amour, seule vérité à cueillir pour le poète que le dernier volet nous convie, dans ce voyage amoureux d’une femme passionnément aimée, on retient d’innombrables phrases passionnées qui laissent entrevoir un espoir. « Je m’imprègne de ton regard» ; « ensemble nous traversons la cruauté » et c’est alors une grâce, une pause dans le temps et l’espace, un point d’arrimage, on est peut-être arrivé à bon port… « nos mains effilochent des vagues », « la douleur /est en trêve/l’azur/ouvert à deux battants », alors que jamais la nostalgie ne le quitte car « longtemps les rapaces/voleront au-dessus de ta vie ».

L’homme dont la destinée a inscrit au fond de lui la perte (d’un pays, de racines, d’êtres) ne croit pas dans l’immuabilité des choses « la nuit toujours grogne dans le sommeil de l’étranger. »

« d’en bas

le jour me regarde

avec des yeux de noyés »

L’absence de l’autre ou la peur de le perdre chaque fois réactive la douleur inscrite au creux de l’âme blessée et c’est peut-être dans la recherche désespérée de l’amour, dans la multiplication des rencontres que se tissent son unique espoir et son besoin d’exister.

L’errance se poursuivra donc, une errance amoureuse qui recompose indéfiniment la dernière perte. Perdu dans la ville ou sur le front de mer « je croise ma vie pour la première fois ».

La dépression est là : « je me pousse toute la journée comme une brouette ». Les souvenirs, les meilleurs, les plus simples sont réactivés (les amis du sud-ouest, la confection du confit de canard, une certaine adaptation à la vie en France) et après quinze années de cet exil, une véritable installation en France et cette nouvelle rupture qui a duré toute une semaine, se retrouver seul avec ses livres de Pessoa, dans une « traversée nocturne dont je me réveillerai sain et sauf », quand remonte cependant encore et encore la même question : « A quoi bon rester dans ce pays. »

Les souvenirs s’inscrivent dans le fil des jours amoureux, les bons et les mauvais, avec une certaine tendresse pour l’incompréhension et la difficulté de l’autre à prendre toute la place dans le questionnement de l’exilé.

Le déracinement empêche quelquefois de nouvelles racines, il est de ces âmes qui ne se réimplantent nulle part.

« Je m’éloigne

Je suis loin très loin

je m’éloigne de plus en plus

d’hier

le réveil s’est enrayé et mon rendez-vous

chez le coiffeur est tombé à l’eau

j’ai couru pour acheter des croissants

ils sont de plus en plus petits

leur prix continue d’augmenter

j’ai pris mon petit déjeuner

ouvert la boutique

balayé le trottoir devant le pas de la porteAboulkacem est passé

Il m’a fait un compte rendu de la situation du

monde arabe

j’ai appris le suicide de mon ami écrivain

par un appel téléphonique de sa sœur

je suis sorti

pour aller chercher des sacs d’aspirateur

j’ai rencontré la petite vieille anticonformiste

je la croyais morte depuis des années

j’ai visité mon ami malade

il regardait la messe à la télé

je suis rentré chez moi

j’ai cuisiné une épaule d’agneau

j’ai mangé

puis fait l’amour et la sieste et je me suis levé

j’ai attendu l’orage à la fenêtre

sans ouvrir le roman qui stationne

sur la table depuis plusieurs jours

je me suis coupé les cheveux

je suis ressorti pour acheter du pain

des cigarettes et des préservatifs

j’ai fait le plein d’essence

je suis loin très loin

je m’éloigne de plus en plus

d’hier »

Continuer sa vie et tenter de retrouver le dernier amour perdu, garder l’idée du bonheur, « c’est comme ça, ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête », tenter l’acceptation philosophique, et en même temps, vivre en essayant de retrouver chaque objet, chaque chose qui a marqué la vie de l’autre, son roman préféré, reprendre deux chats comme les siens, sa marque préférée de stylo, sa salle de cinéma la marque de son champagne, s’abandonner près de l’arbre où elle s’arrêtait, son silence et sa colère… s’apercevoir que tout est là encore, intact. Il se fond, « se décompose /comme l’automne », dans cet amour inconsolable, un amour-passion destructrice parsemé de vifs échanges, de propos violents « tu envoies un couteau/je t’envoie un poignard/ tu me renvoies un couteau/ je te renvoie un poignard ».

Mis à la porte à trois heures du matin, s’apercevoir que ce qui lui fait de la peine c’est de devoir ramasser une à une les feuilles de son calepin dans lequel sont consignés tous les numéros de téléphone de ses maîtresses.…

La pluie

Depuis une semaine elle tombe abondamment

elle détraque mon sommeil

embrouille mes rêves

elle a failli dépasser les limites

qu’est-ce qu’elle veut me dire en frappant avec

cette insistance sur la fenêtre

et cognant sur mes pensées

je me faufile dans un café voisin

tourne le dos aux baies vitrées

je discute avec le serveur

je bois un double pastis

je remets ça

j’ai les mots trempés

mes phrases sont inondées

elles coulent dans toutes les directions

Saleh Diab est né en 1967 en Syrie. Il a éét journaliste littéraire à Beyrouth. Il est chargé du monde arabe au festival Voix Vives à Sète. Il vit en France depuis l’année 2000. Il est docteur en littérature arabe contemporaine.

Autres publications :

- Une lune sèche veille sur ma vie, Editions Comp’Act, Chambéry, 2004

— Qamarun yabisun ya‘tani bihayati, Editions Dar Al Jadid, Beyrouth, 1998

— Un été grec (non traduit), Editions Merit, Le Caire, 2006

— Sayf yunani; Tursulina Sikkinan arsilu khanjaran (Tu m’envoies un couteau je t’envoie un poignard- non traduit), Editions Sharqiat, Le Caire, 2009.

Traduction de l’arabe au français :

— Chemin de Damas de Nouri Al Jarrah (Edition Voix Vives, Al-Manar, Paris) 2014

Annie Salager a publié plusieurs livres de poèmes et de nombreux livres d’artistes. Elle a reçu le Prix Mallarmé en 2011. Elle a aussi publié trois récits, un roman et des traductions de l’espagnol.

*****

Chut

(le monstre dort)

Estelle Fenzy

Editions La Part commune – 2015

ISBN 978–2‑84418–298‑2 — 10euros

C’est un texte émouvant et fragile que nous offre Estelle Fenzy avec Chut (le monstre dort), un texte dédié à son père et à « ma passante qui depuis toujours m’accompagne »…

Une date… le 10 août, « une vie suspendue » à l’annonce, fatale (?), la maladie, celle d’un être qu’on aime…

Les mots nous arrivent, syncopés, avec la peur, l’envie de hurler, le manque.… à dire.

« Penser vif

écrire simple

crier grand

puisque la vie

ampute »

Le silence s’exprime dans le vide, dans l’absence au monde dont on se déleste, quand tout s’effondre et que même pleurer est impossible. Tenir.

« Lequel des deux soutient l’autre »

L’impuissance d’un géant est-elle à la hauteur des mots ?

Gagner sur la vie, le temps qui reste, aux horloges

« forcer la marge

à coups de pioche

dans le plus jamais

trouver l’antidote

au définitif »

Garder au cœur la lutte intacte, tant que… et quand seul l’amour demeure, l’insurrection dans l’âme, il faut aller… au combat, du juste s’associer

« tu tiens debout

sur le quai »

Le monstre tapi dans les ravines de leurs peurs, ils voleront au temps

« le galop des jours

et la surprise de vivre »

« les bottes de l’espoir

ont des semelles

d’acier »

Douce présence muette d’une fille -« Cendrillon naïve », à son père quand au fil des saisons s’avancent les questions et que « moins bien ce matin »…

et que tous les remèdes même les plus improbables d’aucun secours, il faut traverser

« à bout de bras

l’aube incertaine »

Espérer dans ce fil tendu du jour que la bête ne se réveille pas

« Dors la bête dors

ne te réveille pas

encore ».

« Pas trop vite

les jours beaux

pas trop vite »

On ne peut trop de mots derrière ceux-là, derrière la pudeur et la fragilité d’une écriture si légère pour un sujet si grave, peut-être se tenir dans l’innocence et la grâce de cette lecture aux éclats de vie suspendus dans l’air, un arrêt du temps à compter (avec) les jours heureux au plus difficile de nos existences.

*****

Dans la continuité du précédent, « Sans » est un petit opuscule publié aux Editions La Porte qui énonce une souffrance, celle de l’autre. Cet autre dont le visage … comme aspiré de l’intérieur s’efface progressivement, hors les mots, ceux de la poète, les nôtres, les siens. « Chaque lettre-une falaise à gravir ».

Les mots de l’autre, ce sont ceux du père, “reste près de moi”, le cœur, l’âme, oiseaux envolés où il y a toujours trop de mots, là où il en manque tant déjà. Les phrases se disloquent, les mots arrivent dans le désordre, « mes yeux sur le libre espace de ton jardin Tu veilleur de corolle guetteur d’été », et voilà l’hiver déjà là.

Tout devient dérisoire, jusque dans la tenue d’apparat « talons hauts-dans le gravier, allez savoir pourquoi cette élégance » se questionne-t-elle.

Il faut avancer dans ce gravier inconfortable qui restera toujours accroché au talon. « Croire au cristal à l’intérieur du corps ».

Il faut avancer et continuer, dormir et rêver jusque dans la présence de celui qui manque. Le rêver pour Le sentir vivant encore

“Que jamais tu mort ”

Et faire sans donc.

Faire sans c’est constater alors que « l’avenir s’apprivoise dans la férocité des pages tournées des mots derrière le verrou ».

Estelle Fenzy est née le 15 janvier 1969. Après avoir vécu près de Lille puis à Brest, elle habite en Arles où elle enseigne.

Publications en revues : Europe, Secousse, Remue.net, Ce qui Reste, Ecrits du Nord (éditions Henry), Microbe. Nouvelles contributions programmées dans Europe et Recours au Poème.

CHUT aux éditions de La Part Commune (avril 2015)

SANS aux éditions La Porte (printemps 2015)

ROUGE VIVE aux éditions AL Manar (automne 2015)

ELDORADO LAMPEDUSA aux éditions de La Part Commune (printemps 2016)

******

En attendant Hypnos

Piero Salzarulo

Editions Passages d’encres

coll. Trait court – sept 2014

Neuropsychiatre, Piero Salzarulo est un des plus grands spécialistes mondiaux de la médecine du sommeil. Auteur de nombreux livres scientifiques et publications de référence, il aborde dans ces quelques pages de la collection Trait Court chez Passages d’encres, l’insomnie versant attente poétique, plutôt que scientifique avec cette question : Quand cesse-t-on d’attendre le sommeil ? Est-ce la même chose que d’attendre le réveil ? Qu’est-ce que cette attente si souvent expérimentée « façon d’être, selon Cioran, exclusive de l’humain » ?

Quelques pages de réflexions sur le sommeil donc ou son absence, ou plutôt sur l’attente, cette immobilité représentée souvent par les peintres à une fenêtre, une porte, le regard au loin et de bien d’autres façons par les écrivains et les poètes.

Car l’attente du sommeil s’installe quand l’insomnie a trouvé sa place. La véritable attente est plutôt celle d’un objet extérieur à nous, comme celle de l’attente amoureuse si bien développée dans Fragments d’un discours amoureux de Barthes ou celle de la poésie d’Aldo Merini, « soupirante » quand elle est longue et mêlée d’anxiété. De l’absence au manque, « le corps suit l’attente pas à pas, parfois il nous prend ».

Hors cas médical, « le sommeil, de mode de fonctionnement de l’organisme qui appartient au sujet lui-même, peut devenir alors un objet qui ne leur appartient plus, cherché à l’extérieur, qu’ils espèrent qu’on leur apporte », il devient cet objet qu’on a perdu et qu’on veut retrouver, comme chez Proust ou le poète Valerio Magrelli.

Convoquant la littérature, de nombreux exemples illustres dont un des plus grands insomniaques en la personne de Gide, l’auteur évoque l’éventail de réaction et d’interprétation propres à chacun, obsession grandissante pour tous, elle est « un calme » pour Fizgerald, « une hébétude d’ivrogne » pour Bruckner. Conscience ou pas ? Temps subi quand on l’attend, inertie, sidération, « rumination », dont se plaignait Pessoa, « regarder dans le vide », mais aussi « sensation de » « signification profonde de l’être » (Oates). Révolte chez Kafka, vécue dans et par le corps, arpenter la chambre ou selon Céline et Cioran, propice à la création. « Nothomb écrit dans sa tête, Hugo, éveillé dans la nuit s’en va « dans ces grands horizons subitement », » Louise Bourgeois dessine, Lewis Caroll fait des puzzles mathématiques…

Piero Salzarulo, neuropsychiatre, professeur de psychologie générale, a été présiden de la Sociétà Italiana di Ricerca sul Sonno et vice-président de la European Sleep Research Society. Membre du comité de rédaction des revues Journal o Sleep Research et Médecine du Sommeil, il est l’auteur de plu sde 200 publications scientifiques et de plusieurs livres en anglais et en italien, et a notamment publié :

-The experimental stydy of human sleep (avec G.C. Lairy), 1975

-Dreaming and culture (avec P. Violi) 1998

-La fine del sonno, 1999

-La sbadiglia dello struzzo, (avec G. Ficca) 2002

-L’attesa, 2010

-L’anziano e il sonno (avec F.Giganti) 2011

Il travaille avec H. Shulz sur l’histoire de la médecine du sommeil au 19e et 20e siècle.

Piero Salzarulo a coordonné par ailleurs le n°43 de la revue Passages d’encres, « Représentation du sommeil » 2011

Autres traits courts de Piero Salzarulo chez Passages d’encres : Les soupirs d’un mammifère

et Un chien qui bâille

******

Asinus in fabula

Guido Furci

Cardère Editeur – 2015

66 pages, 12euros

« Le cousin de Marion s’appelait Nicolas ». L’incipit de ce long poème composé comme un chant ou une ritournelle, se découpe en quatre parties de 24 strophes, séparées en deux groupes par un intermède-une fable en italien.

L’incipit est un leit-motiv martelant l’espace comme pour inscrire la perte au creux de l’existence du poème. Donner vie ou redonner vie à l’enfant de trois ans parti d’une maladie rare comme le souligne le passage en italien :

« E invece no. Il bambino che c’é stato fino a quando non c’é più sussurra in silenzio parole d’amore. Ho deciso di raccoglierle e di fare una poesia, perché insieme possiamo abitarne le stanze ».

Ce long poème lancinant traduit l’angoisse de la perte, tout autant que la peur chevillée au corps de ceux qui restent, peur pour les descendances futures, celle que pourra donner le poète, celle de ceux qui survivent au désastre.

Exorcisme par la parole écrite : « Le cousin de Marion s’appelait Nicolas. Il est mort à l’âge de trois ans. Il avait les cheveux blonds ».

Ritournelle du malheur qu’on veut oublier, taire : « je n’ai pas envie d’en parler » répété et répété comme pour conjurer le sort, mais tellement inconcevable et prégnant qu’il est difficile de l’enfouir. Tout en retenue et en labilité. Sourd pourtant de ce poème la culpabilité liée à l’absence mais plus encore celle liée au fait d’être en vie quand l’autre est mort… si jeune.

Les paragraphes se succèdent et tournent, tournent tels une ritournelle. Pourquoi Marion n’est pas morte à trois ans ? Des questions sans réponse, des réponses qui ne satisfont pas, jamais.

Puis dans un revirement, le poète dément tout, « le cousin de Marion s’appelle Nicolas, il n’a que trois ans et demie. Il n’est pas malade. » Mais dire ne suffit pas à rompre le sortilège et il n’a toujours pas envie d’en parler ?

Marion, on l’aura deviné, mais il le dit, est sa femme, la femme de celui qui dit, chante, déploie son angoisse, quand elle n’est pas là, quand Nicolas n’est pas là.

Faire des films peut-être. En noir et blanc parce que la vie, elle, est en couleurs, mais le cinéma c’est du noir et blanc…

Au bout de 24 poèmes on repart dans une autre ritournelle qui vient mettre un éclairage supplémentaire à la longue litanie d’angoisses qui parcourt le texte. Le père de Nicolas, les juifs d’Europe hantent le récit.

Protéger Nicolas, le couvrir, le laisser marcher sur « mon »ventre.

Le père et la fille tout entiers tournés vers leur destin, leur histoire, celle des juifs d’Europe.

Hanté par cette histoire, le poète livre des pans de sa vie, de sa naissance dans les années 80, de sa peur, cette peur au ventre qui l’obsède…

« Les autres… Ils ne peuvent pas savoir tout ce qu’il y a dans ma tête .

Tant mieux ».

Au milieu du texte, un conte en italien, una fabula, et sa traduction, un intermède, le conte d’un âne avec des oreilles en forme d’hélice…

Tout est tentative de comprendre, de saisir « la peur d’aujourd’hui », la peur qui n’a presque rien à voir avec les fils d’Europe. Dire la peine, le froid, qui a saisi Nicolas, qui saisit le poète.

Envie d’en finir.… avec la peur…

Et enfin barrer. Tout ce qui a été dit, barrer les mots coupables, la vie coupable « ce n’est pas ma faute si »…, la faute.

Barrer.

Et ainsi jusqu’à la fin, recommencement du texte, du dire impossible, rayer tout ce qui a été dit, dans une tentative ultime d’annihiler la peur, de refouler ce qui a été, de l’effacer pour mieux le graver, l’inscrire encore, l’incruster dans la page du poème.

« Avant que la nuit tombe

avant de tomber par terre… »

La présentation qu’en donne l’éditeur Bruno Msika (Cardère Editions) signale un parallèle pastoral tentant et d’inspiration gionesque « que me souffle mon ami Guillaume Lebaudy : « Il [le troupeau ensonnaillé] agit comme une ritournelle qui, se répétant à l’infini, avec très peu de variations, crée un territoire sonore. En venant s’opposer au chaos inquiétant produit par le silence de la montagne, il est un point de son bourdonnant témoignant d’un ordre qui contraste avec le désordre extérieur ; il délimite un territoire en mouvement. » Asinus in fabula est un troupeau ensonnaillé… »

Humour et comptine, légèreté et innocence parcourent le texte, l’espace se dilate, l’écriture se diffracte pour laisser au temps qui passe une possibilité de garder la trace.

Texte à lire, mais texte à dire et redire, à écouter et réécouter pour que jamais rien ne s’efface. Ni la douleur, ni la vie, ni le temps d’une vie si courte fût-elle. Ou pour qu’au contraire, dans ce refrain barré dans le dernier quart du livre, se perpétue la trace de Nicolas.

Voici ce qu’en disait l’auteur à son éditeur à propos de « l’énigme de cette partie barrée » :

“La dernière partie du texte est un refrain, par lequel j’essaie de dilater le temps de l’écriture pour que celle-ci puisse couler, comme le nez de Nicolas, encore et encore, encore et à nouveau. Elle est barrée comme la plupart des répétitions. Et pourtant elle est là pour résister, entre autres, à toute tentative d’effacement conçu en tant que tel.”

Guido Furci (1984) a fait ses études à l’université de Sienne et à l’université de Paris3-Sorbonne Nouvelle. Il a également été élève de la sélection internationale à l’Ecole normale supérieure de Paris (section Lettres et Sciences Humaines) et visiting scholar au département de littérature française de l’université de Genève. Actuellement boursier de la FMS (Fondation pour la mémoire de la Shoah), il poursuit son travail de thèse entre la France et les Etats-Unis.

*****

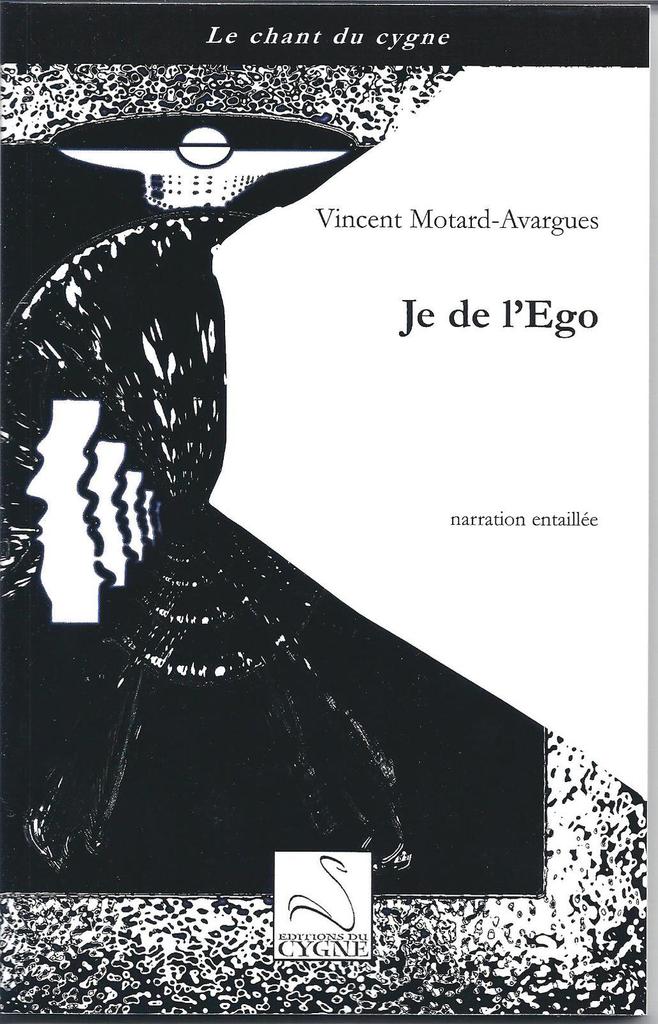

Je de l’Ego

narration entaillée

Vincent Motard-Avargues

Editions du Cygne-2015

92 p – 12 euros

“au creux d’un jour

au sommet d’une nuit

entre deux heures floues

quand je suis

tempo dysharmonique

quand je renais tu »

Le sous-titre de ce petit recueil intitulé Je de l’Ego signale donc une « narration entaillée » et le découpage en huit ensembles laisse apparaître en effet une narration sous la forme de huit longs poèmes tous titrés dont les mots semblent s’échapper sur la page parfois en s’isolant dans un coin.

La syntaxe disloquée dit l’égarement des corps ou plutôt du corps de celui qui s’interpelle à la seconde personne du singulier, s’égarent dans l’espace où tous ceux-là s’agitent, là où « toi qui traces tu/en contours internes », s’inscrit autour c’est à dire en creux en soi. Il s’agit sans doute de s’opposer au mouvement du monde quant « tout/est/une/vérité/percutante », rechercher cette immobilité digne d’un Siddhartha, titre du premier poème, un Siddartha (ou presque) nous signale le poète.

Siddhartha (ou presque) dit ainsi cette volonté de n’être rien, dans un lâcher-prise conscient.

Et même, peut-être s’agit-il d’aspirer à nêtre qu’un murmure « je suis/ton murmure/je suis ton coeur », quand Matriochka se fait fuyante alors que « parfois/c’est toi qui gagnes ». Il faut fuir toujours plus loin de ce je encombrant et en recherche « de la joie/ô/de la joie »

Pour échapper à ce qu’on est, aux souvenirs mêmes, d’autres ailleurs, d’autres cieux, d’autres gens vous aspirent, dans cette fuite en avant qui dit que rien ne dure. Tenter de fixer ce qui est sur la page ou dans l’air du poème sans se laisser enfermer par le poème. Prison inaugure alors cette notion d’enfermement, sommes-nous enfermés en nous-mêmes ou est-ce le poème qui nous tient dans sa prison de mots ?

Le Je de l’Ego, titre du cinquième poème, dit l’hésitation, les mots se heurtent, les mots se cherchent une existence, à défaut de donner une existence à l’être, être, avoir une identité… de toute façon si c’est pour finir seul ou à plusieurs, que sommes-nous sinon rien. Rien. Fuir, se fuir, fuir sa vie, fuir l’autre en soi.

Le je alors oblitère la page à la recherche de ce qu’il est.

Et si Demain (titre du sixième poème) est lointain, il faut continuer, bouger, danser et même avec le huitième poème donner de la voix. En dans l’absence de l’autre qu’on n’a trouvé ni en soi ni à l’extérieur, retrouver la paix finalement, n’atteindre qu’au silence.

La quatrième de couverture nous avait pourtant avertis, ce texte syncopé, a été écrit par un personnage « sous l’emprise d’un acide », « quand le vide se fait, dans son plein creux. La suite, on la connaît déjà. »

Vincent MOTARD-AVARGUES, né à Bordeaux où il vit et travaille, pratique peinture, photo et musique en amateur. Il a créé la revue en ligne Ce qui reste ; publié trois livres :

-Recul du trait de côté, Editions de la Crypte, 2014,

-Si peu, tout. Editions Eclats d’encre, 2012

-Un écho de nuit, Editions du Cygne, 2011…

ainsi que quatre plaquettes ; puis une trentaine de participations à des revues/anthologies/sites collectifs.

- Deux heures avec Edgar Hilsenrath - 3 mars 2019

- Fil de lecture MJ Desvignes : Lyonel Trouillot, Emmanelle Imhauser, Michaël Glück - 30 novembre 2015

- REVUE INTRANQU’ÎLLITÉS, Hors-série 1&2 - 20 octobre 2015

- Fil de lecture de M‑J Desvignes sur : S.Marot, JB Pedini, L Raoul - 29 septembre 2015

- FIL DE LECTURES DE M‑J DESVIGNES : Diab, Fenzy, Salzarulo, Furci, Motard-Avargues - 31 août 2015

- Maël Guesdon, Voire - 24 août 2015

- Raymond-Jean Lenoble, Mémoires de l’oubli - 26 avril 2015

- Attila Jozsef, Le mendiant de la beauté - 17 avril 2015

- Cécile Guivarch, Renée en elle - 29 mars 2015

- Fabrice Farre La figure des choses - 5 janvier 2015

- Claude Chambard, Carnets des morts - 28 décembre 2014

- Fabrice Farre, Le chasseur immobile - 9 novembre 2014

- Angèle Paoli, le sel de la mer, le fracas des mots - 29 juin 2014

- Un grand vent s’est levé de Danny Marc - 6 avril 2014