Terada Torahiko : « L’esprit du haïku »

par Pierre Tanguy

On écrit aujourd’hui beaucoup de haïkus dans le monde. Et aussi beaucoup de commentaires sur ce genre poétique particulier. Le sujet paraît inépuisable et le Brestois Alain Kervern a bien montré, dans ses deux derniers essais (Histoire du haïku chez Skol Vreizh et La cloche de Gion à Folle avoine), la richesse et la complexité du sujet.

Mais il n’est pas inutile, parfois, de revenir aux auteurs japonais eux-mêmes pour savoir ce qui les guidait. C’est la cas avec Terada Torahiko (1878–1935), disciple de Sôseki et auteur d’un essai intitulé L’esprit du haïku. Il insiste sur deux points pour expliquer l’appétence particulière des japonais pour ce genre littéraire. D’une part, explique-t-il, la fusion avec la nature considérée par les Japonais comme une « présence fraternelle ». Pour Terada, en effet, « l’esprit du haïku ne peut être pensé que comme une expression poétique de ce sens de la nature ». A cela s’ajoute – c’est le deuxième point – « l’existence plus que millénaire de formes poétiques brèves dans la tradition littéraire japonaise ». Nature, brièveté : on a là les deux ingrédients de base du haïku, un genre ayant le don « d’appartenir à la mémoire collective de tout un peuple qui partage donc les mêmes associations d’images ou de pensées ». Ce qui fait dire à Terada Torahiko que « le haïku n’existe et ne peut qu’exister au Japon ». Mais il formule aussi, dans son essai, certaines mises en garde. « Si le poète introduit des éléments qui expriment directement sa subjectivité, il n’y aura plus de place pour exprimer des éléments symboliques de la nature » (Terada, dans cette logique, conteste « l’éloquence » dans la poésie).

Il pose aussi la question – qui fait souvent débat – des racines bouddhistes ou non du haïku. S’il convient que « le sentiment d’impermanence » (héritée du bouddhisme) « ne pouvait qu’envahir le monde des haïkus », il considère qu’il « n’appartient absolument pas à la nature même du haïku ». Selon lui, la pratique du haïku n’est « ni une fuite » (…) « ni un exercice de philosophie passive », « ni non plus une mise en scène pleine de complaisance de soi ».

Bien au contraire, souligne-t-il, le haïku suppose « une distance critique de soi vis-à-vis de soi » et permet « d’exercer l’acuité de l’œil de notre esprit à faire en sorte que nous veillions à maintenir sa liberté »

*

Le Japon de Pierre et Ilse Garnier

par Lucien Wasselin

Les Éditions L’herbe qui tremble viennent de publier, sous coffret neutre, deux volumes dus à Marianne Simon-Oikawa intitulés Japon (Les Échanges et À Saisseval). Marianne Simon-Oikawa a le mérite d’enseigner à l’université de Tokyo et, connaissant bien la langue et la culture du Japon, elle était particulièrement indiquée pour assumer la responsabilité de ces deux tomes qui font presque 1000 pages au total.

Le tome 1 (Les Échanges) s’intéresse aux poèmes écrits par Pierre Garnier en collaboration avec Niikuni Seiichi de 1966 à 1971 d’une part et avec Nakamura Keiichi de 2000 et 2001 d’autre part. Car si Pierre Garnier est bien connu pour son ouvrage en deux tomes paru aux éditions André Silvaire en 1978, Le Jardin Japonais, Marianne Simon-Oikawa met en évidence, pour commencer que les Garnier ont été en contact avec des poètes japonais de la même mouvance qu’eux dès avant. Le Japon et le couple Garnier sont présents dès 1964 dans la revue française Les Lettres et dès 1969 dans la revue japonaise VOU (avec, en particulier, des poèmes de Pierre Garnier traduits par Kitasono Katsue) et dès 1965 dans ASA, la revue de Niikuni.

Cette présence en revue sera suivie d’œuvres écrites à quatre mains dont les plus connues sont sans doute les Poèmes franco-japonais de Pierre Garnier et de Niikuni Seiichi pour leur parution en 1967 chez André Silvaire et dont le plus célèbre est sans conteste le poème (“Coq-Cerisier”) qu’on trouve à la page 169 de ce tome1 et qui fut reproduit en carte postale lors de l’exposition, “Pierre Garnier, le parcours d’un poète”, réalisée par la Bibliothèque Départementale de la Somme en 2002. Mais ces poèmes montrent la limite de la poésie supranationale qui voulait se passer de la traduction, comme le prouve Marianne Simon-Oikawa (pp 154–157). Mais Niikuni disparaît en 1977 mettant fin à toute collaboration entre les deux poètes. Pierre Garnier va écrire trois plaquettes avec Nakamura Keiichi en 2000 et 2001, plaquettes très différentes de celles écrites avec Niikuni Seiichi. On sent ici que Nakaruma Keiichi est “influencé” par le mail-art et le collage qu’il pratique assidument…

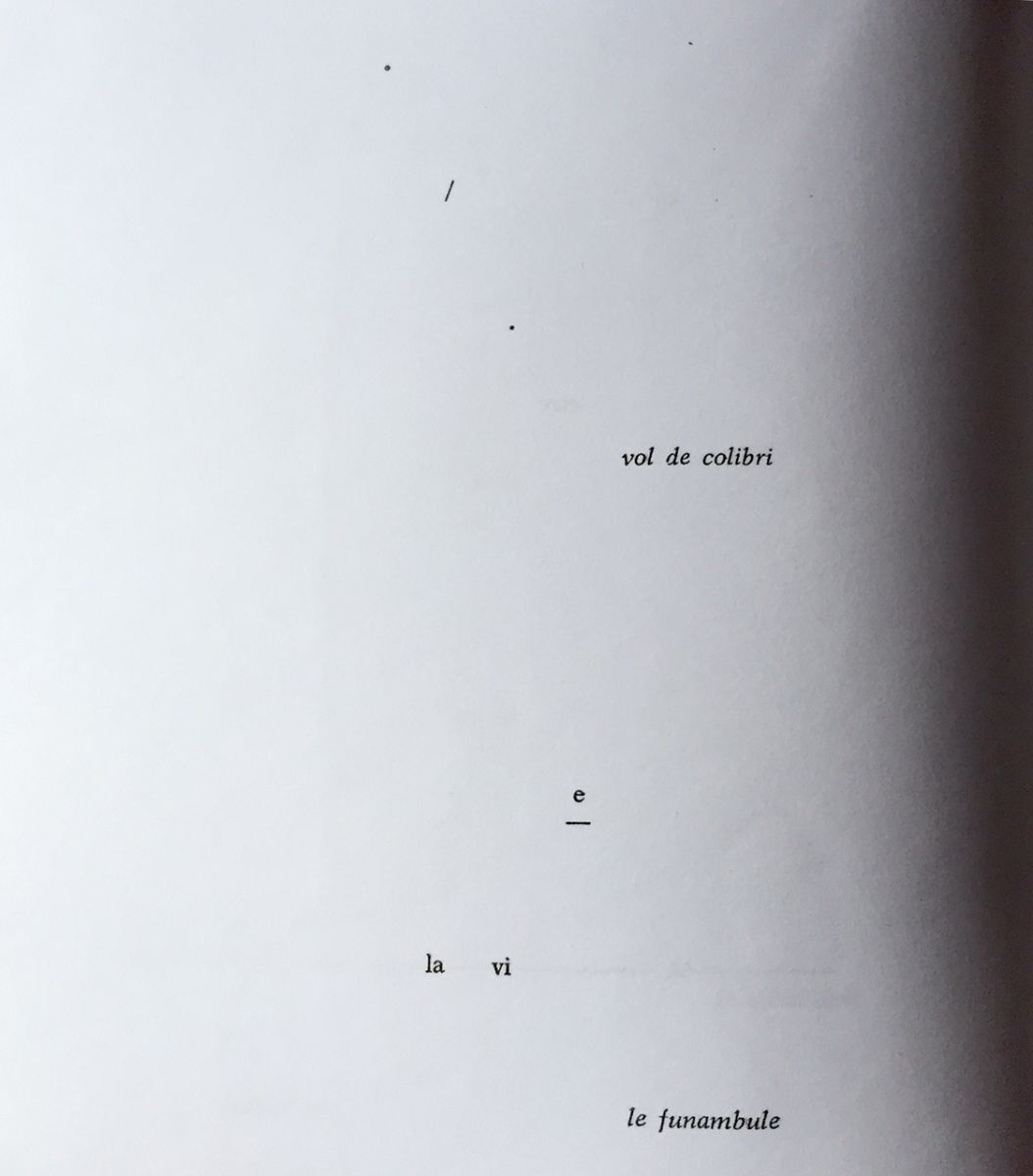

Le tome 2 (À Saisseval) rend compte de ce qu’écrivirent seuls Pierre et Ilse Garnier, de la mort de Niikuni Seiichi à nos jours, loin du Japon, hormis la période de collaboration avec Nakamura Keiichi : c’est que “le Japon ne cesse d’habiter Pierre et Ilse”… Marianne Simon-Oikawa se livre à une compilation des poèmes écrits à Saisseval durant cette période : la liasse de 1977, le n° de Bloknoot de 1976, le Jardin japonais de 1977, les deux tomes du Jardin japonais parus aux éditions André Silvaire, Le Jardin du poète Yu paru à Madrid en 2003 et 2004 et L’Année dans les jardins flottants de la Somme qu’Ilse a écrit et publié en auto-édition en 2008. Il faut s’arrêter à ce dernier recueil (largement inconnu) car il permet de comprendre l’obsession japonaise des Garnier ; l’expression “jardins flottants” renvoie sans aucun doute à l’estampe japonaise ukiyo‑e (image du monde flottant) : “le monde flottant désignant le monde d’ici-bas” [M S‑O, p 450]. Mais ce n’est pas tout car Marianne Simon-Oikawa consacre un chapitre à la notion de haïku chez Pierre Garnier où elle met en lumière que les textes d’Ornithopoésie ne sont pas éloignés de l’esthétique du haïku. À son habitude, Marianne Simon-Oikawa mêle inédits et poèmes publiés à ses notes et présentations.

Marianne Simon-Oikawa convainc ainsi le lecteur que “le Japon occupe chez Pierre et Ilse Garnier une place essentielle” (p 583). Mais il y a mieux : ses analyses sont précieuses et érudites car, non seulement elle a exploité de nombreuses archives françaises ou étrangères, publiques (comme celle de l’Université des Beaux-Arts de Musashino) ou privées mais sa connaissance de la langue japonaise est irremplaçable, qu’on en juge : “Certains poèmes, les plus faciles à appréhender, contiennent des mots entiers. Dans l’un d’entre eux par exemple, qui associe coq et sakura (cerisier) le mot “coq” invite à voir dans les formes épanouies du papier découpé les plumes de la queue d’un chef de basse-cour tandis que le mot “cerisier” [sous la forme d’un idéogramme] fait découvrir dans ces mêmes formes les branches d’un cerisier ployant sous le poids de ses fleurs” (p 156, tome 1). Que dire encore des différences entre la forme du kanji, la forme syllabique et le caractère ? On le voit, Marianne Simon-Oikawa ne manque pas de qualités…