Veiller la nuit, l’hiver, ce n’est pas veiller contre

elle, ni à cause d’elle

comme si elle était une ennemie. Ce n’est pas

endurer le temps obstrué, attendre l’aube

qui tarde à venir.

Veiller la nuit, c’est veiller sur elle, comprendre

que ce n’est pas moi qui souffre mais elle,

comme si elle, la grande nuit, elle était

petite et qu’elle avait la fièvre.

Comme s’il y avait dans sa part obscure mon

double au féminin,

et qu’il fallait que je l’accompagne dans sa

montée, présence qui souffre et qui attend,

et qui chante en montant même si on ne

l’entend pas, d’abord un ruisseau pris dans

de la glace, puis l’ombre déployée d’un arbre

sur de la neige et pour finir cette graminée

contre le ciel, crépitante de froid où je la

reconnais, la voie lactée, celle que j’aimais.

Comme s’il fallait, ce mouvement, oui, que je

l’accompagne, que j’en fasse le double au-

dedans de moi dans ma parole, pour que

quelque chose, ou bien quelqu’un, à travers

lui naisse et s’accomplisse,

quelque chose ou bien quelqu’un qui n’était pas,

de très humain, de très fragile,

presque invisible, un battement d’ailes ou bien de

cils, une hésitation dans le lointain, qui

scintille et qui fait que dans le chant quelque

chose se brise, est sur le point toujours de se

briser et finalement ne se brise pas.

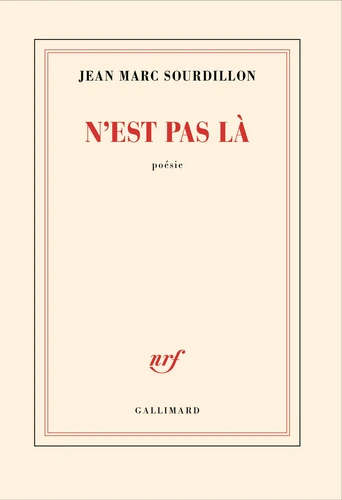

Les Miens de personne, La Dame d’onze heures (2010)