Les publications de Catherine Mafaraud-Leray et de Michel Merlen sont rares. Ils n’ont jamais cherché à se montrer et encore moins à « faire carrière ». Mais est-ce bien cela la poésie : faire carrière ? Michel Merlen répond : vous ne parviendrez pas à assassiner le désir – législateurs anonymes de l’obèse et de la vacuité.

Discrets, ils le sont, même à l’heure d’Internet. Merlen se fît remarquer dans la revue Poésie 1 n°19, en 1971. Le poète a alors trente-et un ans et vient de donner Les Fenêtres bleues (1969) et Fracture du soleil (1970). Le poème merlénien que nous connaissons est déjà là : langage concis et épuré, ton personnel et exigeant, images dénuées de fioriture et sans trompe l’œil : je chante comme par MIRACLE – dans le NOIR qui brille – un long bras sur la face. Il ne ressemble à aucun autre, balle perdue au fond de quelque tiroir. Homme blessé, Merlen ! Poète de la faille, de la fracture, d’un quotidien sans illusion (ça suffit de marcher pour rien dans l’incendie du quotidien), sans aucun doute, mais ne faisons pas fausse route, même si la tentation est grande : rien à voir avec le mythe du « poète maudit » ou celui du « poète triste ». Merlen le dit lui-même : Je veux qu’on le sache – j’ai de l’admiration – pour tout ce qui est vivant, sans jamais rien cacher de sa fêlure, qui ira malheureusement en grandissant : j’ai des balafres j’ai des plaies – Je sors des hôpitaux – pour me soigner – au vent cinglant des villes – à l’iode du sourire des filles – mais le métro mâche mes mots – les voitures m’évitent – je glisse sur les boulevards – comme une boule de billard. Dans C’est nous, la mort…, Merlen écrit encore, relatant un internement et ses méthodes barbares : Ils ont fouillé ma valise. Inventaire. Pyjama. Tutoiement d’office. Je n’ai plus d’identité. Ils ont pris ma carte. Mon carnet d’adresses. Je n’ai plus d’amis. Couloir de morgue qui mène à la pharmacie. Piqûre de valium. Chambre lugubre comme un dimanche de novembre. Lit paillaisse. Eau de Javel. Plus de musique pour résister au temps. Pas de stylo pour écrire l’urgence. Rien. Personne. Sans profession. Sans domicile. Divorcé d’avec le monde. A force d’aller à l’hôpital on finit par y rester.

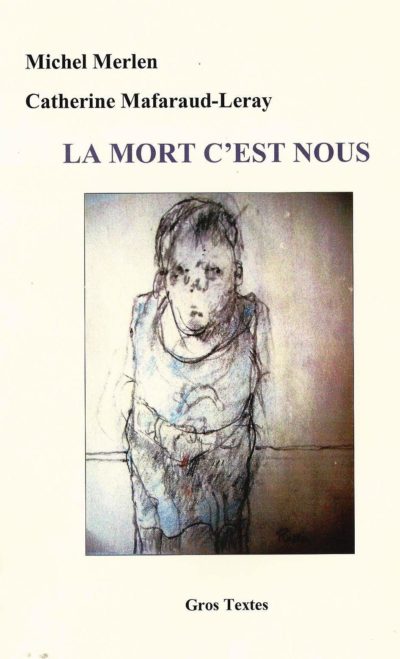

Merlen n’a jamais cessé d’écrire (est-ce seulement envisageable ?), mais les abîmes le dévorent : comme si – le permis de vivre – était refusé. Merlen lutte pour retrouver le souffle de l’enfance – les paroles de l’enthousiasme. Merlen n’accepte pas de mourir : je n’accepte pas que le sexe de la poésie – ne fleurisse plus dans la galaxie du vivre. Cinq livres entre 1983 et 2011, c’est peu, diront certains. Ce n’est pas si mal, à mon avis, car à l’encontre de ceux (et ils sont légions) qui publient à tour de bras et confondent le folklore et le fatum humain, Merlen oppose son vivre, son devoir de regard, avec exigence : ne laisse pas aller le monde – sans toi – privilégie l’excès – reste – éteins le malheur – et vois. Ces propos sont tout aussi valables pour Catherine Mafaraud-Leray, que l’on découvre, tout comme Merlen, dans Poésie 1, la revue de Jean Breton. Il s’agit du n°74, « Les Poètes et le Diable », en 1980. Celle qui se nomme Katrine Mafaraud est alors âgée de trente-trois ans. Elle a publié trois recueils, dont le détonnant : Je suis laide aujourd’hui comme une cathédrale (1978). Si j’écris que ce livre est détonnant, c’est qu’il fut reçu ainsi, tranchant radicalement par ses cris et sa violence, d’avec la production poétique de l’époque. Catherine Mafaraud-Leray publie, par la suite, dix recueils et plaquettes, dont : Dites-le aux dahlias, aux crapauds et aux chiens (2005) et Un os d’arrogance entre les reins (2010). Comme chez Merlen, mais dans un registre et une poétique qui lui sont propres, Mafaraud-Leray écrit, non sans humour noir ou ironie, l’urgence dans l’urgence, sous la crasse horrible et violente du jour qui monte : celle du corps, de l’amour, de la mort, des duos de mâchoires qui s’affrontent, des ombres qui se mordent, de la jouissance et des sexes qui s’avalent, la déchirure du désir, avec la liberté pour seul vice. On comprendra donc aisément ce qui a pu rapprocher Catherine Mafaraud-Leray et Michel Merlen. Dès maintenant, il est manifeste, que C’est nous la mort… de Catherine Mafaraud-Leray et de Michel Merlen est vécu et ressenti vitalement : La mort viendra – Je sais – mais je vivrai d’abord… C’est nous la mort – joyeuse comme un faire-part, écrit Merlen. Mafaraud-Leray y ajoute sa violence et sa révolte : Le corps est un égout – Qui se vomit dedans – Les arbres mes complices – Dans un filet de cygnes – Me tendent leurs cous noirs – Et leur corde gelée. La poésie de Mafaraud et de Merlen, et C’est nous la mort… le confirme, est une tension extrême de tout l’être hors de lui-même vers sa vérité, qui nous arrache enfin des cris qui peuvent bien s’exténuer et se ruiner, mais dont il reste toujours assez d’éclats dans l’air pour que nous nous entendions au moins une fois aimer et vivre, pour que nous entendions ces cris qui ne nous appartiennent plus dès qu’ils ont quitté nos lèvres, qui ne sont plus à personne parce qu’ils sont ceux de l’homme dans la solitude et dans l’amour.

- ALAIN DELON, HENRI RODE & LES HOMMES SANS ÉPAULES - 6 novembre 2024

- Nimrod : Lettre à Christophe Dauphin à propos de Totem normand pour un soleil noir - 7 juillet 2024

- Nimrod : Lettre à Christophe Dauphin à propos de Totem normand pour un soleil noir - 1 novembre 2022

- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (1) : HENRI HIRO - 1 juillet 2022

- LES GŌSĀNS DE LA GRANDIOSE ET TRISTE PATRIE IRANIENNE DE KATAYOUN AFIFI - 3 mai 2022

- JEAN-PAUL BELMONDO ET RIMBAUD, L’AN 1969 DE « POÉSIE 1 - 21 septembre 2021

- Jacques Simonomis - 5 juillet 2021

- Portrait du poète en comédien : Hommage à Yves GASC - 4 janvier 2019

- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (1) : HENRI HIRO - 5 juillet 2018

- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (3) : CHANTAL T. SPITZ - 5 juillet 2018

- Un poète à Mayotte : William Souny - 5 juillet 2018

- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (2) : FLORA AURIMA DEVATINE - 5 juillet 2018

- La revue des revues de Christophe Dauphin - 15 février 2013

- Un chèque en blanc - 4 janvier 2013

- Sur deux livres récents de Roland Nadaus - 27 décembre 2012

- Stanilslas Rodanski dans les métamorphoses de l’écho - 19 juillet 2012

- Jacques Bertin, Les Traces des combats - 16 juin 2012

- Revue des revues de Christophe Dauphin - 16 juin 2012

- Catherine Mafaraud-Leray et Michel Merlen, La Mort, c’est nous… - 10 juin 2012

- Grzegorz Przemyk, poète assassiné - 1 juin 2012