Judith Rodriguez : l’aluminium de la poésie

S’il me fallait définir d’une image la poésie de Judith Rodriguez, je choisirais « la plante d’aluminium qui souffre dehors/(et) soulève, déploie, refait le langage » - dans « Quatorze façons de nommer la pluie pour Tom»((dans la série "The Reproach" traduite et publiée sur nos pages)) …

Quoi de plus insignifiant que ce métal à tout faire, dont la présence peut surprendre dans un univers poétique ? Métal « pauvre » - puisqu’abondant , mais blanc, brillant, malléable, il est associé à notre environnement le plus quotidien : Il fait, comme le langage, partie de notre vie, et comme lui, est entré dans le domaine des évidences – on l’utilise sans y penser dans les tâches les plus ordinaires, ignorant que ce métal fut (lors de sa découverte au XIXème siècle), réservé à la joaillerie en raison de sa préciosité et de sa rareté. Eh bien, la poésie de Judith Rodriguez travaille l’aluminium du langage pour rendre à ce dernier sa dignité initiale, sa vertu poétique, au sens premier du terme, sa vertu de création.

Judith Rodriguez, Autoportrait - linogravure, 1974

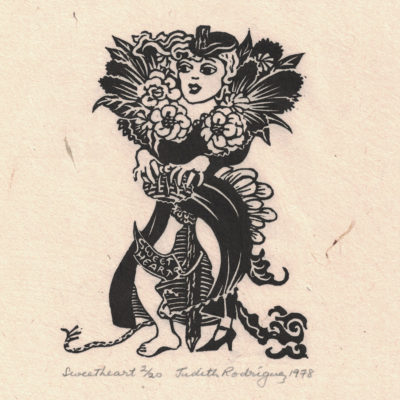

Pas d’ors inutiles, pas d’oripeaux, mais des mots- coups de poing, des mots et des images à la découpe franche, comme ces linogravures dont notre auteur illustre certains de ses ouvrages, et dont elle déclare « Je les fais comme mes poèmes ; elles ne sont pas une illustration, elles sont une impression. » Une impression forte faite sur le lecteur.

C’est ainsi, qu’une « voix type chaussure de gomme », des « réverbères aux yeux écarquillés » ou une « radio frétillante » jalonnent, tout comme cette plante, un univers où le réel le plus prosaïque redonne au langage un éclat inattendu – loin des clichés, des images faciles.

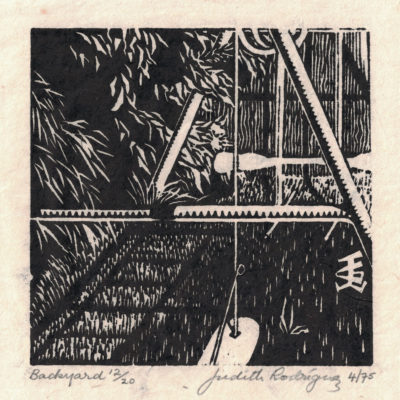

Judith Rodriguez, Backyard, 1978

Toute l’œuvre de Judith Rodriguez surprend autant par la simplicité du langage que l’apparente banalité des propos, à l’image de ce jardin d’arrière-cour (« At the end of the garden ») où s’ébrouent les chiens dans l’entassement du compost , et que traversent les opossums impassibles. Il n’y a pas de petits sujets dans cette œuvre en partie dédiée à l’observation des « événements minuscules » du quotidien, des rencontres et des liens et lieux familiaux : dans une interview publiée sur le web, le poète déclare « I suppose homes and families would be one side of my work (the scene of our most important decisions, the craddle of our abilities. » Effectivement, maisons et familles sont à l’origine d’une poésie du quotidien, fortement ancrée dans la réalité géographique locale – qui peut sembler exotique à notre regard européen – où chaque détail, chargé d’une sensualité tendre et nostalgique, délivre une leçon épicurienne, comme le suggèrent ces vers : « Il n’y a pas de solitude – votre chambre autour de moi /boit les sons de la vie (…) »

La plante souffreteuse de l’image initiale permet aussi d’illustrer tout le pan de cette œuvre tourné vers les problèmes de la vie politique et sociale australienne : écrivain engagée dans la cause des femmes, des aborigènes… elle évoque dans les poèmes ici présentés les problèmes de l’injustice, à travers l’immigration clandestine (la série de Boat Voices dans ce même numéro) le terrorisme (« Poems of Terror ») , les rapports dans le couple ou la société (« Note de Vol » , « Le Reproche ») - thèmes majeurs de son œuvre non seulement poétique, mais touchant l’ensemble d’une production tournée vers l’opéra (Poor Johanna de Robin Archer, 1994 et Lindy, de Maya Henderson, 2003) aussi bien que le récit (The Hanging of Minnie Waites).

Œuvre très diversifiée dans sa forme et son inspiration : « a bit like a ragbag - un fourre-tout» selon l’expression même de l’auteur – on y lit en filigrane la sensibilité ironique et l’humour qui dévoilent l’arrière-plan de toute situation.

Dans ces poèmes - minuscules scènes en apparence superficielles - la chute, pathétique et dérisoire, soumet le lecteur à un questionnement impitoyable de nos croyances, de nos illusions, des mauvais plis de notre société. Cet humour décapant se déploie pleinement dans certains poèmes dont le surréaliste et très pragmatique « Rêve d’ours ».

La poésie de Judith Rodriguez se compose en quelque sorte d’observations volées, comme cette « Note de vol » où elle saisit, comme un instantané, l’attitude d’un voisin de voyage plongé dans l’écriture, et inventant le contenu du journal intime, désamorce le romantisme d’une relation amoureuse imaginée.

Judith Rodriguez, Sweetheart, 1978

Ce refus du pathos, ce déboulonnage du merveilleux, généralement associé à la poésie, créent la tension particulière qui caractérise cette œuvre, dans laquelle les images les plus fortes et les plus étranges naissent de la trivialité revendiquée : ainsi, dans « Palapa », inspiré d’un fait-divers, la très grande beauté du sauvetage de l’enfant naufragé par des « mains/visibles de partout,/ mains de la mer », relaté par le sauveteur comme étant « exactement comme la pêche ». De même l’extrême délicatesse des restes (« guenille sèche ») dans le jardin de l’oubli, nouvel Eden inversé, « Enclos en nul album ».

Originale, en ce qu’elle s’attache au plus infime, au plus essentiel quoique plus méprisé de nos vies, cette poétique humaniste qui se veut sans apprêt touche profondément, longuement, à l’instar de « l’obscurité argentée de l’air (qui) bien facilement / imprime la pensée de sa touche ».