L’effacement

poème de Lise Gauvin & 10 photographies de Wanda Mihuleac

Une aventure de fréquentation poétique

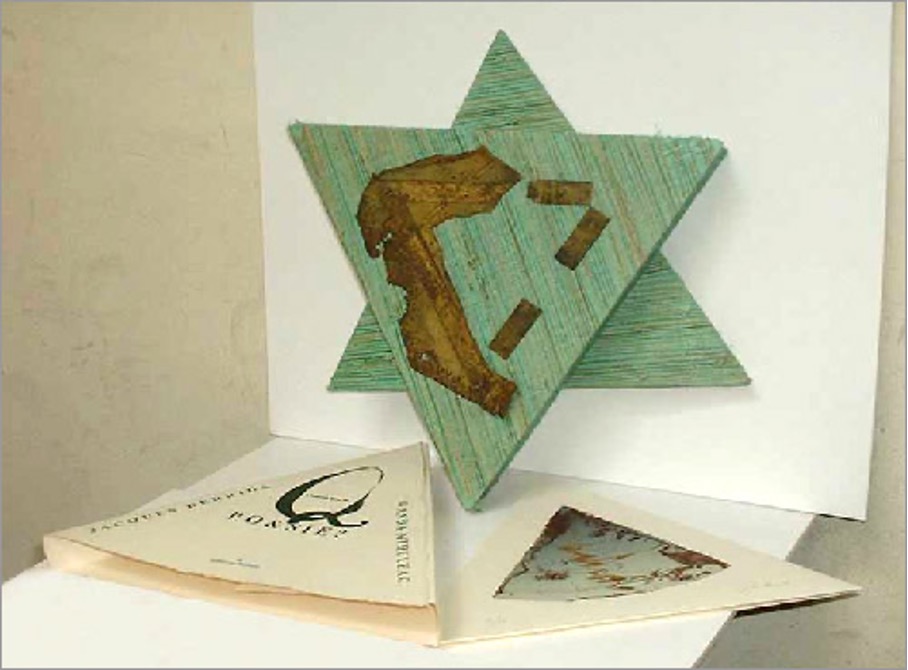

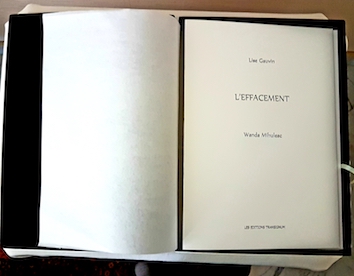

Sous le titre L’effacement [1], les éditions Transignum ont publié, en janvier 2019, un somptueux ouvrage de bibliophilie, qui fait converser dix photographies de la plasticienne Wanda Mihuleac avec un poème en douze strophes de Lise Gauvin.

Avant de découvrir le texte français de la poète, essayiste et critique littéraire québécoise, ainsi que sa traduction en anglais par le poète et traducteur Patrick Williamson, il faut –et l’on éprouve, à ce geste, l’émotion d’ouvrir l’écrin d’un contenu pressenti comme aussi précieux que mystérieux –soulever le couvercle d’un sobre et très beau coffret [2] d’un noir mat, profond, qui porte seulement, en bas à droite, sous une première grande [3] photo noir et blanc, les lettres en relief argenté du nom de l’auteure : Lise Gauvin.

Énigmatique d’abord, cette photographie de couverture !

Seulement belle, en ses formes vaguement nuageuses ou de géographies plus ou moins déchiquetées qui se détachent, blanches ou nuancées de camaïeux de gris, sur le fond d’un noir encore plus dense que celui du coffret.

Abstraite alors ?… On pourra hésiter, mettre un certain temps avant de percevoir ce qu’elle figure.

Pour sans doute se raviser bientôt : quelque gros plan de neige en train, déjà, de commencer à fondre ? Où deviner aussi, en une sorte d’encart, dans la partie supérieure de la photographie, comme une autre image enneigée, mais en reflet décalé, dans un miroir peut-être et sur un autre plan.

Une métaphore, se dira-t-on, du dialogue entre mots et images, entre poète et photographe.

Métaphore, qui sait, de tout dialogue.

Or, c’est bien de neige que Lise Gauvin nous parle effectivement ici ; des chemins effacés par et sous une neige qui, au fil des pages et des douze strophes de son poème, sera vouée elle-même à l’effacement.

Mais, en douze strophes, vraiment ? Disons plutôt et plus exactement : une, plus onze.

Si la première est, en effet, aisément repérable en acrostiche de L’EFFACEMENT (en français seulement, bien sûr : misère et grandeur de la poésie, le plus souvent et quel que soit le talent du traducteur, consubstantiellement lié à sa langue d’écriture ! ), les onze suivantes orchestrent, plus largo pourrait-on dire, une autre variation sur cette forme poétique enracinée dans une tradition plurimillénaire. Dans la suite du poème, chaque strophe reprend ainsi, en la lettre initiale de son premier vers – la seule lettre de début de vers, dans l’ensemble de la strophe, à porter la majuscule – chacune des lettres du titre : la deuxième strophe commence pour la seconde fois dans le poème par L, puis la troisième strophe par E, les deux suivantes par F, jusqu’au T de la douzième et dernière strophe. Où l’on se prend à penser que le choix du mot initial de cette strophe finale, en note d’attaque : « Tracés », ne saurait être le fruit du hasard !

Car, aucune gratuité dans cette rigueur de la construction choisie par l’auteure ; comme si Lise Gauvin tentait de mieux cadrer, fixer, sauver par les mots tracés tissés du poème, la fugacité d’une réalité qui ne cesse tragiquement de lui, nous échapper et dont le double processus d’effacement – objectif et subjectif, par et de la neige – figure si justement l’impermanence dans laquelle la poète se doit de vivre et créer.

Lorsqu’en me demandant d’écrire la préface du livre, Wanda Mihuleac m’a envoyé le poème de Lise Gauvin avec ses dix photographies, j’ai été immédiatement retenue, séduite, par les multiples résonances que suscitait aussitôt la fréquentation (je pense ici à l’étymologie de cette ancienne « conversation ») entre texte et images. Car, paradoxalement, et c’est ce qui ressort de leur dialogue, ce qui s’est trouvé effacé, raturé par la neige, a beaucoup à nous dire et à nous faire voir. Une sorte de secret palimpseste, dans le mystère d’une polysémie, polyphonie annoncées.

Avant la neige, oui, il y avait donc eu un paysage, des chemins ‒ connus, familiers, si banals parfois qu’on ne les voyait même plus.Autant de frontières et repères susceptibles en tout cas de jalonner un parcours ; celui d’une marche au hasard comme celui d’un itinéraire soigneusement préparé.

Et puis, soudain, ainsi que s’en émerveille la poète : « Ah ! Comme la neige a neigé ».

Avec, maintenant, à la place de ces lieux à présent masqués, toute cette neige, tout ce blanc !

Autrement dit : rien ?

Mais un rien qui, dans le cadre à présent vide, nous ferait paradoxalement nous souvenir d’un quelque chose qui aurait naguère été là !

Et, par ricochet, nous souvenir de nous, en ce que nous avions auparavant été, en ce que nous avions fait, pensé de – et au milieu de – ce monde enfui d’avant la neige.

Avec la neige, s’instaure en effet un règne des plus étranges ; celui d’une énigmatique présence-absence à laquelle la poète sait nous rendre sensibles et qui nous pose question.

Pour Lise Gauvin, parce qu’il nous avertit d’un « évanouissement programmé», le spectacle de la neige nous incite d’abord à prendre une conscience plus aiguë de « la vie qui passe », « la vie passante ». N’est-il pas, comme elle le formule si bien, « figuration sensible/de la disparition » ?

Comme si, sur la page blanche silencieusement tournée ouverte par la neige, se révélait enfin, d’un coup, ce que tente tant bien que mal de nous masquer – encombré de ses innombrables objets hétéroclites aux multiples couleurs bariolées, aux bruits parfois tellement cacophoniques – tout ce divertissement(au sens pascalien du terme) de notre habituel espace quotidien, je veux dire : l’aveuglante épiphanie du néant !

Et cependant, chez Lise Gauvin, loin de n’engendrer que méditation mélancolique sur notre finitude, les frontières effacées par la neige entrent aussi en résonance positive avec la vibrante sensibilité de la poète, avec son insatiable appétit de voir et de vivre.

Pour elle, qui se dit familière « des gares / et des aéroports », elle qui se présente en « Nomade parmi les nomades », la neige comme le voyage, tout en abolissant les habituelles limites géographiques, les topographies familières et jusqu’à la notion d’espace, bouleverse également la perception temporele, dans sa trop prévisible régularité. En résulte pour la poète le « plaisir » et « vertige » d’échapper ainsi « au temps des horloges ».

Et puis, si pour la Québécoise Lise Gauvin, le spectacle de la neige renvoie à une expérience de « scènes […] familières », plus que tout autre elle se montre néanmoins sensible à ‒soudainement révélée par la métamorphose imprévue de la neige ‒cette prodigieuse « Magie de l’instant / suspendu », essence et pierre de touche, pour tout vrai poète, d’une poésie authentique ! « To see a World in a Grain of Sand […] /Hold Infinity in the palm of your hand /And Eternity in an hour » disait William Blake…

Mais, en quoi consiste plus précisément ce que Lise Gauvin nomme ici « pouvoir du blanc », ce précieux cadeau offert en l’instant magiquement suspendu par la neige ? Pour la poète, c’est en particulier la découverte d’un « espace réinventé », d’un paysage qui aurait « revêtu ses habits du dimanche », « pris des allures de fête ». Une atmosphère d’harmonie joyeuse, voire de monde ré-enchanté, qui nous mène apparemment bien loin de toute déréliction !

Et pourtant !… Insidieuse, la question qui s’obstine, nous taraude : pour combien de temps ?

Là encore, Lise Gauvin nous confronte aux « Fragilités », vanités de notre humaine et terrestre condition, si lucidement et vigoureusement pointées par l’oxymore : « l’éternité provisoire/du Tableau ». Comme nous en avait prévenus la poète, lorsqu’elle qualifie d’éphémèrece pouvoir de la neige, par ailleurs lyriquement célébré, les « traces » qu’elle laisse, comme celles que nous laissons par nos écrits, nos œuvres d’art, comme les photos de Wanda Mihuleac, qui immobilisent poétiquement l’instant saisi en le nimbant d’une sombre et mystérieuse aura, tout cela nous parle au plus près de l’impermanence des choses. Quelle que soit alors l’intensité du plaisir esthétique qui peut les illuminer, elle n’occulte pas, bien au contraire, le caractère tragique de leur précarité.

L’écriture de Lise Gauvin, très concertée en son apparente simplicité de bon aloi, distille un puissant charme (au sens fort et originel du terme), une sorte de « Mystères Mirages », qu’on retrouve en miroir dans les photos de Wanda Mihuleac, où « Cartographies intimes » et « Tracés aléatoires » esquissés par les « parenthèses neigeuses », se font l’écho de la neige elle-même, dont elles laissent finalement entrevoir et prévoir le « propre/EFFACEMENT ».

Quant à ce terme d’EFFACEMENT qui – boucle bouclée – clôt le poème en faisant écho à son titre, et dont les majuscules manifestent typographiquement l’ultime tentative de faire face, faire trace, faire signe contre le blanc néant de la neige, de la page, sa position lui confère une aussi inéluctable que cruelle valeur performative : après lui tout ne s’arrêtera-t-il pas – les mots, le poème ?…

Après lui, il n’y a plus rien !

Dans La beauté dès le premier jour [4], Yves Bonnefoy montre qu’« adhérer pleinement à la finitude, c’est-à-dire […]ressentir la valeur absolue de la moindre chose » dans « le refus de l’aveuglement », permet seul d’accéder à la véritable poésie, cette « obstination qui doit constater l’échec de son entreprise mais veut aussitôt et toujours en recommencer le travail ». Avec la riche ambiguïté de cet « Éphémère pouvoir du blanc », de son « éternité provisoire », voici précisément l’enjeu du dialogue, ici magistralement poétisé, entre Lise Gauvin en son poème et Wanda Mihuleac en ses photographies.

∗∗∗∗

[1]‒ L’effacement, poème de Lise Gauvin traduit en anglais par Patrick Williamson & 10 photographies de Wanda Mihuleac, préface de Martine Morillon-Carreau, Éditions Transignum, janvier 2019, édition originale franco-anglaise, tirée en 10 exemplaires sur papier INNOVA IFA25 220 g, signés et numérotés de 1 à 10 et présentés dans une boîte avec une œuvre originale.

[2] ‒ Dimensions : 31 cm x 22,5 cm.

[3]‒ Dimensions : 19 cm x 27 cm.

[4]– William Blake & Co. Édit. , 2010.

- L’Effacement, poème de Lise Gauvin & 10 photographies de Wanda Mihuleac - 4 mai 2019

- Michèle Duclos, Un regard anglais sur le symbolisme français - 1 mars 2018

- Éternel recommencement ou histoire croisée ? Les paradoxes du postmodernisme américain - 30 juin 2017

- Il y a quarante ans, Patrick Modiano…, poème d’Anna Frajlich traduit et présenté par Alice-Catherine Carls - 6 décembre 2014

- La poésie de Charles Wright - 23 novembre 2014

- Michael Harper, paroles en archipel - 27 octobre 2014

- Poèmes choisis par Alice-Catherine Carls - 15 septembre 2014

- La poésie de Shizue Ogawa - 7 juin 2014

- La poésie d’Anna Frajlich - 19 mai 2014

- La poésie de Joanna Pollakowna. - 26 avril 2014

- Les lunettes de lecture - 21 février 2014