LES MÈTRES DE LIBERTÉ

À propos de Résistance à la poésie de James Longenbach

Éditions de Corlevour, 2013

1 De la résistance de la poésie à la critique

2 De la singularité de cet ouvrage de poétique – le concept de « résistance »

3 De la singularité de la poésie américaine – quelques indices

Ils marchaient en avant, moi tout seul

en retrait, je recevais de leurs paroles

l’intelligence poétique.

Dante, Purgatoire, Chant XXII

1 De la résistance de la poésie à la critique

Nul besoin de plaider ici la cause de la poésie… La cause de la critique, par contre, si. Les poètes résistent aux ouvrages critiques ; ils préfèrent la lucidité silencieuse ; résonnent en eux les paroles de Rilke :

“D’ailleurs, pour saisir une œuvre d’art, rien n’est pire que les mots de la critique. Ils n’aboutissent qu’à des malentendus plus ou moins heureux. Les choses ne sont pas toutes à prendre ou à dire, comme on voudrait nous le faire croire. Presque tout ce qui arrive est inexprimable et s’accomplit dans une région que jamais parole n’a foulée.”

Je me suis toujours méfiée, moi aussi, du regard critique, qui, comme le regard de Psyché, volatilise le visage de l’amour. La critique poétique, en particulier, perd le plus souvent la poésie en route, la réduisant en cendres, privilégiant le dit au dire, la visée du poète à la façon dont elle s’incarne. La poésie est ce qui disparaît à la traduction, disait Robert Frost ; à plus forte raison ce qui s’évapore à la critique ! Cette dernière n’est-elle pas toujours peu ou prou stérilisante ? Ennuyeuse, aussi…

Or voici que je viens vous parler d’un libretto critique : il me faut donc me justifier de cette palinodie.

J’ai découvert le poète et critique James Longenbach par un autre ouvrage, un recueil de poèmes de lui, dont la couverture amène le sourire :

Sur une table de bois une éprouvette retournée recouvre un cartello portant l’inscription The iron key. Voilà un écrivain modeste et spirituel, ai-je pensé, qui ne parle pas de clef d’or en majuscules mais de clef de fer, admettant que la clef de la poésie ne peut être trouvée qu’en milieu stérile, stérilisant, stérilisé par l’éprouvette critique. Telle l’invitation du château de Kafka, elle ne se trouve qu’à l’intérieur. Comme si elle n’existait pas : sortie de l’éprouvette, l’air ambiant la réduira en poussière.

J’ai ouvert le recueil au hasard, et m’ont sauté aux yeux les 2 vers suivants :

He could’nt tell a poet from a critic;

They talked about the same things in the same way.

Il ne pouvait discerner le poète du critique ;

Les deux parlaient de même chose en même façon.

Formule humoristique, naturellement, car chacun sait que la façon n’est pas la même. Et le poète ne s’appuie sur rien, tandis que le critique s’appuie au parapet du poème. Humoristique mais pas que. Voici pourquoi, à mon avis :

D’abord on est bien incapable de dire si ces deux vers constituent une formule poétique ou une formule critique, ce qui, de fait, est une preuve en soi de l’identité proposée.

Ensuite, l’idée implicite qui se dégage de l’ensemble de ce poème est la suivante : il est vrai que l’expérience que nous faisons d’un poème est toujours plus vaste, plus diverse que notre parfaite incapacité à la décrire ; mais le poème, le poème lui aussi, est dans l’imparfaite capacité à dire ce qu’il veut dire. La lisière de l’asymptote est la même :

Trees are coming into leaf

Like something almost being said.

Aux arbres pointent les feuilles

Comme la chose pointe au dire.

Ainsi s’achève ce poème de Longenbach, intitulé « Le voyageur ». Cet américain-là, qui transformait la critique en poème, était un voltigeur de l’impossible !

Je me suis précipitée sur l’un de ses essais, Résistance à la poésie, qui ne m’a pas déçue.

Tout d’abord parce qu’il s’ouvre avec le poignant récit de Primo Lévi, racontant comment les poèmes, de Dante en particulier, qu’il connaissait par cœur, l’ont consolé dans son camp de concentration, lui ont permis de vivre et pas seulement de survivre. Ce passage célèbre de Si c’est un homme insiste sur la nécessaire ambiguïté du langage, sans laquelle il n’y a pas de parole, mais une langue de bois. J’avais fait la même expérience dans mon monastère, et je savais ce que veut dire « perdre la faculté de symboliser ». C’est une expérience terrible, celle des régimes totalitaires.

Ayant été sauvée mentalement par la poésie, l’ayant toujours aimée, à mon retour dans le monde j’ai cherché à réfléchir un tant soit peu sur elle.

Pourquoi m’être tournée vers un ouvrage en langue anglaise ? Parce qu’un poème est toujours plus poétique dans une langue étrangère. Aussi bien qu’on la possède, celle-ci garde son étrangèreté, le langage y apparaît dans son aspect matériel, extérieur, objectif, les sons ne se réduisant pas immédiatement en leur sens.

D’autre part, l’anglais, langue « éclatante et plastique » (Valéry Larbaud dixit), et l’américain encore plus, est une langue accentuelle, ce qui permet d’entendre plus facilement les rythmes, et nous offre une lentille grossissante pour appréhender la poésie française. Car, contrairement à ce qu’on prétend, le français, lui aussi, est accentuel. Simplement de façon plus subtile, jouant seulement sur deux paramètres :

1 l’accentuation de tous les mots sur la dernières syllabe.

2 le e muet, cette eau courante comme l’appelle Bonnefoy, qui crée partout où elle passe des syllabes faibles, s’opposant par là-même aux syllabes fortes.

Un exemple : on a gardé de Descartes la formule : « Je pense donc je suis », du Discours de la Méthode. Or le philosophe explique dans la seconde méditation qu’il faut préférer la formule : « Je pense, je suis », parce qu’elle est une évidence immédiate sans inférence logique. La postérité a privilégié le son parfait au sens imparfait. Pourquoi ? Tout simplement parce que « Je pen/se donc/je suis », ce sont des iambes…

Oser la formule paradoxale de mètres de liberté, un jeu de mots sur lequel je ne miserais pas ma tête, c’est risquer l’idée que la poésie n’échappe pas au mètre. Le maître de liberté, c’est le rythme, bien sûr, qui transforme une structure contraignante en système libre, et cela par des écarts, écarts de plus en plus audacieux certes dans la poésie contemporaine, apparemment sans métrique ni prosodie, mais qui supposent une norme, sans laquelle le rythme, ou le contre-rythme, ne peut surgir. Tous les poèmes cités dans ce recueil, aussi avant-gardistes que soient certains, sont porteurs d’un rythme, appuyé ou discret, à la différence d’une certaine poésie contemporaine française qui, crachant sur le mètre, jette souvent le rythme avec.

Et ce libretto m’a retenue parce qu’il se garde bien de proposer la moindre définition de la poésie, sachant que « la poésie c’est toujours autre chose » (Gérard Pfister). Apparaît juste au passage la définition de Worsdsworth : « Le souvenir de l’émotion dans la tranquillité ».

Julien Gracq disait que les critiques fabriquent des serrures pour y introduire leurs clefs. Celle de Jean Paulhan n’est d’ailleurs pas une clef, c’est un passe-partout, puisqu’elle ouvre aussi les maximes, les apophtègmes et les slogans publicitaires. Poétique n’est pas seulement ce que l’on ne saurait mieux dire.

Ces 9 chapitres ne sont pas des clefs, des cordes plutôt. Les cordes pérennes du langage poétique. On découvre par exemple que certains tours qu’on croyait ultra-contemporains sont présents chez Milton ou Wordsworth… Il n’est pas abusif d’en déduire qu’en poésie les éléments premiers ne sont pas les mots, comme on a tendance à le penser, mais les relations, les liaisons, les attractions des mots entre eux, pas du discontinu, mais du continu. En physique, la théorie des cordes suppose que l’univers est constitué dans sa structure la plus intime non par des atomes, ni des quarks, ce que seraient un peu les mots, mais par des cordes nanoscopiques, chacune résonnant avec un timbre, une vibration propre. Certaines sont ouvertes, d’autres sont fermées, bouclées sur elles-mêmes. Si l’on file la métaphore, celles du langage poétique sont ouvertes, ne se referment pas sur un signifié.

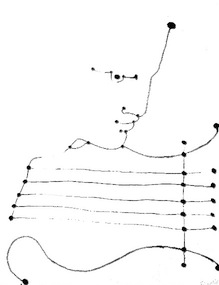

Il y a 9 chapitres dans ce libretto, sans doute en souvenir d’Orphée, qui aux 7 cordes de la lyre d’Apollon, en ajouta 2 ; 9 cordes comme les 9 Muses aussi. Mais cela Longenbach ne le dit pas explicitement, car son ouvrage échappe aux attendus du lyrisme. S’il parle de la Muse, c’est moins de la muse rimeuse que de la muse trimeuse. La lyre reste en filigrane comme sur ce dessin de Cocteau :

I. La résistance à la poésie

II. La fin du vers

III. Formes de disjonction

IV. L’histoire et la chanson

V. Une occupation pas très nette

VI. La voix de la poésie

VII. Ou d’un autre côté

VIII. Ne pas tout dire

IX. Composer l’étonnement

Chaque chapitre écoute le timbre d’une corde particulière, éprouve sa tension, son énergie, sa résistance. L’écoute résonner et raisonner ; nous savons que la poésie raisonne, ce n’est pas vraiment nouveau. Nerval affirmait déjà que ses poèmes possédaient une dialectique aussi rigoureuse que celle de Hegel… Jean-Luc Steinmetz par exemple, dans La poésie et ses raisons, ou bien la poéticienne américaine Helen Vendler dans Poets thinking ont approfondi cela. Inédite est ici la façon de le montrer. Que sont ces cordes ? Les diverses façons dont, en poésie, le langage résiste à la poésie, le je au moi, la poésie à la littérature et, finalement le langage à lui-même. Les cordes ne correspondent pas exactement aux figures, aux fonctions, aux structures ni aux tropes, bien qu’elles les recoupent parfois : aposiopèse serait la 8ème corde, anacoluthe la 3ème. Le ch. 3 par exemple, sur les formes de disjonction, aborde le fait bien connu que la poésie s’autorise des écarts, mais il montre ces ruptures en acte, introduisant une différence entre la disjonction sèche (Chez Pound) et la disjonction humide (Chez TS Eliot ou Jorie Graham), tandis que John Ashbery, le maître américain de la sprezzatura, joue sur les deux. Cela vaut pour toute poésie.

La table des matières ne semble pas comporter de chapitre sur l’image, l’une des composantes attendues de la poésie. Elle apparaît, mais voilée par le titre du ch. 5 « Une activité pas très nette ». La question de l’image est très sensible aux États Unis, depuis le mouvement imaginiste qui reléguait le symbolisme au placard. Longenbach offre une approche fraîche des correspondances baudelairiennes, qui laisse toute sa valeur au symbolisme, et donne une vision de l’image compréhensive, applicable non seulement à la poésie contemporaine, mais aux comparaisons homériques, qui sont des distractions :

« Nier l’aptitude d’une métaphore à nous distraire de ce qu’elle dit, c’est nous brouiller avec le plaisir de la poésie ».

Sur la lyre d’Orphée de Cocteau, les paires de clous destinés aux cordes horizontales qui ressemblent à une portée, sont 9, mais les cordes elles-mêmes sont seulement 5, encadrées par les montants courbes. Aux extrémités gauche et droite de la lyre, point de fil au lieu du lien. On ne connaît pas toutes les cordes. « Poète n’est pas maître chez lui », disait Henri Michaux.

Le livre est construit comme cette lyre. Les 5 chapitres abordant des traits précis du langage poétique sont encadrés pas deux montants, la fin du vers et l’aposiopèse, et enfin par 2 chapitres d’ordre plus général, consacrés, sous une perspective différente, à la question du wonder, à la fois émerveillement et étonnement, ce qui est une façon de reprendre à la philosophie son bien, car l’étonnement est traditionnellement la source du philosopher.

Le wonder est présent dans l’épigraphe de Keats : la merveille est qu’on en lise autant.

Les critiques ayant sans arrêt la plus que merveille à la bouche sont suspects, j’avoue. Je me souviens d’un illustre cours de littérature qui, malgré son titre alléchant, La merveille en poésie, n’était pas émerveillant. Longenbach ne fait PAS de critique lyrique, c’est tout l’inverse ; ni pathos ni emphase, ni sentimentalisme, ni spiritualité, ni métaphysique, ni moralisme, ni considérations poéthiques avec un H sur l’habitation poétique du monde, ni célébration ni sacralisation de la poésie. La plume est incisive, brillante, spirituelle, détachée ; si j’ai choisi la lyre comme illustration, ce n’est pas seulement qu’Orphée est le nom de ce qu’on ne connaît pas, qu’il est toujours à venir, et que j’aime bien les dessins et la forme de vie de Cocteau, poète en disgrâce mais qui revient actuellement dans les bagages de Proust (cf. le récent ouvrage de Claude Arnaud, Proust contre Cocteau), c’est que le chapitre VI, La voix de la poésie, propose une excellente approche du sujet lyrique : pas la peine de se lamenter sur sa disparition, de proclamer sa résurrection ou de se féliciter de sa dissémination, pour la bonne raison qu’il n’a jamais existé ! Un poème peut être polyphonique, choral même, « je » a toujours été un autre, et le sujet lyrique est dès l’origine un sujet dramatique, une persona. La voix d’un poème n’est pas celle de quelqu’un, pas celle d’un sujet unifié, ni celle de la langue parlant toute seule, ni celle de Personne quoi qu’en ait Valéry (Cette voix qui quand elle sonne / n’est plus la voix la voix de personne), elle n’est ni la voix d’alto de Richard Millet, ni la voix de castrat, ni la voix de viole de Pascal Quignard, ni la voix humaine de Cocteau, elle n’est ni ceci ni cela, elle est une métaphore, la fiction d’une voix à laquelle on veut croire.

Sur ce point, comme sur les autres, Longenbach tire les ficelles de derrière le rideau, vise des théories précises, en l’occurrence ici le dialogisme de Bakhtine ; l’agrément de cet essai est qu’il peut se lire à deux niveaux ; on n’a pas besoin d’être au fait de ces choses pour apprécier. La pensée tient par elle-même, sans une once de jargon ou de pédanterie. Magnifique exemple du souci de vulgarisation qui honore les critiques américains. Il existe une tradition critique américaine, commençant avec Eliot et Pound et son admirable Comment lire, se poursuivant avec Robert Pen Warren et son monumental Understanding Poetry de 900 pages qui se lit comme un roman, tradition dont Longenbach, très prisé aux USA est sans conteste un digne héritier. Son essai fera date, mais on ne l’appréciera peut-être que dans 5 ans…

On l’aura compris, il ne s’agit pas de « critique » à proprement parler, mais de poétique, c’est-à-dire d’une lecture transversale, convoquant des poètes de langue anglaise du XVIème au XXIème siècles, dont de nombreux poètes-femmes, ainsi que des prosateurs, dont Proust… collection apparemment disparate, mais aimantée par ce même noyau de sens, la résistance. Rien d’une juxtaposition de monographies aboutées, où le critique s’efforce d’entrer dans la peau, dans la pensée du poète ou de poètes successifs, ce qui entraîne souvent dérive paraphrastique et délire interprétatif. La méthode Longenbach est singulière. En fait, elle très proche de celle de Benvéniste dans ses notes sur Baudelaire, que l’on vient de redécouvrir et dont on fait grand cas actuellement. Démarche à la fois abstraite et modestement concrète qui, simplement, sert les œuvres, fait voir, et c’est le rôle du critique, faire voir dans le texte ce qu’on n’aurait pas vu. Tout ce qu’on ne sait pas qu’on entend.

Le poème de Franck Bidart, « La seconde heure de la nuit », par exemple, est presque incompréhensible si l’on est pas aidé :

Par une telle nuit, à une telle heure,

lorsque les habitants du temple du délice

prennent tous un visage

différent bien sûr pour chacun,

mais pour chacun de nous, unique ; -

quand l’avatar présent de puissances absentes

à travers lui présentes, pour chacun différentes,

arrive en fin de ligne d’autres plus anciens hôtes

du temple du délice, différent pour chacun : -

quand le suivant veut son portrait

et que par un méchant tour des lignes, de la lumière et de la nuit

je vois qu’ils sont tous

le même le même le même le même le même le même –

par une telle nuit

à une telle heure

… grâce est le rêve, à demi-rêve, à demi-

lumière, où vous apparaissez et ne répondez pas

à la question que j’ai posée, mais avec courtoisie

me demandez (car vous êtes mort) si vous pouvez

emprunter un peu, habiter mon corps.

Difficile de saisir que cet extrait, une seule phrase de 21 lignes évoquant des fantômes, parle de la fin du vers ! Longenbach nous aide à appréhender des textes d’une difficulté équivalente, qui auraient pu nous rebuter.

Les essais critiques sont souvent compacts. Ici, il suffit de feuilleter pour voir que la trame est celle des poèmes, pas de la glose ; ce sont en fait des explications de textes de talent, orientées selon une logique exigeante, rigoureuse et singulière, celle de cette fameuse Résistance, et ponctuées de considérations originales, par exemple, ces mots de Winnicott :

« On peut déceler chez tous les artistes un dilemme constitutif : le besoin urgent de communiquer, et le besoin encore plus urgent de ne pas être découvert . Être trouvé est une catastrophe, mais ne pas être cherché est une tragédie». C’est de cela que s’alimente la résistance.

2 Singularité de cet ouvrage critique – le concept de résistance

Il est temps d’en venir au plat de résistance, de nous attarder sur le titre du recueil, et sur sa thèse titillante pour l’esprit.

Résistance à la poésie. Et résistance de la poésie à elle-même. Oxymore dialectique. « La poésie est son propre meilleur ennemi », écrit Longenbach.

Le concept de résistance est sans doute choisi, entre autres, mais là je m’avance peut-être, comme une réplique à Ezra Pound, qui définissait le poésie comme Insistance (marteler la pensée).

Le premier sens, le plus obvie, est celui de la résistance des lecteurs à la poésie, qui n’a jamais aucun succès, ou qui en a trop.

Cette facette est traitée dans le premier chapitre, qui rappelle que la poésie a toujours été une force, dont politique, d’un impact différent dans l’Antiquité, en Irlande, à Brooklyn ou à Moscou. On y lit le paysage actuel, où la poésie est galvaudée, éventée, vaporisée. Nous sommes aussi amenés, de façon délicatement implicite, à nous dire que nous-mêmes qui prétendons l’aimer, ne lui faisons pas suffisamment confiance. C’est ce sens de NOTRE résistance à la poésie, que j’ai choisi pour illustrer la couverture, par un stamnos (vase servant à conserver le vin pur, moins pansu que le cratère, souvent avec couvercle) grec du VIème siècle, représentant Ulysse ligaturé à son mât, arc-bouté, résistant au chant des sirènes, si bien que l’une choît la tête en bas. C’est une figure rouge pleine d’humour, on dirait une bande dessinée.

Avec la Résistance, Longenbach invente un concept. Non totalisant, post-moderne si l’on veut puisqu’il se retourne contre lui-même. À la fois transitif et intransitif. L’anglais peut parler de self–resistance. Résistance du soi, résistance à soi. Auto-résistance Les poètes sont toujours des résistants, au sens communautaire ou individuel. Toujours exercés à la résistance personnelle. Joë Bousquet, ce gisant debout, avait déjà parlé de la poésie comme résistance. Dans Le travail vivant de la poésie, Jérôme Thiélot consacre un très beau chapitre à la résistance de Joë Bousquet, où les idées avancées sont proches des thèses de Longenbach, simplement Jérôme Thiélot ne montre pas cette résistance en acte dans la poésie de Bousquet, à l’oeuvre dans ses poèmes. Longenbach est plus vivant, il a un point de vue de poète. Jean-Luc Nancy a intitulé Résistance de la poésie un de ses ouvrages. Longenbach dit « résistance à ». C’est un Concept de poéticien, mais un concept tout de même. Begriff en allemand. Vilain mot. Mais c’est le bon, un concept permet de sursumer des phénomènes apparemment éloignés, voire contradictoires, et de donner d’autres idées. Ce n’est pas un concept explicatif, cela n’explique rien, mais heuristique. Nous ne déflorons pas le secret de la poésie, nous l’approfondissons, comme les esclaves de la Vie antérieure de Baudelaire. A‑t-on besoin de concepts en poésie ? Il me semble que oui, quand ils sont justes. Le poète est Flüge und Klaue. Aile et griffe. Aile et serre, dit Hoffmannsthal.

Cependant, nous résistons, nous-mêmes, à ce concept. Du moins lui ai-je d’abord résisté : la valeur d’un poème n’est pas forcément dans son hermétisme, sa difficulté. Nous aimons aussi les poèmes qui coulent de source, les Poèmes bleus de Georges Perros par exemple.

Mais ici comme ailleurs je sais que la beauté

N’est la plupart du temps que la simplicité.

écrit Apollinaire, en deux vers qui, notons-le, expriment une pensée critique. Mais nous savons bien que les poèmes faciles sont aussi, très souvent, de piètres poèmes, des poèmes faibles, des rengaines. Que les mauvais poèmes, les vers de mirliton, de boîte de chocolats comme on dit en anglais, fonctionnent ainsi. Qu’est-ce qui fait la différence entre Minou Drouet et Apollinaire ? N’y a‑t-il pas des poèmes faciles, sans résistance, qui soient de bons poèmes ? Et je me prenais comme exemple ce passage de « Vitam impendere amori » :

Encore un printemps de passé

Je songe à ce qu’il eut de tendre

Adieu saison qui finissez

Vous nous reviendrez aussi tendre.

Rien de plus limpide. Cela ne résiste pas, pourtant c’est irrésisitible. Ni rupture, ni ambiguïté, syntaxe enfantine. Cependant, à bien lire, ce n’est pas si simple. Quand Apollinaire dit « adieu », c’est sérieux. Or ici l’adieu présume du retour. Celle qui reviendra n’est pas celle qui partit. Et la saison n’en est pas vraiment une. Apollinaire s’adresse à autre une. On a beau le lire et le relire, le poème résiste : c’est un irréductible. Son dire ne se réduit pas à son dit.

Nous aimons ce qui résiste, et nous aimons ce qui coule de source. Nous aimons ce qui résiste tout en nous donnant de la joie. C’est cette qualité de joie singulière qu’interroge Longenbach.

Il y va parfois un peu fort : « Un poème ne dit une chose que par ce qu’il menace d’en dire une autre ». Le verbe menacer (to threaten) est très fort. En est-il vraiment ainsi ? Pourquoi pas ? Prenons le titre d’un recueil de Claude Roy : Sais-tu si nous sommes encore loin de la mer ? Sous la mer on entend la mort, mer est miné par mort, interprétation confirmée par l’intérieur du recueil. Il en va toujours ainsi en poésie, l’oreille interne entend les harmoniques, les assonances tues.

Tous les poèmes font cela, de diverses façons. La démarche des objectivistes, qui voulait débarrasser les mots du halo de significations qui les entourent, perdait le poème avec. Longenbach le montre avec esprit. Le pur « il y a », la présence pure, n’existe pas plus que la poésie pure. Pas plus que l’Être avec un grand air.

Par un retournement inattendu, le dernier chapitre affirme que l’émerveillement ne peut exister que si on lui résiste, le tient à distance, comme dans ce poème de Louise Gluck, « Octobre » :

Viens à moi, dit le monde.

Cela ne veut pas dire

qu’il ait parlé exactement avec des phrases,

mais que de cette manière j’ai perçu la beauté.

Le soleil se levait. Une pruine

couvrait toute chose vivante. Des flaques de lumière froide

brillaient dans les rigoles.

Je me tenais debout

dans l’embrasure de la porte,

même si ça semble à présent ridicule.

Ce que d’autres trouvaient dans l’art

je le trouvais dans la nature. Ce que d’autres

Trouvaient dans l’amour humain

Je le trouvais dans la nature.

Très simple. Mais il n’y avait pas de voix.

L’hiver était fini. Dans la boue du dégel

apparaissait un peu de gris.

Viens à moi, dit le monde,

dans mon manteau de laine j’étais comme debout à un brillant portail –

et finalement je peux dire

il y a longtemps ; dont plaisir considérable.

Pareil retournement suggère que la poésie est une connaissance, sans doute la plus profonde qui soit, dans la mesure où, ne sachant plus qui résiste à qui, l’objet et le sujet se confondant, la résistance devient la dynamique qui porte un poème et le lieu où il se noue. En fait c’est un concept qui reprend à nouveaux frais l’idée d’inspiration, puisque la résistance est à la fois passive et active ; il rend compte du paradoxe de l’inspiration, elle qui tout en étant un cadeau, oblige le langage à se surpasser, à se dépasser. Cela dit, chez Longenbach aucune posture de l’impuissance à dire, aucune complaisance devant l’innommable ou l’indicible, aucune thématisation pesante du retrait. L’impossibilité de tout dire est une bénédiction que dévoile le chapitre 8.

Non que le retrait, le hiatus, la lacune entre les mots et les choses, entre le monde et nous, la langue sociale et la langue secrète, le rêve d’une intériorité du monde, ne soit pas envisagé, mais toujours Longenbach insiste sur le manque de tact qui consiste à thématiser une question, celle-là comme une autre. Ce n’est pas parce qu’un poète affiche explicitement son désir de retrait du monde qu’il est mystique. Ronsard, qui sublimait comme pas un, est aussi mystique que Cédric Demangeot :

Le don de poésie est semblable à ce feu

Lequel aux nuits d’hiver comme un présage est vu…

« Mignonne allons voir si la rose » n’est pas une rengaine, brûle d’un feu voilé, résiste à jamais.

La façon dont est écrit un poème, s’il est réussi, amène le lecteur à saisir ce qui est en jeu, sans que le problème soit explicitement formulé. Son écriture doit générer une énergie suffisante pour que sa thématique implicite retienne l’attention.

La poésie dit ce qu’elle peut dire, qui n’est pas l’absolu, pour Longenbach du moins — c’est de lui que nous parlons, mais on peut penser autrement — qui n’est pas tout, surtout pas tout, et le dit avec ses moyens à elle, que le poéticien analyse humblement, en grammairien. De la grammaire à la théologie, et à plus forte raison à la poétologie, il n’y a pas loin.

Pas de métaphysique explicite, comme dans L’expérience poétique de Renaud de Réneville, ou Poésie et Philosophie, de Maria Mambrano, de beaux livres et profonds, mais qui ne donnent pas à voir en quoi un poème est beau, ce que dit l’auteur valant pour les bons poèmes comme pour les mauvais. De toutes façons, la poésie vue seulement comme exercice spirituel court-circuite l’expérience, allant trop vite à la lumière.

Longenbach ne parle jamais directement de l’inspiration, il l’aborde de biais.

La couverture de l’édition américaine porte le tableau de Chirico, « L’inspiration du poète », contemporain de son portrait d’Apollinaire :

L’inspiration est partout présente, implicitement, à travers le terme de Wonder, qui signifie aussi miracle. Le concept de résistance allie le côté inspiré et le côté artisanal, la partie manufacturée de l’invention poétique.

Et la résistance surgit au cœur du livre par une image subreptice, inattendue, d’un poème d’Ellen Briant Voigt, « L’art de la distance » :

Le Benedicite

ma grand mère le disait debout

s’entourant la main de son tablier

pour ôter de son rond la poêle en fonte et l’apporter

à la table des hommes. Elle finira brûlée, disaient ses filles

le dimanche, en visite avec moi, s’en prenant à mon oncle,

mais elle, persistait à nourrir de ses doigts le four bas

et ses vieux enfants en tutelle

fendaient le bois et le traînaient

puisaient l’eau et traînaient le seau, coupaient le foin et le traînaient, traînaient

le cochon la vache et les fientes, soulevant des nuées de mouches.

Ne fourre pas ton nez dans la grange, dit mon oncle, qui m’avait surprise

En contemplation devant la trouvaille : tresse épaisse pendant d’une poutre,

deux serpents noirs se tordant là, fil incandescent,

mèche ardente.

Que voulez-vous savoir de plus ?

Quelle chose étrange, au milieu des fientes, que ce fascinant talisman : Deux serpents noirs se tordant là, fil incandescent, mèche ardente.

Longenbach ne commente pas, mais Helen Briant retrouve ici, sans doute inconsciemment, un très ancien symbole des cultes à mystères de l’Antiquité, qui représente un ciste (une corbeille) que seuls les initiés peuvent ouvrir sans péril, et d’où jaillissent deux serpents noués l’un à l’autre, comme sur ce statère hellénistique :

La notion de Résistance, symbolisée par le double caducée de ces serpents incandescents, est bien un archétype, une structure de l’imaginaire, un emblème, l’énigme de la parole se nouant au silence.

Les deux serpents sont en torsion, comme le sens dans un poème. Le poème les désigne par un mot appartenant au registre de l’électricité (« a light fuse », une résistance, littéralement un fusible à lumière) ; et en même temps il s’agit d’animaux, c’est une image biologique. J’ai essayé d’ausculter cette notion turlupinante.

Qu’est-ce qu’une résistance électrique ? Longenbach n’en parle pas, mais rappelons-nous que c’est un circuit de matériaux non conducteurs qui ralentit le passage du courant, et qui du même coup oblige la chaleur à se dégager, la lumière à rayonner. Une résistance convertit l’énergie. C’est une sorte de transformateur. Transformation d’une forme de vie par une forme de langage, et réciproquement. La valence d’un poème se mesure à sa capacité de retenue. Quel est le contraire de la résistance ? La conductivité. Le langage poétique a ceci de particulier, qu’il est résistant ET conducteur, convoyeur, c’est un pharmakon, remède et poison, comme l’écriture dans le Phèdre de Platon. Le verbe anglais « to convey» — induire, transmettre, revient sans cesse dans le libretto. La poésie ne décrit ni n’exprime, elle convertit et transmet. Il se passe la même chose au niveau atomique : plus un électron résiste à s’éloigner du noyau, plus il dégage de la lumière. Notons au passage que Platon intitula son dialogue consacré à la poésie Ion, nom qui signifie : « celui qui va ». D’où le nom de la particule ION. Tout se passe comme si, au moment de la cristallisation, création, inspiration, qu’importe le mot, les liaisons, les cordes entre les mots se créaient selon une logique différente de celle du temps ordinaire. Plus cette logique est profonde et souterraine, plus la cohésion sera forte et illuminante. Les mots se constellent alors selon des liaisons plus solides, mais moins visibles, plus subtiles, relevant d’un autre espace/temps, selon une cohésion plus immatérielle. « L’âme est air et nous fait tenir » dit un poème de Charles Wright. La lecture du poème recrée ce dégagement de lumière, et le lecteur, refaisant le chemin du poète, éprouve comme joie cette résistance et sa lumière. Chaque chapitre explore une façon dont se créent entre les mots des liens souvent d’autant plus forts qu’ils sont invisibles, et interroge cette joie. L’hermétisme n’est pas ici le but. Il ne s’agit pas d’une esthétique de l’obscur, d’un désir d’être incompréhensible, d’un refus du sens, mais d’atteindre une lisière, une orée de sens inouïe, qui scintille entre les mots, aux confins de l’esprit lisant. Tels ces derniers vers du poème de Wallace Stevens, « The snow-man », dont le début « Il faut avoir un esprit d’hiver »… a d’ailleurs donné son titre à l’un des beaux romans de cette rentrée, Esprit d’hiver, de Laura Kasischke :

Il faut avoir un esprit d’hiver (…)

pour ne penser

À aucun malheur dans le bruit du vent

Dans le bruit que font quelques feuilles

Qui est le bruit de ce pays

Empli du même vent

Qui souffle au même endroit désert

Pour celui qui l’écoute, écoute dans la neige

Et, n’étant rien lui-même, qui regarde sans voir

Rien de ce qui n’est là, et le rien qui est là.

Torsion du sens s’il en est…

Mais la plus façon la plus facile de ralentir le langage est d’aller à la ligne. Non seulement la poésie va à la ligne plus souvent qu’à son tour, mais un poème réussi nous amène à le lire à reculons, la syntaxe nous pressant d’avancer, les jeux du sens et des sons nous tirant vers l’arrière. Pourquoi va–t‑on à la ligne en poésie ? demande le chapître 2, qui joue sur les deux sens de l’expression : La fin du vers.

1 Le vers libre est-il la fin du vers, sa disparition ? Et là, magnifique récit de l’invention du vers libre par Pound, Eliot et Marianne Moore. On a sous les yeux les différentes versions d’un poème de cette dernière, le vers libre s’invente sous nos yeux.

2 Et puis, que se passe-t-il il à la fin du vers, au bout de la ligne ? Le vers, VERSUS, prend toute sa valeur de versatilité, d’inadvertance ou d’advertance, de tournant, où s’origine d’ailleurs le mot. Les vers ne sont pas des tronçons, des segments discontinus séparés par du blanc, on attend la poésie au tournant. Il ne suffit pas de saucissonner un texte pour en faire un poème. Beaucoup de choses s’attrapent en passant à la ligne. D’où les magnifiques analyses de poèmes d’Ashbery, le maître américain de l’enjambement. Longenbach scrute 3 façons de passer à la ligne : la pause finale (le vers clos sur lui-même), la pause explicative, et la contrapuntique.

Nous percevons alors l’écriture comme curvilinéaire, et le poème comme une nouaison. L’art des nœuds est plus complexe que celui du tissage, le but étant, naturellement, le nœud sans noeud, la liberté. Cet essai échappe au cliché du texte comme tissu, tissure, texture, tunique avec ou sans couture etc. La versatilité est l’une des plus belles cordes de la lyre. Le chapitre « On the other hand », « Mais d’un autre côté », « L’alternative », consacré au « ou » dans la poésie, au « ou » par lequel procède la pensée poétique, est excellent. Longenbach y corrige Eliot, et le fait très bien. C’est rare qu’un poéticien se permette de corriger un auteur consacré. Je n’en dis pas plus, que le suspense reste entier.

Car Longenbach est un maître du suspense… C’est un des charmes de l’esprit anglo-saxon. Tous les poèmes cités ici sont emplis d’un suspense singulier, d’un côté énigmatique captivant.

3 De la singularité de la poésie américaine – quelques indices

Venons en donc à l’autre point fort, pour nous français, de cet essai : offrir au passage un panorama de la poésie américaine dans sa diversité. « Le XXème siècle aux Etats-Unis est celui de la poésie », annonce Jacques Roubaud dans sa préface à son ouvrage de 1980 : 20 poètes américains. Ce libretto en est une superbe preuve.

Au XIXème siècle déjà, le président assassiné, Abraham Lincoln, écrivait de la poésie…

Dépaysement assuré, mais pas forcément comme on l’attendait. Du moins pas comme je l’attendais. Nous empruntons souvent aux Etats-Unis le pire ; de plus, croyant importer des nouveautés, nous nous embarrassons d’options avant-gardistes là-bas dépassées depuis longtemps : les impasses de l’imaginisme, du modernisme (pour faire vite, le modernisme substituait comme art de référence pour la poésie la peinture à la musique) pour lesquels Longenbach est très critique, mais jamais méchant. Diplomate : diplo-mati, œil double, le langage de la poésie, et de la critique, est proche de celui de la diplomatie. Longenbach ne pourfend pas, il tente la défense et illustration de la poésie, ce qui est beaucoup plus difficile.

Il nous fait ainsi découvrir une tradition raffinée, différente, enrichissante. Essayons de l’évoquer en 2 mots, au risque de simplification.

La pensée marquante du XXème siècle aux USA ne fut ni le spiritualisme, ni l’Heideggerianisme, ni l’existentialisme, ni le marxisme, ni le structuralisme, mais le pragmatisme ou pragmaticisme, mot trop laid pour être kidnappé, c’est pourquoi il fut choisi. Le propre de cette philosophie est de ne pas considérer la question de la vérité, mais celle de la croyance. La notion de fiction n’y est pas opposée à celle de vérité. La littérature, qui est une affabulation sincère, n’y est pas empêtrée par la question de la vérité. N’a aucune difficulté avec le mentir-vrai. On lira avec profit l’analyse de Longenbach du recueil de Georges Oppen, intitulé Pour une fiction suprême.

Ce n’est pas un empirisme, mais une philosophie première fondée sur l’expérience, qui ne dévalorise pas la vie ordinaire par rapport à l’ontologie, qui ne cherche pas la clarté absolue, qui admet comme inévitables le vague, le flou. Et s’en délecte. On voit par là qu’elle fraie le chemin de la poésie. D’autant que la poésie américaine s’est définie à l’origine par réaction à la tradition britannique, comme démocratique, comme celle de tout le monde. Au même moment, d’ailleurs, Apollinaire écrivait à Cocteau : « Nous sommes les derniers rois ».

Et puis, le pragmatisme a toujours pris en compte le rythme de la pensée : « Qu’est-ce que la croyance ? C’est la demi-cadence qui clôt une phrase musicale dans la symphonie de notre vie intellectuelle », écrit Charles Peirce, philosophe et logicien. On dirait une pensée de poète…

D’autre part le pragmatisme n’a pas une conception dualiste du signe, comme celle de Saussure, mais ternaire, celle de Peirce, qui tient ensemble la désignation et l’appel, le « faire signe ». Sémèno (d’où vient sémantique) en grec signifie : sonner les cloches. Ce qui a sans doute permis aux poéticiens comme aux poètes américains d’intégrer plus facilement, consciemment ou pas, le fait que le poème ne parlait pas d’une chose, mais la faisait, et l’adressait. Un je s’adressant à un je, pas forcément au désert.

Enfin, le tournant linguistique a été pris plus tôt aux USA, si bien que la déconstruction y fut une opération analytique, mais non destructrice, laissant les choses en état. Le but est de débarrasser la pensée des crampes mentales, de laisser tomber les faux problèmes, d’alléger. Le seul philosophe auquel se réfère Longenbach est Wittgenstein. Pas besoin de tout casser pour inventer du nouveau. Ce qui explique que les USA aient pu donner naissance à de grands poètes contemporains, dont les plus authentiques résistaient à être socialement valorisés comme poètes et ne posaient pas à l’échevelé : Dickinson n’a rien publié de son vivant, Marianne Moore n’apparaissait pas en public, William Carlos William était simple médecin de campagne, Wallace Stevens fonctionnaire, Georges Oppen syndicaliste et ingénieur.

L’histoire littéraire s’accorde à reconnaître comme initiateurs de la poésie américaine Whitman et Dickinson. Car Edgar Poe, européanisant, et Longfellow, universaliste, n’étaient pas vraiment américains. Rien de plus opposé que Whitman et Dickinson ; tous deux étaient cependant protestants, ce qui donne forcément une coloration autre. Une autre conception de la transcendance, et du langage. Pas de litanies, par exemple, dans le protestantisme. Péguy s’est magnifiquement inspiré des litanies, mais il est le seul. La poésie française tombe facilement dans une certaine indigence syntaxique, saturée de relances répétitives, monotones, artificielles. Or la syntaxe est poétisable, et cela sans avoir besoin de la faire exploser. De nombreux poèmes du recueil sont témoins de cette subtilisation.

Revenons à Whitman. Le très long poème qu’est Leaves of Grass introduisait, aux origines de la poésie américaine, le récitatif. Quand la poésie contemporaine cherche l’immédiat, elle tombe souvent dans la complaisance du bavardage confessionnel ; ou bien dans le verset, déclamatoire et affecté ; ou bien dans le déroulé brut du flux de conscience, ou bien dans le minimalisme exsangue, le vide n’étant pas seulement celui des blancs de la page, ou bien dans l’écoeurante attention à la corporéité, travers surtout féminin. La prose du Transsibérien n’a pas eu de descendance nette, à part Henri Michaux, alors que la poésie américaine, avec Pound et Eliot, puis aujourd’hui Jorie Graham et bien d’autres, a su préserver le parler-chanter du récitatif. La poésie américaine me semble voler sur des ailes plus étendues.

Leaves of Grass donne aussi le ton, spirituel, inventif. C’est un immense poème, profond, extraordinaire, mais c’est aussi un canular, une empoigne perpétuelle entre écrivain et lecteur, d’un dynamisme fou. L’édition originale ne portait ni nom d’auteur, ni titres de poèmes, ni table des matières. Évoquer l’humour anglo-saxon est enfoncer une porte ouverte, mais l’humour est le contraire de l’ironie. Il n’est pas destructeur. Il est surtout une forme de pudeur. Un certain versant oulipien, fabricateur, parodique, de la poésie française est au fond méprisant pour la poésie. L’humour implique un regard critique y compris sur soi. La bonne poésie intègre le regard critique, sinon elle se condamne à la redite. Les humoristes, rien de plus sérieux qu’un humoriste, sont des poètes en puissance, sinon en acte. Là, comme souvent, l’anglais est plus riche que le français, il possède deux mots pour l’action de la muse : to amuse, amuser, et to bemuse, charmer, décontenancer. Alliance de gravité et de légèreté, dont la sprezzatura de John Ashbery est un magnifique exemple. En art la forme se moque de la forme, la poésie de la poésie. Mais il y a plusieurs façons de se moquer.

De l’autre côté, Dickinson. Lapidaire, virtuose et pensante. À la fois spontanée et réflexive. Génie ès-énigmes, lesquelles, au lieu de faire éclater le monde, l’éclairent. C’est la lignée de Marianne Moore, Wallace Stevens, Antony Hecht. La poésie digne de ce nom, comme la littérature en général, sait faire apparaître à peu de distance, voire dans la même phrase, dans le même vers, voire en même temps, des sensations et des pensées. S’il n’y a que du sensible, c’est de l’impressionnisme. « On n’écrit pas de poésie avec des idées, mais avec des mots », disait Claudel. C’est un bon mot, mais douteux. Car une idée, une pensée, s’élabore avec des mots, certains mots mis dans un certain ordre. Les poèmes présentés ici ne tombent pas dans l’idolâtrie du mot. Échappent aussi à la plaie du descriptif. Ils réfléchissent, à des sujets graves, la culpabilité, la justice, le totalitarisme, la guerre. Ceux de Frank Bidart, de Georges Oppen surtout, dans son célèbre poème Of being Numerous - « Faire nombre ».

Obsédés, effarés

Par le naufrage du singulier

Nous avons choisi l’importance de faire nombre.

Ils n’ont pas peur des mots, et encore moins des idées. La poésie américaine est hantée par la guerre du Vietnam. Et par le 11 septembre, qui fut un traumatisme terrible pour les États-Unis. Les chants du matin se sont tus. À ceci près, qu’au lieu de se demander : « Pourquoi des poèmes par temps de déréliction ? », les Américains épinglèrent aux vestiges des tours massacrées… des poèmes. Voici comment Louise Glück, dans son recueil Octobre, qui suit ce septembre-là, transforme en bifurcation la voie sans issue :

Je suis

au travail, bien que silencieuse.

La fade

misère du monde

nous serre de chaque côté, comme une allée

bordée d’arbres ; nous nous tenons

compagnie ici, sans parler,

chacun dans ses pensées ;

derrière les arbres le fer forgé

des portails de maisons privées,

volets fermés,

l’air désert, abandonné,

comme si l’artiste avait

le devoir de créer

de l’espoir, mais avec quoi ?

le mot lui-même,

faux, un artifice pour réfuter

la perception – À l’intersection,

les lumières ornementales de la saison.

J’étais jeune alors. Voyageant

en métro avec mon petit livre

comme pour me défendre

contre ce même monde :

tu n’es pas seule

disait le poème

dans le sombre tunnel.

Dans un poème, il faut qu’il se passe quelque chose. Or il ne se passe souvent rien. D’où la réticence, souvent justifiée, du lecteur, qui n’est pas plus bête qu’un autre. Souvenons-nous d’Aristote (Rhétorique III,1407a-33) : « Comme ces gens–là n’ont rien à dire, ils écrivent de la poésie ».

Il me semble, mais là je m’avance sur la pointe des pieds, que la poésie française est un peu exsangue au jourd’hui. Elle a un côté néo-platonicien, Plotin revient à la mode en ce moment, si bien qu’elle est une rentrée sans sortie. Or il faut sauver les phénomènes, disait Arisote, encore lui. Il faut sortir par l’intérieur, disait Maître Eckhart. Aristote, ce n’est pas parce qu’Aristote l’a dit que c’est faux, c’est génial Aristote quand on prend la peine de le lire, commence d’ailleurs sa Poétique comme suit :

« Nous allons parler de l’art poétique en lui-même, de la manière dont il faut composer l’intrigue (le mythos) ».

Le théâtre et le roman n’ont pas le privilège de l’intrigue. Il existe une forme poétique de l’intrigue. On pourrait même forcer le trait, et soutenir qu’au fond, dans un roman l’histoire nous importe peu : les fonctions du récit sont assez limitées, on en a vite fait le tour, et ce qui nous captive dans un roman est son écriture. C’est quand un poème raconte une histoire, que ça devient intéressant. Pensez à « La berline arrêtée dans la nuit », de Miloscz, un des plus beau poèmes de langue française à mon sens. À la fois une histoire et une scène à plusieurs personnages. Il me semble qu’un poème digne de ce nom est à la fois une évocation et l’appel à un accomplissement. Ce qui frappe chez ces poètes américains, évidemment bien choisis, c’est qu’ils n’hésitent pas à raconter des histoires, aux deux sens de l’expression. C’est vraiment intéressant, car paradoxal : on pourrait penser que cet essai, valorisant le dire plutôt que le dit, allait privilégier la chanson, plutôt que l’histoire. Or c’est l’inverse, il réhabilite à part égale l’histoire, le narratif, l’épique sous toutes ses formes, le discursif même. Si la langue d’écriture d’un poème résiste suffisamment, s’il a, si je puis dire, une résistance de qualité, il peut soutenir un contenu discursif. Ça, c’est vraiment bien, et ouvre des possibles. D’une manière générale, l’essai ouvre toutes les possibilités, n’en ferme aucune. Il met en valeur la vertigineuse liberté de la poésie contemporaine.

C’est bien un ouvrage d’esthétique. Il parle de la poésie en tant qu’art, et nous offre des armes critiques. Krisis en grec signifie jugement. Il nous aide à faire la différence entre des cordes et… des ficelles. Il n’y a pas de recette pour cela ; simplement, ayant écouté résonner, dans la consonance ou la dissonance, les cordes de poèmes de valeur, notre oreille est mieux à même de voir la beauté là où elle nous échappait, et inversement de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Nous avons toujours su d’instinct juger un poème : nous disons « ça tient », « c’est tendu », ou au contraire, « c’est mou ». Nous savons qu’une résistance de qualité n’a pas une obsolescence programmée, qu’elle soutient des lectures répétées. Ce libretto affine notre sens de la résistance, nous aide à acquérir un toucher d’aveugle, car l’évaluation de la résistance appartient au sens du toucher, comme en musique, il nous exerce à lire un poème les yeux fermés, en pensant la note.

Vous souhaitant une passionnante quête outre-atlantique, je laisse à votre méditation, pour poursuivre cette réflexion sur la poésie, quelques vers extraits du recueil Goezt, de Cole Swensen, poète américain vivant dont ne parle pas ici Longenbach :

Nous sommes passés

juste à côté de la merveille, nous avons franchi le seuil

de la tension de la surface, jetant des notes dans la marge

et malgré tout, elle nous emplit d’effroi.